编辑 王雅静 文 韩文苑 康荦 资料提供 上海译文出版社 部分图片 视觉中国 美编 孙琳

当司空见惯的食物成为我们观察的主角时,很多叙事似乎发生了微妙的变化。人生中的每一个阶段都有一种难忘的味道,这种味道被送至口腔,揉碎于唇齿舌尖,在味蕾中蒸腾,给大脑传输了一个或美好或犹豫的信号。它存储在心中的小角落,等待着随时被开启。如此一来,美食便转化为了一种记忆。

在畅销美食作家扶霞的新书《君幸食:一场贯穿古今的中餐盛宴》中,她形容中餐“是艺术、是工艺、是魔法……万事万物都能变成食物,给人们带去愉悦”,更写下:中餐“是人类智慧的一大结晶”。作为本书译者的何雨珈道出了我们阅读扶霞的感受:生活原来这么美味,这么值得我们拥抱。

这一点,作为资深“吃货”的陈晓卿当然极为认同。他的工作便是围绕着“美食”而展开,在他看来,美食并不小众,它藏在大多数人的一日三餐里。这些有关于食物的人生故事集,在《吃着吃着就老了》这本书中值得每个人细细品味。“美食不会骗人,也不会辜负人。”马伯庸全新长篇历史小说《食南之徒》用一种美食凝聚一种文化特性,一种美食勾连一个走向远方的故事。

美食是普通人的毕生牵绊,是孤独还是思念,都在这日常的盘碗之中。

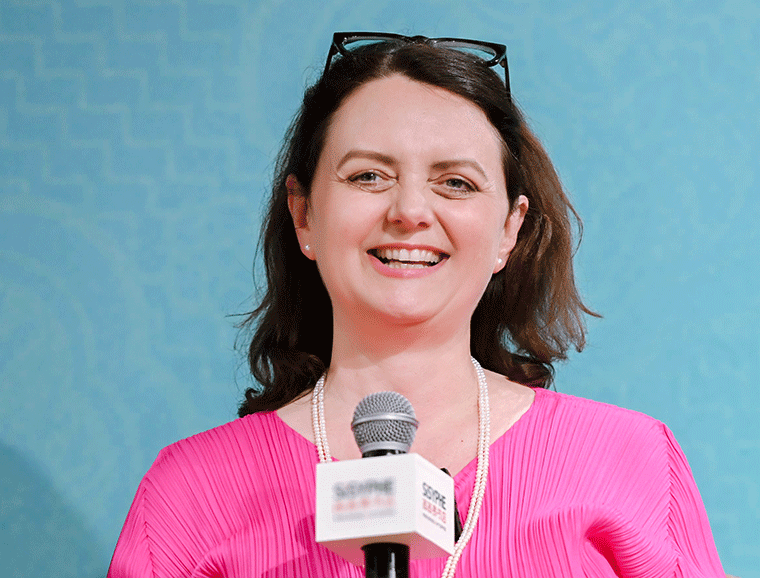

扶霞·邓洛普用《君幸食》开启中餐盛宴

一场宴请、一段旅程、一次告白

中餐,是真正意义上出现最早的全球饮食。然而,中餐的一大矛盾在于,它既是世界上最受欢迎的美食,也是最不为人所了解的。“中国菜到底是什么?”“我们应该如何吃中国菜?如何欣赏中国菜?”畅销美食作家、“詹姆斯·比尔德烹饪写作大奖”(有“饮食世界奥斯卡”之称)获得者扶霞·邓洛普,将对这些问题的回答视作自己的“人生使命”,在长达三十年的中国美食探险之旅后,给出了她史诗般的答卷——《君幸食:一场贯穿古今的中餐盛宴》。

事实上,诚如扶霞在书中所述,中餐“是艺术、是工艺、是魔法;是厨师刀下霜雪般飘落的鱼片、是升腾的锅气中舞动的肉丝、是在蒸笼中膨胀的小米/大米粒、是酱缸酒罐中训练有素的微生物大军、是小小厨房中百味的幻化、是原材料的七十二变。从鸭舌到柚子皮,万事万物都能变成食物,给人们带去愉悦”。中餐“是人类智慧的一大结晶”。

扶霞•邓洛普(Fuchsia Dunlop)

著名美食作家,毕业于剑桥大学学习英国文学。研究中国烹饪及中国饮食文化三十年,著有《鱼翅与花椒》《寻味东西》《君幸食》等多部作品,并于《金融时报》《纽约客》《美食杂志》《四川烹饪》等报刊杂志上发表大量文章。她的美食著作曾荣获多项大奖,其中包括四次有“饮食世界奥斯卡”之称的詹姆斯·比尔德烹饪写作大奖(The James Beard Awards)。《鱼翅与花椒》简体中文版推出至今,已畅销二十万册,斩获多个奖项。

扶霞出生、成长于牛津。1994年,扶霞来到中国,在四川大学学习少数民族历史,这之前,她已经获得了剑桥大学文学学士与伦敦大学亚非学院汉学硕士学位。这次求学,让她被川菜深深吸引,随后,扶霞进入四川烹饪高等专科学校进行专业厨师训练,一头扎进了中华美食的王国。

三十年来,扶霞在世界各地品尝美食,与当地的食材商、厨师和美食家交流,在典籍和食肆中体味中餐的独韵。无论是稻米与大豆的重要渊源、舶来原料的美味诱惑还是佛教素食的悠久历史,你都能在扶霞的观察中读到中餐传统的独有智慧,回应时代的提问和挑战。

中餐是真正意义上出现最早的全球饮食。然而,中餐的一大矛盾在于,它既是世界上最受欢迎的美食,也是最不为人所了解的。《君幸食》汇集了扶霞三十年来的中餐历史和实地研究,堪称对中国饮食里程碑式的致敬。书的每一章都在考察一道经典菜肴,从麻婆豆腐到东坡肉,从虾籽柚皮到刀削面,扶霞从特定食材或烹饪方式出发,以敏锐的观察者,追溯中国美食的历史变迁、地区差异及发展历程。这本书,以及扶霞本人,都足以被称作东西方之间的桥梁。

如果中餐有世界观,一定是食物在灶火、天地、庖厨和餐桌间往复流转。这一次,扶霞以一如既往的幽默笔触、前所未有的精彩视角,从三十道菜出发来谈论中餐的起源、食材、技法乃至思想,仿若一场宴请、一段旅程、一次告白。

“君幸食”一词来源于长沙马王堆一号汉墓出土的狸龟纹漆盘,食盘内云纹间隙处朱书“君幸食”,即劝君进食、“吃好喝好”的意思。扶霞在英文原版的扉页上选用这三个字,一则同书名Invitation to a Banquet完美贴合,二则足见其对中国源远流长的饮食文化极为推崇。

不同于扶霞前两部“译文纪实”系列作品《鱼翅与花椒》和《寻味东西》,《君幸食》在沿袭其风趣轻松的写作风格之外,还包含大量学术研究与人文思考。正如陈晓卿为本书所写的推荐语中提到的,“给中国传统烹饪智慧找到全球性参照和现代性诠释,眼界开阔、考据精深”。

在译者何雨珈看来,扶霞的写作里最动人的还是情感。就像“涮羊肉”那一章节,扶霞写自己乐见少数民族在中华大地上生根发芽,拥有独特但也属于中国的美食,“因为这意味着,这片热土上也会有我的一席之地”。

扶霞曾是初来乍到的留学生,是川厨的学徒,继而是背负美食写作使命的采访者,在长久的时间里,本乡本土人习以为常的事,在她看来是刷新了认知的,认知视角的差异无处不在。也因此,她的写作,得以让中国人从另一个角度去了解我们以为自己很熟悉的中国。

译者何雨珈

爱吃,也是一种英雄主义

人们对于何雨珈的认识,大多来自她的翻译作品,和她的笑声。

2018年,《鱼翅与花椒》中文版上市,不少人第一次知道了成长于牛津的扶霞进入四川烹饪高等专科学校进行专业厨师训练的故事。这本对于纠正西方读者对中餐,特别是川菜的偏见起到了重要作用的书,行文流畅,一气呵成,一度被误以为是扶霞自己用中文写就的作品,直到翻开“译后记”,才意识到,准确的原作者文字以外,译者何雨珈也抱有对川菜的深厚感情与领悟。由于相似的趣味与审美,何雨珈与扶霞建立了深厚的友谊。两人随后合作了《寻味东西》《川菜》《鱼米之乡》的翻译,以及刚刚上市的这本《君幸食》。

何雨珈说,扶霞的讲述,有让白米饭也变成Fine Dining的能力。其实,这正是我们阅读扶霞的感受:生活原来这么美味,这么值得我们拥抱。

一直以来,何雨珈贯彻着自己最认同的那句“译者应当隐身”。但事实更像是“难以隐身”。凭借翻译《鱼翅与花椒》,何雨珈获得了第四届单向街·书店文学奖“年度文学翻译”的提名,提名词写她“展示出一种清晰的自我判断与取舍的脉络,把她个人对生活的高度热情与更普遍的社会关怀结合起来”。

这一次,扶霞在新书《君幸食》中一如既往将食物描绘得栩栩如生,文字的感染力之强,有效影响了把吃饭、做饭当成人生大事的何雨珈的三餐决策。

当看到扶霞说自己喜欢上鸭肠、鸡爪、兔头的口感,她抄起手机,把外卖里能点到的通通点了一遍;当看到扶霞在书里写自己同李渔一样爱吃蟹,“美蟹入梦来,人与蟹同醉”(“I dream of crabs,and I dream of them drunken.”),她“当下馋虫蚀骨”,“当晚就找了家餐馆,大啖一顿醉蟹”。

面对世界的无力与混乱,何雨珈提出的“最小范围的抵抗”曾让每个人思考,我们的生活里究竟还有什么值得坚持。那么,她翻译的书就是一种答案,对于疲于奔命,被仓促、糊弄的饮食包围的人们来说,对餐食的坚持、对自我的关照,何尝不是一种英雄主义?

对话何雨珈

最理想的翻译,

是让译文和原文一样好

何雨珈

自由译者,撰稿人;迄今为止翻译出版译作达四十余本,包括《鱼翅与花椒》《寻味东西》《君幸食》《再会,老北京》《东北游记》《纸牌屋》等作品。

Q:扶霞获得过四次“詹姆斯·比尔德烹饪写作大奖”,《纽约时报》书评说本书是一座充满感官体验的精彩词库。在阅读她的文本时,你是怎样的感觉?你觉得她的写作中,最棒的是什么?

A:我是一个语言型的翻译,有的作者的书选材特别好,你可能因此选择要做这本书的翻译,但翻译是与具体的字词段落打交道的过程,最终还是会落在作者的语言能力上面的,如果对方的语言不是你喜欢的风格,做翻译其实是有点痛苦的,因为翻译需要忠于原文,你不能给原文润色,这种时候也会担心,这次一定会有人骂译者(翻得不好)了。

那翻译扶霞真的有点不一样。一方面,美食这个题材是大多数人的舒适区,这就提供了足够的安全感,然后就是扶霞的语言非常好,打开一本书,都不需要落到具体字句,你翻开扫几页,就能判断出一个人的文字是不是符合你的审美,我觉得扶霞的字是非常好看的。另外扶霞本人的经历也是相当难得,她的中文非常好,可以直接阅读中文典籍,这本书最后附的参考书目里,很多古籍的名字写的都是中文版,因为扶霞写作时参考的就是中文版,包括书名《君幸食》的出处,不断对于《本味篇》的阐释……你心里知道,就算真有你不懂的地方,你也可以与扶霞随时沟通,就非常安心。翻译得特别流畅的时候,你是感觉不到思考的过程的,那些段落是非常自然地从你的键盘上流淌出来,当然这本书需要查很多资料,但读资料也是非常开心。现在会有人找到我,第一句就说“觉得你的《鱼翅与花椒》的翻译真棒呀”,我一直蛮惶恐的,那是因为扶霞的原文本来就写得很好,一个翻译能达到的最理想的程度,就是让译文和原文一样好。

Q:确实在书中分分钟会被扶霞磅礴的知识储备震撼到,真的是通过她更了解中国和中国的饮食了。

A对,她非常推崇《春秋》的《本味篇》,这本大概是她的“人生之书”,因为她当时刚学厨就接触了这个,那些“治大国若烹小鲜”的说法,让她觉得有一个中国人是把饮食与治国、生活、哲学、人性联系在一起,因为她出生在饮食文化相对简单的英国,这样的表述确实让她觉得很妙。此外这本书里还有大量的屈原、庄子、老子、荀子,如果不是专门研究饮食文化的朋友,大家真的可以把它当做一本学术书籍来读。不光是具备很高的参考和阅读价值,而且非常具有可读性,我很希望读者在读的时候能够忘掉,这是一个外国人写的书。

Q:这本书是扶霞的中餐调查,她用一本书回答了她认为的中餐到底是什么。可否也描述一下你所理解的“中餐”吗?现在提到中餐,你会想起什么呢?

A:我觉得食物是人吃的东西,所以它还是离不开人,但中餐是很难定义的,你看扶霞对中餐研究到这么深入,她也没有给中餐下一个类似定义的东西。提到中餐的话,我觉得我会想起的还是从小滋养了我的胃跟心灵的日常的食物吧,然后现在提到中餐还会想起扶霞。

这也蛮有意思的,我挺喜欢烘焙的,但是有时自己做一些西餐时也会有中餐的感觉。比如去年大火的巴斯克蛋糕,我最喜欢做酒酿桂花的巴斯克蛋糕,比如有时沙拉很简单,那如果遇到韭花上市了,甚至是野外能够摘到的时节,我会用韭花酱做沙拉,就这样中西结合了。

Q:饮食真是好玩又私人啊。

A:我觉得所有事情都是这样,只是说饮食跟我们生活更加息息相关。我想这也是大家喜欢读《鱼翅与花椒》,或许也会喜欢读《君幸食》的原因,因为它跟我们的生活相关。

Q:能不能谈谈你眼中的扶霞?关于吃,你们两位的共识是什么?最大的分歧又是什么?

A:我这个水平还不到跟她产生分歧的时候(笑),因为我不是一个饮食研究的专家,我是一个翻译,我能产生分歧的只有我的专业领域。但扶霞身上有一个我觉得非常可贵、我自己也非常喜欢的地方,就是她的包容度非常高,跟她一起,不论是吃高档的餐厅,还是一起在路边摊吃东西,我都不用担心她会不高兴,因为有时如果你的朋友是老饕,你给他推荐餐厅时其实是会有点紧张的,但扶霞不会让人有这种紧张,即便是有一个菜没有做好,我们都可以直接地讲出来,开启讨论。

而且很多人面对与自己不同的文化时,第一反应其实是躲避与反感,但是扶霞是先看一看这个东西有什么不同,然后再看自己能不能接受它。她就是抱着开放的心态去试了兔头,然后爱上了兔头的。我们会说,重要的不仅仅是吃什么,还有跟什么人一起吃嘛,她这种对于未知的友善态度,跟她一起吃饭就是会更香。另外她非常喜欢看书,我们每次见面,她都会刚好有一本看完了的英文版的书可以送我。比如5月,我们匆匆见面,我看到她在读杰夫·戴尔的书,我说我蛮喜欢他的,她就说这本书她刚好看完了让我带走。上次见面,她在看萨利·鲁尼,那段时间我们总是见面,过了几天她说,这本书我看完了,你要不要拿去看?对她的这一点也印象很深。

Q:现在大家都在讨论AI,你觉得扶霞的书以后会是AI来翻译吗?

A:对这个问题其实我有一个标准回答,就是我觉得,翻译还是挺累的,我就想赶快被AI取代了。我是相信AI有一天会发展到可以做文学翻译的程度,但到目前它们还没有达到,它的用语还是比较“标准”,因为训练它们的模型抓取的更多还是规范的、标准的用词。但是像扶霞的书,她使用的中英词汇,都是词语本身比较偏门的那个意思,这样才带来它的文学性与趣味性。我是非常相信AI在翻译方面是可以取代人的,但取代了就取代了吧,我们都不知道人类是不是能一直存在呢,强大如恐龙,不还是消失了吗?而且语言是不断发展的,AI也总还是需要有人去给它提供这个语料库吧?我现在在向AI提问时会非常礼貌,如果它给我提供的资料有误,我会非常礼貌地请它重查一下,如果它能检索到,我就会说,oh my god you’re so amazing,thankyou so much这样,我希望在云端留下我是一个非常讲礼貌的人的印象。

Q:最近一段时间,你吃到的最惊艳的东西是什么?是在哪儿、因为什么吃到的?有多好吃?

A:最近确实吃到了一个“最好吃的”,在芙蓉凰。以往每年春天我都一定要去江南,吃春菜,今年春天因为要翻译书和喜剧周,就没去成,所以现在我印象最深的,还是在我巨忙的春天开始之前,在芙蓉凰(一个平价的米其林川菜馆子)吃到的儿菜酥肉汤。

它是把最嫩的,可能只有我手掌四分之一大小的儿菜,在水里煮,煮到刚好断生,那个口感就是儿菜外面刚好有一点点起绒,像是土豆煮软了,但比土豆的感觉要清新一些,不像土豆那么黏,同时儿菜的内里还是脆的,一口下去,你能够吃到儿菜的全部口感。整道汤是一种类似芥菜科的清鲜味道,我觉得这道菜是对“断生”最好的诠释。如果你煮过了,儿菜的甜味就消失了,跟汤一起喝,这就是一锅冬末春初的味道,一种春天来了的感觉。在四川,儿菜是有很多做法的,我们切成片然后腌制啊,做咸菜啊,炒啊,吃了这道菜回来以后有很长一段时间,我都不能接受儿菜的其他做法。

陈晓卿书写与“吃”相关的人和事

美食中的归属感

资料提供 新经典文化

食物,连接着故乡与世界。陈晓卿从十七岁出门远行,到进京上学,然后误打误撞成为一个美食纪录片导演,再到后来成为全国闻名的吃货,漫漫人生路,他的每个阶段都有与食物相关的记忆。在他看来,每个人都可以在“吃”里找到归属。美食并不小众,它藏在大多数人的一日三餐里。陈晓卿围绕食物的人生故事集,在《吃着吃着就老了》这本书中讲述过去40年与“吃”相关的人和事。以下文字摘自本书的自序《我姓陈,吃人陈》。

《吃着吃着就老了》

作者:陈晓卿

出品方:新经典文化出版时间:2024年1月

陈晓卿

纪录片导演、制作人,美食作家。

1965年生于安徽灵璧,1989年毕业于北京广播学院(现名中国传媒大学)。1991年开始拍摄和制作纪录片,作品有《远在北京的家》《龙脊》《百年中国》《一个时代的侧影》《森林之歌》等,屡获国际大奖。2012年开始,领衔制作美食纪录片《舌尖上的中国》第一、二季,引发现象级热议,轰动海内外,开创了美食纪录片这个新品类。

我父母是大学同窗时相识结婚的,毕业分配为避免两地分居,他们“响应号召”,选择共同奔赴一个比较艰苦的县份教书。两年后的1965年,他们的长子在那里出生,就是我。

我家乡灵璧县地处皖东北,属黄泛区,常年受到水灾和旱灾的影响,算不上富庶之地。读过一个社会学的田野报告,说黄泛区农村很少置办家产的原因是“便于逃荒”,这和我当年在乡村所见一样。所以,无论时间还是地点,没有人能把我,与一种叫“美食”的东西关联上——尽管我从小就很馋。

每年暑假,母亲都要一路辗转,回大别山的老家看望父母,我自然跟着。记得六岁那年,我们先是坐长途汽车到了津浦铁路上的固镇,再转火车。母亲拎着行李箱,还背了一个硕大的包袱。

火车需要在蚌埠转车。相比灵璧,蚌埠是大城市。下了火车,母亲把重重的行李放在站台上,嘱咐我照看好,她去候车室,打听下一趟去合肥的火车在哪个站台。

没走多远,她又转回来,显然对我有些不放心。“不管是谁给你什么好吃的,都不要吃,更不要跟他走,”母亲说,“不然就见不到妈妈了。”她反复给我举例,县城里几个被拐卖的小朋友就因为贪嘴云云,然后才匆匆离去。

天气很热,不停有火车停下,又开走,大太阳下面,我孤零零站在那儿看行李,过了很长很长时间,母亲才回来。我哇哇大哭。她着急赶路,背起重重的包袱,一手拉着我,一手拎着行李箱,赶上了另一个站台上的一列火车。上了车,她才腾出空儿安慰我,觉得可能离开时间太长,让我幼小的心灵受到了伤害。

然而,我当时想的是,那个说好的拿着好吃的要带我走的人,为什么一直没来?

是的,我从小就这么馋,永远有一个空空的胃,像饥饿的灶坑盼望柴火一样,焦急等待填进去的食物。在那样的年月里,吃饱,只是勉强;解馋,往往只有年节的时候才能实现。我在很多文章里都回忆过,同时也觉得对食物的渴望是大多数人的天性。

很庆幸,老天爷没有让我成为饿死鬼。在我即将成年时,赶上了另一个时代。但我还是我,依然一副永远吃不饱的样子,饭量惊人。

记得刚走出大学校园,组织分配“下基层锻炼”一个月,之后在北京郊区的房山广电干校集中,会餐那一顿是我人生中的食量巅峰。由于米饭先上来,我先打了半斤米饭,然后又吃了四个二两的馒头,这时候一两一个的大肉包又蒸好了,依然被我面不改色地消灭了十个……

但说来也怪,我能吃,就是不长肉,甚至自诩是个永远吃不胖的人。一直到我将近三十岁的时候,我的身材都只能用“精瘦”来形容。1994年底,身高一米七八的我,只有不到五十五公斤,一尺九的腰甚至很难买到裤子。我经常嘲笑别人胖,谁能想到,自己有一天也加入了“喝水都长肉”的行列。

都因为美食。

自从接触美食圈,准确地说开始写美食专栏之后,我的体重比文字增长的速度还要快。但我仍然没有停止吃喝,各种饭局招之即来。那时候,特别喜欢焦桐先生写的书,大块吃肉,大口喝酒,一醉方休,酣畅。

后来到台湾,去焦桐在台北的书房拜访,本以为结束时能与他尽兴地浮一大白。没承想,焦桐先生一脸无欲无求的恬淡,没有留客的意思。原来他已然是过午不食了。这,还是那个大嘴吃四方的美食作家吗?焦桐自己的解释是年轻时没有克制伤到了肠胃。他用很标准的北京话,平静地说了句很惊悚的话:“人啊,口舌之欲是有定数的。”

这两年才感受到焦桐先生所言不虚。人上了年纪,饭量越来越小,酒量越来越差,消化越来越弱,体形越来越胖。人生就这么宿命,胃口大开的时候没那么多美味,有了美味又无福消受。

衰老,是个让人惊惧却又无力阻止的自然现象。曾经真诚地问过一位年长的同事:“晚上就一个苹果,夜里饿了咋办?”现在我的年龄告诉我,其实一天一顿将将好,甚至可以假装天真地问年轻人:“晚上吃饱了,夜里胃酸怎么办?”

幸好,在这十多年里,留下了一些文字,从中完全可以读出我随年龄而改变的心态。重温它们,我能感受到那些穿透食物的时光流逝,以及时间河流里的气味和口感,这也是《吃着吃着就老了》书名的由来。

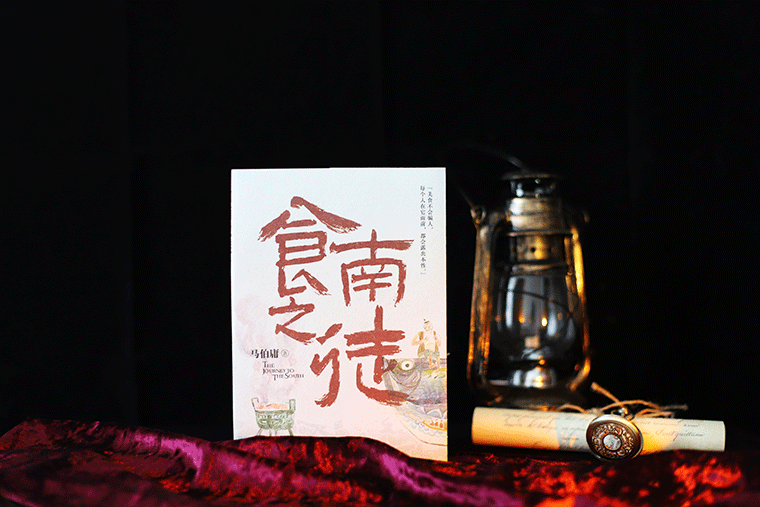

马伯庸品盘碗之中的烟火味

“好吃”就很了不起

资料提供 博集天卷

《食南之徒》作者:马伯庸

出版社:湖南文艺出版社出版时间:2024年4月

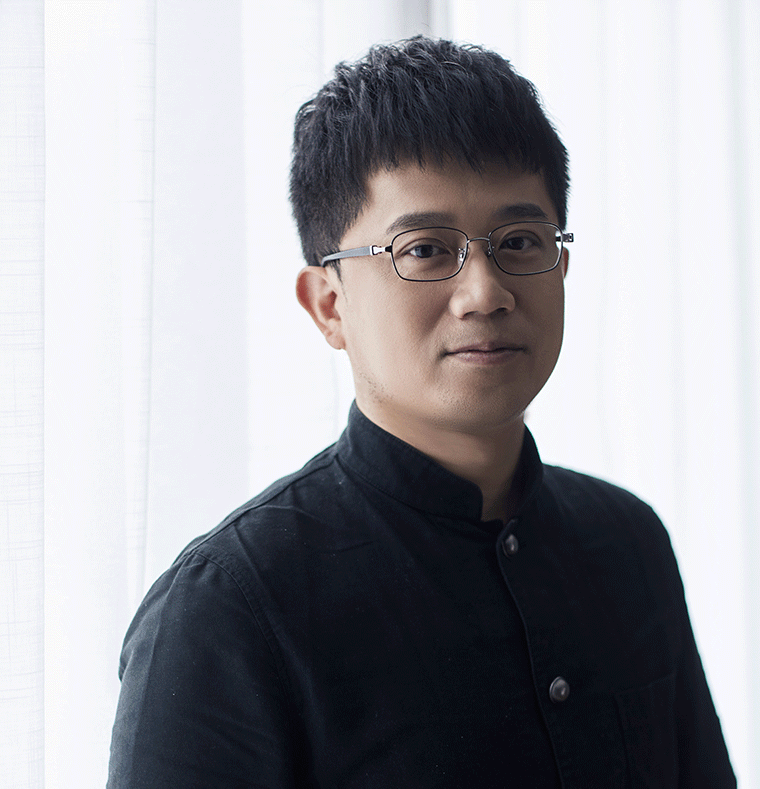

马伯庸

作家。人民文学奖、朱自清散文奖、茅盾新人奖得主。

其作品被评为沿袭“‘五四’以来历史文学创作的谱系”,致力于对“历史可能性小说”的探索。

在历史的长河中,美食不仅是满足人们口腹之欲的工具,更是文化交流与融合的媒介。以丝绸之路为例,这条古老的贸易通道不仅带来了丝绸和瓷器的交流,也促进了沿线各地饮食文化的交融。“美食不会骗人,也不会辜负人。”《食南之徒》是马伯庸2024年全新长篇历史小说。一如《长安的荔枝》《两京十五日》,这也是一个马伯庸从历史的缝隙里“抠”出来的故事。一种美食凝聚一种文化特性,一种美食勾连一个走向远方的故事,美食是普通人的毕生牵绊,是孤独还是思念,都在这日常的盘碗之中。

最贪吃的大汉使者唐蒙,来到了最会吃的南越之国。这里食材丰富,简直就是饕餮之徒的梦想之地。然而美食背后却涌动着南北对峙、族群隔阂、权位争斗、国策兴废……时局波谲云密,他能信赖的只有美食,能够破局的也只有那颗追求极致美食的心。更没人想到,唐蒙敏感的味觉竟然拓展了大汉对中华版图的认知……

“美食不会骗人……每个人在它面前,都会露出本性。”在浩瀚如海的史料中偶遇唐蒙与枸酱的故事时,作家马伯庸便决定写一本小说。这是一位当代“吃货”向汉代先贤的致敬。创作这本书的初衷来源于马伯庸一次偶然的参观。“我几年前去广州的南越王博物院参观,看到里面有一枚竹简,上面是一棵壶枣树的园林档案。这个细节非常小,但很耐人寻味。广东没有野生壶枣树,这棵枣树是哪里来的?再一查,南越王赵佗是河北真定人,而枣树恰好是真定特产。”

这一段传奇说来话长。秦始皇统一六国后,曾经派出一支军队继续南下拓荒,修筑灵渠,将岭南百越之地纳入中华版图,设立了南海、桂林诸郡。秦末混战之时,这支军队当时的首领赵佗倚仗地利,封锁五岭险关,自立为王,国号“南越”。“最鼎盛时,南越国的疆土包括了今天的广东、广西(大部分地区)、福建(一小部分地区)、海南、香港、澳门和越南(北部、中部的大部分地区)。……这是岭南历史上第一个完整的王朝政权,它奠定了今日岭南的基本范围。南越国建立伊始,赵佗实施‘和辑百越’政策,引入中原农耕技术与先进文化,使岭南地区迅速从百越征战、刀耕火种的氏族社会平稳进入农耕文明时代,同时又将异域文化和海洋文化引进岭南以至中原地区,开启岭南文明千年辉煌。同时,南越国时期海上交往为海上丝绸之路的形成奠定了基础。”

如果你有机会参观广州北京路上的南越王博物院,赫然写着“壶枣一木”的竹简一定会让你印象深刻,上面甚至详细记录了单株枣树结果数量。

“我就想象,赵佗当时已经是一个老人,他思念家乡,但没有办法回去,就只能通过外交手段移植一批枣树放回到南越王宫里,他想家的时候就走到这片树林里待一会儿,闻闻枣树的清香,嚼一嚼枣子,怀念一下自己年轻时候的事。我想到这里,就觉得赵佗其实也挺可怜的,虽然他活了103岁,虽然他权倾天下,但是他内心的这种寂寞,也无处排解。”和人的情感有关的细节,总会令马伯庸动容。“这么一联想,历史不再是冷冰冰的竹简文书,而是充满了人的味道。”

我们聊美食,品美食,终究还是在流传人间饱含烟火味的故事。

后记试读:

本文的源起,是《史记》的《西南夷列传》里的一段记载:

“建元六年,大行王恢击东越,东越杀王郢以报。恢因兵威使番阳令唐蒙风指晓南越。南越食蒙蜀枸酱,蒙问所从来,曰‘道西北牂舸,牂舸江广数里,出番禺城下’。蒙归至长安,问蜀贾人,贾人曰:‘独蜀出枸酱,多持窃出市夜郎。夜郎者,临牂舸江,江广百馀步,足以行船。南越以财物役属夜郎,西至同师,然亦不能臣使也。’……上乃拜蒙为郎中将,将千人,食重万馀人,从巴蜀榨关入,遂见夜郎侯多同。蒙厚赐,喻以威德,约为置吏……发巴蜀卒治道,自僰道指牂舸江……及至南越反,上使驰义侯因犍为发南夷兵。”

因为一种食物而被灭国,这大概是中国历史上唯一的一例。

这个故事最有趣的地方,其实不是唐蒙这位美食侦探的经历,而是它所展现出的地理认知。

大家读文的时候,也许会替主角们着急——明明那么明显的地理关系,你怎么会想不到?是不是人设太弱智了?请大家一定要记住,我们今人不必俯瞰地图,脑海中自然会浮现出中国疆域的形状,这是属于现代人的观念。但这种地理观,并非与生俱来,也不是一瞬间形成的,而是经历了相当长的历史时期才能演化而来的。