编辑 康荦 文 康荦 图片与资料提供 青年艺术100美编 孙琳

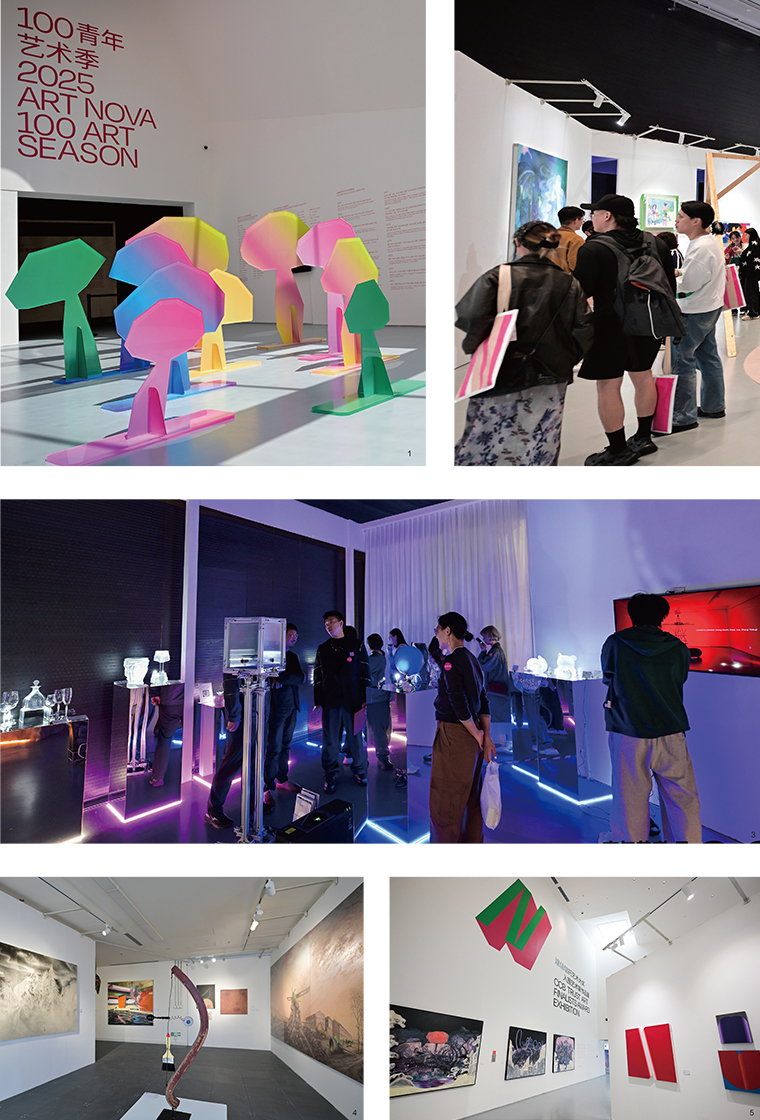

5月8日,100青年艺术季暨2025青年艺术100年度展在星地艺术中心拉开帷幕。十四载耕耘,青年艺术100已从一颗新星(NOVA)成长为照亮中国当代艺术生态的璀璨星系。自2011年创立以来,平台累计推荐1200+青年艺术家,其中300+艺术家与国内外画廊/机构合作并实现首次个展,150+件作品进入美术馆展览和收藏体系,构建起青年艺术最具活力的价值网络。2025年,青年艺术100年度展主场迁至星地艺术中心,不仅是对空间可能性的探索,更是对艺术生态进化的实践宣言。

本届艺术季以“N”为年度主题,寓意着Nova(新星)、Now(此刻)、New(崭新)、Next(未来)、N次方(无限潜能)。“N”不仅是艺术进化的关键变量,更是艺术生态的活力源泉,象征着青年艺术无限的探索与创新精神。

今年在形式和内容上全面升级,前沿的艺术形式,30余场多样有趣的活动,在这场青年艺术蓬勃绽放的秀场,你能感受到青年艺术家们对艺术的独特理解和大胆表达,领略最鲜活的当代艺术生态。

青年艺术100联合创始人彭玮

既坚守“先锋发现”的初心,又不断裂变出面向未来的成长维度

‘N’不仅是一个简单符号,而更像是青年艺术的一个‘元方程’。字母N本身就暗藏着无限可能——既是‘Now’(此刻)的起点,也是‘New’(崭新)的象征,包含着‘NOVA’(新星)的爆发力,更预示着‘Next’(未来)的无限延伸。”——彭玮

对话彭玮:

Q:2025年的100青年艺术季主题为“N”,其中有怎样的含义?在此主题下,本季青年艺术100有哪些改变和突破?

A:今年年度主题定为“N”,这个字母不仅是一个简单符号,而更像是青年艺术的一个“元方程”。字母N本身就暗藏着无限可能——既是“Now”(此刻)的起点,也是“New”(崭新)的象征,包含着“NOVA”(新星)的爆发力,更预示着“Next”(未来)的无限延伸。“N次方”意味着每一次创新都会指数级地迸发能量,象征青年艺术的前沿探索与无限潜能。选择“N”作为主题,其实是呼应我们平台十四年来一以贯之的精神:拒绝标准答案,拥抱所有可能性;不设定中心权威,而是去构建一个分布式的创造网络。在“不确定”的时代背景下,我们希望通过“N”这个棱镜折射出当下的锋芒与温度——不仅被动记录时代,更要以创造积极介入现实。

今年在“N”的主题下,平台在内容和形式上都有一些新的变化和突破。首先,我们在年度展的作品构成上更加多元化。以往可能绘画、雕塑居多,而这一次我们邀请和遴选了更多跨媒介的实验性作品,例如互动装置、影像、新媒体艺术等,希望展现青年艺术家在数字时代的全新表达。其次,我们尝试让展览成为一场“未完成的视觉实验”,鼓励策展团队和艺术家大胆打破平面与立体、静态与动态的边界,让观众身临其境地感受“N”所代表的那种持续演变的状态。再次,本季我们在平台运营上也进行了一些重要升级,比如发起“艺术生态联盟”——与新的合作伙伴携手,为青年艺术提供更丰富的资源支撑。这些改变都是围绕“N”所蕴含的精神展开的,我们希望以此为契机,将青年艺术100推进到一个崭新的发展阶段:既坚守“先锋发现”的初心,又不断裂变出面向未来的成长维度。

Q:多年来,“青年艺术100”通过合作建立起了针对青、莱俪青年艺术奖、建信信托艺术大奖等评选机制持续为艺术家提供支持。这几个奖项是如何从不同纬度帮助艺术家应对职业化的生存压力?

A:这些年我们自己以及和合作伙伴一起,陆续推出了多种奖项和资助计划,目的都是为优秀的青年艺术家提供更有针对性的支持。未来随着青年艺术生态的发展,我们不排除增设更多细分领域奖项的可能。帮助青年艺术家应对职业生涯初期的生存压力,这是我们一直非常关注的问题。很多青年艺术家在离开校园、正式踏入社会的头几年,会面临经济上的不稳定、专业发展路径的不确定。这种压力如果得不到缓解,可能会扼杀一些宝贵的创造力。因此我们采取了多种方式来支持他们:首先,奖项和资助是直接的支持。比如年度入围奖、各类专项奖往往伴随着奖金或项目资助,可以在一定程度上缓解艺术家的经济压力。有的奖项还提供海外研修、驻留创作的机会,让青年艺术家开拓眼界、丰富经历。其次,我们通过展览平台和市场对接帮助他们打通从创作到收益的通路。青年艺术100的年度展本身就吸引许多藏家和机构关注,我们也会在展览期间举办收藏推荐会等活动,促进优秀作品的出售或后续展出机会,让青年艺术家尽早获得市场的正向反馈。第三,我们拟逐步建立导师计划和职业培训的机制。邀请资深艺术家、策展人给入选艺术家提供指导,或者开展艺术职业素养相关的讲座(例如如何与画廊合作、如何规划作品系列等等),提高年轻艺术家的职业能力,让他们在市场中更游刃有余。归根结底,我们希望通过一整套从经济、平台到知识支持的措施,帮助青年艺术家度过职业初期那段最艰难的时光,坚定他们走下去的信心。毕竟,每一个坚持下来的年轻艺术家,未来都有可能成为艺术生态中举足轻重的一员。

Q:青年艺术100一直在推动“艺术+公益”项目(包括今年成立了100疗愈实验室)。你如何理解“艺术的社会价值”,以及100疗愈实验室未来有哪些愿景?

A:我一直坚信艺术不仅有审美价值,更有深远的社会价值。艺术的社会价值体现在很多方面:它能够引发公众对社会议题的关注和讨论,能够疗愈人心、凝聚共识,甚至直接参与到社会问题的解决中去。我们想让艺术为社会公益多出一份力,也让公众通过艺术关注到一些需要帮助的群体或议题。今年,青年艺术100创新成立了“100疗愈实验室”,立足于艺术治疗的学术研究与公共实践,不定期邀请艺术家、策展人、心理学相关专家学者及公众共同参与,探索艺术在情绪疏导、自我认知与社会联结中的独特价值。“100疗愈实验室”尝试突破传统,将艺术场馆延伸为“心灵治愈空间”。它既为艺术家提供社会关怀的实践场景,也为都市人群搭建情绪疗愈的暂居之所,更以鲜活案例印证艺术赋能公共健康的可能性。未来,“100疗愈实验室”将持续拓展跨界合作网络,推动艺术疗愈走进社区、校园等更多场域,让创造性表达成为照见心灵的温暖之光。

AI应当作为人的一面镜子,让人重新审视人的存在

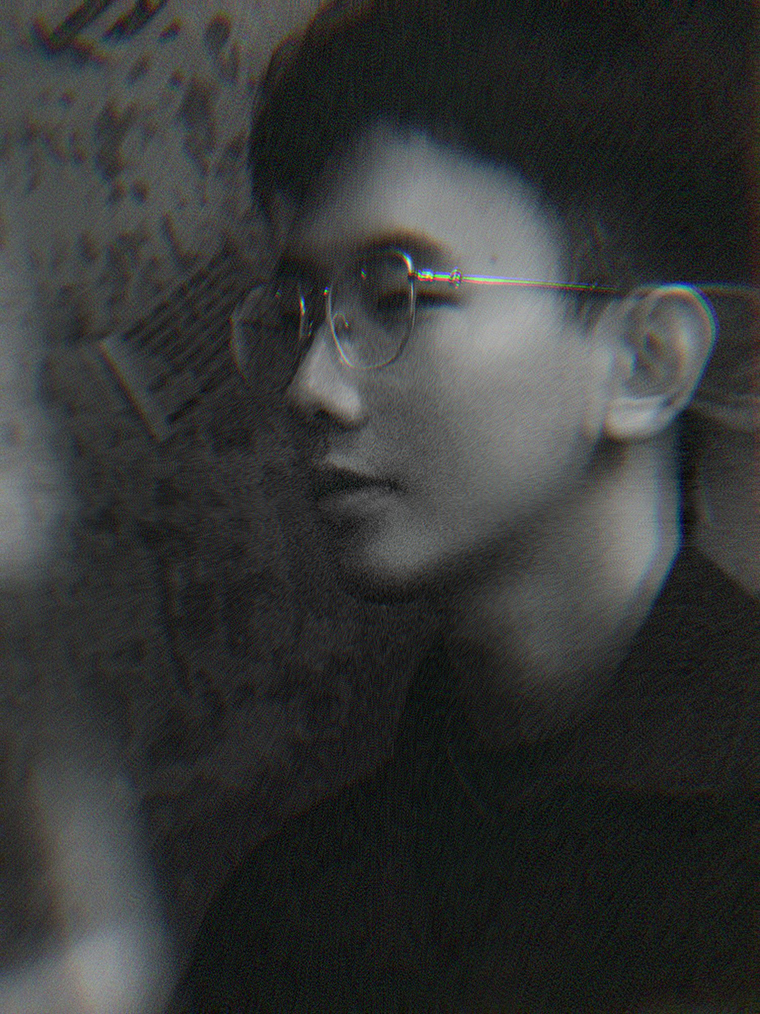

方政

艺术家,旧媒介创始人,夹山改梁Jasagala联合发起人。曾任教于中央美术学院与加州大学洛杉矶分校(UCLA)。“在根源上,这批机器生成的毕业作品之所以在风格和表现上与真实作品如此接近,实际上是因为在艺术教育,甚至更广义的人类学习过程中,我们极易陷入类似机器学习中过拟合的困境。”——方政

对话方政:

Q:什么时候开始用AI进行艺术创作的?

A:我2019年在UCLA读研究生的时候开始系统性地学习并使用AI进行创作。当时我使用styleGAN生成了不少作品,也使用过GPT2制作文本内容。不过当时的环境和现在有很多区别,基本上都需要自己搜集数据库并且使用自己的设备本地去跑模型,比起现在对话式的AI创作,当时可能更接近一门复杂的技术。

Q:你的创作过程是怎样的?

A:我一直有一个自己完成一整个刻板印象的美院毕业展的想法,但之前没有适合的媒介实施。以前可能想的是自己画很多草图和方案,再委托大芬村之类的地方进行制作。但是无论是时间还是成本上难度都太高了,所以一直都只停留在脑海里。这次的《地方美术学院本科毕业展》其中的学生照片、姓名、作品图片、作品标题、作品阐述,全部都是由ChatGPT和Midjourney在我的引导下自动完成,且没有任何后期的手动修改。

这件作品图文创作过程和我一开始所设想的其实略有出入。最开始我的设想是直接将真实存在过的学生作品作为图片提示词,但后来还是决定用纯文字提示词(prompt)作为唯一的生成源,效果居然意外地不错。比较花时间的部分反而是作者照片这块。在保持真实性的前提下尽量做到多样性并非一件易事,归根结底可能还是因为人脸是人类最为熟悉与敏感的图像信息。

绘画与雕塑部分其实是最容易生成的。绝大部分情况下,我只需用几个关键词写出作品中大致的内容,再加上一到两个知名艺术家的名字,如里希特、彼得·多伊格、刘小东、大卫·霍克尼等。

作品简介部分,我则是在使用ChatGPT4的基础上,花了非常多的前期准备工夫,通过不断地对话来构建出一个符合我要求的语境。基本上,我需要提前对作品解释的深奥程度以及其多样性进行细致的筛选和设定,而之后我将使用三个左右的关键词得到作品阐述。例如,对于传统的媒介,我会倾向于让作品描述保持比较简单的状态;然而,对于新的媒介,我期待其阐述得“稍为晦涩”;至于人文学院,则是“美术史语境,需要极为晦涩难懂,并包含哲学家与学术名词,并用德语标注”。

Q:你怎样看待未来AI与人的关系?

A:AI应当作为人的一面镜子。一个难得的机会可以让人重新审视人的存在。在机器学习中有一个叫作“过拟合”的概念。大部分情况下,生成式机器学习就是根据现有的数据集,寻找一个可以生成接近原数据样本的新数据的函数。但是,如果作为输入源的样本太少或者多样性太差,当一个模型过度复杂时,可能会过于适应训练数据中的随机误差或噪声,而不是背后的潜在关系。过拟合的模型在训练数据上表现优秀,准确率高,但是当应用到新的、未见过的数据上时,其预测性能通常会下降。原因在于该模型已经“记住”了训练数据中的特定噪声和异常值,而非学习到数据背后的真实趋势和模式。在根源上,这批机器生成的毕业作品之所以在风格和表现上与真实作品如此接近,实际上是因为在艺术教育,甚至更广义的人类学习过程中,我们极易陷入类似机器学习中过拟合的困境。

Q:谈谈这次获得年度101艺术大奖的感受。

A:有个蛮有趣的巧合,我差不多十年前第一次看青年艺术100是去看许宏翔的入选作品(他当时是我一个朋友的朋友),而今年他已经是初审的评委了。这十年内我身边也一直有朋友参与其中,而我这次也从“围观群众”变成了“参赛选手”。我非常开心也十分意外能获得本次的101艺术大奖。

中国画的创新需要时间和勇气

肖旭

1983年生于重庆,毕业于四川美术学院中国画系,分别于2007年获得学士学位、2010年获得硕士学位。现生活和工作在北京。“当我们在面对快节奏的生活和社会发展中的矛盾,现代生活潜移默化地改变了很多人的信仰,我们有时会感到惊奇和错愕。”——肖旭

对话肖旭:

Q:你的作品和你的生活有着怎样的关系?

A:我的作品不仅是一种表达,也是我对生活的一种反应,其中有期待、有情感、有顿悟。比如这次参展作品《远岸》,我想把一些情绪表达出来,一种对当下的反思和对古代的怀想。当我们在面对快节奏的生活和社会发展中的矛盾,现代生活潜移默化地改变了很多人的信仰,我们有时会感到惊奇和错愕。作品中我通过对动物肖像拟人化的处理把情绪呈现出来。《远岸》这件作品尝试把倪瓒经典的一河两岸形式作为背景放入画中,其中的含义就是怀古,一河两岸这种图式已是一种文人信仰,是我对古代文人画传承的格调和风骨的怀念。

Q:对你来说艺术中最治愈的部分是什么?

A:在疫情中的亲身经历是我抹不去的记忆,也是镌刻在内心的一次治愈之旅。疫情期间我情绪持续低落,对现实的无望转向了一种对虚无的展望之中,在工作中时常分裂另一个我和我自己对话。一次关于神的创作和对话,我学会了自己和自己开玩笑。三年来的第一次展眉给我降压,在创作中治愈自己,让我免于崩溃,使我感觉到情绪是暂时的,创作的过程或者说对艺术的追求是最治愈的部分。

Q:之后有什么创作计划?

A:今年参加建信信托艺术大奖带来两件新作品,关于动物肖像的创作是新的尝试,之后要展开实验,探索肖像画的边界。山水画是我一直在尝试去突破的一个题材,虽然目前的作品只是一个雏形,但山水画这个领域是最有难度也是最值得去尝试的课题,之后会有更多这方面的作品。我在上一个个展开始了关于时间的创作,很有意思、很有趣的方向,相对来说跟生活更为密切,更可能创作出新面貌。

Q:谈谈这次获得建信信托艺术大奖的感受。

A:这次获奖很意外和高兴,也很感激。以前算命的时候大师说过我这一生与获奖无缘,叫我在这方面不要有念想,所以只抱着让更多人看见我作品的想法参加,以前也没有得过奖,这次意外获奖,而且是绘画类的奖,是对我工作的肯定和鼓励。中国画的创新需要时间和勇气,我很感谢徐累老师的推介和鼓励。最后我要感谢建信信托、青年艺术100、名泰文化的支持,听说提交的绘画类的作品现在很少,所以感谢主办方举办绘画类奖项,提供一个平台给大家展示。

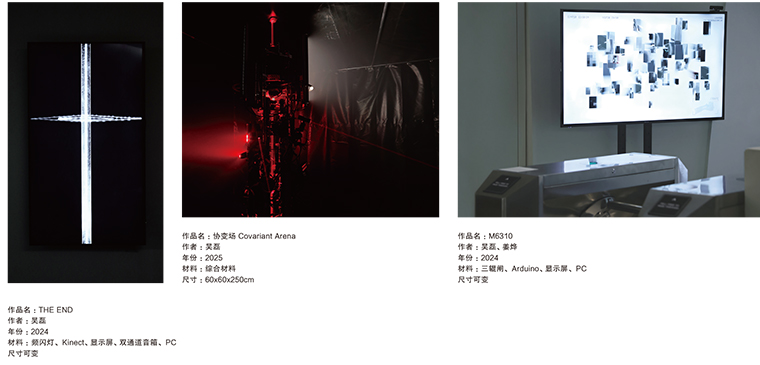

莱俪青年艺术奖获奖艺术家吴磊

相比于制作既定的“内容”,我更倾向于制作一个“系统”

吴磊

生于2000年。香港城市大学,创意媒体专业艺术硕士准毕业生。其创作以互动装置、生成式艺术及声音为媒介,在人机共生时代探索技术接口如何重塑感知、记忆与存在的本质。引导观众在算法逻辑与身体经验的对峙中,寻找抵抗数据异化的精神锚点。“我的作品也像是我思想的另一种存在形式,每个观众在互动的时候也是和我产生交流的时候,我希望产生互动的不单单是观众的身体,而是这背后他们对于世界的看法。每个人可以带着他们对于世界的理解去走进作品,我的作品代替我的思想在他们的脑子里和他们产生沟通,不需要任何理解门槛,只需要他们对世界有自己的感受就行。”——吴磊

对话吴磊:

Q:创作的动力和灵感来源于何处?

A:我的创作通常是从自己对于生活和社会的一些观察以及感受出发的,其实就是一种对于世界的表达欲,这种表达也不是纯粹基于自己内心的,一定程度上是基于大众的集体记忆和认知。它不是一个非常个人化风格化的美学性表达,是将在对生活的观察中获得到的一些细微的感受通过作品的形式放大再现出来。用这次的参展作品“THEEND”举例,创作这个作品的原因是,有一次我不经意间点开了一个世界实时人口数据网站,盯着里面实时死亡人口数据看了很久,数字非常有规律地跳动,就像一个持续运行的机械参数,恍惚间已经增长了好几百个,之后就用这个数据创作了这件作品。我不是很善言辞,对于类似这些细微的感受我不知道如何描述给他人,但是强烈的分享欲又在心里作祟,也许这就是我创作的最初动力,而灵感就是我对于这个世界的认知。

Q:你对作品有哪些期待?你希望借助作品和观众产生怎样的关系?

A:相比于制作既定的“内容”,我更倾向于制作一个“系统”,是一个开放的状态,所有的作品在有观众参与的时候才能成立。我的作品也像是我思想的另一种存在形式,每个观众在互动的时候也是和我产生交流的时候,我希望产生互动的不单单是观众的身体,而是这背后他们对于世界的看法。每个人可以带着他们对于世界的理解去走进作品,我的作品代替我的思想在他们的脑子里和他们产生沟通,不需要任何理解门槛,只需要他们对世界有自己的感受就行。当然这是一个比较理想化的状态,还需要很长时间的努力。

Q:之后有什么创作计划?

A:最近创作节奏有点太紧绷,准备缓一段时间。现在我也是即将毕业,当务之急是寻个谋生的工作,换换环境,边调整状态边继续收集灵感,然后再继续创作。创作内容上会继续以互动装置为主,会学习并尝试一些更加复杂的技术和形式,并尝试突破一下个人风格。调整好状态之后可能会先对自己今年的毕业作品“协变场CovariantArena”做一下维护和升级优化,这是一件可以自我学习的声光互动装置,是一个关于机械逻辑与生物本能的闭环实验,探讨的是技术化社会中人们的感知困境问题。

Q:谈谈这次获得莱俪青年艺术奖的感受。

A:这一次获奖对我来说真的特别突然,是很有意义的一个认可。我虽沉浸在创作中,但有时候也会陷入一些自我价值的怀疑状态,俗称内耗。不知道自己做的这些东西是不是只是自娱自乐,孤芳自赏。这次经历对于我的创作信心和动力是一个很大的鼓励,非常感谢青年艺术100提供给我们展示作品的机会,以及莱俪LALIQUE对于青年艺术的大力支持。在这里认识了很多新朋友,期待明年可以继续来参加青年艺术100。