中国动画百年 绘梦不止

时间:2025-08-21 20:41 来源:北京青年周刊

编辑 康荦 文 康荦 策划 刘艺琳 图片与资料提供 泰康美术馆 美编 孙琳

从1922年中国第一部动画广告《舒振东华文打字机》,到1924年黄文农主绘并执导的一部真人和画片并摄电影《狗请客》;从1960年上海美术电影制片厂推出中国首部水墨动画片《小蝌蚪找妈妈》,到上世纪80年代的《黑猫警长》《葫芦兄弟》《邋遢大王奇遇记》……再到2025年登顶中国影视票房榜的《哪吒之魔童闹海》,中国动漫走过百年历程,脚步从未停止。

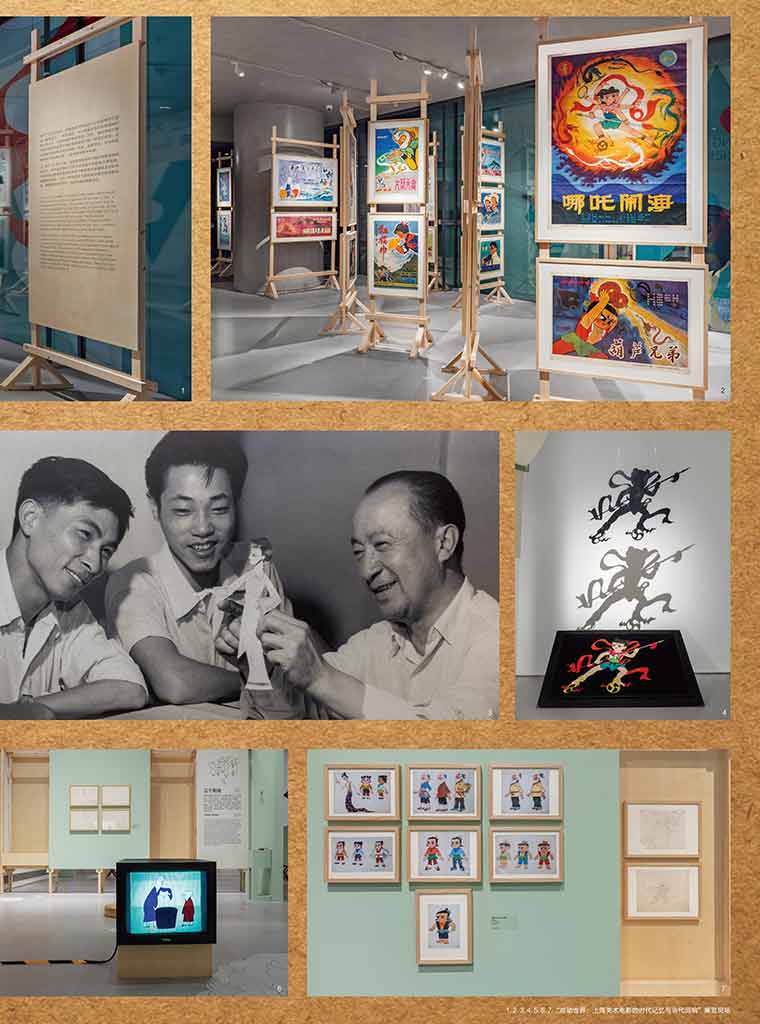

7月13日,由泰康美术馆、上海美术电影制片厂有限公司与上海民生现代美术馆联合主办的“绘动世界:上海美术电影的时代记忆与当代回响”在泰康美术馆正式启幕。作为一场聚焦中国美术电影发展与视觉档案的动画艺术文献展,“绘动世界”北京站在延续2024年上海民生现代美术馆首展内容的基础上,结合泰康美术馆的空间特质与北京的城市文化语境进行了在地化呈现,为观众带来焕然一新的观展体验。在人工智能、虚拟现实等新技术快速发展的当下,作为将“媒介”确立为核心学术方向之一的机构,泰康美术馆通过聚焦动画这一动态图像媒介,回应技术变革带来的媒介环境变化,激发公众对未来图像表达与艺术创作可能性的想象。

而暑期作为动画电影的热门档期,亦有一批优秀进口/国产动画电影接连上映。其中8月2日上映的《浪浪山小妖怪》作为《中国奇谭》系列首部动画电影,将视角聚焦西游背景下的平凡小妖怪们,以细腻笔触勾勒出充满传统韵味又极具想象力的“浪浪山”世界。在这里,小妖怪们怀揣梦想,却在西游世界的残酷现实中挣扎。影片以中国传统国画结合现代表现手法,构建出云雾缭绕的山峦、神秘幽深的洞府等绝美场景,每一帧都能让人感受国风美学魅力。故事里,小妖怪们面对挑战不屈不挠,从最初的懵懂迷茫,到勇敢追寻自我价值,他们的成长之路也点燃了现实中的我们心中的勇气。

1.2.3.4.5.6.7.“绘动世界:上海美术电影的时代记忆与当代回响”展览现场

绘动世界

上海美术电影的时代记忆与当代回响

于泰康美术馆亮相的“绘动世界:上海美术电影的时代记忆与当代回响”是关于上海美术电影制片厂的大规模、综合性文献和艺术巡展。本次展览系统梳理了上海美术电影的发展史,综合呈现上海美术电影独特的创作体系,展示了其对于社会生活、当代文化的影响与塑造。展览依据从“台前”到“幕后”的展示逻辑,设置了“序厅”“经典巡礼”“媒介探索”“当代回响”“绘动之旅”五个单元,集中展出逾1000件珍贵展品与百余个经典动画角色原稿,涵盖签绘台本、分镜台本、美术设计稿、模型、工具、工作照、赛璐珞片与口述影像。

步入展厅,观众首先将穿越一片色彩斑斓的经典动画海报林,构成本次展览别具特色的视觉前奏。进入“序厅”,迎面而来的宽幅视频中闪烁着不同时期的片头“上海美术电影制片厂”集锦,背后则投映着经典动画角色的动态剪影。两侧墙上整齐陈列着约200本上海美术电影制片厂动画的完成台本,是向美术电影及电影人的无声致敬。“经典巡礼”部分综合考虑了作品知名度、艺术价值及展品数量,以《大闹天宫》《哪吒闹海》《三个和尚》《金猴降妖》《天书奇谭》《葫芦兄弟》《黑猫警长》《邋遢大王奇遇记》《宝莲灯》等多部重要作品为案例,结合文献、实物和访谈,呈现了这些动画片的制作过程和场景,诠释了美影人的探索和开拓精神。在“媒介探索”单元,展览根据不同媒介的创作方式,分别介绍了手绘动画、剪纸动画、水墨动画、偶动画四大片种的特征。同时,通过复原美术片不同片种的工作场景,引领观众深入了解不同媒介美术电影的制作技法,感受上海美术电影创作者的匠心温度。“当代回响”部分精选了动画院校师生和当代独立动画创作者们不同风格的动画,讲述了他们的创作过程,用当代的动画创作创新和实践来回应中国美术电影的历史,也充分展现了动画人之间的历史传承。在展厅结尾处,“绘动之旅”单元以时间轴的方式,串联起文献、实物、影像、大事记等图文资料,全景式呈现上海美术电影的百年发展史。

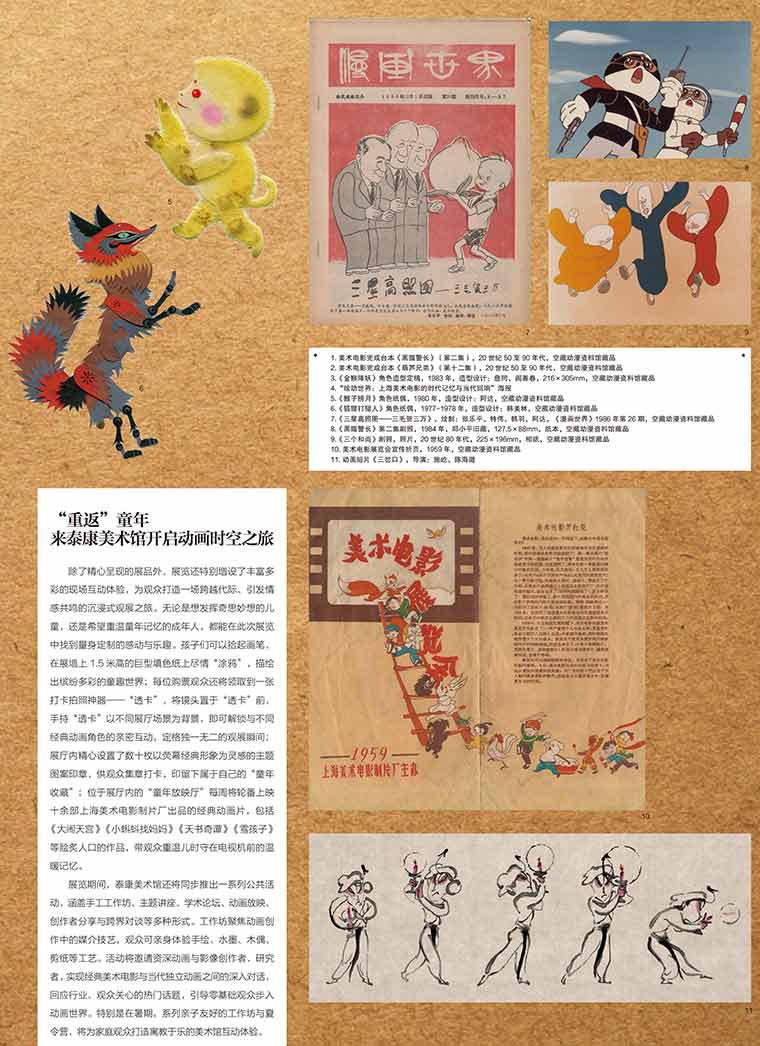

1.美术电影完成台本《黑猫警长》(第二集),20世纪50至90年代,空藏动漫资料馆藏品

2.美术电影完成台本《葫芦兄弟》(第十二集),20世纪50至90年代,空藏动漫资料馆藏品3.《金猴降妖》角色造型定稿,1983年,造型设计:詹同、阎善春,216×305mm,空藏动漫资料馆藏品

4.“绘动世界:上海美术电影的时代记忆与当代回响”海报

5.《猴子捞月》角色纸偶,1980年,造型设计:阿达,空藏动漫资料馆藏品

6.《狐狸打猎人》角色纸偶,1977-1978年,造型设计:韩美林,空藏动漫资料馆藏品

7.《三星高照图——三毛贺三万》,绘制:张乐平、特伟、韩羽、阿达,《漫画世界》1986年第26期,空藏动漫资料馆藏品

8.《黑猫警长》第二集剧照,1984年,邱小平旧藏,127.5×88mm,纸本,空藏动漫资料馆藏品

9.《三个和尚》剧照,照片,20世纪80年代,225×196mm,相纸,空藏动漫资料馆藏品

10.美术电影展览会宣传折页,1959年,空藏动漫资料馆藏品

11.动画短片《三岔口》,导演:施屹、陈海璐

“重返”童年

来泰康美术馆开启动画时空之旅

除了精心呈现的展品外,展览还特别增设了丰富多彩的现场互动体验,为观众打造一场跨越代际、引发情感共鸣的沉浸式观展之旅。无论是想发挥奇思妙想的儿童,还是希望重温童年记忆的成年人,都能在此次展览中找到量身定制的感动与乐趣。孩子们可以拾起画笔,在展墙上1.5米高的巨型填色纸上尽情“涂鸦”,描绘出缤纷多彩的童趣世界;每位购票观众还将领取到一张打卡拍照神器——“透卡”,将镜头置于“透卡”前,手持“透卡”以不同展厅场景为背景,即可解锁与不同经典动画角色的亲密互动,定格独一无二的观展瞬间;展厅内精心设置了数十枚以荧幕经典形象为灵感的主题图案印章,供观众集章打卡,印留下属于自己的“童年收藏”;位于展厅内的“童年放映厅”每周将轮番上映十余部上海美术电影制片厂出品的经典动画片,包括《大闹天宫》《小蝌蚪找妈妈》《天书奇谭》《雪孩子》等脍炙人口的作品,带观众重温儿时守在电视机前的温暖记忆。

展览期间,泰康美术馆还将同步推出一系列公共活动,涵盖手工工作坊、主题讲座、学术论坛、动画放映、创作者分享与跨界对谈等多种形式。工作坊聚焦动画创作中的媒介技艺,观众可亲身体验手绘、水墨、木偶、剪纸等工艺。活动将邀请资深动画与影像创作者、研究者,实现经典美术电影与当代独立动画之间的深入对话,回应行业、观众关心的热门话题,引导零基础观众步入动画世界。特别是在暑期,系列亲子友好的工作坊与夏令营,将为家庭观众打造寓教于乐的美术馆互动体验。

电影《浪浪山小妖怪》

取经路悬念重重书写小人物英雄史诗8月2日,《中国奇谭》首部喜剧动画电影《浪浪山小妖怪》上映。从短片到电影,“浪浪山”的故事持续引发观众共鸣。两年前“我想离开浪浪山”的呐喊曾触动无数年轻人,如今电影以“活成喜欢的样子”作为回应:鼓励打破桎梏、勇敢迎接挑战、最终成为自己的无数平凡人。

两年前,中式奇幻动画短片集《中国奇谭》曾引发全网现象级热议。其中备受关注的第一集《小妖怪的夏天》,以主角小猪妖作为“努力打拼的无名之辈”的缩影,消解了传统神话与都市现实的边界,引爆观众的情绪共鸣,单集即突破1亿播放量。

作为《中国奇谭》首部动画电影,《浪浪山小妖怪》由动画短片《小妖怪的夏天》原班主创打造,延续短片同一世界观框架,在“平行时空”下开辟全新故事。电影与短片同步开发,灵感来源于西游故事中那些从未被详细书写过的小妖怪,通过“底层小妖假扮英雄”的设定,构建起宏大、丰满又奇幻的“浪浪山”世界。

身份虽假,但取经之心却真。严肃的目标与荒诞的旅程碰撞出独特的喜剧效果之外,影片以不同于传统英雄故事的“小人物”视角,鲜活真实的人物设计和剧情逻辑,讲述了一个更具普世性和代入感的全新西游故事,与全年龄观众建立情感共鸣。

影片于8月1日发布《笔墨意“镜”,光影随“形”》制作特辑,聚焦幕后创作理念,展现了主创团队在画面呈现、角色塑造、声音设计等多维度的创作理念与匠心追求。该片集合了一支超600人的制作团队,共计完成1800余组镜头、2000多张场景图,在二维动画的表达中创造性地融合中国传统绘画的笔墨意境与电影镜头的光影空间感。

由上海美术电影制片厂资深艺术家组成的艺术委员会(以下简称“艺委会”),以深厚的艺术积淀为影片品质提供了坚实保障。因此,影片既有对“中国动画学派”经典底蕴的传承,又创新出当代的视觉表达与作品气质。艺委会专家常光希强调上美影“不模仿别人、不重复自己”的创作精神;艺委会专家周克勤则提出“传承老少咸宜的制片方针”;艺委会专家凌纾认为影片最创新之处在于“将西游与普通人的生活联系起来,真经就在每个人的心间”;艺委会主任、影片艺术顾问速达则表示,上美影的作品始终坚持对“奇趣韵”的追求。

影片监制、艺术总监陈廖宇提出“笔墨入镜”的创作概念,旨在镜头中融入画意,赋予画面生命力。他在首映礼分享道:“电影画面在水墨和线条基础之上,融入了丰富的色彩光影以及真实的空间,给大家创造一个真实可信的故事空间。”影片巧妙地在笔墨写意与质感写实,工业化制作与个人风格化之间寻求平衡。

角色塑造秉持“以拙为美”的原则,让电影中的角色更贴近普通人,展现随性可爱的一面,在制作中从不追求线条的绝对流畅,而是为角色增添稚拙感,比如通过小猪妖鼻子、耳朵的细微颤动赋予其灵动感,以及精心设计的“孩子气”打斗风格等,都使得角色更具亲和力与生命力。

声音设计同样充满巧思,力求营造鲜活氛围。海浪声、虫鸣、鸟叫、风声共同构成“声音蒙太奇”,生动再现夏日场景;埙、洞箫、竹笛等中国传统乐器与西洋乐器的融合,为小妖怪们的旅途对话增添妙趣。主题曲紧扣“勇敢出发”的核心,唱出小人物的热忱与力量,演唱者黄子弘凡在首映现场清唱副歌,将勇气传递给观众。