美好的明天 每一个孩子都是天才

时间:2025-07-31 14:39 来源:北京青年周刊

编辑 康荦 文 张娜 美编 孙琳

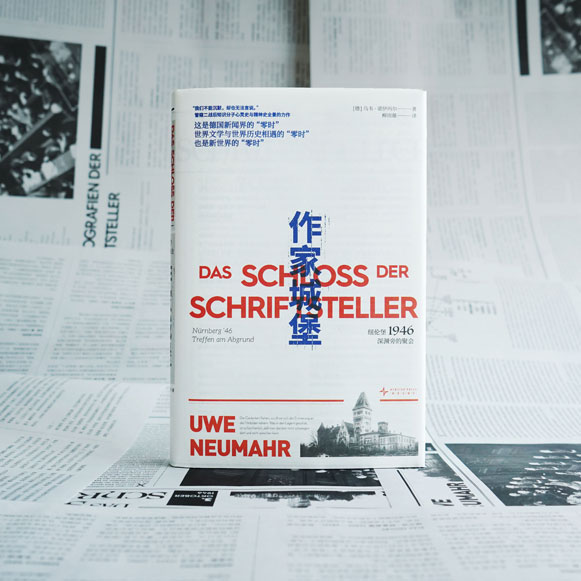

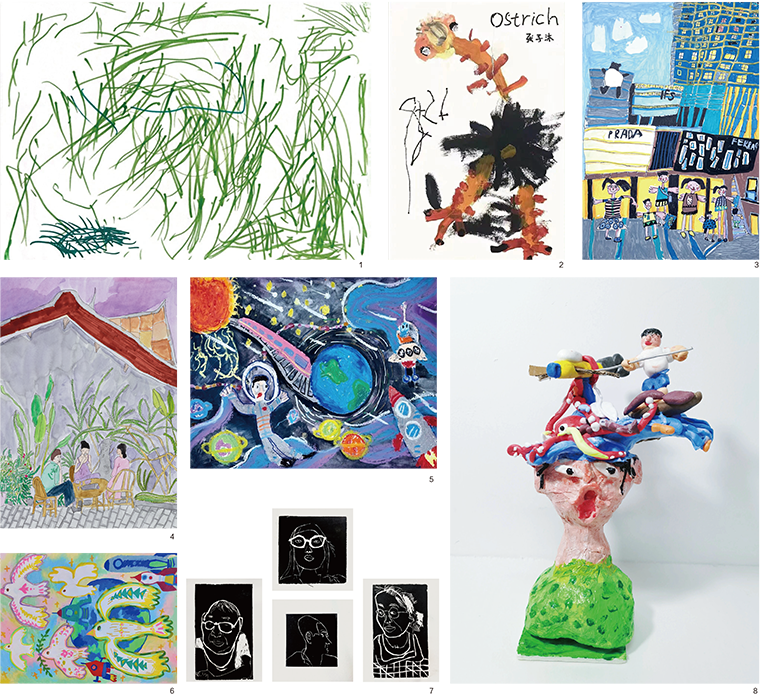

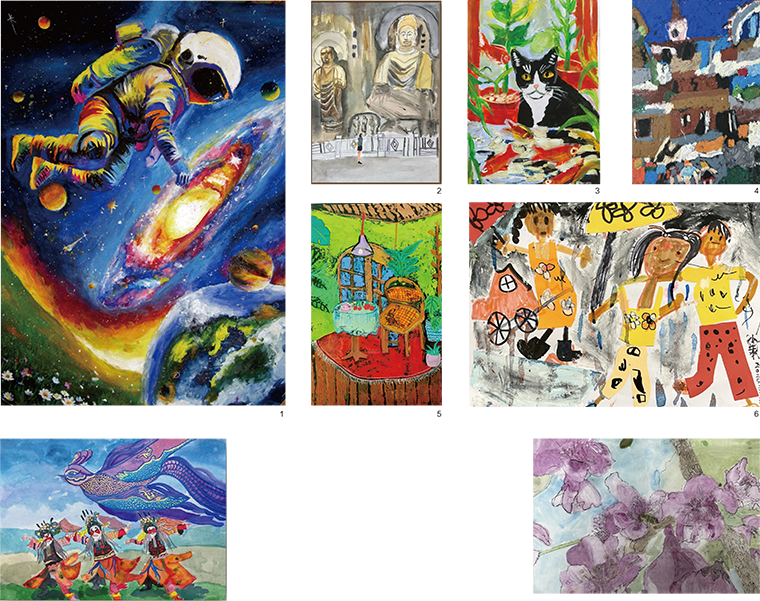

1.《草丛里的虫子》李昊禹4岁;2.《鸵鸟》张子沐4岁;3.《逛高楼品未来》万一穆5岁;4.《屋后》孙晗悦10岁;5.《星际绮梦:宇航之旅》徐嫣苒5岁;6.《飞到外太空》葛淳益4岁;7.《我和我周围的人》尹晗12岁;8.《我的狂想曲》赵峻逸11岁

近日,第十届“我爱颜色——小天才绘画大赛”主题创作“美好的明天”优秀作品展在中央美术学院美术馆开幕,并同步举办“美好的明天”主题分享会。展览由艾敬工作室与中央美术学院美术馆联合主办,呈现了来自全国各地儿童天马行空的艺术创作和真挚的情感表达。

“我爱颜色——小天才绘画大赛”自2014年创立以来,已连续举办十届。大赛始终坚持以公益之心发掘与鼓励儿童艺术潜能,为无数孩子搭建了自由表达与梦想启航的平台。作为这一公益项目的十年重要里程碑,本届大赛格外受到社会关注。本届大赛共收到1600余件参赛作品。经过海内外评委的严格评审,最终评选出150件优秀作品入展。展览集中呈现孩子们的奇思妙想,展现他们对世界的观察与想象、情感与表达。

艾敬

爱像一颗种子,会不断地生长壮大……

“最初的初心是我发现我外甥画的画,儿童绘画是那么感人那么纯粹、天真,我从孩子的创造力当中得到了收获。全社会都在关注孩子们的作品,而且把他们的作品推举到艺术的殿堂。我希望孩子们能够记住,能够感受到这种专业性和美好,从而把这种美好一直传递下去。”

对话艾敬:

Q:十年来,“我爱颜色——小天才绘画大赛”活动得到了众多艺术机构的支持,您如何看待这些合作的意义?

A:这些合作是“爱的接力赛”的关键。从上海中华艺术宫到中央美术学院美术馆,各机构为孩子们搭建了专业平台,让他们的作品被更广泛地看见。这种支持源于对艺术教育的热爱与奉献,是无形却强大的能量。

Q:活动中曾遇到哪些挑战?您收获了什么?

A:十年里,我们付出了时间与精力,但收获的是一个充满爱的空间——它凝聚了评委、义工、家长和公众的力量,成为推动艺术教育的信念。遗憾的是,我们失去了尊敬的陈履生老师,但他留下的精神与贡献永远激励着我们。

Q:您认为“我爱颜色”活动对孩子们的未来有何深远影响?

A:我希望孩子们成为爱的传递者,用艺术创造美好明天。未来,我们会继续携手各界力量,让活动覆盖更多孩子,用色彩点亮他们的梦想。这份“爱”将通过每一张画、每一次展览,无限传递下去。

像孩子那样惊奇、像孩子那样保持初心

“我们的孩子是无畏的。”马克·罗斯科在《艺术何为》中这样写道。孩子们面对布鲁克林大桥时,不会考虑透视法则与结构难题,他们只看见壮丽的线条横跨江面,便毫不犹豫地拿起画笔。这种天然的创造力与表达欲,却在传统教育中逐渐消磨——孩子们开始将自然的技巧视为不可逾越的高山,未尝试便已退缩。而真正的艺术教育,应当如罗斯科所言,让孩子们将困难视为“对成熟的渴望”。

1.《中国航天梦》王昀汐10岁;2.《佛像》郭修宇11岁;3.《夏天的猫》张俊熙7岁半;4.《缤纷镇》张权耀9岁;5.《阳光午后》韩茂洋8岁;6.《下雨天》胡若熙4岁;7.《大傩戏》王雪钰11岁;8.《花蕊蜂影》才子茗10岁

艺术史上那些璀璨的名字,无不是从孩童般的纯粹视角重新发现了世界。毕加索曾说:“我用了一生的时间,才能像孩子一样画画。”这位艺术巨匠道出了一个深刻真相:每个孩子都是天生的艺术家。儿童的优势恰恰在于他们未被经验束缚的心灵——第一次邂逅大海时的震撼,聆听雪落时的寂静,品尝柠檬时的惊奇,这些成年人早已习以为常的体验,对孩子而言却是全新的奇迹。研究表明,保持这种敬畏体验的能力,不仅能增强批判性思维,更能减少抑郁倾向,培养慷慨品格与和谐的人际关系。

凯斯·哈林用充满童真的涂鸦点亮了纽约的街头,他的作品打破了艺术与公众的界限。那些跳跃的小人、发光的婴儿,不仅是视觉的狂欢,更是对社会议题的深刻思考。哈林相信艺术应该像空气一样自由流动,他特意在儿童医院、游乐场创作,让艺术成为孩子们日常生活的一部分。这种精神深深影响了艺术家艾敬,她创立的“我爱颜色——小天才绘画大赛”正是要打破艺术高不可攀的迷思,让每个孩子都能自由表达眼中的世界。

歌德曾感叹:“我在这里,就是为了让我惊奇!”作家赫尔曼·黑塞将这种态度称为“歌德式惊奇”——当我们真正凝视世界并为之惊叹时,人为构建的隔阂便会消融。在那些敬畏的瞬间,我们体验到存在的统一性,与万物建立深刻的联结。马克·罗斯科的抽象画作正是这种哲思的视觉呈现,那些浮动的色块不是随意的组合,而是邀请观众进入一场心灵的对话。罗斯科坚持艺术教育不是技巧训练,而是培养感知与表达情感的能力,这与艾敬通过绘画大赛激发儿童创造力的理念不谋而合。

艾敬从这些艺术先驱身上汲取灵感,她明白艺术最珍贵的不是完美技法,而是那颗永远保持惊奇的心。“我爱颜色”大赛中那些稚拙却生动的画作,正是孩子们与世界对话的真挚记录。当一个孩子用蜡笔画出比楼房还高的向日葵时,他不仅在表达所见,更在重新定义现实的可能性。这种无拘无束的创造力,恰是成年人最需要向孩子学习的品质。

在这个追求效率与实用的时代,我们比任何时候都更需要回归孩童般的目光。德国诗人里尔克在《给青年诗人的信》中写道:“假如你童年时的生活再次降临,你一定会比第一次更加专注。”艺术教育真正的价值,不仅在于培养未来的画家,更在于帮助每个人——无论孩子或成人——重新发现那个未被世俗规训的自我。当我们学会像孩子一样惊奇,世界便不再是冰冷的客体,而成为与我们血脉相连的生命共同体。

在画布前,在音符间,在诗句里,艺术始终在向我们低语:保持惊奇,保持敬畏。正如艾敬和那些伟大艺术家所实践的,唯有回归孩童般的纯粹,我们才能在创造中遇见最真实的自己。这或许就是艺术给予人类最珍贵的礼物——它不断提醒我们,成长不是抛弃童真,而是带着那份最初的惊奇,走向更广阔的天地。

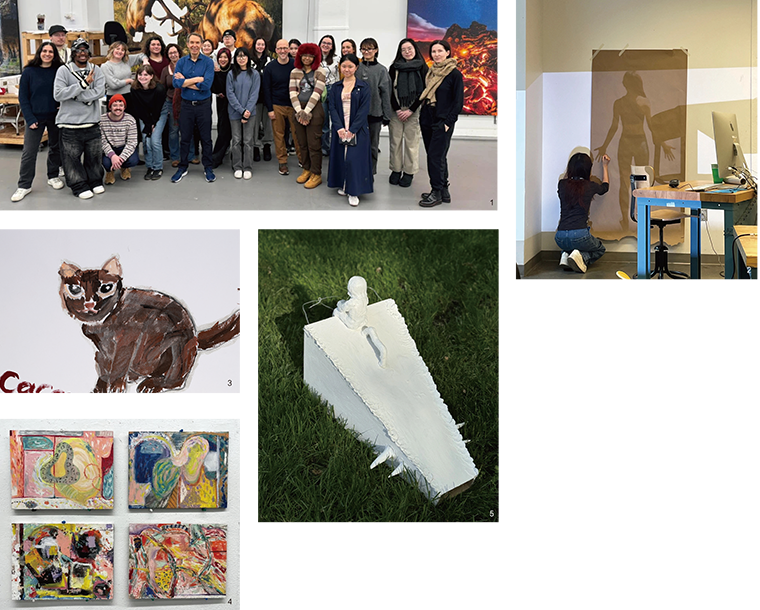

第一届“我爱颜色——小天才绘画大赛”优秀作品获奖代表闫倬榕

“艺术切实地属于生活、属于每一个人”

“我小时候画了一只小猫咪,现在它陪我走到了很远的地方。所以,希望小朋友们都能够坚持创作,因为你不知道什么时候你的声音就激励到了他人。这对个体来说意义重大,这也让我感到很充实,让我觉得自己在用心认真地生活,这就是我人生快乐的意义所在。”

十年前,闫倬榕参加了第一届“小天才绘画比赛”。那年她9岁,画了一只自己心目中的小猫咪。小猫咪蹲坐在画纸上,毛茸茸的尾巴画得有点歪,她意识到:画画不只是好玩,而是可以把情绪和喜欢的东西都表达出来。

那之后,她就一直没有停下创作的脚步。

现在的她,从北京大学附属中学毕业,正在美国芝加哥艺术学院(SAIC)学习“视觉与批判研究”专业。听起来很学术,其实依旧延续着她小时候做的事,仍然围绕着“表达”——画画、写文章、做雕塑,甚至弹吉他写歌。

她说,“艺术对我来说,是生活的一部分。童年时它带给我无尽的、简单的快乐,又在成长的路上给予我度过低谷的力量。”

闫倬榕始终相信,艺术是最自由的学科:它没有标准答案,没有对错;它可以温柔,也可以锋利。她的艺术实践围绕材料和形式展开,她关注材料的诗意象征性和形式本身的特性及美学意义。她主要使用混合媒介进行创作,研究不同材质如何影响视觉表达,并在作品中建立开放的阅读方式。她不认为自己的作品是抽象的,因为抽象源于具象。她更倾向于“非叙事性”的表达,让作品成为引导思考的媒介,而不是单一线性的叙事。形式在她的创作中起到重要作用,它不仅是作品的呈现方式,更是影响理解和感知的关键。她希望作品因其非叙事性而指向超越语言的新方向,打开多个可被深入探索的空间。

在大学课堂上,同学们围坐一圈,互相分享作品的想法。有人会因为她的作品产生共鸣,有人会问出意想不到的问题,这些互动让她觉得自己的创作真的“活”了起来。

除了艺术创作,她也从事写作和策展工作,并希望通过这两者建立艺术与公众之间更深入的联系,在理论研究与创作实践之间搭建桥梁。她的写作围绕个人疗愈、符号、文化和社会批评框架展开,她撰写了120多篇文章,最高阅读量超过3万,并在多个平台上结合艺术、教育和文化分析,专注于艺术、文化和社会批评的写作。她曾在凤凰卫视旗下的艺术媒体《凤凰艺术》担任实习编辑,撰写展览评论与艺术家访谈文章,她说:“写作是我和世界交流的方式,艺术创作是和自己对话的方式,而策展就像是一座桥,把这两种语言连接起来,让更多人能走进艺术。”

她希望以更亲密的方式参与社会活动,例如开展社区艺术活动和策划互动性展览,并一直在不断地探索和实践。

闫倬榕说:“艺术不一定是高高在上的东西,它切实地属于生活、属于每一个人。‘小天才’的展览让我感受到那种最真实的创造力,它温柔、自由,也特别有力量。”

她希望这样的活动能一直延续下去,也希望更多的孩子可以在这样的创作中,感受到被理解的快乐和表达的勇气。