编辑 康荦 文 康荦 图片与资料提供 上海译文出版社 美编 孙琳

一个人如何成为自己?这是西蒙娜·德·波伏瓦在《青春手记》中提出的问题。1926年,18岁的她开始写这些手记时,日后声名鹊起的“西蒙娜·德·波伏瓦”还不存在。上海译文出版社最新出版的《青春手记》,一页页地见证她的诞生,见证20世纪初年轻的资产阶级小姐波伏瓦如何蜕变成朋友口中的“海狸”,一个自由的女人。

我们面前并不是一位写就了作品的作者,而是一部正在造就它作者的作品。

“尽管她青春年少,但是其实当她把青春流诸笔端的时候,她已经成了未来将要变成的样子。”

“我坚信这样的丰富将会被接受,这些话将会被言说、被听见,这样的生活将成为许多生命汲取能量的源泉。我坚信这就是我的使命。”

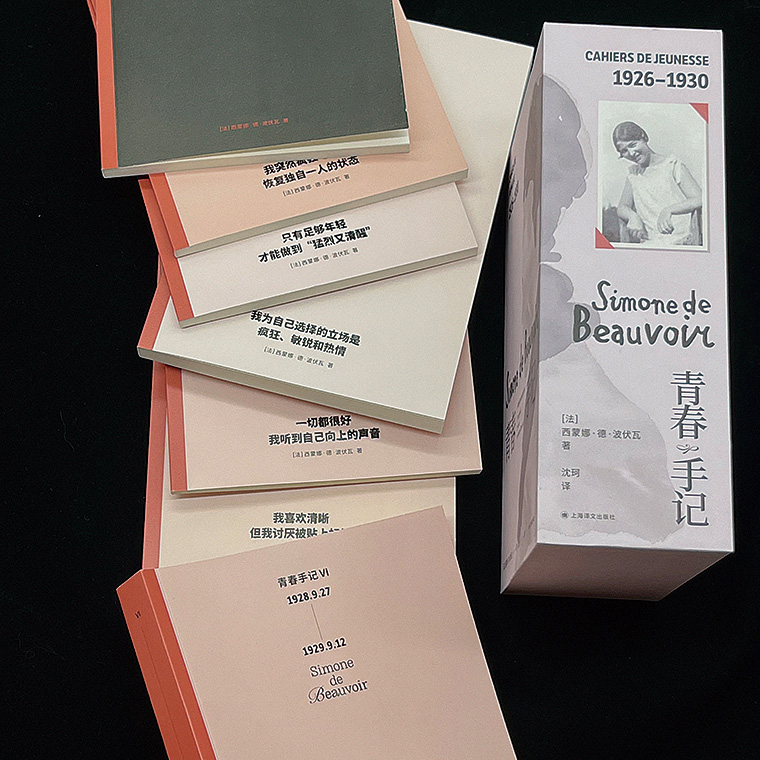

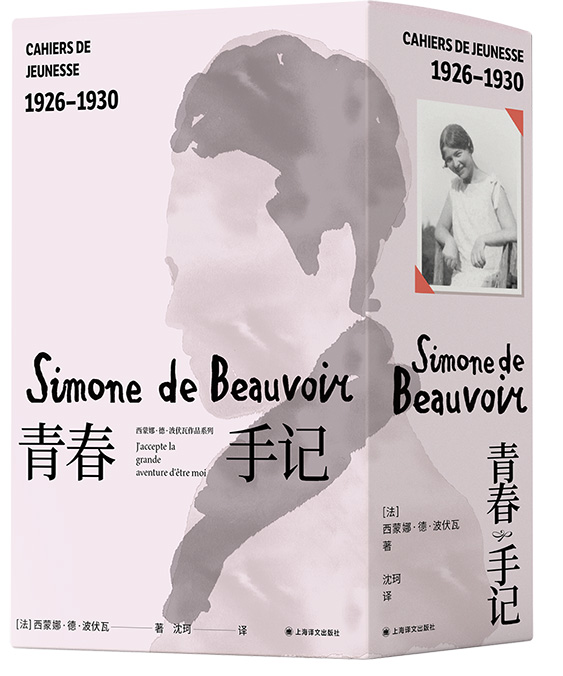

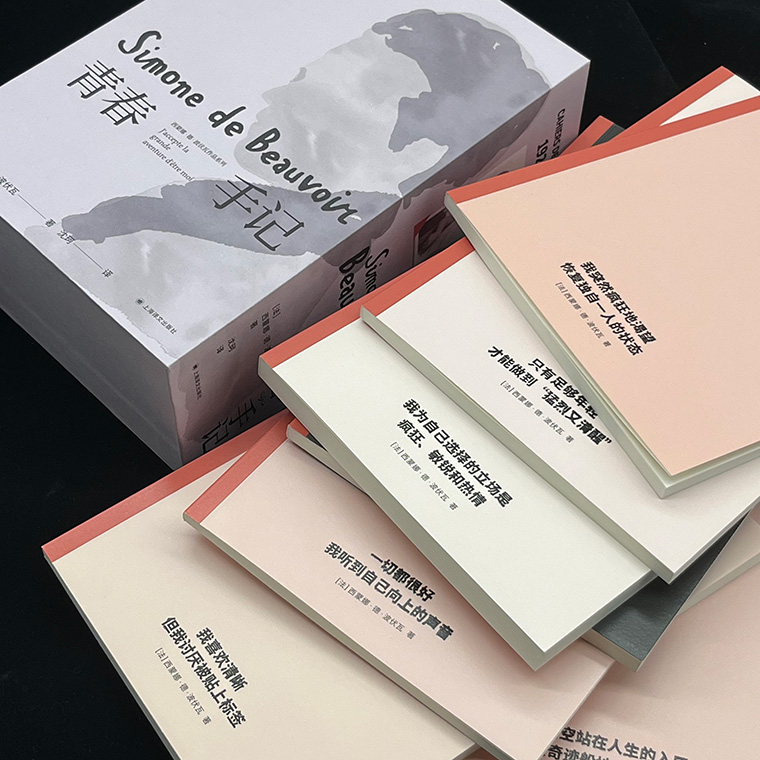

《青春手记》是法国当代思想家、文学家西蒙娜·德·波伏瓦1926年至1930年间的私人记录,包括日记、笔记、摘抄、信件底稿、生活和学习计划等,共分7卷,其中第1卷遗失,现存2-7卷。

18岁到22岁正是人生观、价值观成型的重要时期,《青春手记》忠实记录了她的迷茫和思考、希冀和悲伤、友谊和爱情,展现了一个生于20世纪初年的少女如何通过不断地质疑、剖析和自省,从懵懂惶惑一步步走向成熟,成为一个自由、独立、清醒的女性。波伏瓦的日记作为第一手资料,不仅是个人历史的忠实记录,还反映了她所处时代的社会境况和思潮。作者的文字充满“现场感”,难能可贵地拓印下了一段历史切片。

她阅读,她感受,她写作,她评判,评判他人,也评判自己,她有规律地列出详细的生活和学习计划,她反复重读自己的手记……当我们翻到最后几页时,一个全新的她出现了:“我坚信这样的丰富会被接受,这些话将会被言说、被听见,这样的生活将成为许多生命汲取能量的源泉。我坚信这就是我的使命。”

波伏瓦的养女西尔维·勒邦·德·波伏瓦撰写长序,并附上近30张珍贵照片和档案影印件,涉及《青春手记》中提到的重要人物、事件和往来信件,大多为首次发表,序言与照片均收入第0卷中。

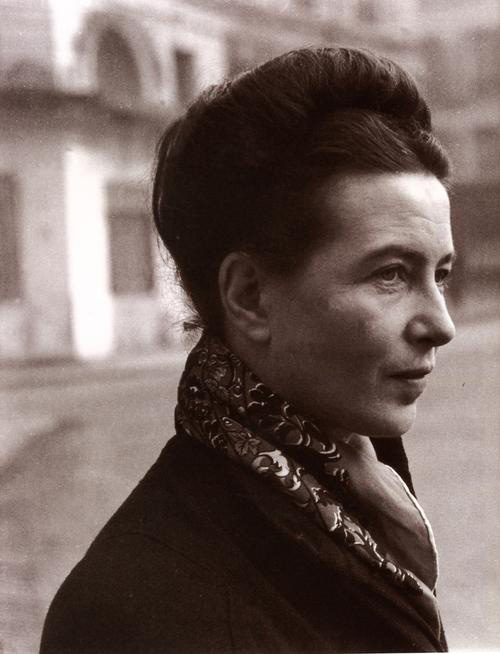

西蒙娜·德·波伏瓦(1908—1986)

法国20世纪重要的文学家和思想家。她于1908年出生于巴黎,1929年获巴黎大学哲学学位,并通过法国哲学教师资格考试。1945年她与让-保罗·萨特、莫里斯·梅洛-庞蒂共同创办《现代》杂志,致力于推介存在主义观点。1949年出版的《第二性》,在思想界引起极大反响,成为女性主义经典。1954年凭小说《名士风流》获龚古尔文学奖。

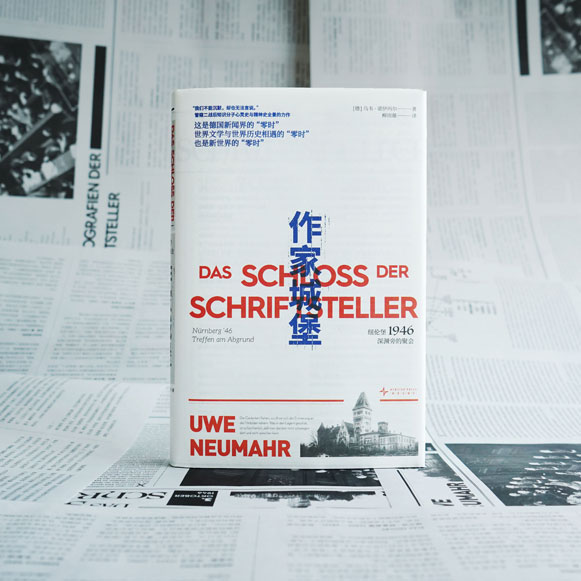

《青春手记》(7卷,附函套装)

著者:[法]西蒙娜·德·波伏瓦译者:沈珂

出版社:上海译文出版社

《青春手记》书摘:

一九二六年十月的我

我活了十八年零九个月,但有过思考的人生只过了九个月。短短的九个月,却异常沉重,像过了几年之久。思想上的经历,情感上的经历,数不胜数,程度剧烈。我学会细致地分析,在生活中找到自己的位置(其他人,自我,等等)。

我在自己身上首先发现的是一种严肃,近乎苦修的严肃,无法改变的严肃,我不知它从何而来,但我接受它,将它当作一种神秘的、不能拒绝的必要。我从未想过要与之讨价还价,即便令我不适,我也不能憎恶它:这就是我。是这样的自我支配着我的生活。首先,它替我杜绝了一切不重要的东西。有一些朋友对我很重要,她们很会寻欢作乐。她们甚至不会相信有人会拒绝这些东西:网球、游泳、戏剧、聚会。她们认为理所当然的东西却让我感到不舒服,怎么会这样?我想。我也不会指责这些东西是一无是处的,而当我好好思考的时候,我很清楚我拒绝愉悦是没有任何道德根据的,只是我无法放任自己享受而已。

这一点,我每回都说。这也是我话不多的原因:说一些无关痛痒的话,对我来说是一种折磨,似乎觉得自己很掉价。我花很长时间斟酌自己的每一句话、每一个行为:去看望朋友之前,写信之前等等,我都需要经过深思熟虑。我讨厌交谈,只是因为我无法准备,我不能准确地表达内心的情感。别人有时会认为我的有所保留是一种傲慢。恰恰相反,这是出于对他人的尊重:带给他人一些我认为不重要的东西(要是他问我的话),我会因此感到羞愧。

当我独自面对我自己,或在我与他人的关系中,我无法作出冷漠的姿态。我必须投入,即便不是整个自我,也至少是自我的一部分。

我很惊讶,大家都与我不同,我因此而难过。我难过,首先是因为他们不理解我所表达的内容具有深刻的含义。他们忘记我说过的一句话,或者漫不经心地对待我做的一件事。而在说这句话、做这件事之前,我曾犹豫了很长时间,痛苦地纠结与思考。而且,我会依据我自己来对他们的行为做出判断,要是我做这件事很有价值,那么他们做这件事也会具有同样的价值。因此我试图重塑他们的心理状态,以此来预测可能发生的结果。我虚构了无数悲惨的故事,但在现实里并没有发生。

我就是有这样的弱点,我无法满足于自己所获得的,也无法耐心地等待未来。我想尽办法去揭开未知的面纱。我带着一种巧妙的绝望,虚构一些最不被期待的未来。或者准确来说,我一件一件想象着未来发生的事,却始终将那些自己最不希望发生的事视为最有可能发生的。眼前的时光,我为此感到痛苦,因为它是确定的。我不会对自己说“可能”,可我会重新构建现在,我将这样的重构当作一个已然的事实……即便要以别的东西为基础来实现重构也在所不惜。

我完全失去了平静与自信。我无法一劳永逸地将一件事分类:我应该对雅克的友情深信不疑,每天我都会质疑这份友情,每天我都会思考其中一方面的问题,然后整日沉浸其中。最奇怪的是,我的思考完全没有逻辑性,我的假设也不以坚实的心理学论据为基础:我想到一种可能性,对它在理性世界里是不是最不可能发生也不加探寻,便深陷其中。因而凡事种种,我都有办法自寻烦恼。遗忘,等待,这些词对我来说没有任何意义。许多人都懂得将困扰自己太长时间的事件或者感情暂且放下,不再被这样的困扰折磨,从中完好无损地走出来,或许等到某一天,它又会重新焕发价值。可我做不到。面对一个上了锁的箱子,我不会边去忙一些别的事,边安心地等待别人给我钥匙,而是会牢牢地把它抓在手里,急不可待地把它颠来倒去,但心里十分清楚,这些动作都是徒劳,我根本无法知道里面装了什么。或许在别处这样是有用的,但在这里纯粹是浪费力气。只是我觉得,尤其是在情感上,这么做可以确保一种深刻、一种连续性,这才是别人所不具备的。即便在书里,我也很少读到像我这么执着的人。每一分每一秒都不违背自己的想法。我内心的一切都没有沉睡,一切都不需要被唤醒;一切都有着不同寻常的强烈的生命力;一切都存在着,无论从感情的角度还是理智的角度。我认为这才是我最本质、最区别于他人的特征。这一特征也解释了我为什么有好的记忆力——那些我认为重要的书、人、事件。我也几乎将自己所具有的全部价值都归因于这一特征;但同样也因此,我不是一个天真率直、心血来潮、无忧无虑的人。我总被自我与他人困扰着。

以这样的方式,我才能思考一切,才能通过不断地在脑中拉扯一切来厘清一切,才能认识到事物的各个方面,去丰富它们、转变它们。我也会惊讶地发现,当现实还保持原样的时候,事物已经经历了各种变化。

我认为这种习惯给我带来了许多痛苦与疲惫,但这也是我最美的光环。我并不认为它对所有人来说都是不可或缺的,我想到一些出众的人,他们也并不具备这样的习惯。可对我来说,没有这种习惯,我就一无是处。它让我与众不同,因为我的确相信,它赋予我一种力量,这是其他人,即便是那些最乐于思考的人都做不到的。因为它,我的生活才能延续,才不会任由那么多重要的事(道德的、心理的、感情的、知识的)从我的指尖溜走。尤其是我对自我特别看重,我认真对待自己有过的每个想法、感受到的所有情绪,我必须不断地强化这种习惯才能让自己满足。我不断地咀嚼那些想法和情绪、反复咀嚼,直到它们完全成为我的一部分,而它们自身则失去了生命力和趣味。我需要一些全新的、独特的想法和情绪,只要它们对我来说还是陌生的,我便会为之惊叹,但我又无法忍受对它们尚未熟悉……如此循环往复。

对话《青春手记》责编缪伶超:

她在推翻、颠覆和重构的过程中成为了自己

Q:作为《青春手记》责编,这本书对你最大的触动是什么?

A:我在读这本书时最大的触动就是,真切清晰地感受到波伏瓦不是天生的,她不是生来就是我们后来熟悉的那个思想家波伏瓦。

《青春手记》是她18岁到22岁之间的私人记录,以日记为主,也有信件底稿、计划、总结、笔记摘抄等,相当全面地反映了她在那段人生关键时期的内心生活。

从一个有些懵懂甚至迷茫的资产阶级少女,到后来那个自由、独立的波伏瓦,这中间并不是那么一帆风顺、顺理成章,她犹疑过,退缩过,沮丧过,绝望过,每一步都可以说是惊心动魄。亲眼见证这样的“自我创造”是很难得的机会,让我近距离地见到了波伏瓦“成为”波伏瓦的整个过程。她颠覆过去、拒绝过去,然后再进行重新建构,波伏瓦就是在推翻、颠覆和重构的过程中成为了自己。

Q:在你看来,18-22岁的波伏瓦是一个什么样的人?

A:她热烈:“我为自己选择的立场是疯狂、敏锐和热情。”她勇敢:“成为一个与任何人都不同的人,这样的命运既美好又艰难。”她决绝:“我喜欢清晰,但我讨厌被贴上标签。”她不顾一切:“我赌上的可是我的全部!”她充满希望:“两手空空站在人生的入口,我突然奇迹般地发现了自我。”

但让我印象最深刻的是,她会经常重读以前的手记,还会跳脱出来,在过去的文字边上留下“旁批”,仿佛在看另一个人的经历,并加以评论和感叹。这个抽离的态度发展到最极端的时候,她甚至一人分饰两角,在手记里相互对话:第一个“我”提出一个观点,第二个“我”去质疑前者、挑战前者,就像左右手互搏,虽然是一场游戏,但也可以理解为她把自己的一部分变成他者去观察自己,并且刻意练习,直到这变成一种刻在骨子里的本能,把自己锻炼成一个可以不断反省自己、挖掘自己的人。就像波伏瓦的养女西尔维·勒邦所说:“但凡她要接受一条约定俗成的规则,都会首先尝试打破它;但凡她认为自己有理,都会思考与自己相反的观点。”这种从年轻时就培养起来的习惯也让她终身受益,尤其是在写作时,在分析社会现象时,她不会因循守旧,而是反复探索,不断推翻自己,直到越来越接近真理。

Q:介绍一下你都负责过哪些波伏瓦的作品?在这些作品中,《青春手记》的独特和不可替代之处是什么?

A:我参与过《第二性》《一个规矩女孩的回忆》《岁月的力量》《告别的仪式》《人都是要死的》等书的编辑工作。《青春手记》在波伏瓦的作品中地位很特殊,是她青春岁月的忠实记录。如果说《一个规矩女孩的回忆》是波伏瓦人到中年时对自己懵懂时期的回望,是建立在洞悉一切、知晓结局的基础上的话,那《青春手记》无疑更有一种即时性和现场感,是波伏瓦寻找自己、创造自己、确立自己的心路历程。可以这么说,我们面前不是一位写就了作品的作者,而是一部正在造就它作者的作品。

另外,波伏瓦的其他作品都是面向读者的,唯独《青春手记》是面向自己的,是与自己的对话,所以格外真实,弥足珍贵。《青春手记》呈现了她最丰富最隐秘的内心世界,在国内是首次出版,也为读者进一步走近波伏瓦、了解波伏瓦提供了重要的参考资料。

Q:你如何看待波伏瓦在当下时代的意义和地位?

A:波伏瓦不仅用《第二性》揭露了女性的实际处境,深刻影响了女性主义的进程,她还留下了卷帙浩繁的回忆录和日记。

每个人都有自己的回忆,回忆都是很私人的,为什么它会产生意义呢?因为在很大程度上波伏瓦对自己人生的梳理,已经溢出了她的个体,对其他人产生了启发和影响。她独特的人生经历构成了一个价值非凡的样本,后来者能从中汲取勇气,更清醒地面对自己的人生。

Q:如果按照现在流行的MBTI人格测试,你觉得波伏瓦应该是什么人格类型?

A:我猜她有可能是INFJ。

虽然她的朋友给她起外号叫“海狸”,因为她善于构筑,身边又朋友成群,她自己也很认可这个外号,但是她也会在《青春手记》里写:“孤独是人的本质,甚至是一个人经历的所有时刻的本质。”还有:“我突然疯狂地渴望恢复独自一人的状态。”这还挺典型的是I人需要独处充电的心声,所以她有E的一面,但总体来说更偏I一点吧。

另外,波伏瓦绝对是个J人!

她酷爱列计划,不管是日计划、阶段计划,还是年度计划,可以精确到小时,后期还会复盘总结,简直是个计划狂人。

缪伶超

上海译文出版社编辑

附例:

安排这一生活,并坚持下去。

八点起床——九点到中午,在房间做自己的工作。

两点到六点,认真学习——六点到八点,交谈、画画、阅读,不做无用的闲逛,我没有权利这么做。今年,必须保证所做的一切都是有用的。

九点到十一点,准备上课的内容,小圈子的活动——补上尚未完成的事。

十一点到十二点,写日记——特别是关于看的书和见的人,也可以关于一些事实。

三个被占了的上午,一个去听音乐会,两个要上课,需要用晚上的时间弥补。我知道上课时间之后,会再好好安排——十月份,重点放在自己的工作上。

必须完成的:巴吕兹布置的两份作业,写自己的书,完成学士学位的考试。

每两周读四到五本杂志,两本新出版的书——几乎不读小说,要是能读别的书,就不读休闲消遣的书。多读思想方面的书和国外的经典著作。那些标记为重要的书,每周日慢慢地重读几页。

边阅读边做卡片,我已经开始这么做,和思考、写作并行。对谈话做分析。从十月一日开始,认真工作。

我的书单已经列好了。少阅读。多写作。从现在开始到一月份,完成书的第一部分,到十一月份,完成巴吕兹布置的作业。