艺术不是远离生活的奢侈品,而是滋养心灵的必需品。在这个适合沉思的季节,让艺术展览成为我们提升自我、丰富内心的选择。

9月来临,暑热渐消,凉爽的秋风为我们带来了观展的好时节。在所有的文化活动中,艺术展览有着独特的地位,它不仅是视觉的享受,更是心灵的滋养。

艺术展为我们提供了与作品面对面交流的机会。站在原作前,我们能感受到画笔的轨迹、色彩的层次、艺术家的情感流露,这种体验是复制品无法替代的。在快节奏的日常生活中,艺术展为我们创造了一个暂停的空间,让我们得以静下心来,与美对话。

参观艺术展能够培养我们的审美能力。经常接触高质量的艺术作品,会不知不觉地提升我们对色彩、构图、形式的敏感度。这种审美素养不仅限于艺术领域,还会影响我们对日常生活、衣着搭配、家居环境的品味选择,让生活变得更加雅致。

艺术展也是拓展视野的窗口。通过不同时代、不同地域、不同风格的作品,我们能够了解各种文化背景和思想观念。这种跨越时空的对话,能够打破我们的思维定式,学会以多元视角看待世界。在全球化时代,这种开阔的视野显得尤为珍贵。

研究表明,定期参观艺术展能够减轻压力,提升心理健康水平。沉浸在艺术世界中,能够让人暂时忘却日常烦恼,获得内心的平静与愉悦。艺术作品中蕴含的情感表达,也能引发观者的共鸣,起到情绪疏导的作用。

艺术展还提供了社交的新场景。与志同道合的朋友一起观展,交流对作品的感受和理解,不仅能够增进友谊,还能在讨论中碰撞出新的思想火花。甚至独自观展也能遇到有趣的人,展开有意义的对话。

在这个秋天,选择一两个高质量的艺术展览,给自己一个与艺术相处的下午。不需要专业的艺术背景,只要带着开放的心态和好奇的眼睛,就能从中获得丰富的体验和收获。

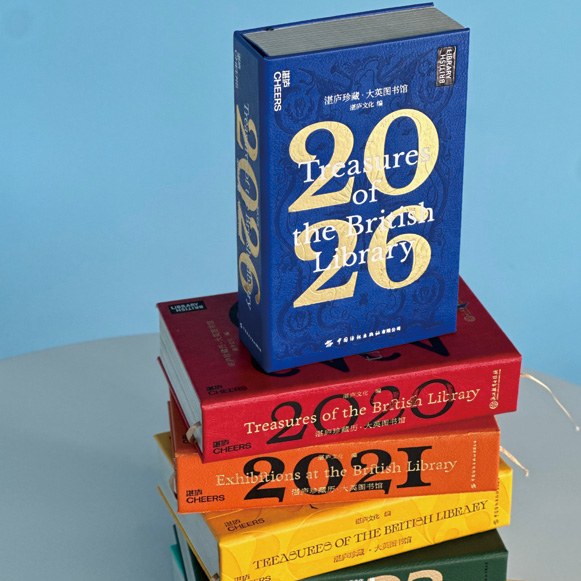

一千零一页

来自琉森的漫画艺术

图片与资料提供 清华大学艺术博物馆

2025年是中国与瑞士建交75周年。值此重要时刻,清华大学艺术博物馆联合瑞士琉森漫画节及瑞士驻华大使馆,共同举办“一千零一页:来自琉森的漫画艺术”展览,为观众呈现一场跨越国界的视觉盛宴。展览通过20位艺术家近200件精选作品,展现出一个丰富多彩的漫画世界,以文化艺术的方式,纪念并深化两国之间长期友好、持续发展的双边关系。本次展览通过当代瑞士漫画的呈现,展示了琉森漫画家对“勇气”“角色”“历史与记忆”“梦想与超现实”“社会”等人类共通议题的艺术回应,这些作品不仅具有鲜明的瑞士文化特征,也能够引发中国观众的共鸣与思考。漫画,不只是年轻人的语言,它属于所有对图像与思想敏感的人。我们希望观众通过此次展览,能够感受到漫画艺术的丰富层次与精神厚度。正如“一千零一页”这个寓意深远的标题所指,它象征着尚未写完的故事,也寓意着中瑞文化交流的新篇章即将展开。

文 策展人马萧

清华大学艺术博物馆携手瑞士琉森漫画节与瑞士驻华大使馆,为观众呈现一场跨越国界的视觉盛宴。展览通过二十位艺术家近二百件精选作品,展现出一个丰富多彩的漫画世界。起源于1992年的琉森漫画节,如今已是欧洲最具影响力的艺术盛事之一。每年春季,这座阿尔卑斯山麓的古城会化身漫画乐园,三十余场专业展览与街头艺术装置将城市变成流动的创意空间。从美术馆到旧泳池,从画廊到社区广场,漫画举目皆是,充满了整个城市。节日期间,还有各种研讨会、讲座和比赛,获得了艺术家、批评家、爱好者和公众的广泛参与。

在中国的语境中,漫画是指以简练的笔法,夸张、比喻、象征等表现手法,直接表露事物本质的绘画,尤以讽刺与幽默见长。琉森漫画节上的作品,既有我们熟悉的元素,也显示出对以上概念的扩展。通过包含了美术、动画、雕塑和声音等内容的跨学科实践,漫画成为许多艺术家探索当代叙事和视觉形式的重要媒介,他们将水墨技法融入超现实叙事,用三维建模重构经典童话,开发出可交互的电子漫画书,与广泛的科学、人文及社会紧密相连。本次展览,艺术家们在“勇气”“角色”“历史与记忆”“梦想与超现实”和“社会”五个单元中,通过作品回顾成长经历,思考自身的境遇,钩沉历史记忆,回应社会议题,实现梦想跨越。有的艺术家将富有表现力的线条与丰富的细节相结合,创造了一种沉浸式和氛围化的视觉体验;有的艺术家从旅行中汲取灵感,捕捉到访城镇的独特故事和文化差异;有的艺术家为日常物品赋予新的含义,展现了时间对人们潜意识的影响,塑造出一个平行空间。漫画不仅是讲故事的媒介,更是观察世界的棱镜。

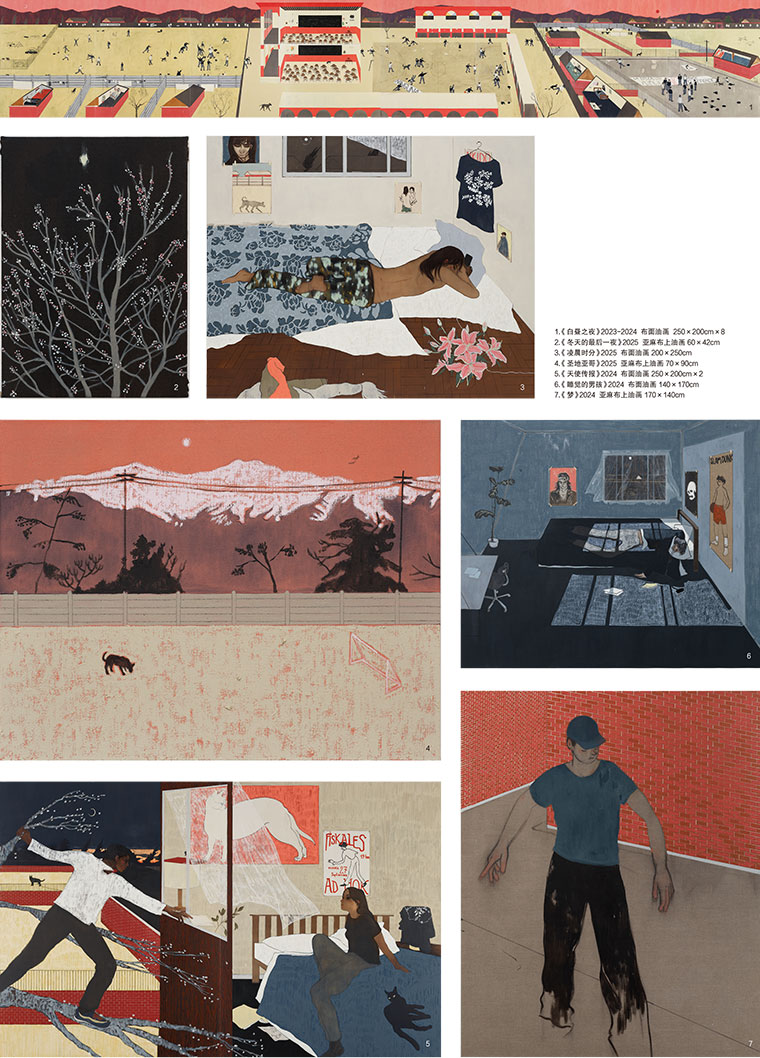

弗朗西斯科·罗德里格斯个展

天陲星

图片与资料提供 艺术家和空白空间

弗朗西斯科·罗德里格斯(Francisco Rodríguez)于空白空间的第二次个展“天陲星”(Distant Star)于2025年8月30日开幕并持续至10月11日。

当星光刺破夜幕抵达瞳孔,它的源头其实早已在亿万年前寂灭。这一浪漫而又残酷的时空错位,正是智利艺术家罗德里格斯于此次个展“天陲星”中试图言说的终极隐喻。如果说在“城市与狗”中,野狗的暴吠撕裂着青春的悸动与燥热的白昼,那么在“天陲星”里,画家则将画布浸入潮湿而寂静的夜色,书写一场关于记忆、移民身份与离散的脆弱诗篇。

在伦敦画室与圣地亚哥旧居的时空裂隙间,罗德里格斯以二十余幅全新绘画构建一个连接智利与伦敦、过去与未来的私密宇宙,邀请观众潜入由星光、房间与情感痕迹编织的魔幻现实主义叙事中。绘画在此成为一座桥梁,让观者得以穿行于记忆的裂隙:智利故土的温度与伦敦令人视线模糊的冷雾在画布上交叠,卧室的私密空间漫溢成广袤的南美荒原,而树丛的廓影在夕阳或月光的映照下甚至比肩山峦的巍峨。

暮色庭院里拉长的鬼魅身影、台灯光晕中的青春期胴体、悬于窗棂上如钩的残月,生理与心理的记忆在画面中开始慢慢结痂。当少年蜷缩于贴满海报的卧室床沿,床单上的褶皱仿佛是安第斯山脉产生的回响;而黑犬则膨胀至不真实的比例,其金色瞳孔闪耀出令人眩晕却也骇人的光芒。这些刻意叛乱的尺度,似是那些挥之不去的移民经验的视觉转译:故土的风景褪色为朦胧的印象,而记忆本身在炭笔与油彩的撕扯中显露出它的虚构本质。

此外,罗德里格斯在此次的画作中,试图摒弃传统油画的处理方式,尝试将素描的即时感与手稿能量注入大幅的画面中。炭笔的线条如记忆的骨架般穿梭于不同的油彩层面之间,未完成的笔触与即兴留白形成时间的皱层。艺术家将素描本与画布同构,画面中突兀的尺度异变因这种“草图性”而获得逻辑自洽,仿佛记忆本身因时间的拉扯而扭曲变形。观者需以想象力完成“绘画的最后一笔”,在碎片化的符号间拼凑出跨越大陆的故事线。

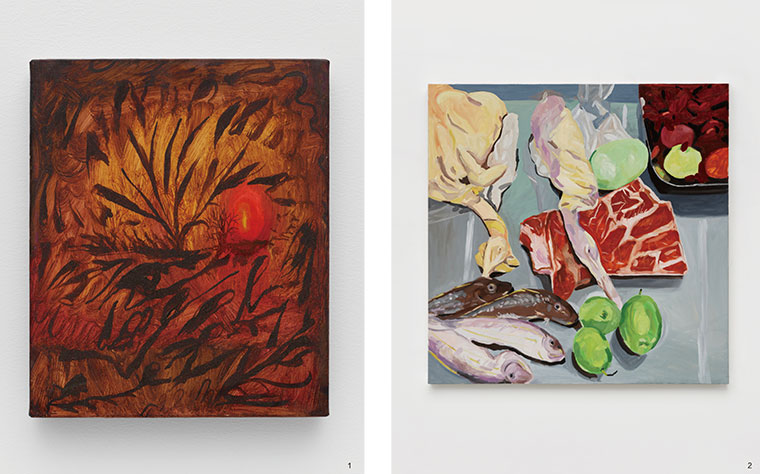

群展《绘画的维度》

图片与资料提供 里森画廊

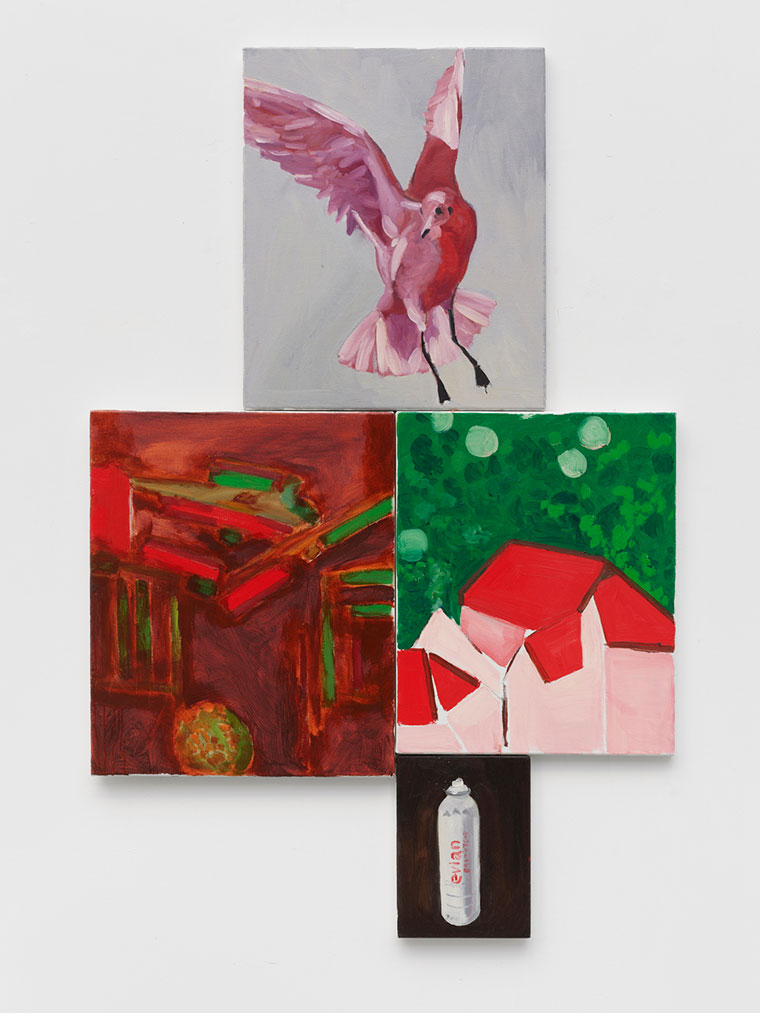

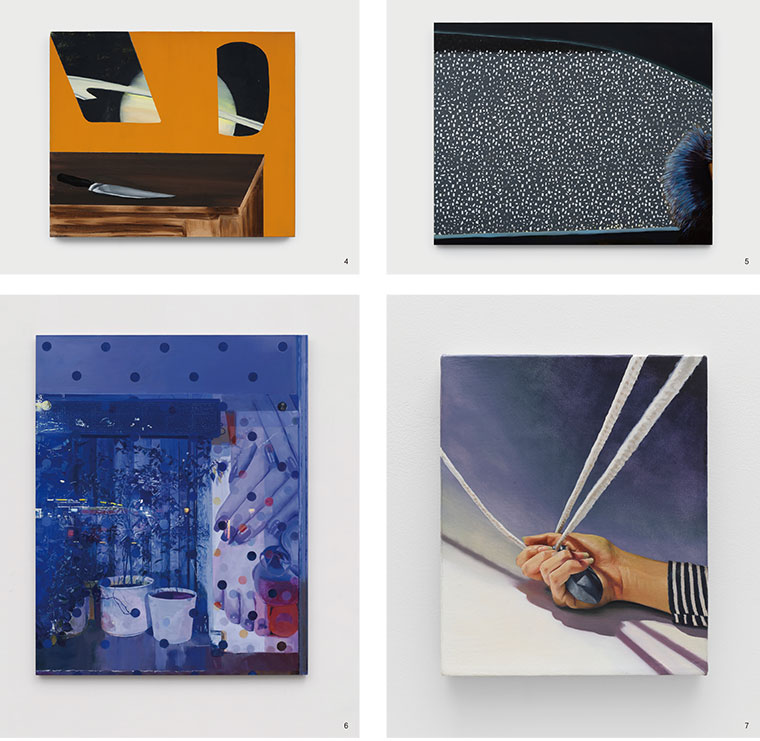

9月6日至10月25日,里森画廊上海空间呈现三位具象艺术家的群展,包括德克斯特·达尔伍德(Dexter Dalwood)、范·海诺斯(Van Hanos)和赵刚,他们的创作穿梭于超写实主义、抽象表现和想象的现实之间,解构并拓宽了时间的概念。通过模糊空间和超现实的并置手法,每位艺术家都构建出可供观者沉浸和穿越其中的客体世界,使得二维图像承载了三维空间与虚拟维度的能力。

展览外文标题“Depictura”源自文艺复兴时期著名意大利建筑家、作家、哲学家、人文主义者莱昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂(Leon Battista Alberti)于1450年出版的关于绘画线条和透视法的经典论著《论绘画》(De Pictura/On Painting)。“描绘”意味着以绘画或记录的方式呈现观者所见之物,是一种观察与吸纳信息的行为。本次群展探讨平面和纵深两极之间发生的变化——正如中世纪和文艺复兴之间的过渡时期那般,并探索介于二维与三维之间的可能性,体现三位艺术家各不相同的表达手法。

展出的作品既呈现了可见或可辨识的现实元素,同时又将这些物理和绘画层面的感知与各种产生“干扰”效果的元素相结合,例如象征性的意象、新颖的笔触或图像拼接。三位艺术家都体现或承袭了西方艺术史核心的体系原则——采用了如风景画、静物画和历史绘画的传统,更通过打破这些既定的分类,开拓出融汇文学性、电影感和个人表达的全新实验场域。

德克斯特·达尔伍德的实践不仅从历史与传承的角度审视绘画这一经典媒介,他更通过创作证明了绘画作为一种表达人类经验的方式,在当代生活中始终保有经久不衰的意义。两件创作于2018年的作品回溯了后印象派绘画的风格,通过描绘自然景观营造一片沉思和独处的空间。它们都将观者置于车厢内,无论是透过《倾盆大雨》(Hard)中被雨水敲打的挡风玻璃,还是《光》(Lux)中一瞥漫天飞雪的后座车窗,向车外投射的视线于自然现象中折射、失焦。而《2059(刀)》(2059(knife),2021)则援引著名法国画家让·西蒙·夏尔丹(Jean Siméon Chardin)的《The House of Cards》(1737),达尔伍德在创作时刻意采用与后者尺幅相同的画布,并将一把普通的小刀,与明亮且充满未来感的银河、行星并置,跨时空探讨静物画的体裁及反思绘画媒介在当下的角色。

范·海诺斯的创作风格不拘一格,从超写实肖像到抽象,其作品在所构建的绘画世界与所栖身的物理现实之间,触发了一场不息的辩证对话。大型绘画《救护车》(2023)刻画了被车灯照亮的窗户玻璃反射出车辆后方的图像;海诺斯在此之上添加了一层仿如滤镜的彩色点阵网格,覆绘的技法体现了艺术家对视觉文化中意义建构及感知世界途径的持续探索。小规模作品《凯拉的手》(2017)则通过造型手部特写与非写实背景空间的鲜明反差,突出现实与抽象之间微妙的相互作用。人物面部的缺失引导观众思考个别身体部位的再现在心理和象征层面的共鸣,这一手法令人联想到来自超现实主义摄影与二十世纪照相写实主义的作品。

赵刚关注个人身份的流动性、文化差异带来的冲击以及断裂历史事件的关联。《鸡鸭鱼肉》(2023)中放大尺度的食材折射了艺术家的观点——他把“肉”视为一种另类的肖像,个体身份在欲望、权力,和东西方价值观的交织中被“吞噬”与重构。同时展出的两组来自《永恒的城市》(2025)系列的作品将赵刚自身的丰富生命历程与青岛的发展变迁作对照。1978年,艺术家首次造访这座海滨城市;40余年内数次旧地重游,这些画作仿佛是一连串自我对话,在追忆历经变化的际遇与身份中寻找人生的坐标。这两组作品分别都由四件小型绘画拼接而成,剪接的蒙太奇式记忆拼图也如同社交媒体帖子的排列格式,为观众诠释组合画作间的叙事提供了空间。

4.德克斯特·达尔伍德《2059 (刀)》2021 帆布、油彩,60×72 cm© 德克斯特·达尔伍德 图片由里森画廊提供;5.德克斯特·达尔伍德《光》2018 帆布、油彩、丙烯,182×228 cm © 德克斯特·达尔伍德 图片由里森画廊提供;6.范·海诺斯《救护车》2023 亚麻布、油彩,190.5×152.5×4 cm © 范·海诺斯 图片由里森画廊提供;7.范·海诺斯《凯拉的手》2017 亚麻布、油彩,31.1×25.7×2.2 cm © 范·海诺斯 图片由里森画廊提供