编辑 康荦 文 康荦 王雅静 资料提供 各图书出版社 设计 崔洪洋

2025年7月27日,北京,三联韬奋书店三里屯分店内,不少市民在此度过悠闲时光。持续高温下,书店成为市民夏日避暑、“充电”的好去处。

夏日炎炎,骄阳似火,蝉鸣如沸,世界仿佛被裹进一层浓稠的闷热里。窗外的世界喧嚣浮躁,空调低鸣,手机屏幕闪烁不息,仿佛无声催促着人们投身于这永不停歇的喧嚣漩涡。然而,正是在这酷暑与纷扰之中,静心捧起一本书,或许才是我们最珍贵,也最易被忽略的精神喘息,犹如在炎夏中寻得一处清凉树荫。

现代社会,我们被裹挟在信息的洪流之中。在信息爆炸的时代,阅读如同一道无形的堤坝,暂时隔开外界喧嚣的海浪,让人得以潜入静谧深水,找回内心清晰的声音。每一次专注的阅读,都是对浮躁心绪的温柔抵抗。

阅读更深层的馈赠,在于提供一面澄澈的镜子,映照出我们自身认知的边界。每一本好书,都凝结着他人对世界深邃的洞察、对人性幽微的探析。沉浸其间,我们得以暂时摆脱个人视角的局限,借他人之眼观察世界,以他人之心感知冷暖。这种超越自我的体验,是打破认知牢笼的钥匙,让我们在理解异质思想的同时,也悄然拓展了自身的生命疆域与精神格局。阅读如同无声的对话,让我们在沉默中学会理解世界的参差多态,并最终找到安顿自己的位置。

无论窗外夏日多么灼热,市声如何鼎沸,留一点时间给阅读吧。它无需华丽排场,只需一盏灯,一颗静下来的心。阅读不能直接降温暑热,却能为心灵辟出一片清凉绿洲,让我们在喧嚣洪流中站稳脚跟,重获澄明与定力,最终在纷繁复杂的世界里,寻得那属于自己的一方安稳与从容。

林徽因英文书信首次系统整理出版

披露诸多珍贵历史信息

资料提供 人民文学出版社

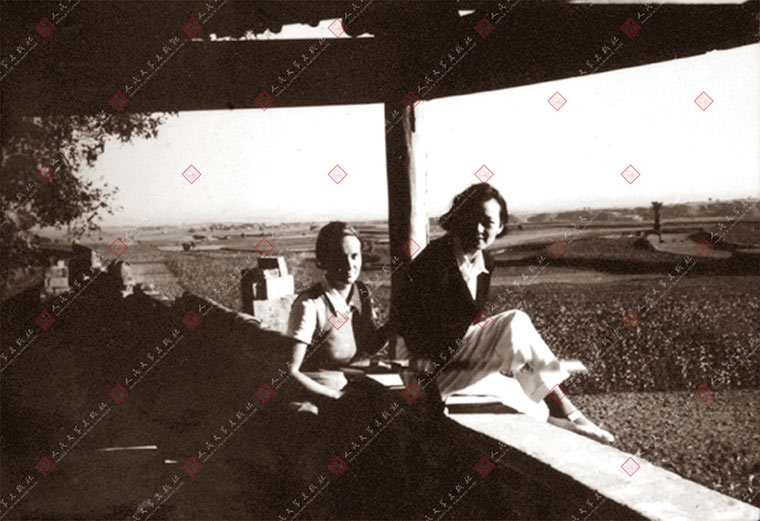

一九三四年八月,林徽因与费慰梅(中)、费正清(左侧村民身后)在山西考察。

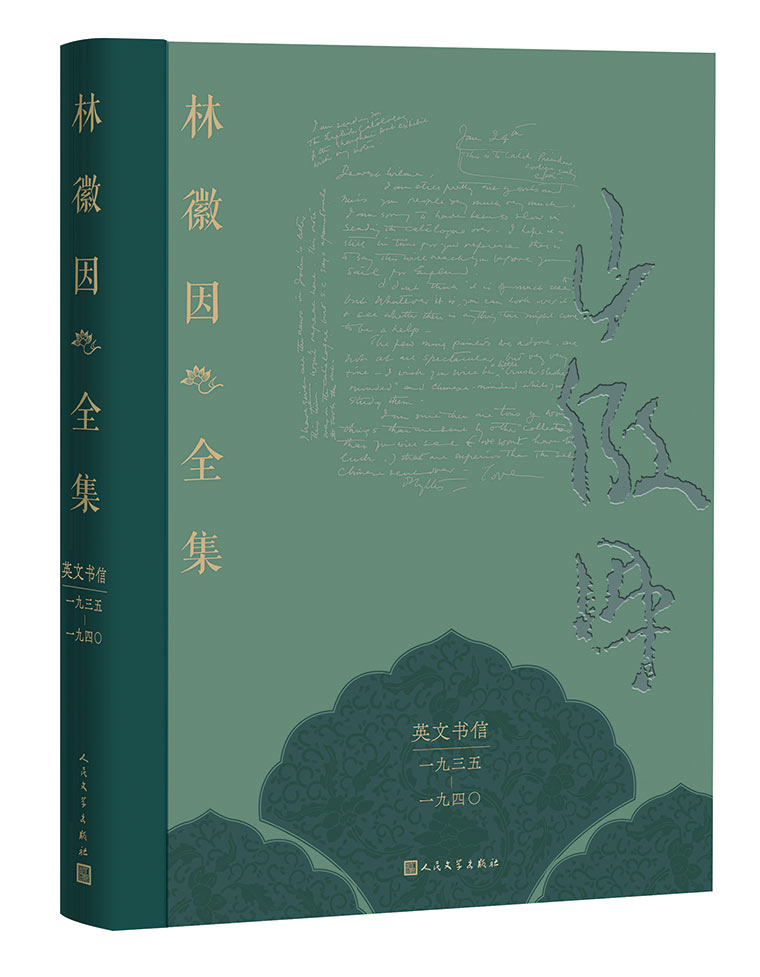

近日,林徽因写于1935年至1940年的大批英文书信由人民文学出版社出版,该部分书信由林徽因外孙女、梁再冰之女于葵编注,以中英文对照的形式,收录于《林徽因全集·英文书信卷(一九三五—一九四〇)》之中。

一九三四年八月,林徽因与费慰梅(右二)、费正清(右三)徒步穿越雀鼠谷。

这批珍贵的书信绝大多数从未发表。主体部分是林徽因写给自己的美国好友费慰梅、费正清的,也有同时期林徽因致宾夕法尼亚大学美术系主任科伊尔的书信,并包括作为附录呈现给读者的梁思成致费正清、费慰梅书信,以及科伊尔致林徽因等人的书信。

这批书信所蕴含的信息量巨大,详细记录了中年林徽因的人际交往、家庭关系、思想观念、家国情怀;也从知识分子的视角,展现了山河破碎之际国家的政治、民生状况,对研究林徽因、梁思成生平及中国近现代思想史具有重要价值。

唯一系统保存下来的林徽因手稿

一九三四年八月,林徽因与费慰梅(左)在山西考察。

由于复杂的历史原因,绝大多数林徽因手稿没能保存下来。无论是文学(诗歌、散文、小说)领域还是建筑领域,林徽因代表作的手稿几乎都没有幸存。此外,林徽因写给亲朋好友的大量书信(包括写给梁思成、徐志摩等人的书信)以及亲友们写给他们的书信也损失殆尽。目前存世的少量林徽因中文手稿,大都是劫后余生,但遗憾的是,这些手稿十分零散,不成系统。

值得庆幸的是,林徽因写给好友费慰梅、费正清的书信手稿,在费慰梅的悉心整理下,一直保存到今天。它们与梁思成、金岳霖写给费慰梅、费正清的书信以及两费写给梁思成、林徽因、金岳霖的部分书信底稿收藏在一起,这是唯一有目的、成体系保存下来的林徽因手稿。

十三年通信记录首度完整面世,披露大量历史细节

在费正清、费慰梅保存的中国友人档案中,林徽因、梁思成、金岳霖写给他们的书信是一个重要板块,多达数百封;这其中,林徽因写给两费的书信又占主要部分。这批书信的通信时间起自1935年春,终至1948年冬,时间跨度长达十三年之久。此次,人民文学出版社在《林徽因全集·英文书信卷(一九三五—一九四〇)》中正式发表了林徽因1935年至1940年间致费正清、费慰梅的书信,不久也将出版林徽因1941年至1948年间致费正清、费慰梅的书信,将十三年间的通信记录完整呈现给广大读者和研究者。

从这些书信中,我们可以看到林徽因、梁思成与费正清、费慰梅以及许多中国友人的交往细节,了解林徽因的家庭状况、成长经历,感知林徽因的渊博学识和广泛趣味,理解林徽因对待友情、爱情、历史、现实的态度,体味林徽因深刻的民族情感和家国情怀。与此同时,以林徽因的个人视角,从一个侧面向读者呈现了她所处的时代的社会面貌、重大事件以及知识分子的生存与思想状况,具有不可估量的多重价值。

中英文对照,忠实呈现书信原貌

一九三五年,林徽因与梁思成、梁再冰、金岳霖、费慰梅等摄于天坛。

这批珍贵的书信,大多数是写信人用钢笔写在信纸上,少部分用打字机打印,写信人签名。夹杂在信中的,还有少数林徽因未曾发表的诗作,有的还是用毛笔楷书的。鉴于这批书信基本系手写英文,出版社在誊录之后,又对原稿中存在疏漏的个别字词、表达进行了订正。全书采用英文原文和中文译文对照的方式,以便读者在阅读的同时,能更加准确地把握林徽因原汁原味的英文表达。

此外,还有一批林徽因与费慰梅、费正清等人的珍贵照片及书信手迹一并刊载,大多数从未发表。通过这些形象的材料,读者可以生动、真切地感受到那一代知识分子的卓越风采。

人民文学出版社推出的《林徽因全集》分为诗歌、散文、小说卷,戏剧、翻译、日记、中文书信卷,英文书信卷和建筑、美术卷,其中英文书信卷,建筑、美术卷根据写作时间和内容,又在卷中分册,大量内容系首次面世。这也是世上唯一一部严格意义上的林徽因著述全集。目前,除林徽因1941年至1948年的英文书信外,其他卷册已经先后出版。

金句:

《林徽因全集·英文书信卷》

(一九三五—一九四〇)

作者:林徽因

出版:人民文学出版社

不知我们还能否再见到本应属于我们的晴朗干爽的阳光。我明白自己生性忧郁、言语悲观,可我不知道该怎样克制。我不止一次觉得自己分裂成了无数碎片,似乎再也无法组成有血有肉的自己。

我是否有些多愁善感,当听到一首熟悉的乐曲时,我的内心会深深触动。当我还是个小姑娘的时候,在横跨印度洋回家的船上也曾听到这段旋律。好像那月光,热带翩翩的舞蹈、海风,一起涌进了我的心灵;而那一小片所谓的青春,像一首歌中轻快而短暂的一瞬,幻影般袭上心头,半是悲伤,半是闪烁,让人百感交集,怅然若失。

今天上午我见到了两件极其美好的事。其一,我透过薄如蝉翼的雪白纱帘望向院子里的背阴处,一片淡淡的蓝色和银灰色——美得像在超乎现实的梦中;其二,与此形成对照,一缕阳光透过高大的窗户斜斜地洒在一盘水果上,盘中的苹果和梨子闪烁着微光——水果旁是一只普通的茶杯和茶碟,还有一瓶水,这样一幅现代艺术杰作就在我睁开眼睛的瞬间不经意地映入眼帘——我为之欢欣雀跃,仔细打量着这缕阳光,意识到自己仍身在真切可感的现实世界。

人生真是奇怪。能得到一两个知己在生命中似乎如此重要和意义非凡。你们两人走进了我们的人生,就是这样。

你要知道,我“感情复杂的一面”是不好的;这是人可恶的本性,而单纯率真才是应该被提倡的高尚品格。

一直以来,朝阳门外在我眼中不过意味着日本人和他们的攻击目标,而如今我能看到乡间的小路、广袤的原野、冬日的景色、散落的银色枯枝、寂静的小庙,以及若隐若现的小桥,大步跨过时心中会荡起浪漫的豪迈……我可以永不停歇地这样想象下去,在我难过时,我总会回顾往昔——当然,这种行为很傻,我必须更加努力地工作,而不是终日沉湎于那些珍贵的记忆而伤春悲秋。

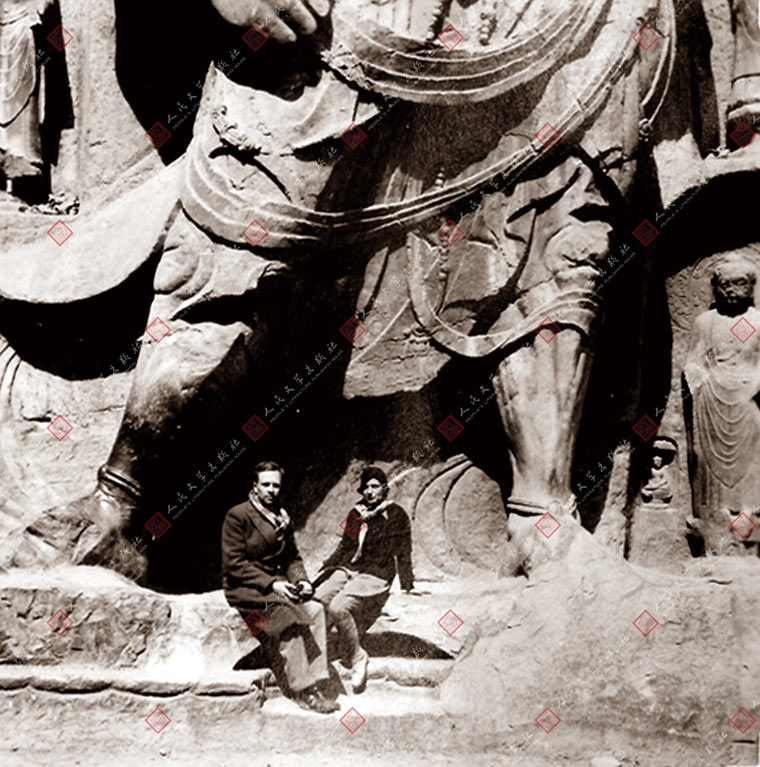

此刻我背对着左侧一列佛像,面对着另一侧巧夺天工的整座开山佛龛。我的思绪随着脚下的伊河潺潺流动,落日余晖在人与佛间穿梭闪烁,报春花和三叶草伴着风弥漫着初夏的草香,仿佛有一种神奇的力量引我坠入神秘的静潭,说它是宗教,但(那美)却比任何宗教都更有魅力和浪漫。

——一九三六年五月二十九日,林徽因致费慰梅、费正清信

一九三四年秋,费正清、费慰梅在河南洛阳龙门石窟奉先寺大卢舍那像龛北侧金刚像下。

《北鸢》十周年珍藏版

被誉为“民国版《红楼梦》”

《北鸢》简体版于2016年首次出版,今年恰逢十周年之际,读客文化重磅推出《北鸢》十周年珍藏版。当被问到十年后回望《北鸢》的感受,葛亮表示自己有一种犹望故人的感觉。“这种感觉是非常美好的,我会感受到那个节点上的自己。有时候这种回望也给你一个机会和空间,去重新认知自己。”

《北鸢》历时七年成书,葛亮以绝美工笔细致描绘上百位民国人物,生动勾勒出一部荡气回肠的时代浮沉录,写尽文人、名伶、匠人、政客、军阀、寓公、商贾等上百人的命运传奇,被誉为“民国版《红楼梦》”。

其文笔古典雅致,在当代华语文学中极其少见,被莫言盛赞:“葛亮有意识地在传承中国小说的传统、语言的力度与分寸的拿捏。他笔下的人物,即使在艰难的时世,那种仁义的理念没有泯灭。中华传统文化中最灿烂的一部分,在这些人物身上得到了重现。”

《直面临终时刻》

一部叩问生死尊严、推动社会共融的人文启示录

死亡,是生命必然的归宿,却也是现代社会最讳莫如深的议题之一。当现代医疗技术执着于延长生命长度时,如何守护生命末期的质量与尊严?由中国人民大学吴玉章高级讲席教授陆杰华与青年学者戚政烨合著的《直面临终时刻:医院安宁疗护中的妥协与调和》,于2025年7月由世纪文景出版。这部扎根中国本土医院田野调查的社会学力作,以冷静而饱含温度的笔触,深入中国医院安宁疗护实践的肌理,首次系统揭示了在制度不完善、文化张力与现实困境交织下,“临终尊严”所呈现的复杂“折中”状态。它不仅是学术研究的重要突破,更是一部引发全社会对生命终末期关怀深度思考的人文启示录。在装帧设计方面,世纪文景力邀知名设计工作室“一千遍”操刀,秉承“温和的邀请”理念,避免沉闷或过度煽情,以符合书稿气质的庄重与温度,邀请读者走进这个关于生命终点的必要对话。

《文化的故事:从岩画艺术到韩国流行音乐》

用文化定义过去,用过去再次启迪未来

数千年来,我们一直在寻找并试图将存在的意义与价值传给后世——不仅仅是“如何”生存的技巧,更是“为何”存在的原因。这些问题的答案,深藏于艺术、建筑与文学之中,需要跨越时空,在不同文化间寻找共鸣。

在本书中,我们将穿越文化史上的璀璨时刻,见证人类在拓展生存空间和发现自我时的巨大成就:从古埃及王后的失落之城,到玄奘穿越西域的求索之路;从庞贝古城出土的神秘南亚女神像,到留在月球上的时间胶囊……每一个故事都凝聚着文化创新、冲突、遗忘与重生中的智慧结晶,涵括古今,扣人心弦。

马丁·普克纳的这部作品,是记录文明发展重大时刻的档案,更是我们人类作为创造性物种留给未来的指南。这是文化的故事,更是每个人的故事。