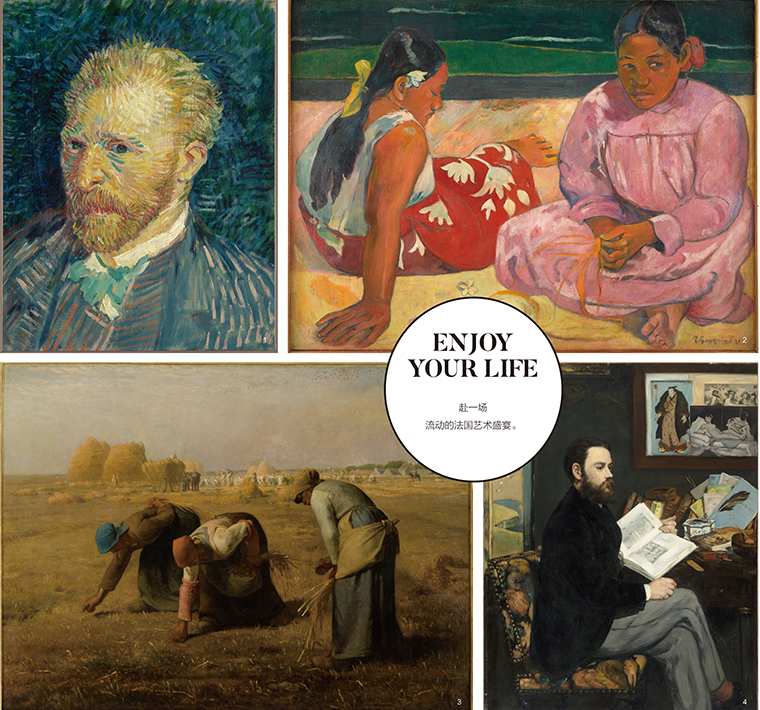

1.文森特·梵高《自画像》1887,布面油画©photo:Musée d'Orsay,Dist.RMN-Grand Palais/Patrice Schmidt;2.保罗·高更《塔希提的女人》,又名《沙滩上》1891,布面油画©photo:Musée d'Orsay,Dist.RMN-Grand Palais/Patrice Schmidt;3.让-弗朗索瓦·米勒《拾穗者》1857,布面油画©photo:Musée d'Orsay,Dist.RMN-Grand Palais/Patrice Schmidt;4.爱德华·马奈《埃米尔·左拉》1868,布面油画©photo:GrandPalaisRmn(Musée d'Orsay)/Patrice Schmidt

近期,浦东美术馆隆重呈献年度重磅国际大展“缔造现代:来自巴黎奥赛博物馆的艺术瑰宝”,集中展出逾百件19世纪40年代至20世纪初最具代表性的法国艺术杰作,这些殿堂级真迹佳作构成一幅跨越时空、激荡思想的全景式恢弘艺术长卷。

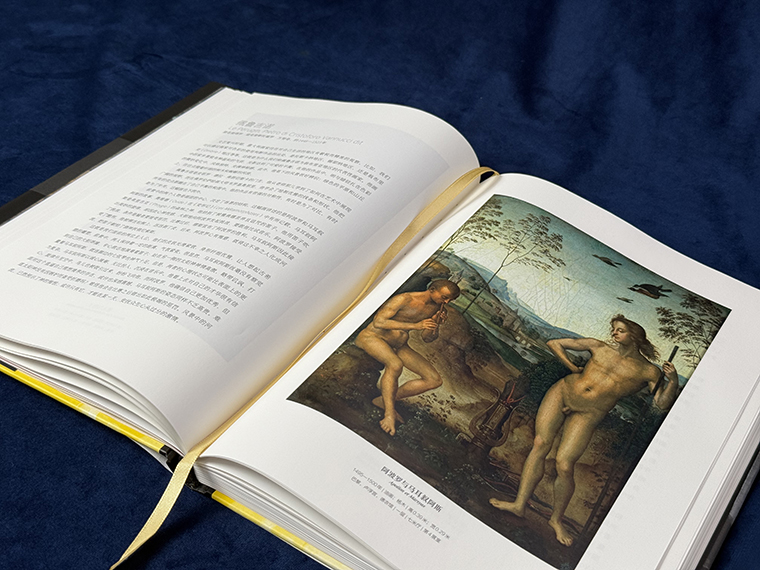

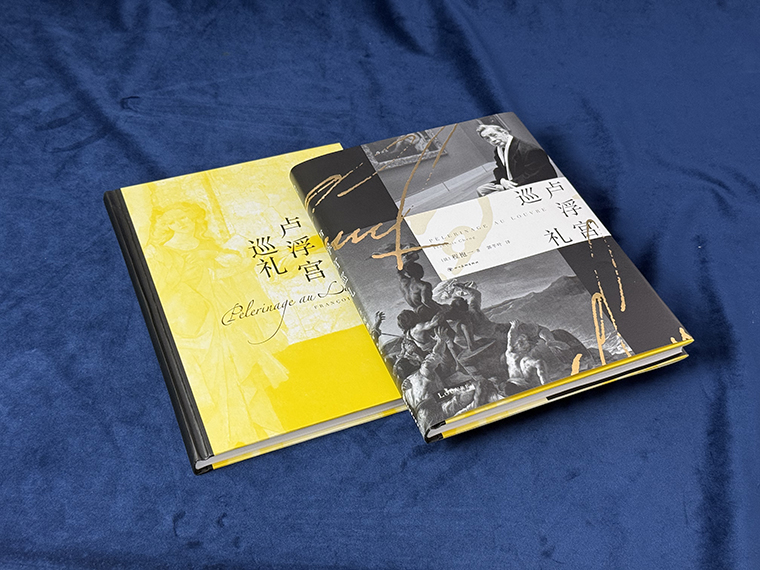

同时,在法国著名华裔学者、作家程抱一的评论集《卢浮宫巡礼》中,囊括了七十余幅卢浮宫馆藏绘画,他将艺术史家的分析求索和文学家的徘徊抒情融合在一起,让读者对西方伟大艺术品进行深入的认知,收获如诗般的美的享受。

走进巴黎奥赛博物馆的艺术瑰宝

从古典走向现代

资料提供 法国文化

不出国门,近距离观摩梵高、莫奈、米勒、塞尚、高更、马奈、德加、雷诺阿、库尔贝和修拉等艺术巨擘的作品,如今已经实现。近期,浦东美术馆隆重呈献年度重磅国际大展“缔造现代:来自巴黎奥赛博物馆的艺术瑰宝”(Paths to Modernity:Masterpieces from the Musée d’Orsay,Paris)。这次展览是奥赛博物馆有史以来在华规模最大的展览,集中展出其核心馆藏精华,以开创现代艺术语言的殿堂级真迹佳作,共同书写从古典走向现代的先锋精神与艺术变革。

作为2025年“中法文化之春”的精彩项目,“缔造现代”展览荟萃逾百件19世纪40年代至20世纪初最具代表性的法国艺术杰作,涵盖从学院派、现实主义、自然主义,到印象派、新印象派、后印象派、纳比派等奥赛馆藏中几乎所有重要艺术流派,构成一幅跨越时空、激荡思想的全景式恢弘艺术长卷。

奥赛博物馆作为全球观众心中的“艺术朝圣地”,从欧洲本土到世界各地,从艺术初学者到专业藏家,无不以亲访奥赛为至高梦想。展览“缔造现代:来自巴黎奥赛博物馆的艺术瑰宝”共分五大单元,以学院派为起点,继而呈现现实主义与自然主义对社会现实与日常生活的深刻介入,循序展开印象派对视觉感知的实验,新印象派的色彩秩序,后印象派对情感、象征和结构的探索,以及游走于私密体验与装饰美学之间的纳比派。展览几乎囊括奥赛馆藏中所有重要艺术流派,所涵盖的时间跨度与艺术面貌之广,在国内外同类展览中均属罕见。

展览以绘画为核心,辅以雕塑作品同步呈现,引导观众从历史维度回顾1848年至1914年间多种艺术思想与背景的并行演进与交错互动。多种风格与理念在这一时期交汇激荡,流派之间彼此借鉴、相互成就,共同推动艺术语言与视觉观念持续革新,构建出一个多元并存、交错发展的创作格局。莫奈、塞尚、高更、梵高等划时代的艺术巨匠正是在这一历史语境中,不断重塑绘画语言,拓展艺术的思想张力与感知维度,全面展现了法国艺术在世纪转折中焕发出的崭新姿态,迈向具有全球意义的现代性表达。

本次展览由著名艺术史学家、奥赛博物馆主席学术顾问斯特凡纳·盖冈(Stéphane Guégan)担任策展人,策展亮点在于打破杰作孤立陈列的传统,将具有相似艺术特征或题材的绘画与雕塑作品并置呈现。展陈设计由法国知名设计师塞西尔·德戈(Cécile Degos)倾力打造,以奥赛博物馆标志性建筑内景为灵感,并巧妙结合浦东美术馆的空间结构,营造沉浸式观展体验,让人仿佛置身巴黎奥赛馆内——熟悉的光影与曲线,在浦江之畔再度呈现。为还原奥赛博物馆的独特氛围,展览还在公共区域饰以奥赛标志性大钟,观众可于此拍照打卡,在展厅之外延续沉浸感。

百余件代表性大师真迹

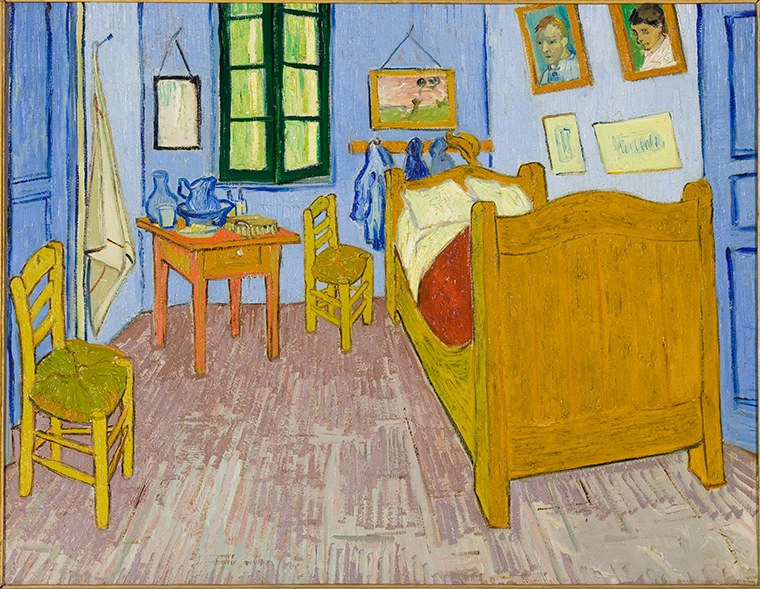

作为展览的核心亮点之一,后印象派大师文森特·梵高的《梵高在阿尔勒的卧室》与《自画像》集中展现了其强烈的情感表达、大胆的色彩运用与充满活力的笔触。《梵高在阿尔勒的卧室》描绘其在南法生活中的私密空间,以富有张力的构图与克制的色调传达对“绝对的停息”的渴望;《自画像》则以炽烈有力的肌理与雕塑般的质感揭示了艺术家的内心情感状态。

现实主义巨匠让-弗朗索瓦·米勒的《拾穗者》被广泛收录于艺术类出版物,在艺术史中具有非凡地位。米勒将普通人物与日常情景引入艺术的至高境界,凝视社会底层劳动者的真实处境。三位农妇在麦田中弯腰拾取麦穗的画面背后,蕴含着当时城乡结构与阶级关系下的隐秘张力。

后印象派中最激进、最具冒险精神的艺术家之一,保罗·高更的《塔希提的女人》(又名《沙滩上》)创作于其前往塔希提岛初期,体现其主动决裂现代工业社会、寻求非西方艺术灵感的创作转向,建立起一种远离自然主义的视觉语言。

印象派之父爱德华·马奈在作品中敏锐捕捉现代都市人的身份与精神状态。从《埃米尔·左拉》到《女人与扇子》,他既描绘时代面孔,也融合日式风格与自由女性形象,为“现代生活”注入视觉新义。与此同时,“新绘画”探索者埃德加·德加则以《佩列蒂埃街歌剧院的舞蹈教室》《在咖啡馆》等作品为代表,借助细致入微的动态构图与结构化的视角,探索都市流动中的姿态与心理空间。

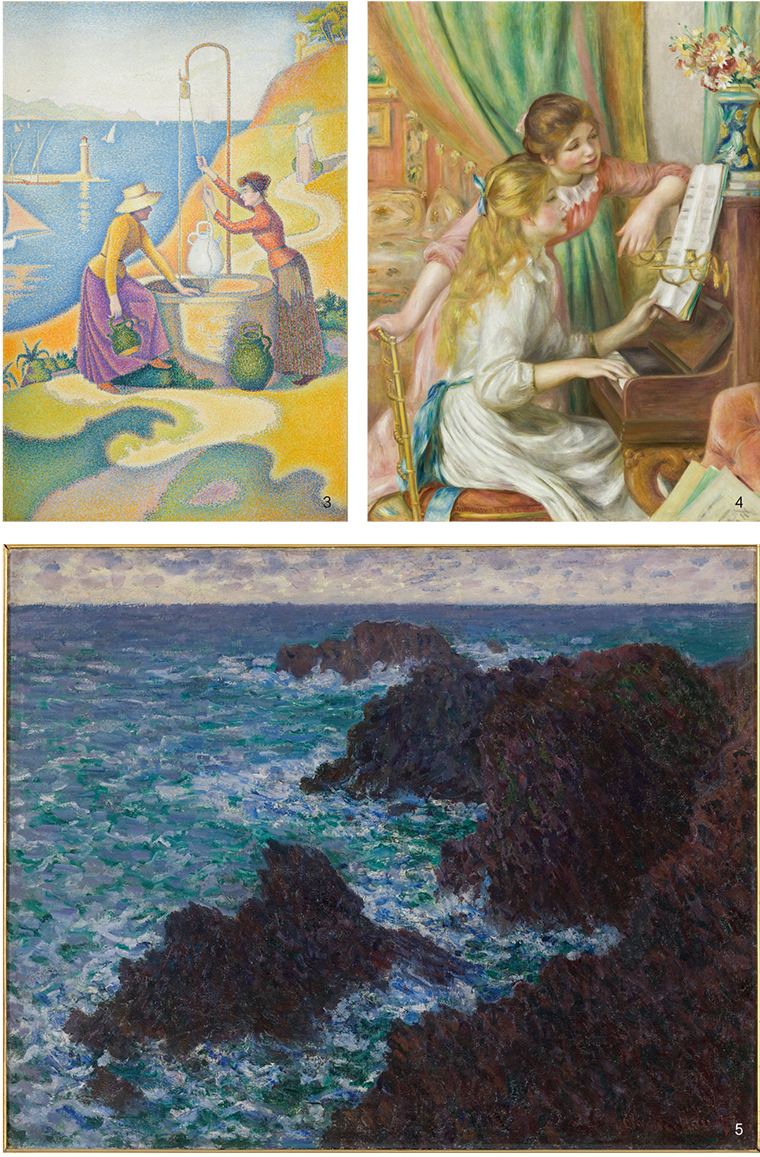

展览同时呈现了奥古斯特·雷诺阿与保罗·塞尚——两位风格殊异却同为印象派转型关键人物的代表作品。雷诺阿的《钢琴前的女孩》是其首件被纳入法国国家收藏的画作,描绘了两位沉浸于音乐中的少女。该作不仅静态地呈现了演奏瞬间,还仿佛传递出音乐的律动,唤起视觉与听觉的双重感知。作为“现代主义之父”的塞尚则在《塞尚夫人肖像》中展现其后期风格的核心特征——以密集笔触构建色调变化,通过简化造型与视角的不断调整,引导观众进入纯粹、静谧而深邃的观看体验。

乔治·修拉作为“点彩派”的领军人物,《模特背影》延续了他对安格尔古典理想的回应,也体现了修拉对绘画形式与主题现代性的双重追求。修拉早逝后,保罗·西涅克成为新印象派的重要传播者与理论奠基人。其作品《井边的女人·作品238》描绘了南法圣特罗佩的明媚风景,承载着对乌托邦式和谐社会的向往。皮埃尔·博纳尔作为“纳比派”最具代表性的艺术家之一,其作品《白猫》与《欢愉》则体现出他对生活细节与梦幻感的敏锐捕捉——猫咪的动态线条、泳池中的童年嬉戏,无不在欢快的笔触中回应其“游走于私密与装饰之间”的创作宣言。

展览中值得关注的还有来自学院派的数件佳作,如亚历山大·卡巴内尔《维纳斯的诞生》、埃内斯特·梅索尼埃《1814年法国战役》;以及现实主义巨匠古斯塔夫·库尔贝的《受伤的男人(自画像)》、朱尔·巴斯蒂安-勒帕热《干草》、夏尔-弗朗索瓦·多比尼《春天》、奥古斯特·罗丹的雕塑作品《维克多·雨果》等。此外,展品中也不乏我们耳熟能详的印象派其他同侪的佳作,如阿尔弗雷德·西斯莱《马尔利港洪水中的小舟》、卡米耶·毕沙罗《冬日里村庄一角的红色屋顶》、亨利·德·图卢兹-劳特累克《朱斯蒂娜·迪厄勒》(又名《花园中的女人》)。

来自巴黎奥赛博物馆的艺术瑰宝

展期:2025年6月19日-2025年10月12日

地点:浦东美术馆2F 3F|上海市浦东新区滨江大道2777号

跨越世纪的对话

展览“缔造现代:来自巴黎奥赛博物馆的艺术瑰宝”既汇聚了中国观众耳熟能详的印象派与后印象派大师名作,同时通过系统完整的叙事结构,将众多艺术流派佳作置于那段艺术史的完整图景之中,勾勒出法国艺术在剧烈变革中不断迈向现代性的演进路径,使观众得以理解不同艺术探索间的延续与转化。

本次展览亦与浦东美术馆的长期实践高度契合——在引入世界级艺术瑰宝的同时,以严谨开放的方式呈现艺术发展的深层脉络,拓展公众对艺术史的认知维度,推动更具深度与广度的美育进程,使重要文化资源真正惠及更广泛的社会群体。这一进程不仅回应了成年人对艺术理解的深化诉求,也面向青少年与儿童种下美的种子。本次展览呈现的百余件艺术史杰作,构成了一部可视化的“艺术课本”。通过与原作的零距离接触,孩子们得以从真实的笔触、色彩与构图中感知艺术的表达力,在欣赏与思考中培养审美素养、人文视野与创造性思维,为其日后的艺术理解与审美成长奠定坚实基础。

正如奥赛博物馆和橘园美术馆公共机构—瓦莱里·吉斯卡尔·德斯坦(巴黎)主席西尔万·阿米克(Sylvain Amic)所言:“艺术品不仅属于特定的时空,还拥有连接不同文化,乃至沟通地球两端的独特力量。”正是在这一理念的指引下,“缔造现代”不仅是一场穿越世纪的艺术对话,更是一条跨越语言与国界的博爱之路。展览借助图像的文化张力,引导观众自主思考,放开眼界;同时也见证着中法两国在艺术领域持续深化的人文互信与文明互鉴。对于中国观众而言,这是首次在家门口欣赏大规模奥赛珍品的非凡机遇,也是一场走进世界艺术进程核心的精神邀约。

以诗人之笔颂赞

文 刘艺琳 资料提供 后浪出版公司

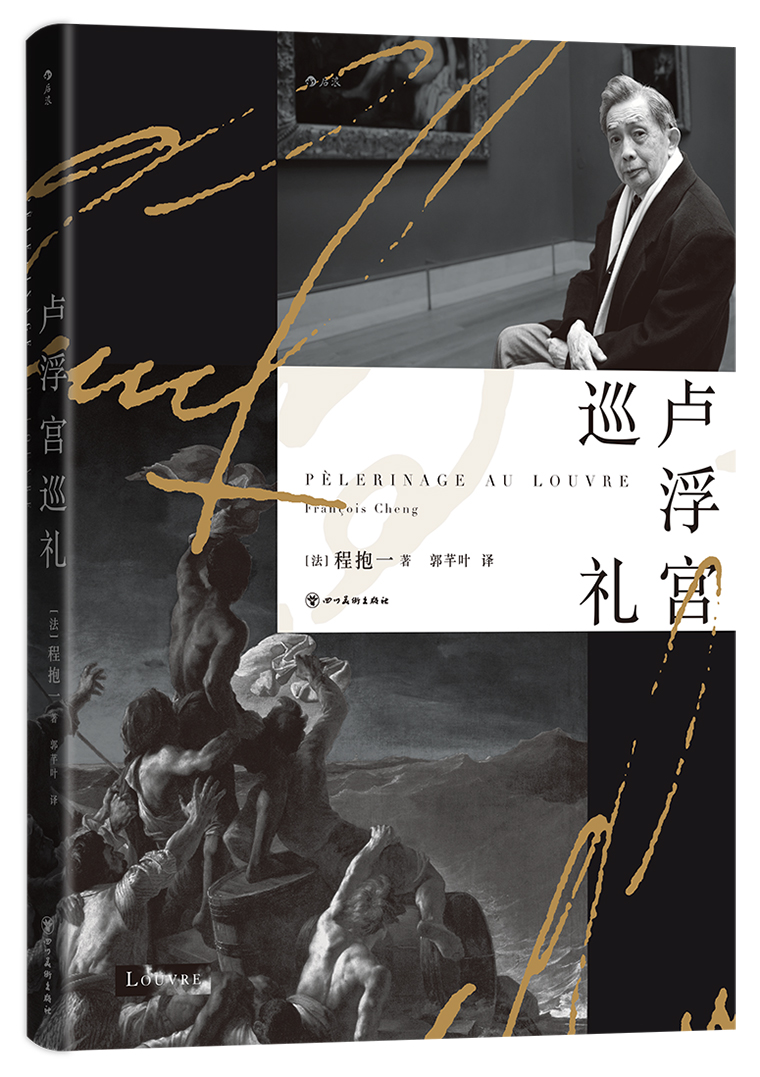

《卢浮宫巡礼》是法国著名华裔学者、作家程抱一为七十余幅卢浮宫馆藏绘画撰写的评论集。本书分为“意大利画派”“法兰西画派”“北方画派”和“其他画派”四部分,囊括了达·芬奇、伦勃朗和德拉克洛瓦等西方绘画史上最为熠熠生辉的人物,每篇评论都配有相应作品的插图。程抱一的笔触融合了艺术史家的分析求索和文学家的徘徊抒情,是理性与感性交汇在“观看”时刻的完美复现。读者不仅可通过本书获得对西方伟大艺术品的深入认知,更可在这杆充满激情的诗人之笔下得到爱与美的享受。

《蒙娜丽莎》是卢浮宫的镇馆之宝,程抱一为它写的文章恳切而入理,视角新颖。他的见解对西方美学思想有重要的启示。在“凝视”蒙娜丽莎时,他提到了达·芬奇的宇宙观以及中国古人的宇宙学概念。这引发了我们对存在之谜的讨论。对于思考者而言,这个问题是如此重要,这两种观念已经在他身上达成了奇妙的共生。

书摘:

……画家努力表现心中的理想,他的作品绝不只是一幅简单的肖像画。除了刚刚谈到的前后往返互动,我们还能观察到一种上升的运动,包含在人物和景色的内部,从下至上,分三个阶段。先来看人物:最下一层是两只相交的手,中层从胸部到颈部,上层则是头部。这种由下至上的发展,意味着朝向灵魂的飞升。达·芬奇化用了但丁的诗句:“嘴唇和眼睛是灵魂的阳台。”

人物的前臂和手在画面下方,给人圆润的印象。她的双手如此光滑、细腻,称得上丰满;一只手搭在另一只手上,自然,毫无矫饰,如此和谐、相契,仿佛它们之间有某种感应;事实上,这两只手自诞生以来就一直如此。它们的意义是——如果可能的话——保持美丽,接收、给予、触摸、爱抚,也祈祷。它们无比珍贵,它们就是奇迹。正是因为这双手,一切才得以开始,人类才成为现在的样子,成为具有智慧、情感和力量的存在,有时还有狡猾和暴力,但也追求卓越,追求完美。画作想展示的就是后者。中间一层的画面依旧是饱满的。蒙娜丽莎的身形圆润丰盈,与简朴的衣着相得益彰。胸部的轮廓是圆形的,肩膀处是两道完美的弧线。这是画面中最具肉感的部分,温暖的金色光线从正面照过来,几乎没有留下什么阴影。

阴影的游戏在更上一层的头部得到了充分的体现。她的头发散落脸颊两侧,衬出了椭圆形的脸蛋,给画面添加了又一个圆形要素。更抽象地看,蒙娜丽莎的头部和整个上半身形成了两个叠加的圆形,好似广阔宇宙中的一颗星和它的卫星。长久以来,人类不是一直着迷于宇宙天体神秘而完美的圆弧形状吗?不过在这里,艺术家力求表现的是人类的面孔,而人类,正是这宇宙中最神秘的生命体。达·芬奇为这幅画做足了功夫。他精心调配颜色,力求表现人物面部阴影的细微差别。在画中,我们不仅体会到光影对比所营造的立体感,甚至好像也参与了光束对美人脸庞的爱抚和浸润。她内心涌出的神秘冲动,随着这道光,逐渐明了,好似心脏的低沉跳动,几乎传到我们耳畔;又好似涌到唇边的忏悔,欲说还休。在光线的调制和照射下,蒙娜丽莎的脸庞每一刻都是一次“显现”。对于凝视这幅画的人来说,它的每次降临都保留着更新自身、实现转变的力量。

著者:程抱一 著 郭芊叶 译

法兰西学院唯一华裔院士,“中西文化永远的摆渡人”,著名诗人、评论家程抱一,亲选卢浮宫典藏画作,以饱蘸激情的笔触,完成了一幅印象派风格的艺术史画卷。程抱一自青年时代就长久浸淫于卢浮宫的伟大矿藏,并从中滋养出自身丰厚敏锐的艺术修养;在系统的作品评论之前,本书首先是一曲献给这座博物馆和整个人类艺术史的虔诚赞歌。

同时,人物背后的风景也相应地处在上升运动中,以色调变化为标志,分三个阶段:最下方是深色的,中间是红赭色,最上方是青绿色。风景的最底层理应是深沉的,它大致处在人物的肘部和前臂处。这就是大地的阴暗之处,由淤泥和腐殖质构成。一切生命都从这里出发,而后蓬勃生长。在中间一层,山脉升至半山腰。一眼看过去,没有任何植被:没有森林,没有牧场,没有葡萄园,有的仅仅是一个深邃的赭褐色世界,是泥土、火、岩石和水的世界,非常接近世界的初始—挪亚时期的大洪水过后,世界洗净一新,将要重新开始。在画面右侧,先是女人肩膀的曲线,然后是一片高地,再向远处延伸,有座桥梁跨在河流之上。在画面左侧与胸部齐平的位置,有条蜿蜒的小路,似乎暗示着某种不可抗拒的欲望,想要探索隐藏的奥秘。一边是人物形象最具诱惑性的部分,胸部,另一边是景色最邀人遐想的部分,两相呼应,尽在不言中。再上一层,我们进入了另一派空间。此时,颜色转为蓝调,在更高处甚至变成了青绿色。左侧,群山浸染着模糊的光晕,一直延伸到人物眼睛的位置;山下有一条河流,女子头上蒙着的薄纱就沿着河流披下来。在右侧,有一处更高的湖泊,几乎和女子的另一只眼睛齐平;朦胧中,群山包围着湖泊,在愈来愈远处消散。湖水天真、纯洁,来自上方的光线洒落其上。我们不禁想到了中国诗歌中的描述—将美人的清澈目光比作“秋波”。在这一层,山峰逐渐上升,可以说达到了更加空灵、更加形而上的状态,从而映衬人物面庞的美丽—我们还记得,“灵魂的阳台”就在这里。达·芬奇在作品中使用了晕涂法(Le Sfumato),加强了人物形象和梦幻风景之间相互渗透的效果。在表现真实人物的时候,他总是避免勾画尖锐的轮廓,避免形象的僵化和隔离。在他看来,现实生活的人物沉浸在一个大环境里,与其他元素相连,像是光线、空气、水雾、蒸汽等等。在《蒙娜丽莎》中,女性形象和景色之间的联系非常重要,甚至比以往更加突出。二者同时出现,相持相依,体现着自身最深刻的本质:赤裸而原始的景致,代表世界最初的模样;天然去雕饰的女性形象,脱离了具体的社会阶层,而仅仅意味着她作为女性本身的存在。在分析了这么多细节之后,不妨再从整体上感知这部作品。我们又一次体会到开头提及的惊讶:这是当面对创造他、启发他的宇宙天地时,艺术家心中赤子般的惊讶;是我们面对这幅杰作的惊讶;也可能是女人自己的惊讶,或许她在光芒中看到了自己的美。是的,每个天赋美貌的女性都经历过这种秘密的惊讶或陶醉时分,比如在春天或夏日的金色寂静中,欣赏到自己镜中的裸体。

蒙娜丽莎露出的微笑只是偶然吗?为了营造轻柔而和谐的气氛,达·芬奇会在创作过程中播放音乐。但是,她嘴唇和眼睛上流露出的真实,是画家从这年轻女子的内心深处引出来的。于是,她的存在变成了一面镜子:我们好奇地注视着她,她却将疑问交还给我们—她映射着我们自身的存在之谜。是的,《蒙娜丽莎》就在那里。她并不想炫耀自己的美貌,也不求虚荣的完美。她,就是这个肉体的存在,她在自身的形体中是完整的。她了解到自己很美,却不知其源,不明其因。她满足于成为一种神秘的存在,将自己献给光的爱抚。这存在是一种馈赠,来自非常遥远的地方—或许来自神?这罕见的馈赠是一个谜,蒙娜丽莎的微笑同样是个谜。