编辑 康荦 文 康荦 韩哈哈 资料提供 湖南文艺出版社 中南博集天卷文化传媒有限公司 美编 孙琳

大唐天宝十四年,长安城的小吏李善德突然接到一个任务:要在贵妃诞日之前,从岭南运来新鲜荔枝。荔枝“一日色变,两日香变,三日味变”,而岭南距长安五千余里,山水迢迢,这是个不可能完成的任务。可为了家人,李善德决心放手一搏:“就算失败,我也想知道,自己倒在距离终点多远的地方。”

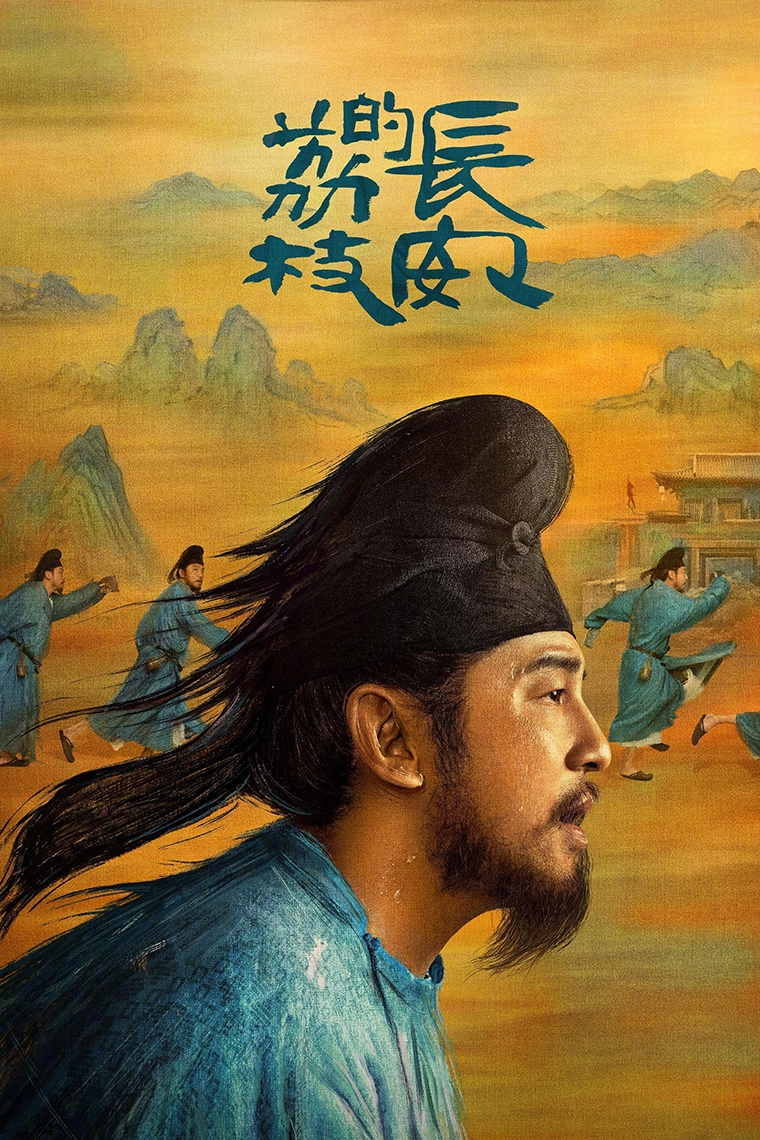

热播剧《长安的荔枝》改编自马伯庸备受好评的同名历史小说《长安的荔枝》。唐朝诗人杜牧的一句“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”一千多年来引发了人们的无限遐想,但鲜荔枝的保鲜时限仅有三天,这场跨越五千余里的传奇转运之旅究竟是如何达成的?谁让杨贵妃在长安吃到了来自岭南的鲜荔枝?这些故事却鲜有史书详细记载。脑洞大开的马伯庸以此为蓝本构建了一个大唐社畜李善德拼尽全力做项目的故事。虽是历史小说,读者却能从中看到自己的生活影子,大城市买房落脚、职场情商博弈、不得已的违规逾矩等,小人物的挣扎是那么相似。一项将鲜荔枝运逾千里之距的艰难差事,以微观人事折射大唐宏观社会。

大开脑洞的盛唐项目管理手记

这样一个复杂和不可能完成的项目,如果交给你,要如何规划呢?

小吏李善德被领导连哄带骗地接下了这个任务,恐慌过后冷静听取了友人韩洄、杜甫等的建议,为了家人和自己,最终决心放手一搏。

要想保证任务完成,必须亲历躬行。他一路颠簸进入广州城,拜见岭南经略使,差点被直接拿下。好不容易想办法弄到了通行符牒和资助,又继续搜寻锁定当地最好的果园,这才开始研究具体转运路线和保鲜方法。

为了保证鲜荔枝能及时到达,他开始做一些先期的转运测试,为此精于算术的他发明了“脚程格眼”,贴到土墙上,从上而下是各路人马,从左至右是里程距离。在广州一收到信鸽带回的消息,立刻用四色笔填入格眼。黑圈为不变,赭点为色变,紫点为香变,朱点为味变,墨点为流汁。如此一来,转运路上荔枝变化情况便一目了然。第二批、第三批进一步据此精进路线,改善保鲜方法,直至找到最优路线,不惜毁坏产地的苗木,只为如期达成转运鲜荔枝的目标。

实验成熟后就待最后成行,让领导批准执行也是一件需要动脑子的事情。这时李善德又打磨出了一套用最短时间把项目讲清楚的报告模式:分为五项,首先讲清楚鲜荔枝转运的难度,然后讲岭南到长安一路的路况,再讲荔枝保鲜的新方法,接着是转运路线上接力的方法,最后是争取政策和资金支持。

一个看起来不可能实现的项目,就被唐朝的一个小吏用项目管理的方式逐步拆解推进,最终如期完成。整个故事看起来,除了必要的背景描述,简直就是一个项目管理手记。作为一个普通职员,我们在接到一个不可推脱又非常难完成的项目时应该如何着手?从项目启动和规划到最终执行与收尾,李善德都给我们提供了一个可以参考的拆解任务的模板。

酣畅淋漓,映照每一个奔波于生活的你

这本书马伯庸仅花十一日就一口气创作完毕,阅读起来也是让人觉得酣畅淋漓,迅速进入唐代职场氛围。

“当那个消息传到上林署时,李善德正在外头看房。”故事的第一句这样写道。

什么消息没明说,却直接展现了一个生活场景——李善德在买房。目前住在靠近西市长寿坊的他,准备去城边的归义坊买房安家。他一个从九品下的小官倾尽家财仍然不够,还需要找招福寺的典座借贷,本金叫“香积钱”,利息叫“福报”。一个苦哈哈的房奴李善德就出现在我们的面前,多么像我们现在买房借贷,原来唐代一个工作几十年的小官员也是要贷款才能买到房的。

从新房出来赶去应卯,以为上司交给自己一项“肥差”,没想到是在尚食局、太府寺、宫市使和岭南朝集使都流转过的“催命符”,而且还是用骗的方式让自己接下来,将“荔枝鲜”假贴黄改成“荔枝煎”。也正因为要积极谋生,所以李善德轻易就被中层领导拿捏。PUA就算了,还设局坑下属,部门之间互相推诿、甩锅,这是不是在职场也挺常见的?

好不容易项目开始了,上头却不给拨款,还需要自己筹集项目款,甚至垫资先干。李善德不得不和官方不喜欢的胡商打交道,筹措资金,并不得已违规逾矩、“钱权交易”,为了这个重大项目,一切都豁出去了。现实生活中不也有这样的事情吗?包括后面各级官吏斗智斗勇,使绊子为自己谋私利,整个一不良职场活地图。

当然,这其间也有友好的合作关系,纯洁的友谊,一心做事的冲劲,善良的人性。但这些都像极了我们生活中的日常,有我们为一家老小辛苦奋斗的身影,有我们在职场拼命做业绩的样子,有我们为了公平正义奔走呼告的形象,读这部小说就像是映照自己,给了我们一个俯瞰自己生活的机会。

一个职场“社畜”拼命上岸的故事。繁杂的唐朝的职官结构和行政运作机制虽然我们可能都没听说过,但却会莫名地有一种熟悉感,文中各种利益的博弈、管理层内部的矛盾、职场的情商、不得已的违规,甚至还有不断修改需求的“甲方”。阅读每一行字,都是在阅读自己。

“就算失败,我也想知道,自己倒在距离终点多远的地方”

书中的一些名言:

“仿佛只有沉溺于艰苦的工作中,

才能让他心无旁骛”。

“流程,是弱者才要遵守的规矩。”

“我嫁的是他,又不是长安。”

“和光同尘,好处均沾,花花轿子众人抬”……

屡屡被大家拿出来作为金句分享。

能够最终圆满完成荔枝转运这件事,还因为李善德的身上还有一种让人印象深刻的精神:“就算失败,我也想知道,自己倒在距离终点多远的地方。”

这是一种冲破一切阻滞,豁出命去守护我们所珍视的东西,李善德就是凭借这种精神对得起职责,更对得起家人。

李善德最终也没有谋大官,在一次次的荔枝转运中,他逐渐发现自己越接近成功,朋友就越少,心里就越愧疚。在即将成为朝堂红人之际,他果断放弃了一切荣华富贵,选择了当面质问杨国忠,得罪权臣。有些冲动是苟且不了的,在经历了荔枝转运的艰难历程之后,李善德也没有丢掉自己的善良。最终他举家到了岭南种植一片自己的荔枝园,远离了长安的惊险日子。

马伯庸说:“这是一本写给基层办事员的书,以他们的视角审视历史。”看到了李善德的一腔孤勇和一颗初心。人都一样,越长大越会发现自己的渺小和平凡,但只要相信自己,就能成为站在光里的英雄。

书摘:

那个消息传到上林署时,李善德正在外头看房。

这间小宅子只有一进大小,不算轩敞,但收拾得颇为整洁。鱼鳞覆瓦,柏木檩条,院墙与地面用的是郿邬产的大青砖,砖缝清晰平直,错落有致,如长安坊市排布,有一种赏心悦目的严整之美。

院里还有一株高大的桂花树,尽管此时还是二月光景,可一看那伸展有致的枝桠,便知秋来的茂盛气象。

看着这座雅致小院,李善德的嘴角不期然地翘起来。他已能想象到了八月休沐之日,在院子里铺开一张毯子,毯角用新丰酒的坛子压住。夫人和女儿端出刚蒸的重阳米锦糕,浇上一勺浓浓的蔗浆,一家人且吃且赏桂,何等惬意!

“能不能再便宜点?”他侧头对陪同的牙人说。

牙人赔笑道:“李监事,这可是天宝四载的宅子,十年房龄,三百贯已是良心之极。房主若不是急着回乡,五百贯都未必舍得卖。”

“可这里实在太偏了。我每天走去皇城上值,得小半个时辰。”

“平康坊倒是离皇城近,要不咱们去那儿看看?”牙人皮笑肉不笑。

李善德登时泄了气,那是京城一等一的地段,做梦都没敢梦到过。他又在院子里转了几圈,心态慢慢调整过来。

这座宅子在长安城的南边,朱雀门街西四街南的归义坊内,确实很偏僻。可它也有一桩好处——永安渠恰好穿过坊内,向北流去。夫人日常洗菜浆衣,不必大老远去挑水了,七岁的女儿热爱沐浴,也能多洗几次澡。

买房的钱就那么多,必须有所取舍。李善德权衡了一阵,一咬牙,算了,还是先顾夫人孩子吧,自己多辛苦点便是,谁让这是在长安城呢。

“就定下这一座好了。”他缓缓吐出一口气。

牙人先恭喜了一声,然后道:“房东急着归乡,所以不收粮粟布帛,最好是轻货金银之类。”李善德听懂他的暗示,苦笑道:“你把招福寺的典座叫进来吧,一并落契便是。”

一桩买卖落定,牙人喜孜孜地出去。过不多时,一个灰袍和尚进了院子,笑嘻嘻地先合掌诵声佛号,然后从袖子里取出两份香积钱契,口称功德。

李善德伸手接过,只觉得两张麻纸重逾千斤,两撇胡须抖了一抖。

他只是一个从九品下的小官,想要拿下这座宅子,除了磬尽自家多年积蓄之外,说不得要借贷。京中除了两市的柜坊之外,要属几座大伽蓝的放贷最为便捷,谓之“香积钱”——当然,佛法不可沾染铜臭,所以这香积钱的本金唤做“功德”,利息唤做“福报”。

李善德拿过这两张借契,从头到尾细细读了一遍,当真是功德深厚,福报连绵。他对典座道:“大师,契上明言这功德一共两百贯,月生福报四分,两年还讫,本利结纳该是三百九十二贯,怎么写成了四百三十八贯?”

这一连串数字报出来,典座为之一怔。

李善德悠悠道:“咱们大唐杂律里有规定,凡有借贷,只取本金为计,不得回利为本——大师精通佛法,这计算式怕是有差池吧?”典座支吾起来,讪讪说许是小沙弥钞错了本子。

见典座脸色尴尬,李善德得意地捋了一下胡子。他可是开元十五年明算科出身,这点数字上的小花招,根本瞒不住。不过他很快又失落地叹了口气,朝廷向来以文取士,算学及第全无迁转之望,一辈子只在九品晃荡,只能在这种事上自豪一下。

典座掏出纸笔,就地改好,李善德查验无误后,在香积契上落了指印与签押。接下来的手续,便不必让他操心。

牙人自会从招福寺里取了香积钱,与房主割办地契。这宅子从此以后,姓李了。

“恭喜监事莺迁仁里,安宅京室。”牙人与典座一起躬身道贺。

一股淡淡的喜悦,像古井里莫名泛起的小水泡,在李善德心中咕嘟咕嘟地浮起来。二十八年了,他终于在长安城有了一席之地,一家人可以高枕无忧了。庭中桂树仿佛提前开放了一般,香馥浓郁之味,扑鼻而来,浸沁全身。

一阵报时的鼓声从远处传来,李善德猛然惊醒过来。

他今日是告了半天假来的,还得赶回衙署去应卯。于是他告别牙人与典座,出了归义坊,匆匆朝着皇城方向走去。

坊口恰好有个赁驴铺子。李善德想到他今天做了如此重大的一个决定,合该庆祝一下,便咬咬牙,从锦袋里摸出十枚铜钱,想租一头健驴,又想到接下来背负的巨债,到底搁回三枚,只租了头老驴。

老驴一路上走得不急不缓,李善德的心情随之晃晃悠悠。一阵为购置了新宅而欣喜,一阵又头疼起还贷的事情。

他反复计算过很多次,可每次闲暇,又会忍不住算一遍。

李善德每个月的俸禄折下来只有十贯出头。全家人不吃不喝,仍填不够缺口,还得想办法搞点外财才行。

但无论如何,有了宅子,就有了根本。

《桃花源没事儿》

不沾大因果,攒点小功德

作者:马伯庸

出版社:湖南文艺出版社

出品方:博集天卷

一个穷酸小道士,一处祥和桃花源。

“南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。”原来《桃花源记》中的“寻而未果”另有玄机,秘境桃花源竟是妖怪乐土,由道门和妖怪共同守护。

小道士玄穹天生穷命,只要一有横财,必定天雷劈下。他啥钱也不敢挣,只能去桃花源当个俗务道人。每日面对的都是调解邻里争执、孩子打架、夫妻口角之类的琐碎活,一地鸡毛,劳心费力。而每个月的道禄只有二两三钱,勉强糊口。

这是马伯庸写作超过12年的作品,若单纯以动笔时间和停笔时间来衡量的话,这本书是他写得最长的一本,没有之一。最早萌生想法在2013年,彼时马伯庸还是个白天在公司上班、下班后埋头写稿,顺便给新生儿子换尿布的业余作者。是年夏天很热,在某一个闷热的夏夜,遛弯儿的作者,在小区门口遇到了片儿警老刘,对方说孩子要考试了,去白云观烧个香。回到家后,马伯庸想,写一个道士管理居民区的故事,好像也挺有意思的?他打开电脑,把想法记下来。在接下来的十几年时光里,不断完善这部作品。

本书于是保留了马伯庸这些年来心境变化的痕迹,它可能斑驳,但留住了他的人生年轮。也许你已经步入中年,疲惫的身体挑着家庭的责任,但希望你别忘了当初那个沉迷游戏的热血少年。马伯庸说:但愿大家都能在这个故事中看到自己的年轮。

《长安十二时辰》

拯救长安的全部希望,只有一个即将被斩首的死囚,和短短的十二个时辰

作者:马伯庸

出版社:湖南文艺出版社

出品方:博集天卷

唐天宝三年,元月十四日,长安。

大唐皇都的居民不知道,上元节辉煌灯火亮起之时,等待他们的,将是场吞噬一切的劫难。

突厥、狼卫、绑架、暗杀、烈焰、焚城,毁灭长安城的齿轮已经开始转动。而拯救长安的全部希望,只有一个即将被斩首的独眼死囚和短短的十二个时辰……

《长安十二时辰》的诞生,最初源自于知乎上的一个问答:「如果你来给《刺客信条》写剧情,你会把背景设定在哪里?」有网友针对一款热门游戏的背景提问,马伯庸便开了一个“脑洞”,信手写了一段游戏剧本:“俯瞰长安城,一百零八坊如棋盘般排布,晴空之上一头雄鹰飞过”。这段带着强烈互动感的“同人文”,最后成了《长安十二时辰》开头的雏形。

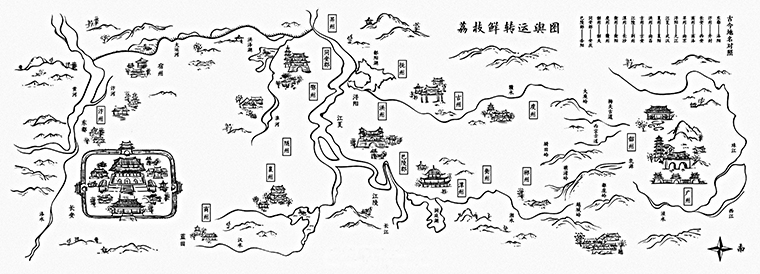

从目录开始,整部小说就被上紧了发条。总共24章,一章只写半个时辰,章章都像在倒计报时。与强烈的时间提示相对应的是,几乎每一章的末尾,都附有一张唐朝长安城的地图,详细标注出角色的“GPS定位行踪”,也锁定了故事在空间上的范围。

一百零八坊星罗棋布的长安城,恰似一张棋盘,每一轮见招拆招都在这之间:有人在暗处行凶,有人在明处追捕,有人在案前推演全局,还有人在深宫之中坐收渔利。在蒙太奇式的场景切换中,明线暗线纵横交错,织就一张精巧的叙事网。

《显微镜下的大明》

生动的基层治政手册,于细微处读懂真正的古代中国

作者:马伯庸

出版社:湖南文艺出版社

出品方:博集天卷

本书讲述的,是六个深藏于故纸堆中的明代基层政治事件。

作者从明代的一系列罕见民间档案文书里,挖掘出这些尘封已久的故事。这些档案是中国历史中绝无仅有的奇迹,它们着眼于平民的政治生活,而且记录极为详尽。在这里,我们能看到朴实的百姓诉求、狡黠的民间智慧、肮脏的胥吏手段、微妙的官场均衡之术,从无数个真实的细节里,展现出一幅极其鲜活的政治生态图景。

这六个事件聚焦于一府一县乃至一村之内,记录的是最底层平民的真实政治生活:当遭遇税收不公时,他们如何愤起抗争;当家族权益受到损害时,他们如何兴起诉讼;当政治利益与商业利益发生矛盾,他们如何与官府周旋博弈;当朝廷要求整顿户籍,他们又是如何从中造假牟利……

《学霸必须死——徽州丝绢案始末》:万历年间,一项不公正的税收政策在徽州府引发了旷日持久的混乱。乱民、县官、州府、户部、首辅、皇帝等诸多利益集团的博弈之局。

《笔与灰的抉择——婺源龙脉保卫战》:婺源县一场持续了六十四年的经济争端,反映了一个县级官员,是如何在重大议题上平衡一县之利害的。

《谁动了我的祖庙——杨干院律政风云》:歙县一桩民间庙产争夺案。诉讼双方在这场绵延八年的官司中各展所长,用尽心思,上演了一场精彩绝伦的嘉靖法律大戏。

《天下透明——大明第一档案库的前世今生》:一个坐落于后湖(玄武湖)中的冷门机构——大明黄册库从建立到衰败的全过程。了解明代的基层统治,是如何一步步垮掉的。

《胥吏的盛宴——彭县小吏舞弊案》:一件小到不能再小的官司,却引来了无数贪婪蚊虫的叮咬。胥吏之恶,被刻画得淋漓尽致。

《正统年间的四条冤魂》:四个无辜的清白老百姓,是如何裹挟入朝廷斗争的。

作者力图以冷静克制的零度叙事,替那些生于尘埃、死于无闻的蝼蚁之辈作传,转述他们湮没于宏达历史中的声音。想要读懂大明,想要读懂中国古代政治,不可只注目于朝堂,亦要听到最底层的呐喊。在一个个普通人的遭遇中,才蕴藏着最真实的规律。