向上的力量

时间:2025-05-22 11:02 来源:北京青年周刊

编辑 康荦 文 张娜 图片提供 大学生电影节官方组委会 设计 崔洪洋

亚洲首位UFC世界冠军张伟丽,是用拳头改写历史的,她的故事里没有奇迹,只有一次次跌倒后更凶狠的反击。她以“向上的力量”撕裂偏见:关于搏击的野蛮与优雅,关于弱者的逆袭与觉醒。

出版人尹然则认为,在生理上,女性本身就比男性要坚韧!女性“要好”,在职场上,女性的责任感、存在感远超以往,可以自洽,能面对困难,不行的时候后退也不自责,能进能退、能屈能伸。

腾飞吧女人们,希望每一个普通女性在生活的擂台上,为自己的信念“打一场硬仗”。

演员张伟丽

从格斗冠军到银幕新人,寻找另一种力量

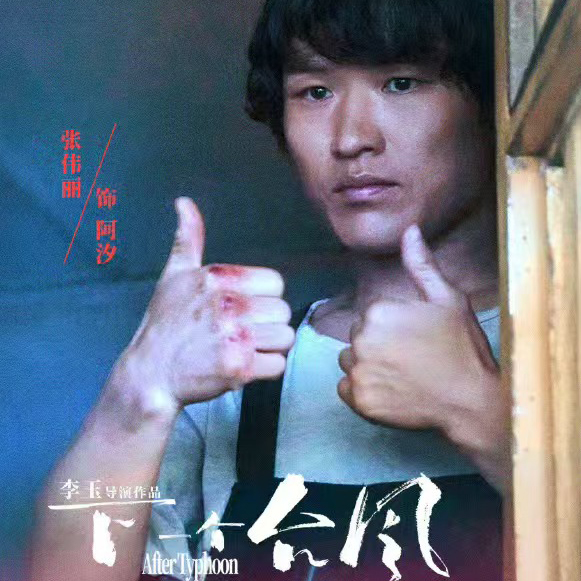

在刚刚闭幕的“第32届大学生电影节”上,演员张伟丽带着她的作品《下一个台风》获得了“最受大学生欢迎年度新人”的奖项。

本届大学生电影节的主题是“要有电影要有光”,在颁奖典礼上,张伟丽说:“我会好好训练,希望大家来找我打拳!”

记者在“第32届大学生电影节”闭幕式的后台看到了张伟丽,她举着可爱的奖杯,一路虎虎生风地走来,“紧张死了,领奖的过程比我比赛还让我紧张。”

“在这个行业里我是一个小白,是硬生生闯进来的,我觉得特别有趣。在电影中的角色是压抑苦闷的,但是我拍摄的过程中,每天都很开心。”帅、强、美、直接、温暖、热爱、坚韧、赤诚、谦逊、威武……把形容女性美好和男性美好的词汇都综合起来,也难以呈现眼前的这位UFC格斗冠军,这位新晋演员。

第32届大学生电影节上,演员张伟丽获得“最受大学生欢迎年度新人”奖。

张伟丽1990年9月30日出生于邯郸市峰峰矿区,中国女子综合格斗运动员,亚洲首位UFC格斗冠军。

台风中的相遇:一个关于伤痛与治愈的故事

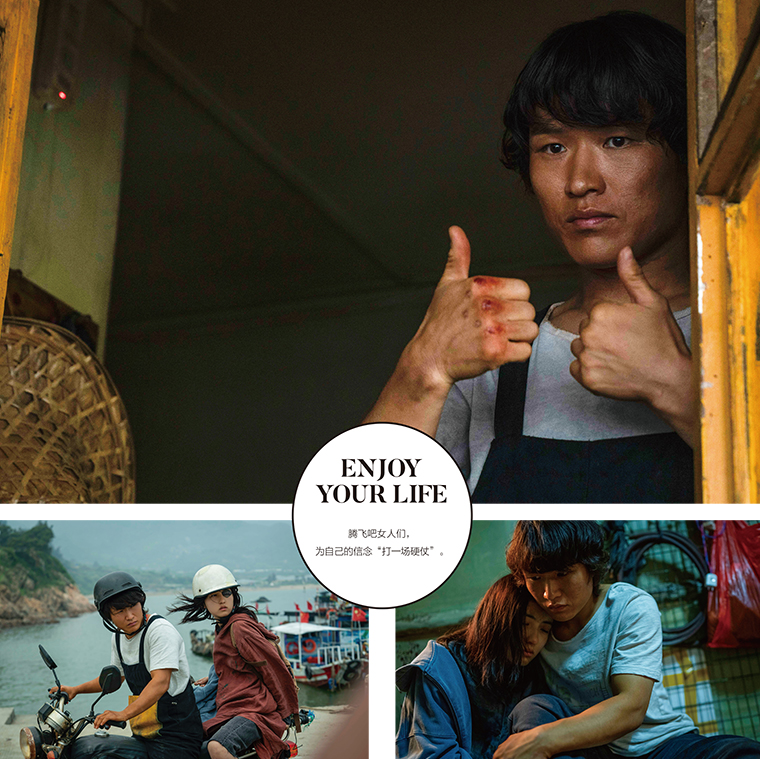

在电影《下一个台风》中,张伟丽首次以演员身份亮相,饰演一位因创伤失语的岛上女孩阿汐。与张子枫饰演的城市少女林沫沫相遇后,两个女孩在风暴中彼此救赎,用友情对抗命运的狂风。

对张伟丽而言,这部电影同样是一场意外的“风暴”——从格斗擂台直接闯入陌生的片场。她在专访中坦言:“打完比赛第二天就进组了,连放松的时间都没有。”但这次跨界,却让她发现了自己从未体验过的“另一种人生”。

“洗脑式”表演:如何成为阿汐?

为了贴近角色,张伟丽必须暂时剥离冠军的光环。阿汐的忧郁、沉默与肢体语言,则与擂台上锋芒毕露的格斗家截然不同。

阿汐是一个失语的女孩,要展现出她的情绪和内心的表达,就需要用眼神以及肢体动作,这是一个循序渐进的过程。

导演喊“咔”最多的一场戏是张子枫扮演的沫沫给阿汐穿裙子的那场戏,因为没有进入状态拍摄了很久……最难的是一场水下戏:“我明明会游泳,但阿汐不会。我不断告诉自己‘你不会你不会’,结果她在水里的时间变得如此漫长,也真的呛水到崩溃大哭。”这种“自我催眠”让她体会到意识的强大——无论是格斗还是表演,信念决定状态。

拍摄期间,她是一点一点走进角色的内心的,对她而言,“一练拳眼神就变犀利,阿汐的脆弱感全没了。”

但格斗一定是要绷紧力气,充满向上的力量的,所以她一直练习的便是如何收放自如。

在拍戏期间,她朋友见到后都觉得她发生了变化,说你藏了什么秘密?

导演李玉用“神性”形容她与角色的契合,而张伟丽笑称自己“完全长在了岛上”,直到去上海拍摄时,“突然看到高楼大厦,恍惚觉得是阿汐在做梦”。

做演员的耐心vs运动员的急性子

“我以前训练时总喊‘行不行赶紧的’,但电影教会我耐心。”李玉导演不轻易喊“咔”的拍摄方式,让张伟丽学会了沉浸:“现在做训练的时候,教练说‘再来一组’,我会乖乖地再来一组。拍电影让我学会了忍耐,导演要的是完美,而不是速度。”这种改变延续到赛后训练,“现在我会更平静地面对重复。”

她也感激剧组的包容。由于比赛备战,她曾每周通过越洋电话会议跟导演研读剧本:“比赛需要亢奋,演戏需要沉静,两种状态打架。”但团队始终支持她平衡双重身份,在备战的时候,她每天会抽出时间来跟教练研究拍戏的内容,研读剧本。

另外一方面,在拍戏的过程中,她每天也要坚持跑步三小时。

电影 《下一个台风》 剧照

张伟丽直言最初“连剧本都没传到我这,团队就替我拒了”。是李玉导演的坚持让她决定尝试:“人别给自己设限——没做之前,谁知道自己行不行?”杀青那天,她忍不住自我感动:“我之前拍综艺两天就会累垮的人,没想到能完成一整部电影!现在我自己都在佩服我自己了!”

谈及未来,她依然以格斗为重:“冠军必须不断进化,全世界都在研究你。”但电影经历让她多了一份思考:“演戏和格斗一样,顶尖都难。现在我连看别人哭戏都会分析层次了。”

关于理想:野蛮体魄,文明精神

专访尾声,张伟丽回归本色——那个从小替朋友打架的仗义女孩。

“我身边也有很多女性朋友和我一样。小时候我都不是为我自己去打架,都是去帮助朋友。我们有相同的思维模式,互相陪伴互相帮助,就像阿汐跟沫沫一样。在你无助的时候,需要有人伸出手来,当你开心的时候,需要分享快乐,朋友们都在!”

她希望未来创办学校,培养年轻人“文明精神,野蛮体魄”,让更多中国运动员闪耀世界。

“我的梦想就是推广传统武术,实现文化自信。”至于演戏,“随缘吧,顺其自然。如果你觉得双方都契合,都有眼缘那就开始做,就像阿汐突然闯进我生命一样,有些相遇本就是台风般的礼物。”

“我身边也有很多女性朋友和我一样。小时候我都不是为我自己去打架,都是去帮助朋友。我们有相同的思维模式,互相陪伴互相帮助,就像阿汐跟沫沫一样。在你无助的时候,需要有人伸出手来,当你开心的时候,需要分享快乐,朋友们都在!”

——张伟丽

电影《下一个台风》剧照

出版人尹然

思·象之间,看见艺术

图片提供 受访者

尹然

浙江人民美术出版社北京编辑中心负责人/主编,创立并主持OOART艺术图文出版尹然之所以成为一名图书编辑来自于家传,爸爸是一名编辑,这让从小学画的她向往有一张办公桌的生活。她没有把那张办公桌放在其他场景,比如家里,比如图书馆,单单觉得它应该是在一栋特别老旧的楼里。也许是当年的《编辑部的故事》对她产生的影响,把自己埋在书纸堆里就是她向往的生活。

她第一个工作在荣宝斋,老先生们带着她看画、看书,那时候她每天都去古籍书店,也总是会在那里边找到一些比较艰涩的小书。

“艺术对我而言,就是这个事物它很自然地潜入我的生命,与我发生关系,滋养我、打击我、成就我。艺术类图书更是这个链条上的必然一环,命中注定吸引我。”

问及尹然最想为什么人出书,她说,某个时刻遇上某个人物,职业惯性,很自然就会为其勾画出版脚本。她擅长发现对象的闪光,可以脑补成书的模样。

她目前在做的板块就是围绕人做出版,各个行业的人物,他们身上已经熠熠生辉的部分,她特别想用纸本书这个形式把它背后的逻辑和艺术的部分呈现出来。虽然很多人不是做艺术的,但他们的故事充满了画面感,将文字和图像通过结构、设计,把一个事情讲述清楚、有趣,这便是编辑的价值。

尹然坦言,她想给模特刘雯出书,其身上有“充满能量的善良”的气质,无论是经历还是外形,都是特别可爱的人。

“我觉得我作为女性出版人,自然就带有一些女性的属性,更关注女性的议题。传统给女性套上了非常多的约束,也导致女性能够自省,这让女性做事情有边界感,能退能进,不是一路高歌,而是在遇到问题的时候可以停下来,我身边很多女性都这样,非常宝贵。”尹然说。

“我还想为我自己出书。编辑工作做了近三十年,一直为人做嫁衣,可以说把自己无私地燃烧出去了,很多时候要付出十二分的精力投入编辑,我想找机会把这个精神用在自己身上试试,也加上工作了这么久,不管是人生还是专业,也积攒了不少话。当然,我不是人物,是人。”

Q:作为女性出版人,你怎样看当下女性身上的特质?

A:在生理上,女性本身就比男性要坚韧!我感觉女性“要好”,越来越多的女性起飞,责任感、存在感远超以往。从我自己,体会深刻,越来越忽略自身性别,干活不喊累,对话男性,随着年龄增长,可以自洽,这可能就是女性的韧劲,能面对困难,不行的时候后退也不自责。

天生的女性气质,非常丰富,可以在艺术创作中捕捉到很多常人忽略的细节,确实就会让艺术变得更生动。

Q:你的职业生涯中,是否有某本书或某位文化人物对你产生过关键影响?

A:出版人汪家明先生。首先当年我把喜欢的一些外版内容拿给他看,他很认可,同时他是一个对书极度热爱的人。他支持有想法的年轻人大胆前行,这也是源于他懂书,让他拥有开阔的心胸去包容。他曾说,应该允许年轻编辑试错,很多事情不去做不会出错,但是想做好做出意思,需要付出,一本好内容值得一做再做。

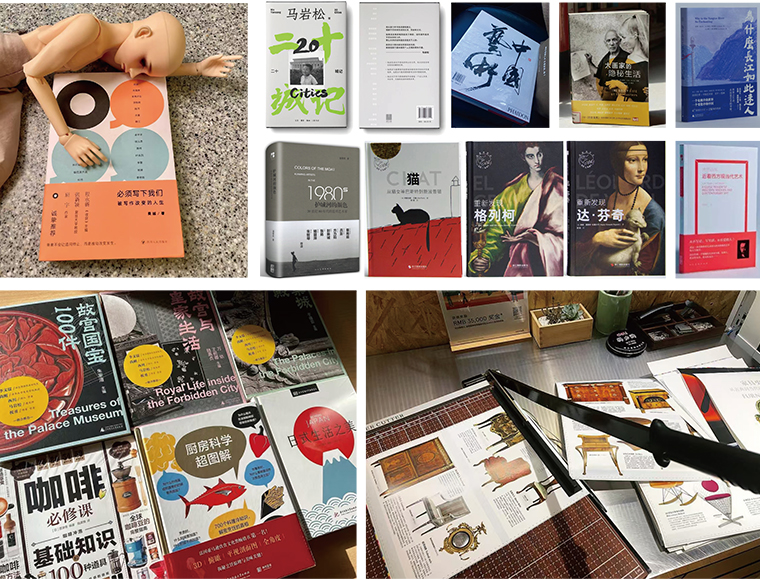

Q:如果让你推荐一本你的作品,你会选择哪一本,为什么?

A:最近做的书《二十城记》。建筑师马岩松的半自传读本,图文并茂,很多人看到比较喜欢。他将自己的成长和建筑作品与城市结合着讲述,娓娓道来之中,让普通读者领略了建筑艺术和城市文化,轻松有料。设计也很好看。

Q:如何筛选具有文化价值的选题?在商业与艺术性之间如何平衡?

A:一本书要怎么做,做给谁看,这里面就会牵扯商业。会有一些经验模板,学术要通俗,大众的要专业等等。但是有的内容是可以做到平衡的,但现在反而会希望一个内容做成它该有的样子,不必硬往另一边靠,有时候做纯了,也会有一些意想不到的惊喜。

A:文化艺术类的内容已经不专属于美术社,各类型出版社仿佛一下子都能和艺术搭上话,艺术人文类的内容愈来愈丰富。读者也对艺术不陌生了,文艺青年比比皆是。不仅绘画各个流派、名作都能分清,文化艺术类还延伸至各个领域,一系列的影视IP、科幻IP、军事IP、文化IP联动图书市场。媒体直播带货常常也是专挑艺术类内容,因为码洋高,佣金丰富。再一个就是艺术类内容比较容易开发文创周边,设计互动体验。

读者更倾向于兼具知识性、互动性和收藏价值的图书产品。

Q:许多文化艺术内容偏小众,你如何通过出版让它们触达更广泛的读者?

A:文化艺术内容今天已经不小众,但是出版方还是在费尽心机地想让自己的产品触达更广泛的读者。我已经厌倦了这个议题,为什么不能让一个小众的东西专注于自己的领域,节约下时间和精力,专注地往下走,而不是为了“一个都不能少”,去做很多蜻蜓点水的事,其实这对于内容本身很不尊重。

Q:如何看待“深度阅读”与“碎片化消费”在文化传播中的冲突?

A:这俩在文化传播中属于既要又要,缺一不可。从人的特性上说,深度阅读带来深度的满足感,碎片化消费也是获取信息知识的一个重要方式。后者让很多人既成为碎片化消费的获益者,也成为被消耗者。此时,任何说教都是想当然,对于普通人来说,作为编辑,出版方,唯一能做的就是尽可能创造更多有价值,并富有强吸引力的“深度阅读”产品和阅读场景,直面冲突。

Q:你希望通过出版对社会的文化认知或艺术教育产生怎样的影响?

A:希望自己做的书可以让人眼前一亮。我自己目前也是买书有限,除了部分书是直奔目标下的单,更多的购买的原因是,它们出现,入了我的眼。我觉得这样类型的图书本身就是有价值的,它们和那些经典内容一样,价值不可小觑。有时候反而它们的存在更加可贵,拓宽了我的视阈,势必会间接影响我面对其他的事情。我想这就是我追求的出版的价值,那个影响是润物细无声,是百转千折,是“只是在人群中看了你一眼”。

Q:你最近在读哪一本书?

A:我会同时读很多本书,微信读书里的内容会根据现实场景以听书方式阅读。上下班路上我喜欢听纪实性的内容;睡前、醒后听科普;休闲歇息,不听书,直接捧读纸书或电子书,这个时候要文学性强的,眼睛直接看到词汇和语句。我还喜欢读书,直接朗诵,手捧一本书边读边分析,这个时候我家猫是我最好的听众,尤其是我点评时候,它最认真,貌似我俩的互动。

让·热内的《贾科梅蒂的画室》,很小的一本书,但是写得很精彩。毕加索说这本书是他读过的最好的艺术评论。一个厉害的文本,可以既是艺术评论,同时也是小说,但我看它们最终其实是作者的自传。

Q:你所欣赏的艺术家和作家都是谁?

A:我非常喜欢的冰岛/丹麦艺术家奥拉维尔·埃利亚松。他的作品多是装置,他是视觉艺术家,但他的每件作品给我震撼的同时,也会让我产生共鸣,感觉他想要呈现的、表达的也是我一个编辑的终极追求。比如他最近的作品探讨“存在感”:“我是否真正存在,我的存在又是否有意义?”“为什么你的存在感越来越弱”“积极参与到周边,负起责任,存在才有意义”“艺术就是你的想法和感受”,这些发问与我希望做的那种让你一眼下去就会沦陷的艺术书如出一辙。再有就是,他模样也好看,我总结他的作品和人是一种“充满能量的善良”。