2025 北京当代艺博会新物种

时间:2025-06-12 11:28 来源:北京青年周刊

编辑 王雅静 文 董慧 张扬 资料提供 北京当代艺术博览会 设计 崔洪洋

近日,2025年北京当代·艺术博览会在全国农业展览馆11号馆举办,来自全球12个国家32个城市的132家参展机构在2万平方米的现场呈现了一个全景的艺术世界,为来自世界各地的观众开启了一段难忘的北京时间。尽管本届艺博会已落下帷幕,但北京这座城市的艺术故事仍在被热爱和相信艺术的人们所书写,一些值得关注和研讨的话题也还在继续。

2025年北京当代·艺术博览会的主题是“凹凸”,艺术总监鲍栋一直觉得:“不管时代如何变化,历史怎么发展,艺术首先与每个人相关,然后扩展到每个城市、每个地方,每个民族,每个国家。艺术一直没有那么平,艺术是凹凸起伏的。”本届北京当代艺博会的一些与众不同之处,恰好体现和呼应了此次的主题。

相较于传统的以集中展示和交易艺术品为主的艺术博览会(Art Fair),2025北京当代艺博会出现了一些“新物种”。艺博会以往的参展形式大多涵盖传统绘画、雕塑和数字艺术等,兼具学术与商业价值,参展单位多以画廊和拍卖机构为主。但是,在2025北京当代艺博会出现了包括特别策划的系列视频“北京艺术故事”和“艺术主语人”策划项目等在内的一些崭新参展形式,参展机构也不再局限于画廊和拍卖机构。甚至,还有媒体在北京当代艺博会强调策展性的大前提下,推出了特别艺术合作项目,比如《北京青年》周刊和《茜茜姐妹》呈现的《新质女性画像》,展示了艺术在固有形态和产业逻辑之外蕴含的更多能量与可能。

“凹凸”这两个汉字的形象实际上就是榫卯结构,它也是一种有差异的互补。在北京当代艺博会出现的这些“新物种”,刚好有力地诠释了这种差异的互补,让艺博会呈现出更多种样子和更多种可能。

“北京艺术故事”的20年回望什么价值是我们应该呵护的

4月25日,在798艺术区的UCCA尤伦斯当代艺术中心报告厅“北京当代·艺术博览会:凹凸”新闻发布会现场,到场观众和媒体一同观看了由北京当代艺博会特别策划的系列视频“北京艺术故事”的首集,这个系列视频后来在北京当代艺博会的全媒体平台陆续发布。

视频栏目《北京艺术故事》,由北京当代艺博会特别策划,通过珍贵的影像素材将记忆回溯至二十余年前的北京,中国当代艺术的萌发之时,将往昔充满实验精神、热情专注的瞬间和人物再现于眼前。栏目共分六集:布展、开幕、研讨、吃饭、生活、逛展,从全国农业展览馆、798的旧厂房,到饭桌上与胡同里的喧嚣,这些艺术的故事记录了一代艺术人的探索、突破与生活,他们用纯粹的创造与信念,为今天如此丰富多样的艺术生态埋下了一颗颗种子。

其中,在第四集《吃饭》中,镜头带我们来到几场充满人气与锅气的“饭局”,在大快朵颐间发现艺术家们的另一面;第五集《生活》,则穿越到艺术家们鲜活的生活现场,他们有人喜结连理、有人享受便当、有人财务丰收,一帧帧画面组成了一幅鲜活的生活长卷。

短片所采用的素材都来自星空间创始人房方及其团队多年前拍摄的影像素材存档,此次用于留念及创作分享。曾经在央视《美术星空》栏目担任了五年编导的房方承认其媒体工作者得天独厚的经历,让他可以像战地记者一样一直出现在艺术事件发生的第一现场,对于拍摄纪录片的执念又让每次拿起拍摄器材的他成为一个个艺术故事的记录者。2005年他创立了星空间,开始发掘年轻艺术家,也正是在2005年前后,798迎来画廊进驻的高峰期,北京公社、常青画廊北京空间、站台中国等纷纷在此成立或迁入,房方用镜头记录下了正在成形中的北京艺术聚集区。

在本届北京当代艺博会开幕前一天,从常青画廊20周年展览现场传出的锣声与人群喧闹声提示着又一个庆祝时刻的到来,也夹杂了刹那的怀旧情绪。

这个视频特别感谢了素材的记录和分享者,视频中出现的行业同侪和艺术家,以及仍然在艺术圈奋力前行的同仁们。在房方看来,是他们在不同时空的行动和热忱,共同书写了这则动人的“北京艺术故事”,也是在北京当代艺博会这个“在商不仅仅言商”的大场景下,共同回顾和探讨什么是支撑我们继续走下去的基础,哪些价值需要我们重塑和呵护。

朱珠:“艺术主语人”的发声作用收藏之于每个人的意义

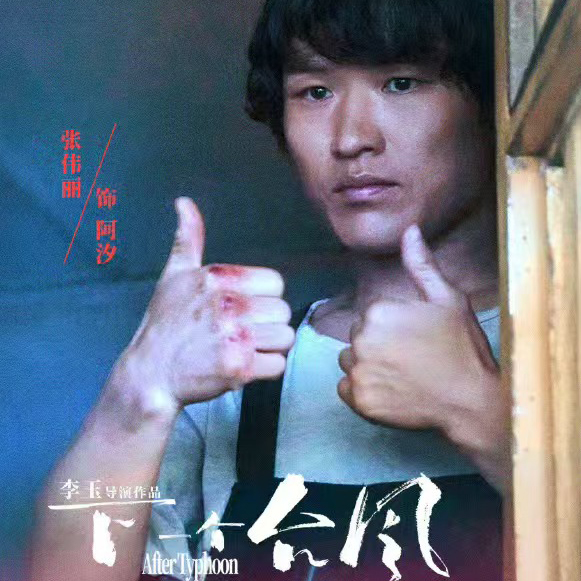

演员朱珠作为本届北京当代艺博会的“艺术主语人”,策划了项目“欢乐之家”(House of Mirth)。朱珠和Henny van Nistelrooy将十年前朱珠在仰光的一次难忘的跨年体验,通过绘画、装置、雕塑和热带植物重现于全国农业展览馆北京当代艺博会的现场,邀请浸没于陌生感和数字化的观展人在这个记忆空间里被重新唤起肆意、落寞和欢乐这些充满生命力的情绪。

《欢乐之家》是女作家伊迪丝·沃顿于二十世纪初出版的一部经典小说,讲述了美国“镀金时代”末期在婚姻是唯一出路的社会环境里,没落的贵族小姐莉莉逐渐在婚姻、财富、地位与自我的矛盾中迷失,最终幻灭后在彻底毁灭中得到解脱的悲剧故事。

十年前,朱珠在缅甸仰光与世界各地好友共同度过跨年;十年后,数字屏障取代体温交换,算法情绪稀释个体感知。彼时肆意的欢笑、模糊的社交边界,与今日世界形成微妙互文。此次策展无意否定技术文明,而是通过油画、装置、雕塑等艺术形式,以热带植物的原始生命力,带领观者来到十几年前40摄氏度高温的仰光,使人们暂时从冷科技的体感中剥离出来,进入一个充满酒精、汗液与不确定性的集体庆祝当中,感受“欢乐之家”的欢笑、落寞与孤独,这里没有社交安全距离的规训,只有滚烫的亲密与脆弱的真实。

对于北京当代艺博会“艺术主语人”这个身份,朱珠坦言:“作为一个北京人,作为一个曾经被北京浓厚艺术氛围孕育的北京青年,特别希望自己做点什么事情能够帮助扩大北京艺术圈的声量,让更多的人再次对北京重新产生兴趣,来北京一起为了艺术共襄盛举。”

正如朱珠希望的那样,她的参与的确让北京当代艺博会被更多人看到,“欢乐之家”的策展项目在艺博会期间一直人气很旺,也成为社交媒体分享的爆款。对于与北京当代艺博会此次合作的彼此赋能,以演艺事业为重的朱珠认为:“能够被邀请作为艺术主语人很荣幸,这在某种程度也意味着艺术圈对自己的认可,尤其是在特别注重学术氛围的北京艺术圈显得尤其可贵。相当于他们给我戴了一朵小红花,这个荣誉让我更要好好努力发挥自己的作用。”

北京当代艺博会这次选择朱珠作为艺术主语人的确考虑到了其多重的身份,她不仅是一个演员,还是一位藏家。“我们这次是邀请她作为艺术主语人,而不是传播方向的某种‘大使’的概念,是想让大家能够看到收藏能给每个人带来什么,因为举办艺博会最重要的一个目的就是要带动收藏。”北京当代艺博会品牌总监罗可一接受采访时给出了邀请朱珠合作的深层思考。“收藏能给一个人带来什么?从艺博会的角度去观察,这是个非常有意思的话题。朱珠这次的策展项目包括她自己的收藏,也有她在艺博会和画廊里看到的作品,展览的策展概念是她对于过往回忆和北京艺术生态的一次‘再激活’。她也在给大家展示作为一个藏家,应该用怎样的视角以及如何去选择作品。我觉得,这些对于公众非常有带动和示例作用,也有可能会带给刚入门的藏家一些启发,或者给想要收藏的人起到一些示范的作用,这是我们跟朱珠合作的非常重要的一个意义。

《蒙太奇》电影美术与当代艺术的关联与渊源

在此次北京当代艺博会,中国电影美术学会创作团队的作品在“众望”单元特别呈现,同时中国电影美术学会当代艺术研究工作委员会还参与了5月25日“会面”现场论坛单元,与大家探讨“电影美术与当代艺术创作的关联与渊源”。

“众望”是北京当代艺术博览会关注于公共艺术的单元,在艺博会现场的公共空间中呈现具有景观性和参与性的艺术作品,也借此拉近当代艺术与公众之间的距离。

中国电影美术学会此次汇聚了致力于电影美术创作的多位优秀艺术家,包括电影美术指导、人物造型指导、视效指导和道具设计师等。

冯放的创作《候鸟》以“鸟道”候鸟迁徙生发展开,关注自然与人的依存关系。不锈钢的亮面在阳光下、在天空背景中是美丽的弧线,而哑光面又能把肌肉和骨胳的紧凑感、紧张感和力量感都显示出来,既飘逸纤细又坚韧有力。

CFADA创作团队的作品《蒙太奇》,物与物在终将坍缩为0与1的绿色空间中相聚,戏服的褶皱中蛰伏着未落幕的剧情,道具的棱角里折射出被折叠的时空。虚与实的边界正悄然溶解,电影的记忆碎片开始震颤、重组,一场跨越时空的蒙太奇实验就此发生。

“蒙太奇不仅是电影的叙事手法,更是构成当今世界的一种语言。一说到蒙太奇就会想到电影,蒙太奇在最早诞生的时候,就是把一个长镜头将它碎片化地剪辑。当下的生活已经很碎片化,当下的人如何从这种碎片生活中找到自己,我觉得也是很有当代性的思考。”此次担任中国电影美术学会项目总设计师的黄非这样解释电影与当代艺术的关系。“所以在《蒙太奇》这个作品里有很多在电影中用过的道具,像《刺杀小说家》中的那些模型,还有雷老师用过的那些戏服布料,我们重新把这些元素组合共同形成《蒙太奇》这个当代艺术作品,就是场馆里那个绿色毛茸茸的作品。”

“会面”是北京当代艺博会的论坛与媒体单元,通过线上与线下不同的空间与媒介,打造让人们可以面对面相会的社交内容和场景,推动人与人之间的思想交流的进阶。在“电影美术与当代艺术创作的关联与渊源”交流活动中,邀请到当代艺术家邬建安与中国电影美术学会成员冯放、雷舒羽、李安然对话,共同探讨创作的共同性和差异性。黄非认为:“无论是什么创作目的,都是要表达某一种观念,只是采取的形式、方法和技法不同……这次的参与就是来展现一下电影美术人在当代艺术创作这方面的一些思想。”

冯昱X井博文X布鲁高

女性不止单一画像

文 陈宛泽 摄影 解飞

冯昱

镜头下的多元叙事女性生命的真实肌理

从时尚编辑跨界成为人像摄影师,冯昱的履历充满传奇色彩。作为拥有17年行业积淀的资深创作者,她不仅以镜头定格过政商名流、艺术家、运动员等各界精英的风采,其为国际品牌掌镜的广告作品也频繁亮相各大一线媒体。她的作品善于捕捉每个被摄者的独特气质,同时始终保留着对人性温度的探寻。

2017年开始,冯昱逐渐转向非商业拍摄,并展现出惊人的创作爆发力。她的《人人女也》系列通过深度访谈与肖像拍摄的结合,将30-40岁中国女性的婚姻、生育、职场困境等生命议题编织成一部当代女性启示录,该系列更以“用复杂性呈现本质”的创作理念入选第八届中国摄影年度排行榜。

《我的妈妈是单身》是为11名单身妈妈创作的影像记录,用镜头温柔地撕开社会标签,将这群“生活游戏高手”的硬核人生搬上屏幕,让我们看见女性的韧劲。

冯昱

摄影师、艺术家、藏家

Q:您此前更为大家熟知的是拍摄明星肖像,比如成龙出版的自传,封面就是您拍摄的。在您的镜头下,明星就跟我们身边的普通人一样,很有温度,很有故事感。您是怎样捕捉到这些瞬间的,有什么故事可以跟我们分享吗?

A:我分享一个拍摄王晶导演的故事吧。那时我刚刚入行,年轻气盛,也没什么沟通技巧。拍摄王晶导演的时候,我因为不太会沟通,惹得他非常生气。不过好在最后完成了拍摄,成片效果也还不错。但那次之后我开始意识到,作为一名职业摄影师,懂得沟通和尊重被拍摄者,才是最重要的。

Q:后来您逐渐转到创作关注普通人的非商业化作品,比如《人人女也》和《我的妈妈是单身》等等,是什么启发您向这个方向探索的呢?拍摄这两类作品时的心境是不是也很不同?

A:我想,首先我是非常幸运的人,因为摄影对于我来说既是我爱的事,又是我擅长的工具。商业摄影是我在运用我知道的东西帮助客户满足他们的需求,它是有准确性的。但是我自己的创作是一个探索认知的过程,正是因为我不知道,我才想要去拍摄她们,完全没有准确性,是不断打破和开阔我认知的过程。

Q:您今天的作品《我的妈妈是单身》,一共拍摄了11位人物,非常丰富,可以跟我们分享其中的故事吗?

A:很多人听说我拍摄这个作品,都以为我是单身妈妈,其实不是的,我是一个已婚未育的摄影师,我的家庭很幸福。为什么我想拍摄单身妈妈呢?我想给大家讲两个故事。

第一个是冯海宁的故事。冯海宁是Nova Heart的主唱,是个摇滚明星,同时她也是一位单身妈妈。2019年,我搬到柏林,她热情地请我去她家聊天。这是我人生中第一次走进一个单身妈妈与孩子的生活。整个下午我都在观察她和她家的细节,我看到她手忙脚乱地应付堆在池子里的碗和满地的玩具,看到她长出了白发、身材开始走样。她一边说着“一层的房子很难有阳光啊”,一边掂着挂在她身上的Leo。那天我们大聊特聊,她中气十足,容光焕发。我看不到她的恐惧,那一幕对我冲击很大。后来我和朋友说起她,我说,她不觉得恐惧,而我觉得恐惧,可能是我的问题。

第二个故事发生在2024年,我一个七年没有联系的朋友突然告诉我,她在加拿大独自生了个孩子,没结婚。当时她准备回国,想带孩子见见我。我俩约见时,我很震惊她的变化:皱纹,白发,非常瘦。但与此同时,她跟冯海宁一样,浑身充满了能量,眼睛里有光。她跟我说,千万不要以为单身妈妈带小孩很惨,其实她特别自由。那次之后我就在网上搜有关单亲妈妈的话题,完全颠覆我的认知,她们都很享受这个身份。这引发了我强烈的好奇心。

Q:您为什么会想到从“单身妈妈”这个角度切入呢?

A:就像刚才说的,它吸引到了我,我想去探索它,就像突然遇到萤火虫,自然地就对它好奇、被它吸引。在拍摄完她们的故事以后,我才意识到我到底在找些什么。

Q:您一共拍摄了11位不同风格、不同经历的单身妈妈,非常不容易。我知道其中一位您的采访嘉宾也来到现场,观看了您的作品展。您是怎么找到她们的呢?是出于什么样的考虑选择她们作为您的拍摄对象的呢?

A:单身妈妈的数量保守估计有两三千万,是很庞大的群体,找到她们在这个时代是很容易的,有身边朋友的推荐,也可以直接通过网络联系她们,现在有很多人都愿意大大方方地讲自己是单身妈妈。

至于筛选拍摄妈妈的标准,就是她们要已经从这个困境中走出来,不再将自己定义为一个受害者。关于这个我也想分享一个小故事。有一个女孩是被推荐来的,她当时深陷在第二段婚姻的离婚过程中,粗采时一直在哭,显然还没有走出来。所以我一开始觉得她并不合适。但两个月之后,我重新考虑了一下,因为我能感受到她想要向前一步,我想要推她一把。所以我又联系她参加拍摄。

拍摄当天,她带着五岁半的女儿一起出镜,她和女儿对视的瞬间,直接哭了出来;她的女儿背对着我,我看不到她的表情,但我看到女儿抹了一下眼泪。小姑娘只有五岁半,但是她可以共情妈妈的感受;而成年人在遇到这样的情境时,更多的是带着评判的眼光。

Q:的确,我也能从每个嘉宾的访谈中感受到她们的独立精神,很鲜活,很有感染力,颠覆了我之前对于“单身妈妈”的一些比较传统的印象。您在拍摄完她们的故事之后,对单身妈妈的认识是不是也不一样了?

A:非常不一样,非常颠覆。我之前看到我朋友的经历之后,就觉得她们很惨、很穷,是被抛弃的,但是在我拍摄完之后,我从这些单身妈妈身上看到的是阳光、积极、有魄力的形象,面对困境,她们敢于踏出第一步,这一步非常重要,从此她们的人生不一样了。我们大多数人面对困境的时候,往往会卡在这一步上。其实我想讨论的不止是单身妈妈或者女性议题,更进一步的是人生与困境:我们要如何面对困境?如何踏出第一步,在困境中找到光?

Q:我发现您对她们的称呼一直是“单身妈妈”,而不是“单亲妈妈”,您对这两种称呼有什么看法呢?

A:我不喜欢“单亲妈妈”这个称呼,第一,强调单亲本身就有一点点歧视感,为什么没有“双亲妈妈”这个词呢?第二,单亲是从孩子角度出发的称呼,那妈妈的主体在哪里?英文中有个词叫solo mom,solo是独立的意思,我觉得更准确些。中文我暂时找不到一个更好的替代词,所以我想称她们为单身妈妈。

井博文

画布上的镜像凝视中的解构

井博文

艺术家

Q:这次您带来的作品名字叫《光》,是一幅很沉静的女性肖像,但如果一直望着她,又有一种时光缓缓流淌的感觉,好像主人公想要告诉我们什么似的。您是不是在创作当中有意识地营造了这种互动感?

A:是的,我在构思这幅画的时候有一个比较清晰的画面,她是一个女性的形象,眼睛低垂,有一束黄色的光,她的形象是静静的,同时隐藏着一种特别坚韧的力量。我在创作的时候特别希望能用静止的画面来表现出这种力量。因为我从身边的女性朋友那里能够感受到这种特别安静又坚韧的力量感,我想把它带到我的作品中。

大家看到这幅画可能都会记住那束黄色的光,但其实我在画面的一角留了一个空白的角落。这两天展出中,很多人问我,为什么这个角落是空缺的,其实我想表现的是,女性在生活中,有这样一个小小的角落是被忽视的。

Q:您的画还有一点非常特别的是,大多数画家在创作的时候是想通过画面给观众传递一种思想和理念,但您的这幅作品更希望与观众互动,达到千人千面的效果。这一点可以跟我们展开聊聊吗?

A:有的艺术家在创作时比较自我,想表达自己,但我觉得每位看画人在不同时期、不同状态、不同心情下,看到这幅作品都会有不一样的理解,这是艺术品与观众之间很重要的连接。

Q:那么对于我们今天的主题:“女性不止单一画像”,您有什么想跟我们分享的吗?

A:我认为所有的女性画像都不是一个静止的状态,它是多变的,因为生活是多变的,我们要不断适应当下的状态。所以它应该是流动性的。

Q:您欣赏的女性是什么样的?

A:不知道大家有没有看过《素食者》,里面的主人公想变成一株植物,她的家人和朋友会带她出席社交场合,可是她没有按他们的想法活着,她始终坚持自我,她不需要被理解。我认为这是很重要的,女性是柔软而坚韧的,虽然被社会切割,但也保留了很多棱角。

布鲁高

兔子的叛逆乖顺中的力量

布鲁高

艺术家Q:前面两位老师分享的作品,无论是摄影还是绘画,都是人物创作;而您的作品《听风》非常特别,是一只粉色的小兔子。可以跟我们聊聊,您怎么想到通过小兔子来进行女性表达的呢?

A:说起小兔子,首先就会有一种可爱、乖巧、温顺的印象。但即便是外表如小兔子,也是有她自己的想法,坚定的内核。我想用小兔子的乖巧形象与内在的一种坚韧力量,形成一种反差。任尔东南西北风,她只听自己的风。

Q:看得出来您是一位直觉型的创作者,注重创作过程中的感觉。您的“兔子与女性”的解读非常有趣,那么您眼中的“女性画像”是不是也很多元、很风格化?

A:我对“女性画像”的理解跟我对创作的态度基本一致,承认多样性是一个起点,而不是终点。我认为女性的画像风格不重要,画什么怎么画不重要,忠于自己的感受很重要,不被应该怎样的框架所束缚。如果说人生是一幅作品,外界的声音就是调色盘上五颜六色的颜料,最终成为什么样的作品,取决于你手中的画笔。

Q:您的艺术创作通常围绕哪些主题展开?您接下来的创作计划是什么?是否有想要突破的新方向?

A:我的创作基于对日常生活里的一切感受。创作还会像流水一样继续,也希望能不重复昨天的自己。但这种不重复不是一种选择,而是一种不得不的状态。

北京当代艺博会策展项目

新质女性画像

文 王祯 摄影 解飞

允许你是你,我是我,我们每个都是独特且丰盈的自己,《新质女性画像》在此次北京当代艺博会呈现的不同形式和引发的多角度思考,让身处其中的每个人更加认同新时代女性的社会角色和自身定位。

作为与北京当代·艺术博览会合作多年的媒体,《北京青年》周刊和《茜茜姐妹》已是第四次参展。作为“特别艺术项目”先后策展《一个属于自己的房间》《花房》和《非遗在当代》,2025年参展项目《新质女性画像》。

新质女性既不是传统意义上的贤妻良母,也不是女强人,她应该是流动在职业女性与贤妻良母之间的精灵,是社会创新的参与者和引领者。

她们独立自信,充满智慧,善于发掘自我;她们是新时代女性的代表,打破常规,重塑自我,为女性发声;她们在多元领域勇敢探索,无畏逐梦,以崭新的视角开拓无限可能。

在北京当代艺博会强调策展性的大前提下,《新质女性画像》邀请冯昱、井博文、布鲁高、朱宇倩和叶雨佳五位年轻的女性艺术家参与联展,其中冯昱的摄影作品《我的妈妈是单身》不仅在展览现场独树一帜,而且在艺博会会面论坛现场与听众产生强烈推荐共鸣;井博文的作品《光》被誉为北京当代艺博会的“蒙娜丽莎”,“小红书”不少“艺术薯”分享“艺博会最值得一看”时都会把它作为首推;布鲁高的作品《听风》在艺博会四天时间则成为爆款,大家纷纷与之互动拍照。

新质女性是对当代女性态度与新力量的一种诠释,而在当代艺术领域,这种“新质力量”或被转化为独特的观念和表达形式,或与自身的革命与创新相结合,或撷取自智能时代的前卫元素,重造现代女性力量之源。

1.“新质女性画像”展位;2.冯昱拍摄过的妈妈本人带女儿来到;“新质女性画像”展位;3.黄渤来到“新质女性画像”展位看展;4.冯昱摄影作品 《我的妈妈是单身》;5.朱宇倩作品