《作家城堡》 满目疮痍中的回望与反思

时间:2025-09-25 18:55 来源:北京青年周刊

编辑 康荦 文 韩哈哈 资料提供 新星出版社 美编 孙琳

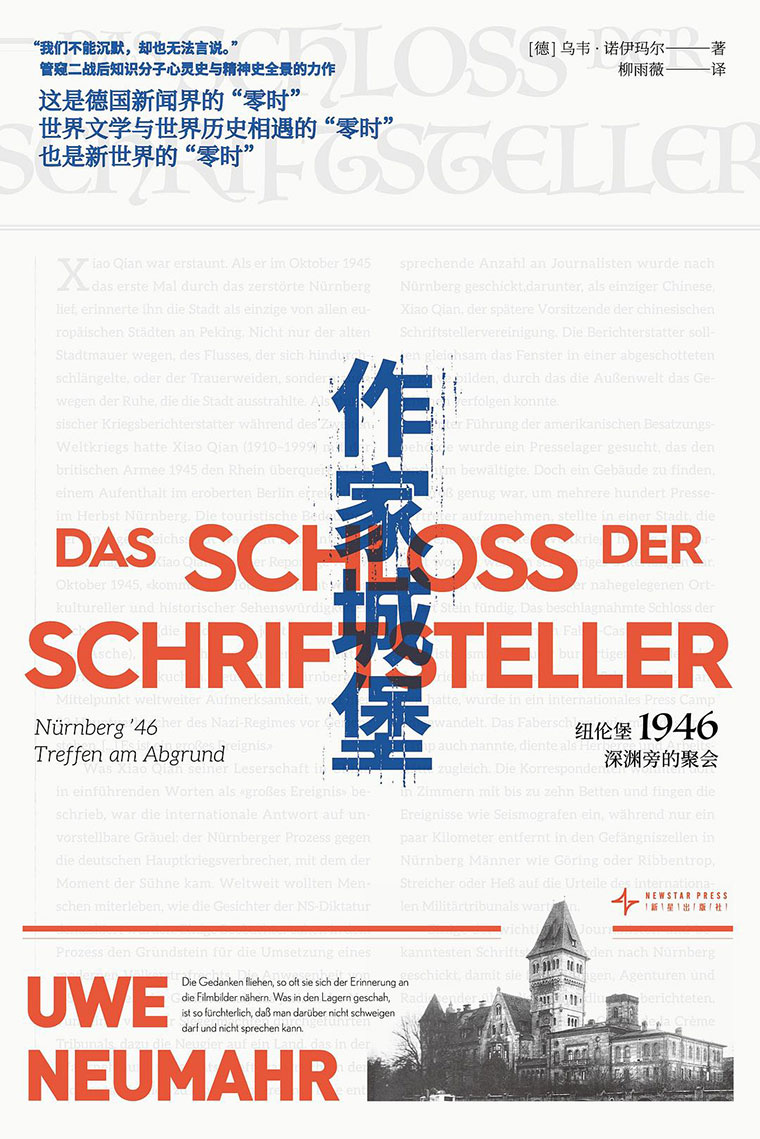

9月8日是国际新闻工作者日,这个为纪念新闻工作者的使命、抗争与牺牲而设立的重要国际纪念日,核心是捍卫新闻自由、维护记者权益、致敬真相守护者,这不仅是对新闻从业者职业价值的认可,更承载着国际社会对“无恐惧、无压力”新闻环境的共同追求。而这个节日的价值,远不止“缅怀”。它还镌刻着一段特殊的历史记忆:1945年至1946年纽伦堡审判期间,来自世界各地的记者与作家,曾在被称作“铅笔城堡”的记者营里,记录历史真相、反思战争罪责。

满目疮痍中的回望与反思、发声与失语,纪念世界反法西斯战争胜利80周年,今天,让我们从《作家城堡》谈起。

纽伦堡,德国命运之地。

过去,这里是一年一度的纳粹党代会举办之地,希特勒也正是在此颁布了史上最骇人听闻、灭绝人性的《纽伦堡法案》。如今,这里是审判纳粹主要战犯的地方,美、英、法、苏四国组成国际军事法庭,将对一个罪恶政权的军政高层进行法律追责。

1945年至1946年纽伦堡审判期间,来自世界各地的记者与作家,曾在被称作“铅笔城堡”的记者营里,记录历史真相、反思战争罪责。

这是前所未有的历史机遇——来自世界各地的250名记者、11位摄影和摄像师齐聚由被没收的城堡改建而成的记者营,当时仅存的可同时容纳如此多人的完好之地。他们中有——大名鼎鼎的曼氏家族姐弟,以“华沙之跪”震惊世人的西德总理,东德史塔西情报局局长,20世纪首位公共知识分子,首位女性战地记者,《第三帝国的兴亡》作者夏伊勒……当时的他们寂寂无名,后来的他们享誉全球。

“记者营”,既是他们的住处也是他们的工作场所;他们住在十人间,地震仪般捕捉着重塑战后新世界的脉动。几公里外,就是关押着的世界级头号战犯。

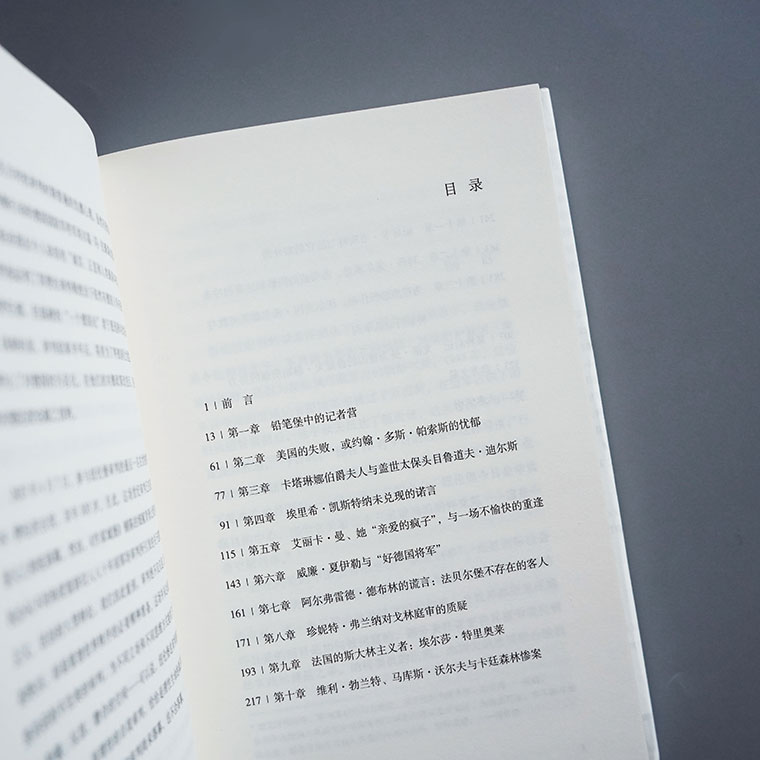

聚焦纽伦堡审判——首个国际法庭审判,史上首次政权的军政高层集体受审,首次在庭审中使用四种语言。2000多名司法团代表,21名纳粹主战犯,216次庭审,近10万份文件、10万英尺胶片、2.5万张照片,139名证人……本书聚焦报道此事件的记者们,还原了这段历史中他们面临的极端处境。作者以细腻的笔触还原了诸如作家艾丽卡·曼、战地记者玛莎·盖尔霍恩、作家夏伊勒等众多文化名人的现场观察与内心挣扎,还原了他们遇到的极端状况,展现了人类面对暴力、创伤的方式,以及参与审判如何影响了他们日后的生活。既有历史现场的电影感,也不乏人性叙事的温度。当他们凝视历史的深渊、思考罪责和正义时,他们的写作方式也在悄悄发生着变化。这本书,正是这些“历史记录者”的故事集。

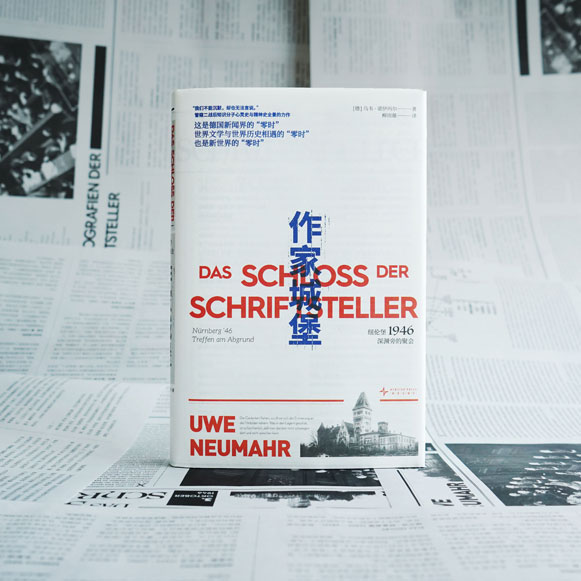

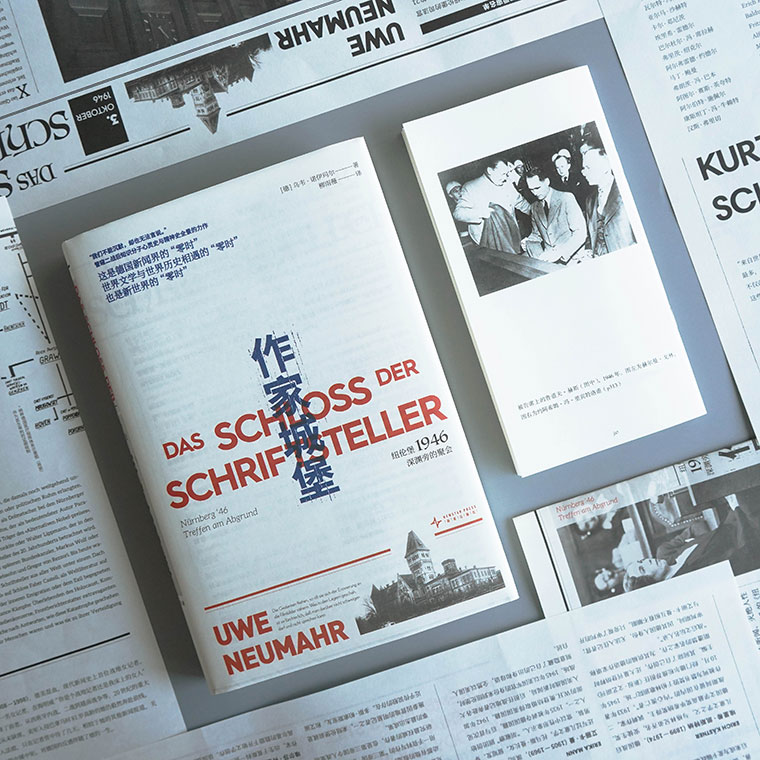

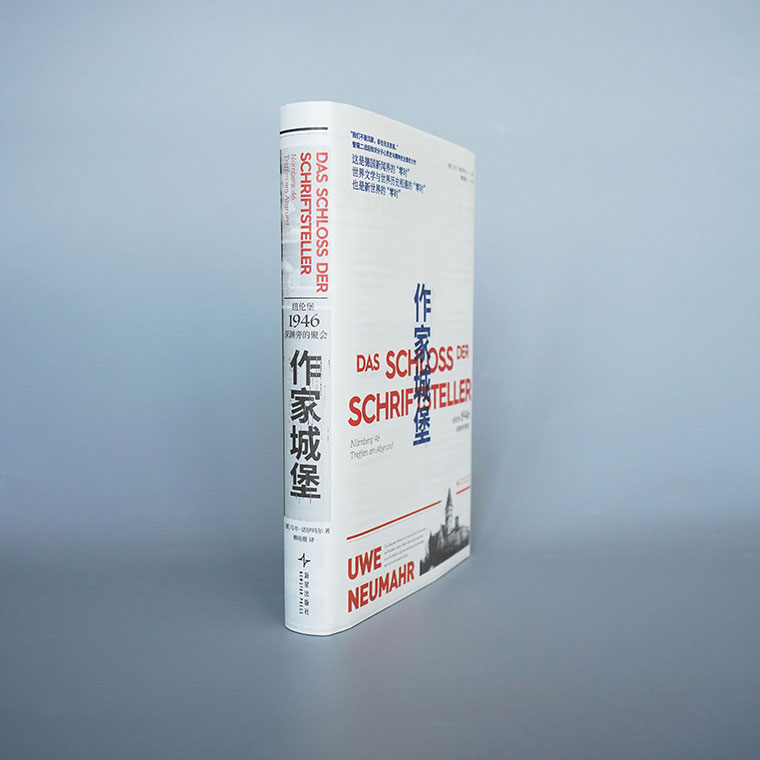

《作家城堡》

作者:【德】乌韦·诺伊玛尔出版社:新星出版社

译者:柳雨薇

1945年11月,为审判纳粹和欧洲轴心国、对二战罪行进行清算,战胜国齐聚纽伦堡,设置国际军事法庭,展开为期近一年的军事审判,史称“纽伦堡审判”。于是就有了这幅此前从未出现过的场景:各国记者、作家从世界各地赶赴而来,被安置在当时幸存的、为数不多的可容纳数百名记者的完好之地——被没收的文具制造商铅笔城堡法贝尔堡。这里既是他们的住处也是他们的工作场所,他们在城堡中辩论、跳舞、用酒精麻痹自己,报道正在接受审判的德国战犯和大屠杀罪行;他们住在十人间,像地震仪一般捕捉着正在重塑战后新世界的脉动。几公里外,就是关押着的世界级头号战犯。

本书讲述了这些记者和作家们的故事。当他们凝视历史的深渊、思考罪责和正义时,他们的写作方式也在悄悄发生着变化。《作家城堡》还原了他们遇到的极端状况,展现了人类面对暴力、创伤的方式,以及参与审判如何影响了他们日后的生活。

正如《作家城堡》中所传递的:“我们不能沉默,却也无法言说。”接下来,就让我们一同翻开《作家城堡》第十二章,走进战地记者玛莎·盖尔霍恩的故事,在阅读中致敬每一位“真相的摆渡人”,重新读懂记者的职业重量。

书摘:

第十二章玛莎·盖尔霍恩、海明威的阴影和达豪的冲击

你太勇敢了,勇敢的人是决不会有事的。

——玛莎·盖尔霍恩

1946年6月,也就是玛莎·盖尔霍恩(1908—1998)抵达纽伦堡的几个月前,她的话剧在伦敦大获成功。这完全出乎她的预料。毕竟,这部剧本最初不过是一个冲动的念头,只是友人说服了她,让她将之付诸笔端。在此之前,这位38岁的女作家从未涉足过剧本写作,也没有这种打算。她发表过一些长篇和短篇小说,但她首先是一名坚定的新闻记者。盖尔霍恩热爱新闻事业,因为新闻总能带给她“见识和学习新事物的机会”。更重要的是,她有着强烈的使命感,要通过报道揭示社会的不公。

1941年,战事正紧,同事约翰·多斯·帕索斯的一番言论激怒了盖尔霍恩,因为他在伦敦的国际笔会大会上表示,作家不应当在这个时代继续写作。对此,盖尔霍恩在一封写给出版商麦克斯·珀金斯(Max Perkins)的信中愤怒地反驳道:“只要一个作家还有一丝勇气,他就应当在任何时代都坚持写作。世界越糟糕,作家就越应该努力创作,因为即便做不了什么建设性的事,来让这个世界更适合人们生活,或是减少世间的残暴和愚蠢,他至少可以记录。除他之外,没有人会做这件事,但这又是一件必须完成的任务。对那些遭到侮辱的人来说,这是他们唯一能够指望的复仇:有人会白纸黑字地记录下他们的遭遇。”盖尔霍恩不是一般意义上那种客观中立的记者,相反,她的文章从来都观点明确、立场鲜明、满怀关切。她的报道既是对人类苦难的动情描绘,也是一种愤怒的控诉。对她而言,新闻报道是教育那些位高权重之人的一种手段。

盖尔霍恩为人们的悲惨遭遇和当权者对权力的迷恋愤愤不平,正是在这个动荡的战争年代,她找到了她的使命:战地记者。她后来写道:“若不是身处战争那普遍的混沌中,我个人的无序便无处安放。”作为战地记者,她常年随军奔赴前线。从西班牙内战到越南战争,再到1989年美军入侵巴拿马,她的报道从未缺席,但第二次世界大战始终是她关注的焦点。盖尔霍恩是这场战争最忠实的记录者之一,此外,她还是女性战地记者的先驱,在这个几乎全由男性霸占的领域,她的存在有着极为特殊的意义。她的成就不仅要归功于她卓越的写作能力,还得益于她无止境的好奇心、勇气和杰出的社交能力。她非常善于倾听,即便是在炸毁的地下室或是泥泞的田地间,伴着廉价的威士忌和

来自五六个不同国家的士兵用英语、德语或法语七嘴八舌地聊天,她也乐在其中。

同样是这份好奇心,让她在1936年的圣诞节和欧内斯特·海明威走到了一起。他们是在基韦斯特的一间酒吧里偶然相遇的,当时她正和母亲在那里度假。一天下午,一个“身材高大、不修边幅,穿着皱巴巴、沾着污渍的白短裤和白衬衫的男人”坐在了她对面。她鼓起勇气和这位她仰慕的作家攀谈起来。他外表邋遢,当时已与第二任妻子结婚,但这没能阻碍他们把谈话变成一场调情。这种关系很快便更进一步。1940年,海明威与妻子离婚,和盖尔霍恩步入了婚姻的殿堂。玛莎·盖尔霍恩出生于圣路易斯,有一半德国血统。她的父亲是一名德裔妇科医生,有着犹太血统的他为了躲避反犹主义的浪潮移居美国;母亲则来自上流社会,是一位知名的女权主义者,还是美国总统夫人埃莉诺·罗斯福的朋友。盖尔霍恩后来常常提到,父母在这段婚姻中的地位是平等的,这种耳濡目染也间接导致了她与海明威婚姻的破裂。她的童年很优渥,接受的是私立学校的教育,还常去欧洲旅行。长大后,盖尔霍恩顺利升入距离费城不远的布林莫尔女子学院(Bryn Mawr College),但她很快就发现那里令人窒息的氛围和中西部的家乡别无二致——终其一生,她最害怕的便是无聊。

年轻的盖尔霍恩于是中断了学业,踏上了记者之路。她在几家报社工作过,还在巴黎生活过一段时间,和海明威相遇时,这位活泼的年轻人已然成为当时文学界的新星。她的短篇小说集《我亲眼见过的艰难时世》(1936)大受好评,她在书中描绘了一系列在大萧条中挣扎求生的人物,从年轻的妓女,到依靠社会救济生活的老妇人,他们的故事都相互勾连。格雷厄姆·格林(Graham Greene)在书评中对这部作品赞赏有加,还称盖尔霍恩的文风“毫无女性化的色彩,令人吃惊”。媒体将她的写作风格与海明威相提并论。正是因为有这层渊源,当自信而迷人的盖尔霍恩主动与海明威攀谈时,后者也十分受用,更不用说她还将他视为文学上的大师。早在1931年,盖尔霍恩就在文章中提及,她的座右铭正是海明威的小说《永别了,武器》中的一句话:“你太勇敢了,勇敢的人是决不会有事的。”

不久后,这对情侣决定一同前往西班牙,报道内战的情况。盖尔霍恩发表在《柯里尔周刊》上的电讯报道很快引起了轰动,主要是因为她新颖的视角。她的报道满怀使命感和战斗的热情,追求生动直观的呈现,力求为读者带来身临其境的阅读感受。这种报道风格最初被她称为“写你所见”,随后,她又找到了另一种比喻,将自己比作一台“长眼睛、会移动的磁带录音机”。她要求自己,付诸纸面的,必须是一丝不苟的、真实的感知。

在接下来的几年里,盖尔霍恩一直在德国追踪报道希特勒的崛起。1938年春天,也就是《慕尼黑条约》签署短短几个月前,她还曾去到捷克斯洛伐克实地采访。第二次世界大战爆发后,这些经历都被她写进了小说《被蹂躏的土地》(1940)中。战争期间,她持续为《柯里尔周刊》撰写报道,为此到过芬兰、香港、缅甸、新加坡、爪哇、加勒比海和英国。由于没有获得官方的记者证,她不被允许随军亲眼见证诺曼底登陆。于是,她躲进了一艘医疗船,并在登陆时假扮担架工混入军中,成为D-Day,也就是1944年6月6日登陆诺曼底的唯一一名女记者。

这是一部由铅字写就的战后知识分子心灵史、罪责忏悔录。本书内容丰富,包含空前绝后的世纪盛会,前所未有的记者阵容,还原了他们遇到的极端状况,展现了人类面对暴力、创伤的方式,以及参与审判如何影响了他们日后的生活。它可以由多个角度切入,我们整理了一些作家、媒体的观后感,或许可以给你的阅读以启发。

——周轶君

“这是一部独特的历史著作,重现了纽伦堡审判期间记者营的群像。这些卓越的记者和作家,带着战争亲历者的伤痛和寻求真相的使命,在法庭内外探究罪与罚的法律尺度,在报道和争论中拷问深刻的道德难题,也在沉默的思考中检测自己的精神信念。他们的勇气、尊严和思想力量,在细致精湛的叙述中栩栩如生,令人难忘也让人深思。”

——刘擎

“《作家城堡》是一部记述人类心灵史与新闻史的力作。二战后对纳粹骇人听闻的罪行的审判,关乎人类基本道德原则的确定,也关乎西方世界的走向;而对这次审判的报道,则关乎如何真实记录历史,如何直面这场巨大的创伤。本书以十二名记者、作家为经,以二十名主要战犯的审判进度为纬,全景式地,同时又细致入微地描绘了这一重大历史事件。”

——止庵

“一场审判引来各国禀赋各异、动机不一、姿态纷呈的记者们和作家们齐聚1945-1946年的纽伦堡“作家城堡”,共同记录并见证了这个风云际会、暗流汹涌、刀光剑影的深渊。独特的记者视角增加了这部绘声绘色且具有纪录片气质的作品的光辉——它穿过材料丛林而不致迷失,拨开时代迷雾而尽显清澈,流溢着光影、责任和洞见。”

——胡桑

“作家们在辉柏嘉城堡的邂逅,是世界文学史的一桩盛事。相信文学爱好者会喜欢这本别开生面的《作家城堡》;对德国历史感兴趣的读者也能够借它一瞥20世纪的往事。”

——陆大鹏

“这是一段引人入胜的历史,从作家城堡切入,展示了人类处理战争罪责、暴力创伤的多元应对方式。”

——《泰晤士报·文学增刊》

“这本书的一大亮点,在于其对女性记者群体的不成比例的关注。正因为女性从业者的数量如此之少,她们的处境才更耐人寻味——这些记录深刻揭示了那个仍被战争阴影笼罩的时代,无处不在的男性主导气息。”

——《法兰克福汇报》

“笔法精准、悬念迭起,直指罪行与责任的本质,更叩问战争叙事的(不)可能性——在战争频仍的当下,其现实意义可谓振聋发聩。”

——《世界报》

“德语文学学者在《作家城堡》中书写了他们被时代重塑的生命轨迹。”

——《明镜周刊》

“初看之下,将记者们在纽伦堡的琐碎日常与人类史上最恶劣罪行的记录并置,着实荒诞。但正是这种错位感,让诺伊玛尔的研究超越了普通文献,成为一部道德寓言。”

——《日报》

“这部鸿篇巨制既重构了新闻史脉络,又深刻勾勒出战后初期知识界的精神图景……”

——《星期五周报》(Der Freitag)