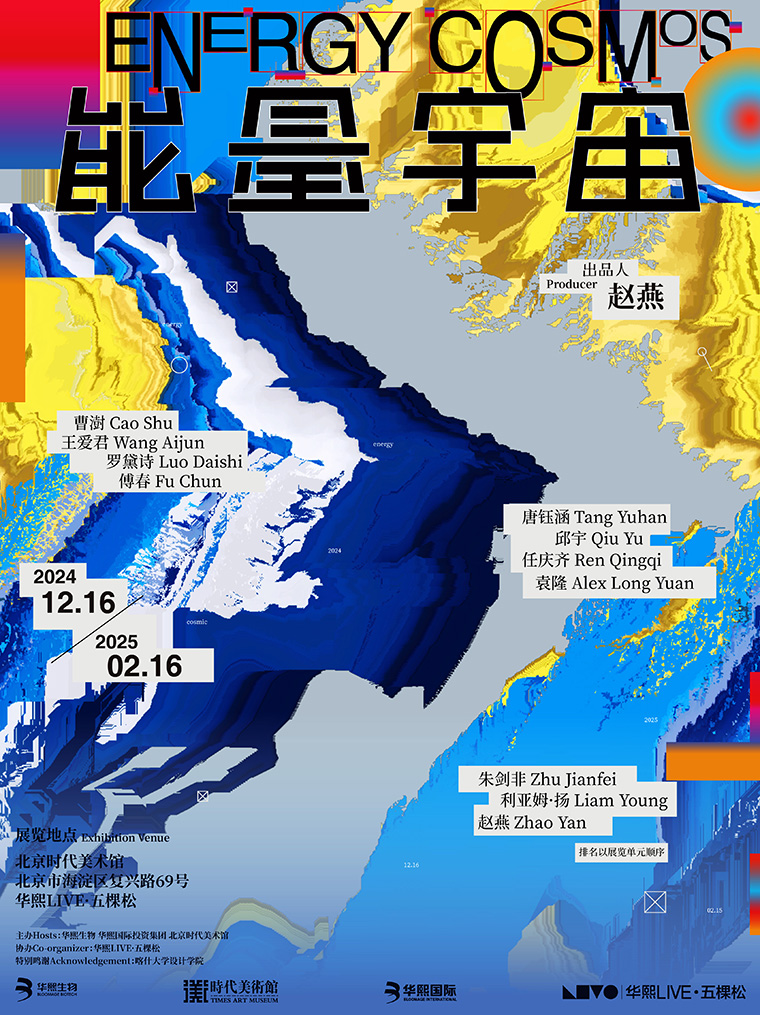

魅力南疆给无数艺术家提供了丰富的创作灵感,那里不仅仅有着神奇的地域风貌,还有着独特的人文风光与蓬勃旺盛的生命力。实地走访南疆后,更会为那里的景象所着迷。就像艺术家王爱君所说,那里有“隐匿于各个层面中的生命力”,也如同邱宇所说,那是“一些无法预见的经历,是一种偶遇,也是一种馈赠”。近期,北京时代美术馆年度自策大展《能量宇宙》正在展出,展览借助艺术和科技的力量,聚焦多彩南疆,用当代艺术的形式焕新民族文化的魅力,将丰沛的自然能量和人文能量传递给观众。展览分为《能量·深时上涌》《能量·空寂相拥》《能量·永生永续》三个单元,从山川地貌与人类文明叠加的地质能量,延展到东西方文明交流碰撞的文化能量,生动呈现出民族文化延续传承的脉络。在《能量宇宙》中,我们得以跨越过去和将来,窥探“未知”与“不可见”,体验感官和心灵的双重震撼。

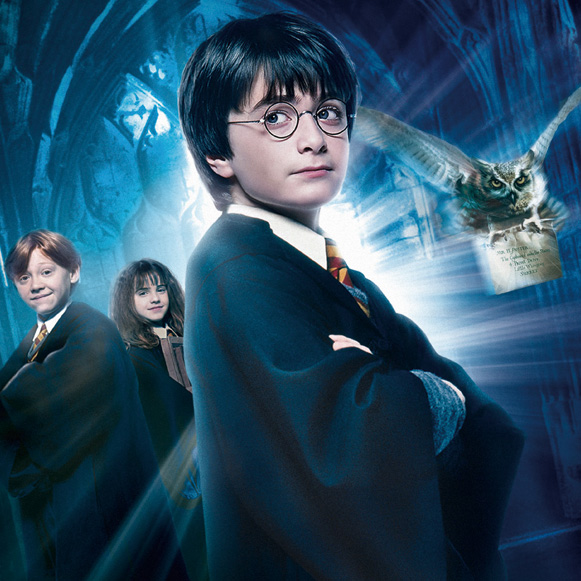

《能量宇宙》

展览地点:北京时代美术馆展览日期:2024年12月16日-2025年2月16日《能量宇宙》汇集11位国际艺术家,14件跨形式、跨媒介、跨学科的艺术与科技作品,突破想象,引领我们穿梭于浩瀚的能量宇宙,感受生命的无限辽阔。

步入深邃时间

展览的第一个单元为《能量·深时上涌》。所谓“深时”,实则是一个地质学概念,即“深邃时间”。这一概念区别于人类时间,是另一种更大、更超然的时间尺度。如果人类时间是以秒、分、时、年来计量,那么“深邃时间”的计量单位则是百万年、千万年、亿万年。在《能量·深时上涌》单元中,我们通过艺术家的作品重新感知时间,也得以亲自感受地质时间在新疆留下的痕迹。

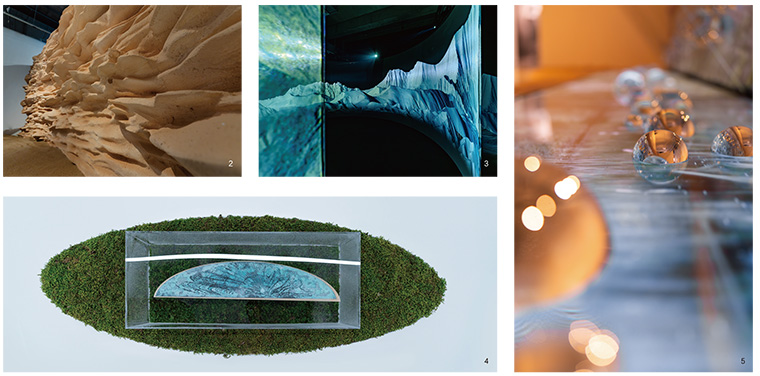

其中,王爱君的作品《昆仑·深邃时间》颇受瞩目。艺术家将抽象的时间具象化,以石子为载体,为观众带来亿万年时光积蓄的能量,启发了人们关于亘古时间的思考。同时,艺术家曹澍的装置作品《四亿年前是海洋,四亿年后是沙漠》和《异地牢结》,为观众带来一眼过去、一眼未来的震撼和跨越时空的能量交换;罗黛诗的《蜕变》等四组作品深度探讨人与自然的复杂微妙关系,《生长中》作为特别为本次展览创作的作品,展现在自然和人为力量下,铜如何生长出色彩皮肤和骨骼。

艺术家与南疆这片大地对话,通过收集声音、图像、影像等方式,将自身的艺术能量转化为感受的传达与共享。

民族文化融合的张力

在《能量·空寂相拥》单元,艺术家将新疆的传统、历史与文化记忆转译为当代艺术的表达,展现出当地民族文化融合的张力。

本单元中,傅春的摄影作品《帕米尔高原之花》,展现出帕米尔高原上塔吉克族女性的精神之美,她们勤劳淳朴、优雅深沉,如高原之花熠熠生辉;唐钰涵的装置作品《欢愉》,进入魔幻的奇景和秘境,感受人与自然能量间的心神交汇;在袁隆的《可持续共鸣体》中倾听这世界上那么多人的语言和声音,想象他们的生活百态,其中新疆的声音仿佛将大家带入了当地市井生活和街头表演中。

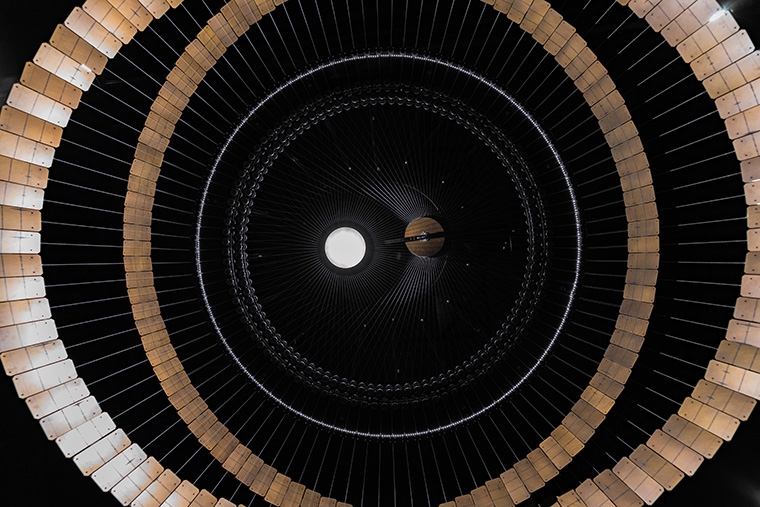

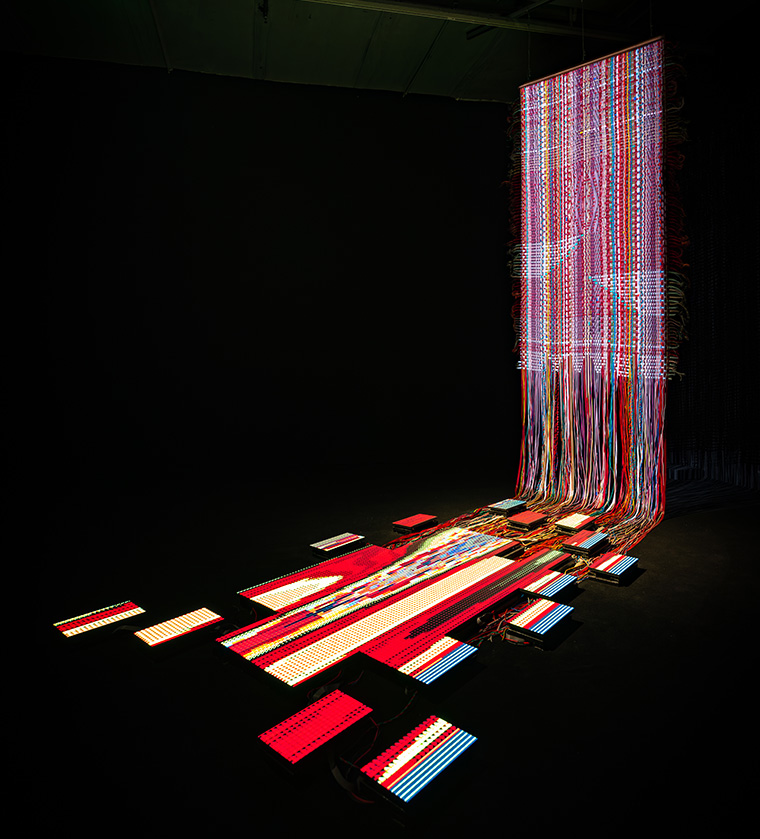

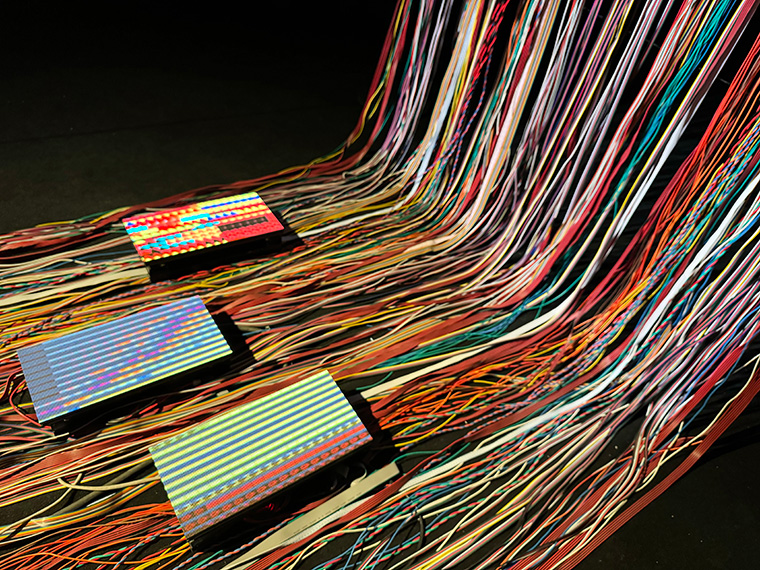

当观众走进近乎全黑的展厅,一件发光的“挂毯”引人驻足,这是艺术家邱宇与任庆齐的装置作品《共织》。LED屏幕背后的数据线与电源线交织,将传统编织技艺与数字编程结合,让观众看到了人类文明和文化的能量。

相遇与相拥的过程中,人类的思想和感情紧密相连,我们从中拾取能量、汇聚能量,让生命之路越来越开阔。

文明永生永续

《能量·永生永续》单元作为展览的最后一个单元,展现出艺术家对未来文明的想象,包括未来地球环境的模拟,生命延续与循环向前的探究,积聚能量永续发展的思考等等。

观众也许从朱剑非的机械装置作品《通往真理的道路》中,联想到欧洲教堂的穹顶,艺术家将钢丝发出的音波可视化,展现信仰和科学理性之间能量的循环传递。利亚姆·扬(Liam Young)的影像作品《伟大的努力》用宏大画面展现科技的极致魅力,试图将空气中的碳元素转化为液化气体,然后泵送到海底深处或矿化到沙漠岩石中,这些改造星球的计划颠覆想象,都让观众感受到强烈的视觉冲击。

备受关注的全息沉浸式作品《沧海桑田》则创造了一个梦幻的场域,它由时代美术馆创办人、馆长赵燕女士联合朱剑非共同创作。作品通过程序生成实时影像,让观众直观体验自然演化,移步之间,看遍沧海桑田,仿佛亲身经历了南疆大地亿万年的地质变迁。从平原、山川到河流与沙漠,流动的画面象征着能量的流转,让观众深切感受到大自然运转的节奏与伟大的生命之力。大空间里的唯美观影,辅之极具震撼力的视听效果,仿佛人在画中游,沉浸在宏大叙事的感动中。

当我们思考面向未来的科技发展、生命繁衍、文化延续等宏大话题时,这些艺术作品也在不同维度上给出了回答,在观众和艺术家及作品之间形成了对话。

1.朱剑非《通往真理的道路》;2.曹澍《四亿年前是海洋,四亿年后是沙漠》《异地牢结》;3.赵燕&朱剑非《沧海桑田》;4.罗黛诗《生长中》;5.唐钰涵《欢愉》

王爱君《昆仑·深邃时间》

Q:《昆仑·深邃时间》这件作品中使用的各式各样的珍稀石头从何而来?

A:作品中的石头的来源途径比较丰富,其中有由我个人在戈壁滩、和田等地所采集的,也有从各个博览会、奇石市集购买的,还有小部分是赏石圈的朋友赠送的,他们都希望参与到这件作品的创作中。

Q:在创作过程中,是如何将这些石头组合成具有深邃时间感的艺术作品的?

A:首先,石头在自然环境下其实是无序的,而艺术家不会照抄一个自然的秩序,艺术家必须去创造出属于自己的一个秩序。作品《昆仑·深邃时间》中的石头种类比较丰富,在这件作品中我希望它们之间能产生一种新的关系,去不断地让它们产生对话、沟通。所以,每一颗石头在空间中的位置实际上是特定的,并不是随机的,布展过程中我们是先确定大体量石头的位置,然后再通过它们去挑选那些能够和它产生对话关系的石头,以确定哪些石头能出现在哪些位置,会产生最好的联系。最后的结果就是我们看到的石与石之间产生丰富、复杂的联系,石与石之间一种强大的物性张力被展开了,也就是我们所说的这种“深邃时间”感浮现了。

Q:布展过程遇到了哪些技术难题,又是如何解决的?

A:一件作品从想法到落地,尤其是装置艺术,艺术家通常在想法成型时就能够预想到会遇到哪些技术难点,但通常的难点都不会是那些技术问题,而是真正在制作过程中出现的那些意料之外的状况。首先这件作品体量非常大,时间比较紧迫,这就对整个流程都提出了极大的要求,必须是紧锣密鼓地进行。前期先是承重的计算、模块化设计、人员训练等多项工作,由于我的工作室在天津,作品在北京展出,很多地理空间造成的沟通问题也会随之产生,同时在工作室进行预制作时也出现多次材料损坏等问题。到实地布展阶段,也是问题不断,现在大家看到的有几处镜子都是经历破碎后更换的。还是要感谢时代美术馆,反应非常迅速、专业性很强,感谢他们的全力配合,还有我们的工作团队付出的努力,使这件作品顺利落成,结果还是非常好的。

Q:不论是之前的《天外》系列的绘画作品,还是我们近期看到的装置作品,“石头”都成为你的创作主角,是怎样的契机让你开始以此为灵感进行创作的?

A:这和我一直以来的创作脉络有关,我最早从法国留学回来的时候,饱览了西方最前卫、最根源、最开放的当代艺术与思想潮流后,再回到哺育自身的文化语境中时,往往能够更清晰地认知自身的文化属性及其价值,所以迫切地想回到自身传统去找到自身文化的“根性”。我的绘画作品经历了从《花非花》到《天外》再到《物极之变》几个显著变化节点,其实就是一个向内求索的过程,直接的呈现就是物象的逐渐抽离,然后再到我的装置作品,最后都转向了文明的根源性、元初性层面上的思索,石恰恰与之相关。所以与其说石头成为主角,不如说是石与我们自身文化基因存在能够契合的维度,出于文化直觉将石作为主要的创作材料也是很自然的。

Q:从物质维度到精神维度,石头更有怎样的深远含义?

A:构成这些石头的主要元素与它形成的过程,每一种特殊的石头都需要特定的地质环境与地质运动共同作用才能形成。但是这些石头对于我们人类文明而言意味着什么?它与人类的关系如何?也就是石所承载的精神维度,这是需要我们去思考的。从今天的考古学证据与人类学研究来看,石最开始作为狩猎的武器,再到原始信仰产生时,作为祭祀仪式中与神沟通的重要器物,再到宗教时代,例如伊斯兰教将石作为圣物,它的地位一直都在,并见证、参与着文明的形成与跃升。后来随着现代性方案与理性主义所导致的科学主义兴盛,人类与石的灵性联系才被武断地隔绝开。在面对今天世界的问题时,我们能更加明确地提出,我们必须重新重视、重思、重建这种被我们割裂的联系。

王爱君

时间艺术与石头宇宙

资料提供 受访者

当观众步入王爱君的作品《昆仑·深邃时间》时,高悬于展厅的20000多颗石头带来的不止是冲击与震撼,地面镜子的反射让数万颗石头如暴雨般倾泻而下,更有一种进入时空隧道,与宇宙对话的感受。这些石头均来自于新疆,每一种石都有自己特殊的颜色、肌理、质感,以一种看似无序,实则有序的方式排列组合,它们承载着新疆亿万年来地质变迁的信息,更蕴藏着一个磅礴的时间宇宙。以下来自艺术家王爱君的专访,他向我们详细讲述了这件作品背后的故事。

王爱君《昆仑·深邃时间》

王爱君

天津美术学院教授,实验艺术学院副院长。早年留学法国,作品在国内外美术馆多次举办个人展览并被收藏。艺术的旺盛生命力

Q:你在2024年6月为新疆国际艺术双年展创作的《新疆阵雨》也是备受瞩目的,同时还有一件行为作品《立石》,实地走访新疆对你的艺术创作会产生怎样的影响?特别是在色彩与装饰方面?

A:实地走访对创作的影响当然是非常大的,一是切实感受到新疆特有的神奇地域风貌,二是具体地接触到成长在这片土地上的人民,其实无形间一直在深化我对新疆的理解。您提到色彩和装饰,是啊,新疆无论是人还是事物都是那么的热烈奔放,这种热烈是刻在新疆人的骨子里的,每个人都理所当然地能歌善舞。但如果说到确切、具体的影响,我想还是那种隐匿于各个层面中的生命力,新疆这种蓬勃的生命力是让我惊叹的,也是我希望在作品中能传达的。

Q:在你看来,数字技术为当代艺术的发展带来了哪些机遇和挑战?

A:长久以来,大家似乎都乐于以一种二元对立的关系去理解科技和艺术的关系,可实际上艺术的发展从未离开过科学技术。文明伊始,二者就一直交织在一起。直到近现代,艺术与科学技术的分野才变得明显起来,尤其是到1839年达盖尔公布银版摄影术,对当时的艺术体系造成巨大的冲击,传统艺术家似乎被完全替代了,可今天我们再回过头去看时,摄影本身已经成为艺术的表现形式之一。数字技术对当代艺术的冲击在我看来可能已经不像摄影术对当时艺术的冲击这么大了,因为这个时代的人,尤其是年轻人,他们从小就生活在一个数字化、图像化的世界,所以我们能看见今天的年轻艺术家都非常主动、自觉地去探索数字艺术的表现形式,其实对于艺术表现形式的多元化来说,这是非常好的现象。我并不会为艺术感到担忧,因为人类的心灵普遍存在对艺术的追求,只要心灵的这一向度没有消失,艺术会一直存在。

Q:未来在数字艺术领域,你会有哪些新的探索计划?

A:在数字领域,我以往的创作都围绕着现代技术对精神性、诗性的表达。之后人工智能和虚拟技术方面我也会投入更多精力,人工智能与虚拟技术的发展使现实和虚拟的边界变得愈发模糊,人与世界的关系也变得不明确,从前依赖的价值体系似乎已经逐渐失效,这也就提醒了我们需要对事物进行重新思考与重估,也意味着新的价值判断将会出现,而艺术在这个过程中可能性是无限的。

邱宇&任庆齐

经纬间的无限世界

资料提供 受访者

邱宇&任庆齐《 共织》

地毯是新疆极具特色的传统手工艺,其上的图案更是深入当地人民的生活,成为一种重要的视觉元素和文化特色。邱宇和任庆齐的作品《共织》使用数据线与电源线,用经纬交织的方式,再加上一些交叠的变化,形成了一种既有民族感又有数字感的视觉特征,促使观众对智能化时代背后的物质构成进行思考。两位艺术家在南疆考察中还参观了传统的地毯和艾德莱斯的生产工坊,亲身感受了手工艺背后人们的智慧和创造精神,“这种编织的过程就像是用双手与物质和机器进行对话,这也像是我们用信息通过计算机等设备与世界沟通一样。”这种视觉上的编织,体现了虚拟与现实、能量与信息、情感与记忆、过去与未来的交织,生动呈现数字智能时代的复杂景观。以下是邱宇和任庆齐向我们讲述的关于《共织》的创作故事以及他们的思考。

邱宇

艺术家,中央美术学院艺术与科技方向博士,任教于上海美术学院。从事艺术与科技的创作和研究,在创作中使用声音、影像、装置、生物等混合媒介结合科技手段探索科技媒介所蕴含的内在逻辑和语言关系,以及混合媒介影响下的生命感知。

新媒体艺术家。毕业于中央美术学院媒体艺术研究方向,中央美术学院机器人科技与艺术研究横向科研助理。任庆齐专注于新媒体艺术领域,致力于艺术与科技方向的研究,利用编程等技术手段进行艺术创作,创作范围涵盖了交互影像装置、三维数字艺术、声音视觉表演等。

数字对宇宙的诠释

Q:参展作品《共织》最初的创意灵感来源是什么?

邱:这件作品最初是源于物理与数字两种编织的理解,物理世界的编织就像我们所熟悉的在经纬之间可以构建出无限的世界,数字世界同样是用0和1来创造无限可能的空间。二者都源于数学和算法,如果说宇宙是一张数字编织的大网,今天我们所处的数字智能时代,则是由真实与虚拟共同编织的景观,也恰恰在这两种编织之间构建传统技艺与今天数字技术的关联与写照。在我们科技发展迅速的时代,智能或数字世界往往被认为是虚拟的、数字化的事物,正与我们周边实在的物理世界相对,但是当我们去追溯数字世界的构成时,我们就会发现那些虚拟的数字世界本身也是有多层的物质和能量的支撑,无论是基础设施的建设还是能源算力的布局都紧跟着智能时代的发展。

Q:如何想到用数据线与电源线呈现这件作品呢?邱追溯数字世界背后的构成,一是支持基础设施算力运转的电力能源,另一方面是流转于网络和数据库的信息。我们平时使用的电子设备无论是曾经的模拟信号还是今天的数字设备背后的运行是由这两方面构成,LED屏幕背后同样也是由电源电力和视频数字信号的传输和解码所构成。同时LED屏幕中的影像是用“宇宙微波背景辐射”的信息,通过编程生成出不断流动的影像视觉,两种编织形成了有意思的关联:一个是传统文化经纬编织的天地,另一个是数字对宇宙的诠释。

任:我们的生活已经与信息和能量深度交织了,虚拟世界与现实世界的界限也越来越模糊。尤其在当今数字技术飞速发展的背景下,我们可以看到无数的数据流和电能流动,它们通过不同的渠道交织、连接,形成了一个庞大的信息和能量网络。屏幕中流动的图案,不断变化、生成,试图让观众能感受到一种无形的能量。

数据线和电源线在生活中无处不见,是我们日常生活与工作中不可缺少的工具,承载着信息的流动和能量的传输。作为现代科技的产物,将其以传统编织的方式呈现,以此来实现传统编织技艺在当代艺术语境下的“转译”,使传统与现代相融合。

Q:实地走访新疆对你的艺术创作会产生怎样的影响?

邱:实地的走访往往带有更多的亲历感和具身体验,这个过程有时不一定带有特别强的目的性,在考察过程中很多偶然的经验也潜移默化地影响自己的创作,一些无法预见的经历,是一种偶遇,也是一种馈赠。就像2024年7月在新疆考察也是在作品《归于星尘》的创作过程中,朋友开车带我们去往博格达峰的路上,途经黑沟,是一片布满黑色石头的山谷,据说人们常常在这一带寻找陨石:那些黑黑的铁含量很高的石头,同时带有气印(陨石在进入大气层时,由于高温熔化并在冷却过程中,空气流动在陨石表面留下的痕迹)的外表被认为是陨石的特征。这也让我对那些干枯河滩上的石头有了一种星河的想象,就像星光落向大地,思想与情感流入心底,这也深深地影响了《归于星尘》那件作品的最终形态。

Q:你如何看待数字智能时代下传统文化的发展?

邱:首先,当数字媒介成为表达的媒介后,数字智能时代给传统文化的发展带来了新的机遇,同时,传统文化的数字表达也带来了更多的吸引力,强化了传统文化所蕴含的内在精神体验。另一方面,我觉得更重要的是,它还带来了理解传统的多重视角,我们可以在过去的媒介和技术中找到今天技术发展的路径关系,从一个漫长的技术发展的视角去理解构成当今世界的巨大网络。

任:传统文化在数字时代依然拥有强大的生命力和深远的价值,它不仅是我们的文化根基,还为现代生活提供了丰富的精神滋养。同时,数字技术也为传统文化的创新提供了无限的可能性。通过虚拟现实、增强现实、人工智能等先进技术,传统艺术形式得以在现代语境中焕发新生。

我们应该积极探索两者之间的结合点,让传统文化在数字智能时代绽放出更加绚烂的光彩。

邱宇&任庆齐《 共织》