编辑 王雅静 文 王雅静 资料提供 中央美术学院美术馆 设计 崔洪洋

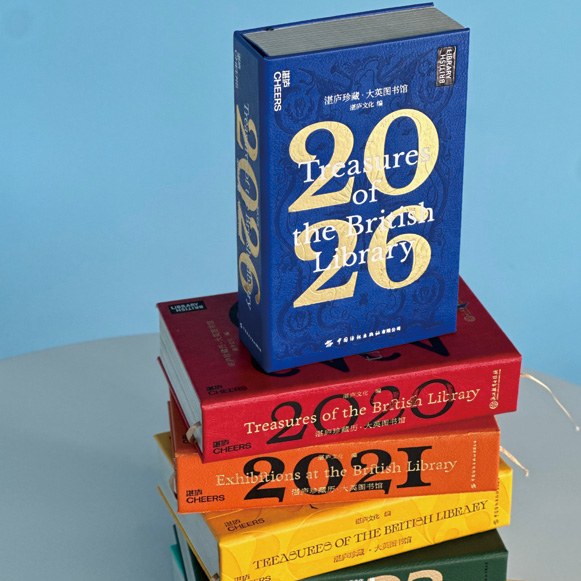

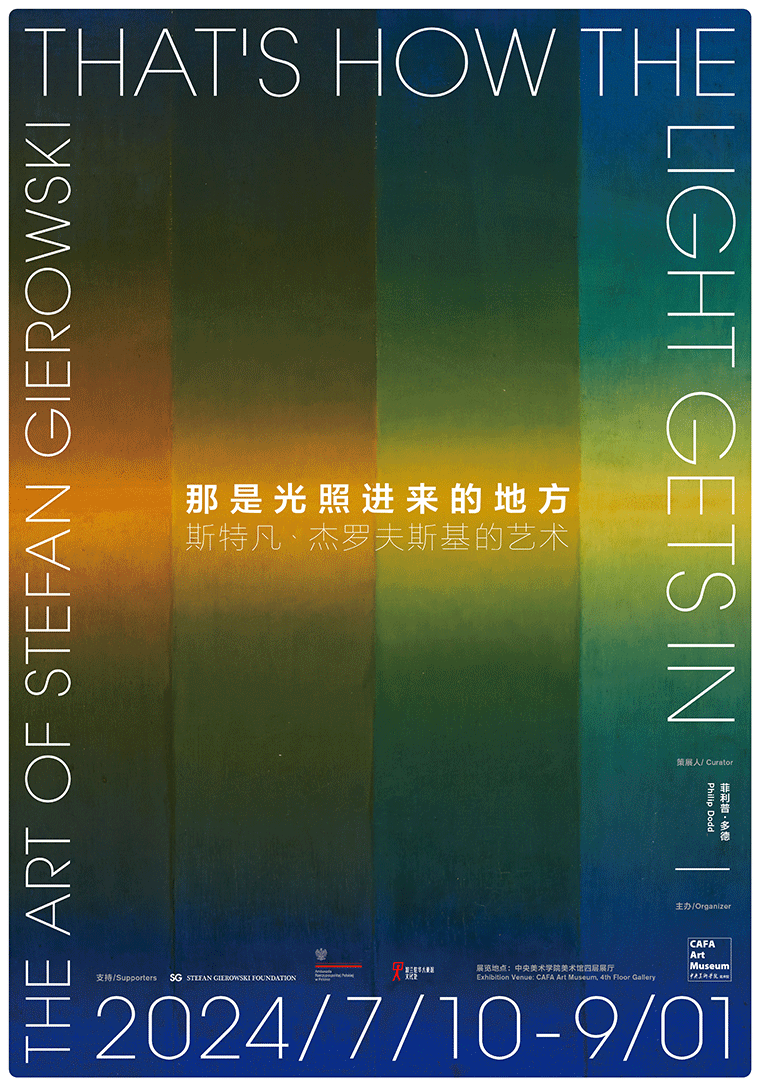

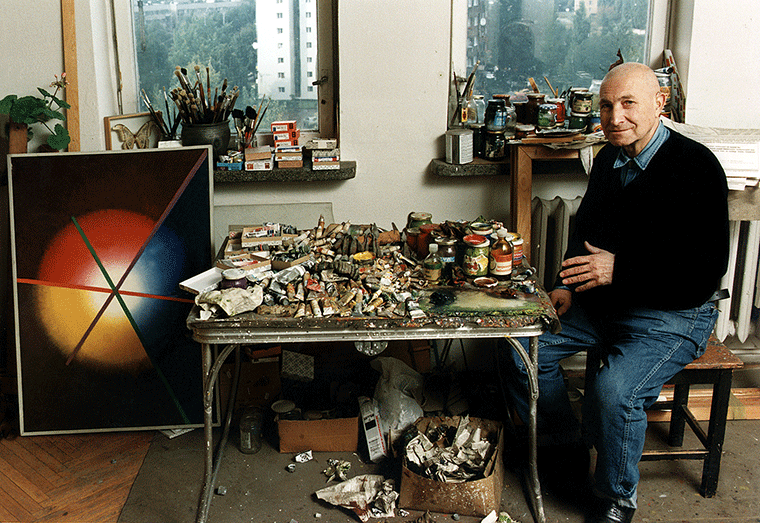

二战后欧洲最杰出的抽象艺术家之一——斯特凡·杰罗夫斯基(Stefan Gierowski)的大型回顾展“那是光照进来的地方:斯特凡·杰罗夫斯基的艺术(1925-2022)”正在中央美术学院美术馆展出。展览以全新视角回顾了这位波兰艺术家六十余载的艺术生涯和成就,也是他2022年去世后在中国的首个回顾展。我们以这位艺术家为切入点,盘点了近些年在中国举办个展的波兰艺术家,共同走进中波艺术交流的阳光下。

“光”的多重意义

不要沉湎于过去,

不要为未发生的事情担心。

因为,万物皆有裂痕。

那是光照进来的地方。

“那是光照进来的地方”,是展览标题,也是歌手莱昂纳德·科恩(Leonard Cohen)的曲目《颂歌》(Anthem)中的一句歌词。正如本次展览深入探讨艺术家杰罗夫斯基艺术中“光”的多重意义——从科学意义上的光,到精神意义上的光,再到作为绘画必要组成部分的光,以此回应杰罗夫斯基关于“光生万物”的表达。

欧洲“另一半”的艺术家

作为波兰艺术家,杰罗夫斯基代表了活跃在欧洲“另一半”的艺术家。他对波兰艺术在西方经典中近乎完全缺席的情况有着清醒的认识,认为“波兰前卫艺术演进的路径与西方路径彼此平行,而不是受后者影响的结果”。

本次展览即通过对艺术家自二十世纪40年代晚期直至2022年去世为止的艺术生涯的全面回顾和分析,对“现代艺术乃是西欧/美国的产物”这一正统观念提出挑战,讲述了其实践与成就如何参与现代艺术史“西方故事”的瓦解。

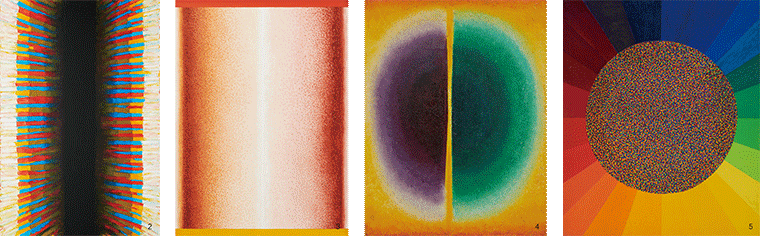

展览由英国著名策展人菲利普·多德(Philip Dodd)策展,涵盖了艺术家生涯中最重要的作品,并以三个部分探讨了相应的议题。其中包括:在太空旅行成为全球焦点的当下,杰罗夫斯基的抽象艺术如何回应太空探索这一主题,并对太空中光的存在以及科学语境中光的意义等问题给出独特的答案;中国文化尤其是老子哲学对杰罗夫斯基的影响,由此延伸而出对精神与虚空的探讨,并提示了中国文化在很大程度上参与了现代西方思想的塑造;以及艺术家通过抽象艺术对光与色的关系所进行的伟大探索,展示了艺术能够以何等富有深度及创造性的方式对科学的思想与发展提供回应。

走进斯特凡·杰罗夫斯基

斯特凡·杰罗夫斯基1925年生于波兰,被视作二战后欧洲最杰出的抽象艺术家之一。

1959年,他参加了“青年艺术家巴黎双年展”;其后,他的作品又分别于1961年在纽约现代艺术博物馆,1968年在威尼斯双年展,1975年在墨西哥现代艺术博物馆展出。除此以外,杰罗夫斯基的作品还曾在比利时、委内瑞拉、丹麦、德国、日本(东京)及巴西(圣保罗)等国展出。

在他的祖国波兰,杰罗夫斯基是一位极富影响力的教师(逝于2022年),并曾在华沙国家美术馆举办个人回顾展。近来,国际艺术界又掀起了一波杰罗夫斯基艺术的热潮,包括《马克·罗斯科作品全集》主编大卫·安法姆在内的多位艺术评论家都参与其中。2022年,杰罗夫斯基的一幅油画以27万美元的价格在伦敦佳士得拍卖行成交。

可以说,早至上世纪六十年代,杰罗夫斯基在纽约现代艺术博物馆、威尼斯双年展等展出作品,在长达半个多世纪的艺术生涯中,他的展览出现在世界各地,作品被法国蓬皮杜艺术中心在内的全球重要艺术机构收藏。

杰罗夫斯基遇上中国哲学

斯特凡·杰罗夫斯基于2022年去世后,国际艺术界掀起了一股“杰罗夫斯基艺术热潮”。

2023年在罗斯科博物馆举办的个展“斯特凡·杰罗夫斯基:至此永恒”(Stefan Gierowski:From Here to Eternity)中,杰罗夫斯基与马克·罗斯科(Mark Rothko)的作品并列展示,位于意大利的Dep艺术画廊亦在2022年举办了杰罗夫斯基和卢西奥·丰塔纳(Lucio Fontana)等多位艺术家在内的群展“空间感,光感”(The sense of space,the sense of light)……诸多评论家和文化名人对杰罗夫斯基赞誉备至,包括纽约现代艺术博物馆前策展人乔金·毕沙罗(Joachim Pissarro)、蓬皮杜中心策展人米歇尔·高蒂埃(Michel Gauthier)、罗斯科作品全集主编大卫·安法姆(David Anfam)。

正如菲利普·多德所述:“当下,现代艺术的‘西方故事’面临分崩离析,人们重拾对太空探索和旅行的兴趣,科学范式在全球范围内日益居于核心地位,英语世界以外地区抽象艺术的历史得到承认,对于精神性与艺术的讨论重获尊重——以上当代重要趋势和斯特凡·杰罗夫斯基的绘画恰成彼此启发映照之势。”

此次由中央美术学院美术馆举办的展览“那是光照进来的地方:斯特凡·杰罗夫斯基的艺术(1925-2022)”正是通过对多个艺术史和当代议题的探讨,以及对中国哲学影响的挖掘,为杰罗夫斯基艺术在当代的观看提供了全新视角。

斯特凡·杰罗夫斯基

光比绘画材料更完美

作为波兰早期现代主义画家,斯特凡·杰罗夫斯基继承了东欧构成主义美学。他的作品展现了意识形态下的政治抽象,而非西方极简主义的虚无与理性。从这个社会学角度的观点看,斯特凡艺术在中国的访问已经不仅仅是视觉上的美学传递,更加具有唤醒时代记忆的重量。以下回答摘自艺术家语录。

Q:坚持绘画的原因是什么?

A:我之所以一直坚持绘画,是因为在我和许多同仁看来,绘画作为一种媒介的可能性时至今日依然无法穷尽。没有任何一种表现形式可以取代绘画,尤其是在抽象艺术这个领域。当然,当想要我们探讨文学问题,记录某处风景抑或纪念某个人的时候,绘画可能更容易被摄影、行为或其他东西取代。如果我们将绘画当作一种意在表达的写作,则抽象绘画这种写作形式是无法翻译的——在所有不同类型的绘画中,抽象绘画最扎根于事实,并基于某种真相。有趣的一点是,很多人认为抽象绘画完全不带个人感情。我却认为,如果柏拉图见到当今的抽象绘画,他不会认为这种艺术形式全是虚假的谎言。他只能说绘画模仿了自然。

Q:艺术与科学有怎样的关系?

A:尽管艺术向来都被排除在科学阵营以外,科学的发展却无疑影响了艺术的演进。我并不是想说每个画家都必须学习数学或物理学,但许多科学成果却早已成为人类社会的共同知识……科学当下的发展证实了我的创作与事实上存在的世界是彼此关联的。

Q:如何判断艺术作品的价值高低?

A:我们所探讨的是一个审美问题:有些人认为,艺术作品只要满足某些具体的审美标准便可以确保品质,我对此不以为然。审美标准的完美执行并不是万能的。艺术的价值取决于艺术家的个性和具体的作品。这一点在欧洲艺术中显而易见,对于圣像绘画和中国艺术也同样成立:俄罗斯圣像画家里出了安德烈·鲁布廖夫——作为画家,鲁布廖夫的伟大程度丝毫不亚于西方文化中的米开朗基罗。艺术是个人(那些特立独行的个人)创造的结果,之后又被许许多多的人模仿复制——这一点在中国艺术中非常突出。而审美标准的确立往往来自后人对艺术大师杰作的反复模仿。

Q:最欣赏东方艺术的哪些地方?

A:我最欣赏中国画“留白”的本领,这些空白实际上是画作中极其有效的部分。另外,中国画所有的叙事都通过最简单的工具得以表达——以上是形式部分。除此以外,中国艺术最独特的长处在于诗书画的紧密结合,从而让作品和概念相伴始终。

我个人对中国画感兴趣的另一个原因在于,它能够对我所选择的绘画类型的正确性(或错误性)给出进一步的确认。此外,中国画还确认了绘画最重要的使命在于传达思想。早些时候,我谈到了情感,但人的情感最终会定格为某种思考——人们总会试图在头脑中形成某种观念,哪怕这种观念尚无法用语言表达。正如维特根斯坦所言,“有些事实无法形诸语言,但却可以被看到或展示。”

Q:你会在哪些学科中寻求确认?哲学还是物理学?在你的心目中,哪个学科更加亲近?

A:我对物理学很感兴趣:一方面,我将其视作“跳板”,帮我畅想一些原本难以想象的事物;另一方面,它也能给我带来艺术上的启发。物理学的发展催生了诸多重要思想,其中就包括量子理论——一种探寻宇宙整体性的尝试。爱因斯坦的伟大发现,尤其是他引入的诸多概念,对我的人生产生了重大影响——是它们而非任何哲学家的观点真正塑造了我的世界观。事实上,在我看来,物理学家的声明中所蕴含的“关于世界的哲学观点”要远多于哲学家的专门著述。这同样也可以引申到人文和艺术学科中的重大问题。例如,爱因斯坦曾指出,宇宙是有限的,同时又是无边的——这简直比艺术史上的一切宣言都更加伟大!

Q:光在绘画领域的作用是什么?

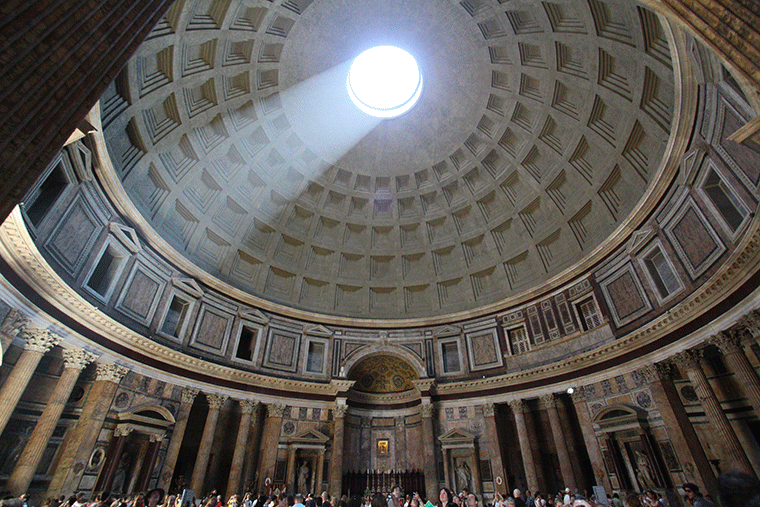

A:光将生命赋予万物。一切的形而上学最终都离不开光。在绘画领域中,光的重要性毋庸置疑。所有的颜色在根本上都由光的波长决定;所谓绘画,不过是颜色并置所产生的结果。我们甚至可以说,画家的全部工作都在相同的背景——空间和光——之中产生。一位画家的工具不仅包括画笔、颜料和画布,还包括光和空间。无论将它们称作元素、概念还是工具,光和空间都和我们距离很近,因而我也非常愿意多聊聊这个话题……

此时此刻,我想象自己将物质与光联系在一起。如果把物质视作光,我们就可以在某种程度上改变它的性质。如果我们认定与颜色有关的一切都是物质与光互动的结果,而不是某种光的折射(即光线路径的改变),那么光与物质就是密不可分的,因为物质需要通过光得到彰显……这就是我对这个问题的解释:我感觉物质与光紧密相连,光是更高等级的存在,比绘画材料更加完美。早先,我的看法并非如此——过去我只关注绘画材料。实际上,光和空间同时是物理学和形而上学中的概念,二者囊括的范畴如此广阔!我运用光展开工作,此刻正试图通过光的媒介探讨光本身。

与波兰艺术相遇

波兰人从不故步自封,他们对世界总有些自己的看法。他们旅行,在旅行中产生对比,并且形成自己的见地。由于与现实所保持的距离感,他们以当地人没有的角度去观察审视问题,得出当地人从来不会得出的结论……

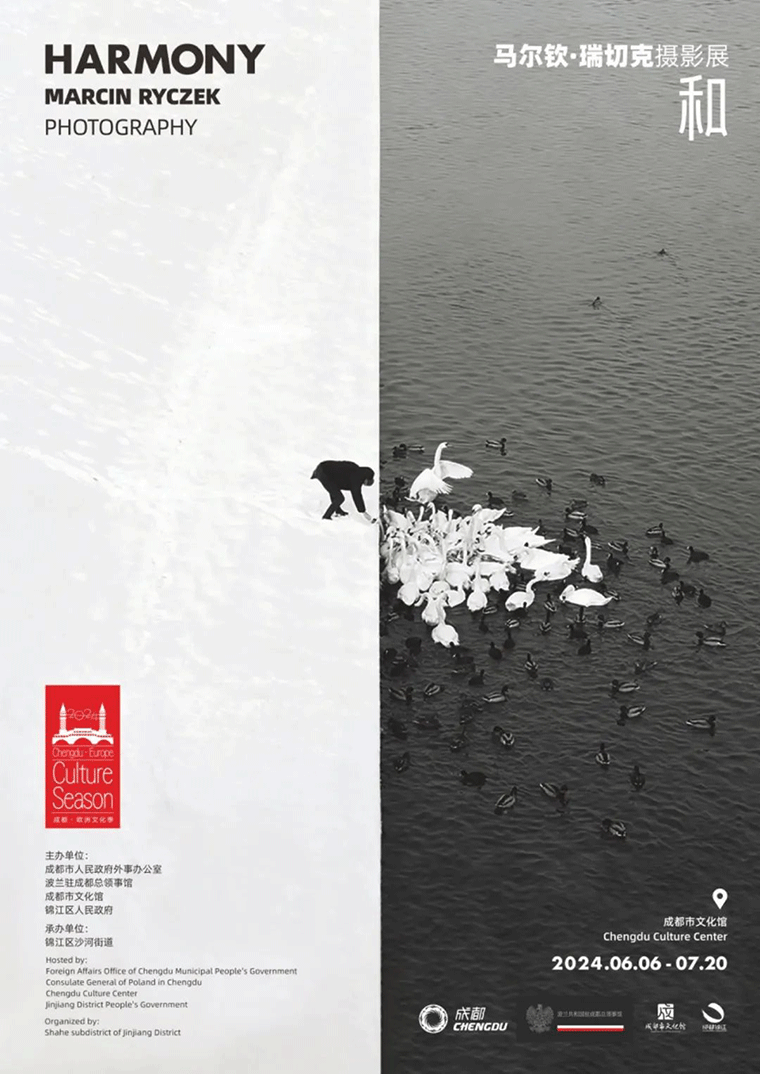

和:马尔钦·瑞切克摄影展

四川·成都市文化馆

2024.6.6-2024.7.20

本次展览是马尔钦·瑞切克在中国首次举办个展,全方位展现波兰知名摄影艺术家马尔钦·瑞切克60幅极具哲思的摄影作品,通过黑与白的强烈对比,呈现一个个引人入胜的“决定性瞬间”。作为欧洲知名的摄影家,马尔钦·瑞切克擅长以极简形式承载最丰富内容,于生活细微处捕捉意象远大瞬间。本次展览名为“和”,传递着生命的平衡,表达人与自然、传统与现代之间的关系。

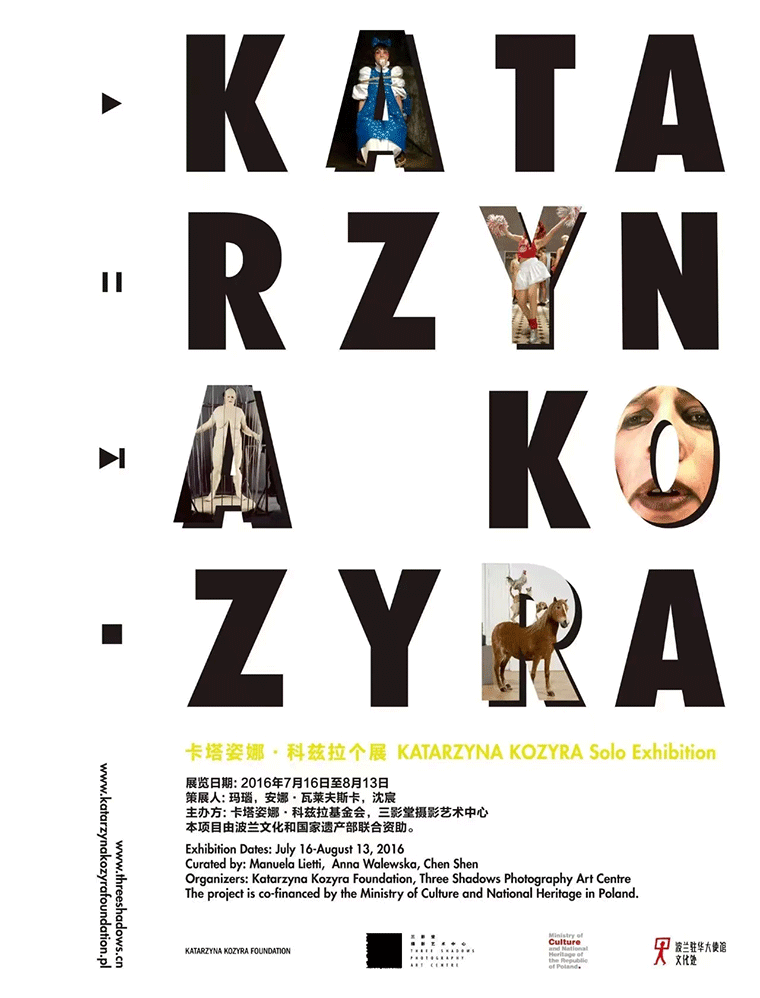

卡塔姿娜·科兹拉个展

北京·三影堂摄影艺术中心

2016.7.16-8.13

展览由波兰文化和国家遗产部提供部分赞助,触及科兹拉从上世纪90年代开始创作生涯至今所实验和探究的所有重大问题,集中回顾了卡塔姿娜·科兹拉艺术实践中最为重要的作品。(自我)认同,身体,女性肉体性、作为当代概念的美与社会性别,与“他者”惯常费力的相遇,这些在卡塔姿娜·科兹拉的全部作品中发挥了重要作用的议题,让艺术家不只在波兰,也在全世界,成为一位广受赞誉亦备受争议的当代艺术家。

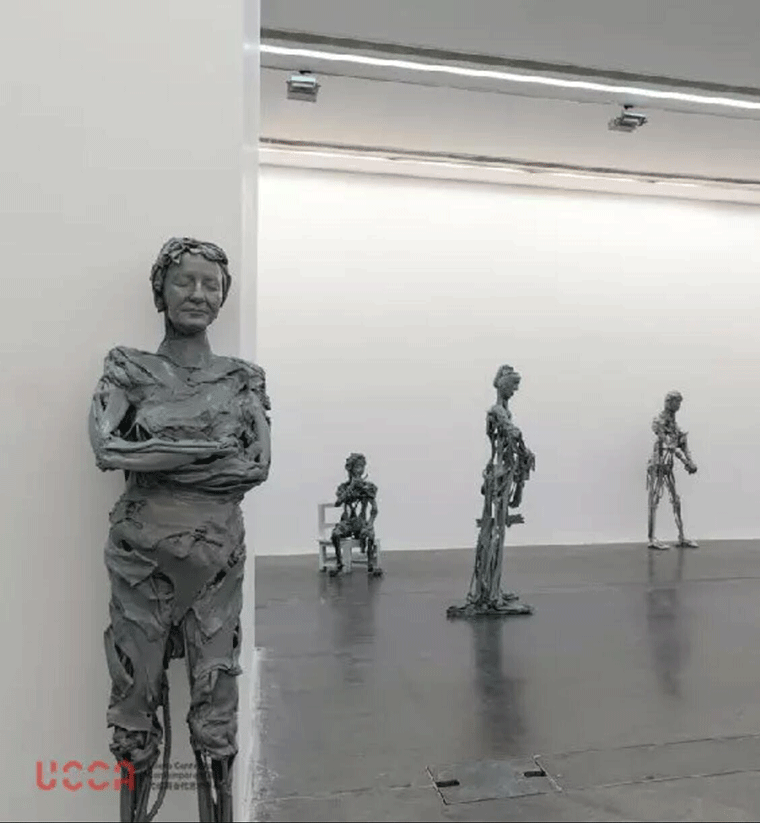

帕维尔·阿瑟曼

北京·尤伦斯当代艺术中心(UCCA)

2014.5.24-8.29

帕维尔·阿瑟曼成长于共产主义波兰时期,其艺术创作根植于对文化生产中无法摆脱的社会性的密切关注,所以,他的多数作品都试图拓宽博物馆或艺术空间的话语限制。作为波兰艺术家帕维尔·阿瑟曼在中国的首次介绍性个展,展览全面呈现其最具代表意义的社会性雕塑及相关实践。这次展览是他在中国的首次美术馆展览,展出了两件标志性作品,《绘图者的集会》(Draftsmen’s Congress)和《威尼斯人》(The Venetians),旨在探讨个人身份、社会结构和艺术创作之间的关系等问题。

威廉·萨斯纳尔:沥青之下

Longlati经纬艺术中心

2023.11.8—2024.1.10

这是波兰艺术家威廉·萨斯纳尔(Wilhelm Sasnal)暌违多年第二次在中国举办机构个展,展出其近年来创作的三十多幅绘画作品。“沥青”这一意象来自艺术家早年在希腊的一次旅行须臾,沥青的刺鼻气味夹杂着地中海气候的咸湿,在记忆之海落下一个锚点。旅行之后,萨斯纳尔创作了他第一件以此命名的画作。萨斯纳尔的创作总是与“真诚表达”有关。这不仅是其创作的信念,也是他在反复斟酌的命题。在集体性创伤之后,艺术作为真诚表达的局限性在哪里?艺术家作为一个历史的目击者,如何在与美学的共舞中仍然给出真诚的证词?周而复始的历史不会淹没这些问题,而是将频繁叩问作者的内心,让创作的禀赋成为一种被赐福的重担,落在他们肩上。

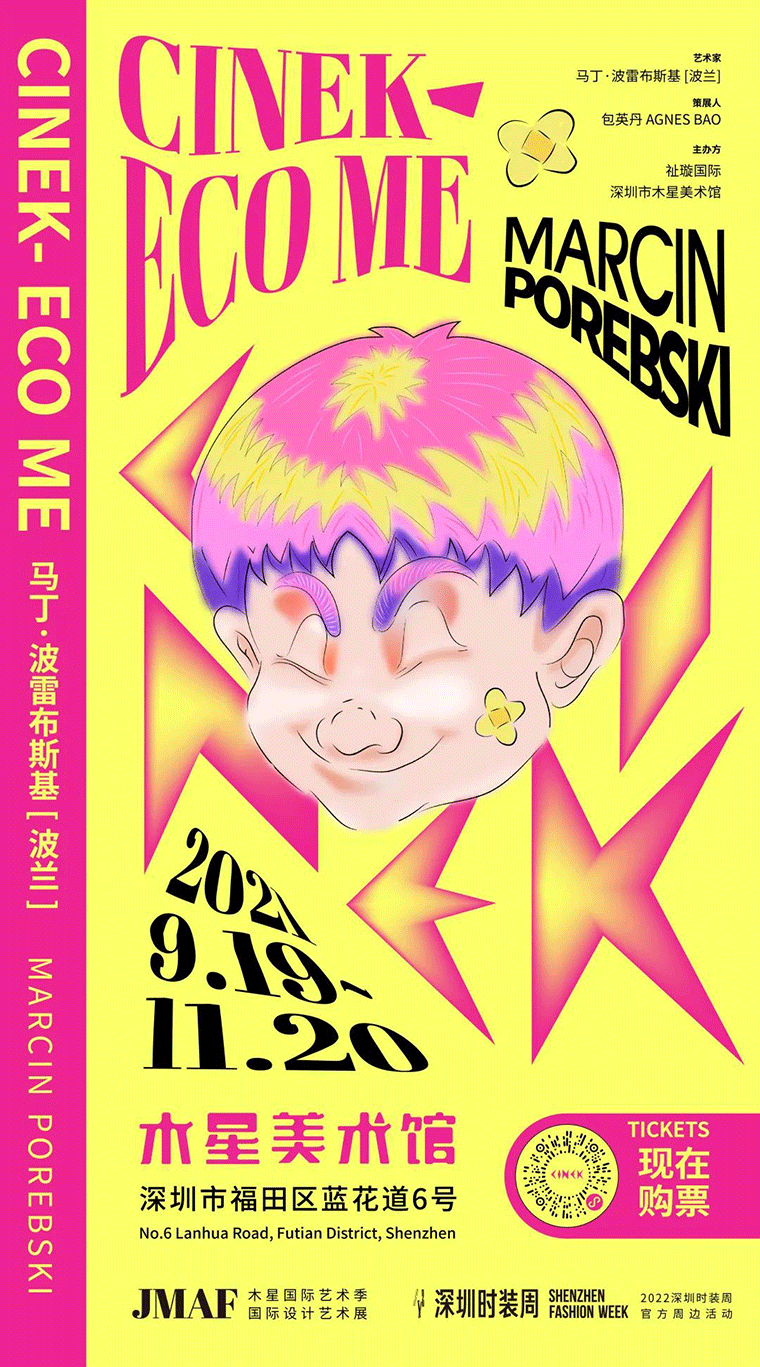

CINEK-ECO ME

深圳·木星美术馆

2021.9.19-2021.11.20

展览“CINEK-ECO ME”是波兰视觉艺术家MARCIN POREBSKI及策展人包英丹联手打造的第三个环保可持续创意设计个展。涵盖了近年来波兰视觉艺术家MARCIN POREBSKI艺术不同时期的代表性作品。艺术家MARCIN POREBSKI结合疫情下的时代背景,费时一年有余,回收利用百余种生活弃物,以涂鸦、喷绘等现代艺术创作手法,创作出了立体感极强的作品,通过呈现环保装置、病毒装置,从不同层次激发了观众对环境保护的感知、思考与共鸣。

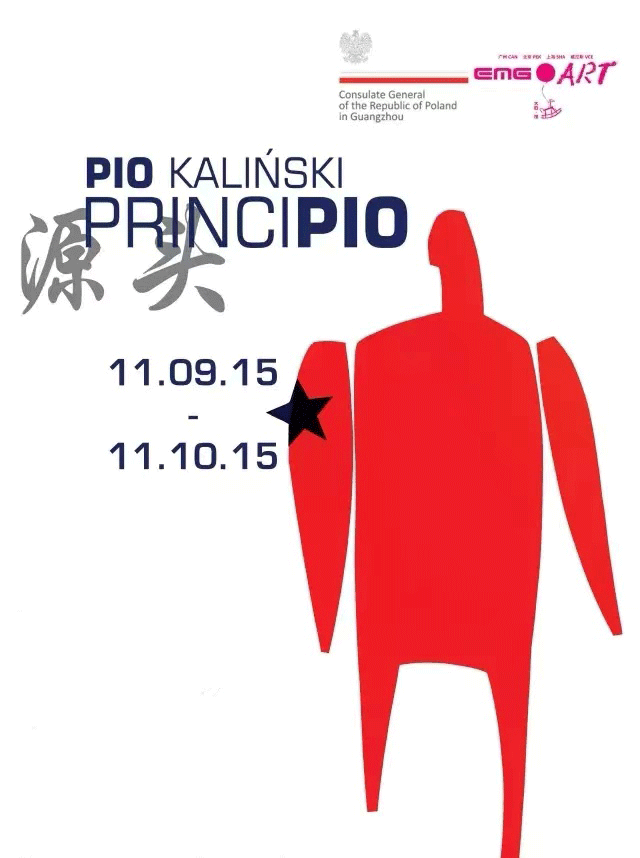

PIOtr Kaliński个展“源头”

广州·EMGdot ART大石馆

2015.9.11-2015.10.11

本次展览展出了艺术家PIOtr Kaliński《巴黎》《边距的笔记》《孤独》《生活在别处》《文身》5个系列作品,从插画开始,探索表达的可能性,以6年的时间跨度实现创作形式的转变,呈现艺术家在艺术表达的纵深,以及艺术语言的简化上所作出的尝试。佩索阿、昆德拉、卡夫卡等文学家的作品是5个系列图像的重要文本来源。