编辑 康荦 文 郭小力 摄影 解飞 美编 崔洪洋

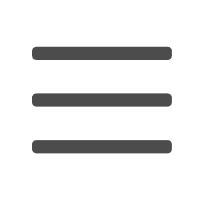

“以画唯新”展示了六位80、90后女性艺术家的绘画作品,她们创建的图像试图接近全球化语境下的新能量和新状态。

在这里,艺术家并不执着于关注概念之新、技术之新,甚至材料之新,而是强调一种文化地理学意义上的新。80、90后这一代人,属于新游牧的一代,跨文化是这一代独有的特质。她们的创作中,除去了像身份、地域、文化差异等元素,超越疆界是她们最显著的特点。新游牧的一代,也可以称之为时代新的漫游者。中国全速迈向全球化的同时,这一代艺术家也纷纷游学于世界各地,受到各种不同文化的熏陶和影响,因此她们学会以一种独特的角度和态度观察世界和吸收不同的文化,直率地表达自己在种种复杂和不同的文化语境中获得的感知经验和艺术风格。她们的绘画抵达了当下共感的心灵之境,坚持探索新语言的内在力量。绘画是她们跟这个世界交谈的方式,记录和保存着脆弱不安生命中的多重记忆,内心的意志和无限的向度。作品注重多维宇宙观和多重秩序感,并且也能看到她们善于突破边界和拓展材料的能力。

她们的作品与当下的共鸣,源于她们绘画中的唯新诗性,即带着完全开放的态度去发现和理解自我、艺术与现实三者的距离。同时体现出女性特殊敏感性,丰富且充满灵性、自由而松弛,语言纯净又清晰。无论是对现实的观察思考,还是对艺术史的理解,六位年轻女性艺术家的作品都呈现一种全球意义上的形象。以画作答,她们所传达出的这样一种全新的文化特质,重构了想象中的可见世界,或许是我们对一种绘画特质的期待。

以画唯新,期待她们的世界之新。

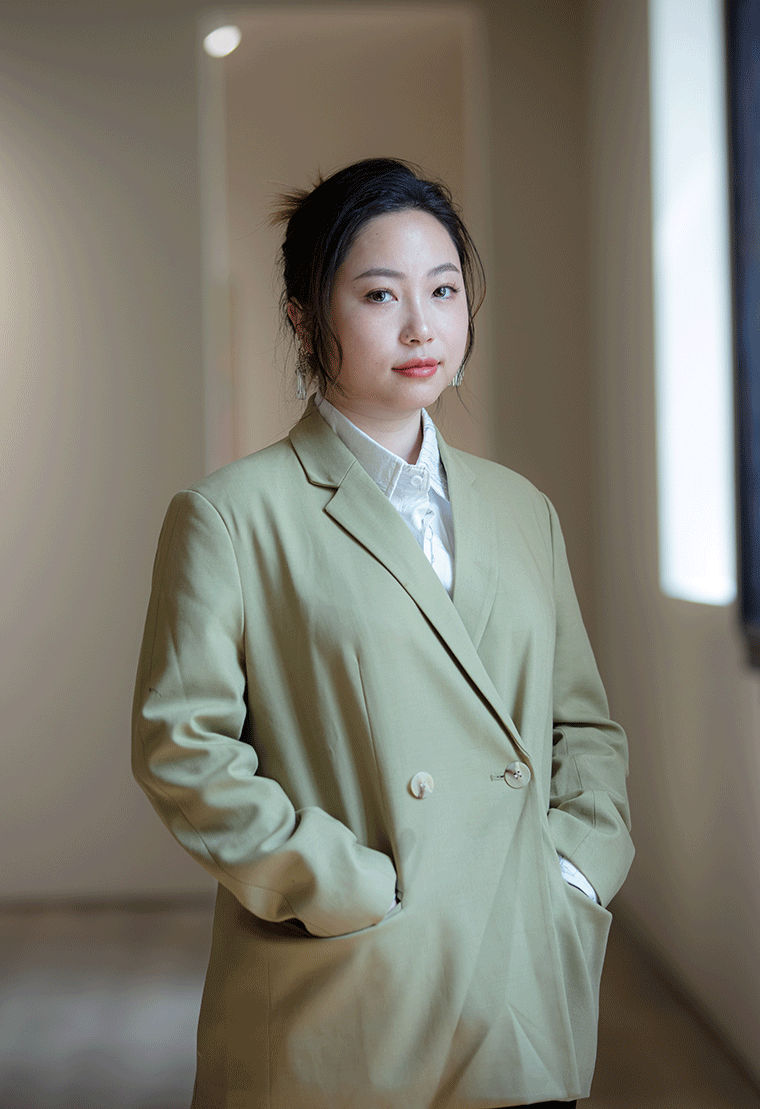

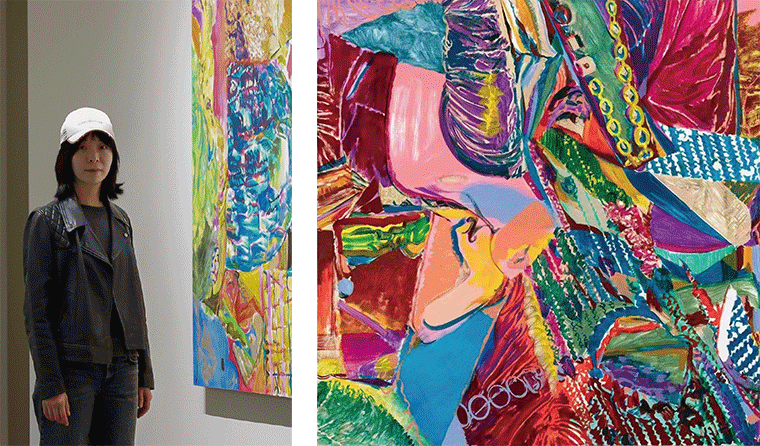

张银亮 我去过哪里,我就在哪里

文 张娜

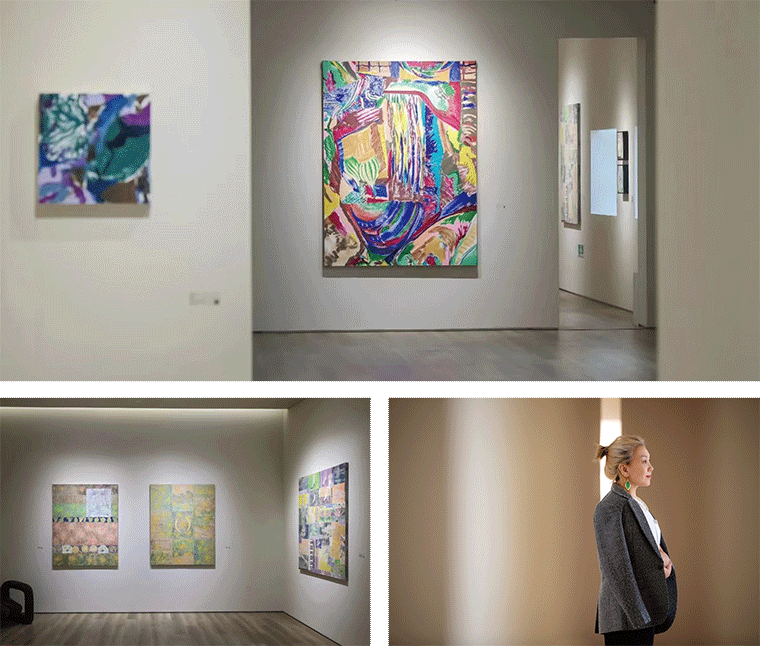

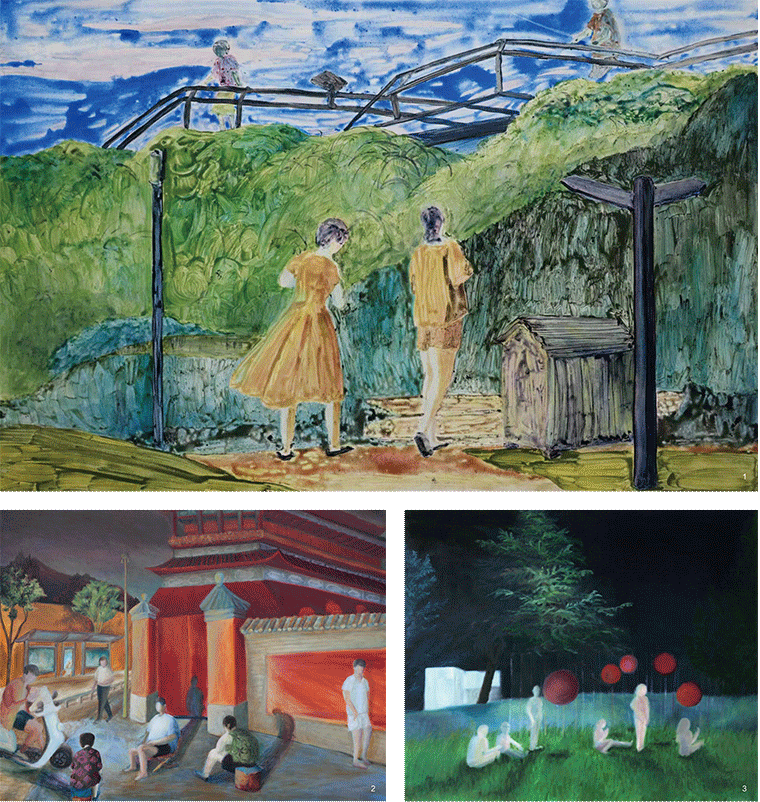

张银亮让移动而模糊的风景和人去传达心理地理学的含义,“我去过哪里,我就在哪里。”她的绘画作品让人想到这一句。张银亮从小在国内外很多城市生活过,意识到每个地区在景观上的差异,她对每个地区的公共空间呈现的不同样态很感兴趣,她认为这其中涉及到政治、文化、历史,以及个人和心理空间的关系。所以,她又像是灵魂的漫步者,内心有种温暖的力量。画面中流动着不同的景致,都是她跟这个世界的共感。同时,她对媒介很敏感,她的绘画和独幅版画两种媒介之间的关系很紧密,是一种交相辉映。

对话张银亮:

Q:作为女性艺术家,你觉得女性从事艺术创作的优势和劣势在于?

A:我是个女性,我的视角、观察方式跟男人不一样,跟别人也不一样,每个人都有自己的独特性,也会有一些共性。

我不把自己定位为特别女性的女性,一直以来我不会对女性身份产生抗拒,我觉得每个人的性格里都有男性和女性的一面。

我觉得如果就只定义女性观念或把自己带入女性角色,可能对我现在的人生观和创作没有特别的影响。

Q:看你的作品在空间里展出,阳光透过窗户投射进来,形成非常有趣的呼应?

A:对,形成了公共空间与作品的探讨,色彩对我来说非常重要,它会带出很多情绪和情感,也是为什么我想创作的原因。

比如,我特别喜欢意大利,那个城市中的光线给我带来很多不一样的启发。比如北京跟南方城市的光线又不一样,这些不同会影响我对色彩的使用。

Q:你出生在泉州,生长在香港,在英国读书,又回到北京生活,你的作品随着生活的迁徙发生了哪些变化?

A:这是非常有趣的经历,可能来自于艺术家的直觉,或者是生活经验带给我的。

我在香港生活的时候没有特别强大的创作欲望,来到北京,看到那么宽阔的马路,宽敞的空间,给我带来很大的冲击。再回到香港,我开始以一个外来者的视角看待这个城市,开始挖掘之前我不曾了解的方方面面。

我一直认为,绘画是对周遭世界的表达,我一直把自己当成是一个观察者,对空间对周遭的环境,我尽量去了解,尽量去沟通,尽量去观察,然后通过绘画表达出来。我的画里元素比较多,我其实是在调整各种关系,比如色彩的关系,空间的关系,具象与抽象的关系。我的画都是在画我的感受——但这种感受不是我私人的情感——外部世界就好像一个按钮,可以启发我、打开我的某个部分,而不是我去启动它。比如我去到一个地方,这个地方触动我,我就会把它画下来。这种感受很综合,同时带有疏离感,像一个局外人。

Q:那你对目前的生活还是满意的吗?

A:还是觉得自己很幸运的。我女儿还会为了我的展览去学校拉票,她非常高兴,我也特别开心。

王浔

讨论存在的微观的诗性世界

摄影 解飞

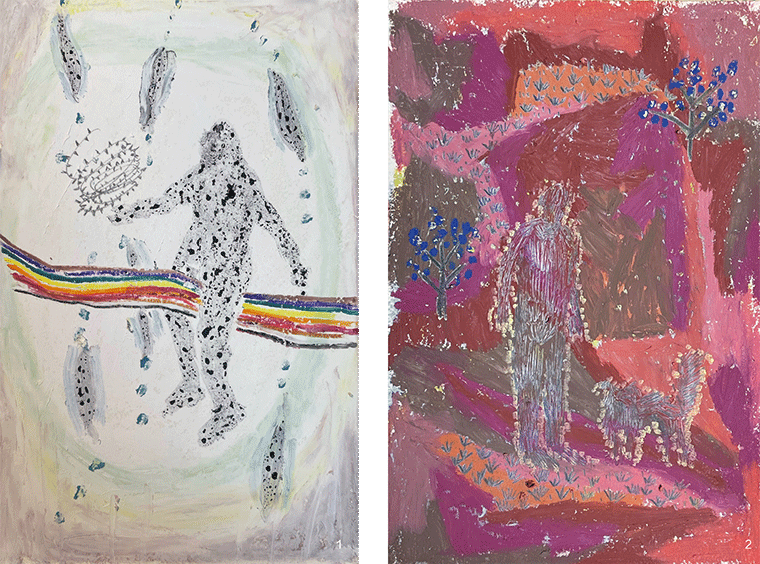

一直以来,王浔画面的主角就是诗意且无能的人,不止在虚幻的场景里出现,他们也在世界任何一个地方出现。她像一个天生的诗人,津津乐道地收集着记忆中不能散落的形象。她认为,艺术可以让人觉察到自己是世界上的一个现象,觉察自己仿佛是比实际上更大的东西。她把深邃的意义藏进画面里,好像构筑了一座迷宫等待人们进入,而她也准备好了拿出很多珍藏让人看。王浔探究的人所面临的问题都是:如何克服分离、如何达到和谐,如何超出个人生活并发现一致。

她的绘画肌理感很强,也喜欢画小幅的作品,让它们成为一句呓语,或者是一个白日梦。王浔思考和叙述个体存在的意义,对自己整个生命追求本源和统一,更想以一个漫游人的情感来抵抗现实,回望自己的来处、故乡和身体,讨论存在的一个个微观的诗性世界,每一个都正在发生着不可捉摸的意义,从这个世界到那个世界。

对话王浔:

Q:求学时期的游历对你以后的创作有哪些影响?

A:我喜欢大海所以选择去威尼斯读书,学校对面是个大海滩,我每天对着海画画。

威尼斯是一个很特别的城市,在十八和十九世纪,是神秘学传播的中心。我在威尼斯接触了很多神秘学的东西,让我深深着迷。

Q:作为艺术家的生活怎么样?

A:我原来的梦想是开心地画画,现在比之前更加实验性,我觉得很好,很幸福,能够坚持下来。

现在创作的内容,一部分是关于哲学上面的思考,画里面蕴含很多隐喻,跟诗性的世界保持一定的联系。我的画面可以是寄居在陆地上面,同时又可以飘摇出去的小气球。那些诗性碎片组成的那种小世界,闪烁着不一样的光芒,想要给人带来一种不一样的体验。很多来自精神世界的感悟,不是很纯粹的来自于物质世界,我的物质生活还是挺单调的。

如果有驻地活动的话,我会做驻地,跟当地做一些田野调研,比如我上一个作品跟珍珠养殖有关。我在珍珠里面植入了一些电子芯片,跟生命艺术与科技技术做嫁接。芯片就是直接长在每一个珍珠的母贝里面。经由母亲的怀抱一层一层地把那个芯片裹成一个珍珠,芯片里面藏着一些想说又没有说出来的呓语——可能是不同光辉的小气球,可能是我跟妈妈说的话,也可能是我跟自己说的话。有的时候是突然梦醒的时刻,灵机一动,想到了一句没头没脑的话,这是一种人性的碎片的感觉。

我觉得珍珠这种材料,特别像是母亲。在蚌中经历细沙不停地打磨,才能生成璀璨的东西。这特别像作为一个人的隐喻。

人活在这个世界上经历了一些伤口,不停地去包裹,抚慰,非常伤痛的东西,慢慢变成一种非常温柔、璀璨的东西——我要反复流泪,反复光辉。

Q:作为一个女性创作者,女性这个身份对你来说有哪些帮助和限制?

A:我其实很少考虑到性别的话题,有可能是因为我本身就在这个性别当中。

可能世界主流群体还是以男性视角为主,女性身份提供了旁观、微妙的敏锐的看法,会是比较独特的视角。可能我生活在这个视角当中,认为那是人的基础性的、本能性的主体性的东西。

要说性别对我的限制,我人不够高,我的臂展不够长,画大画的时候,我够不着。

画的画面的尺度是根据人的尺度来的,人有他控制的范围,当然这个控制范围是完全可以训练出来的。但是女性要对自己的身体、对整个空间要有更强大的调动力量。

其实从小到大女性受的教育总要比男性更规矩一点。所以我们一般都是缩着身体坐,其实要更加展开自己,更加勇敢。感觉怎么讲都有点像刻板印象,我觉得不要强调性别属性,都像是刻板印象,我们归根到底都是人,我大部分时候是作为一个人来思考的。

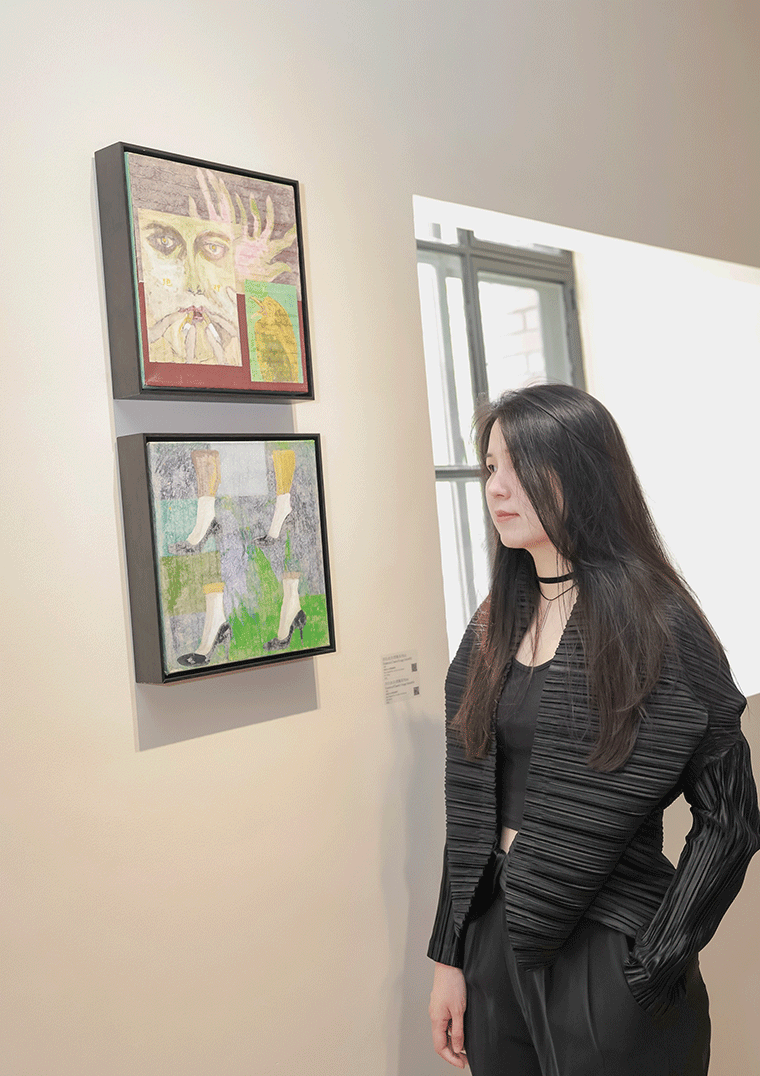

大粒总是会让自己成为一个全新的自己

艺术家大粒专注于构建一个属于她自己精神领域的多重维度,用超越语言和幻想的感知重构她生命哲学的空间。她的作品是一种内心的对抗、挑战、回溯、分裂、解构与重构的强烈精神游戏。重构和持续的生成是她坚持绘画的信念,并期待一种绘画语言的新秩序。大粒在绘画的道路上始终崇尚精神性,她纤细敏感的神经不断地体会绘画情绪的无意义与重生意义,画面上那些细细的、密密的也是闪着光泽的神秘符号,映照着她越来越强大的内在存在,她总是会让自己成为一个全新的自己。

对话大粒:

Q:你的作品跟你的生活有怎样的关联?

A:作品是我的整存的切片,我认为作品或者说尤其绘画作品,它就像一本书的一章一节,那就必然是我与生活、我与存在的精神性上的再转换。

Q:艺术创作中最幸福的那部分是什么?

A:最幸福的部分是忘记自我,进入无我。“我”是一切诱导痛苦、纠结、焦虑的综合体。

Q:作为女性艺术家,你觉得女性从事艺术创作的优势和劣势在于?

A:没想过这个问题。我想最重要的有时候要忘记自己的性别,这个东西或某种强烈的身份认同会局限想象力,我是女性或男性并不影响我的精神的双性共生。我不想把太多性别主义带进作品,您可以分析我作为女性如何如何,但我不想肩负这个,首先我是存在,我才是男人或女人,我希望在作品中追求一种无限的开阔性,穿越时间与维度。

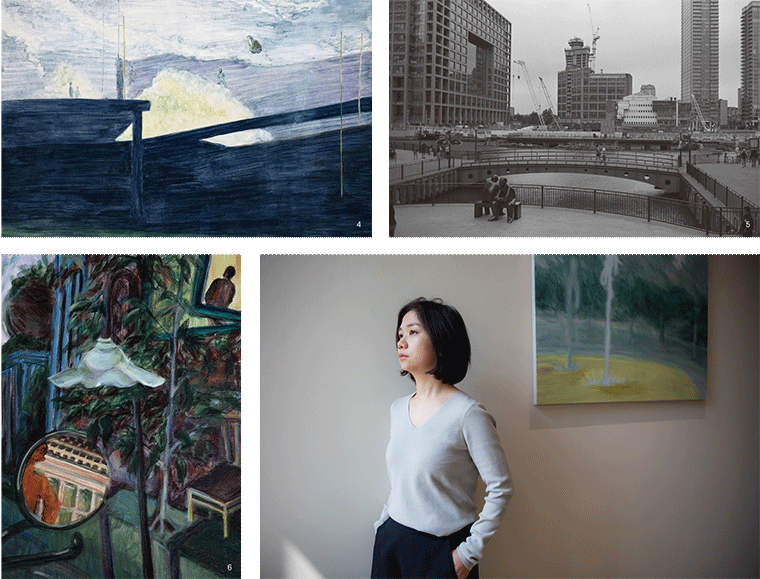

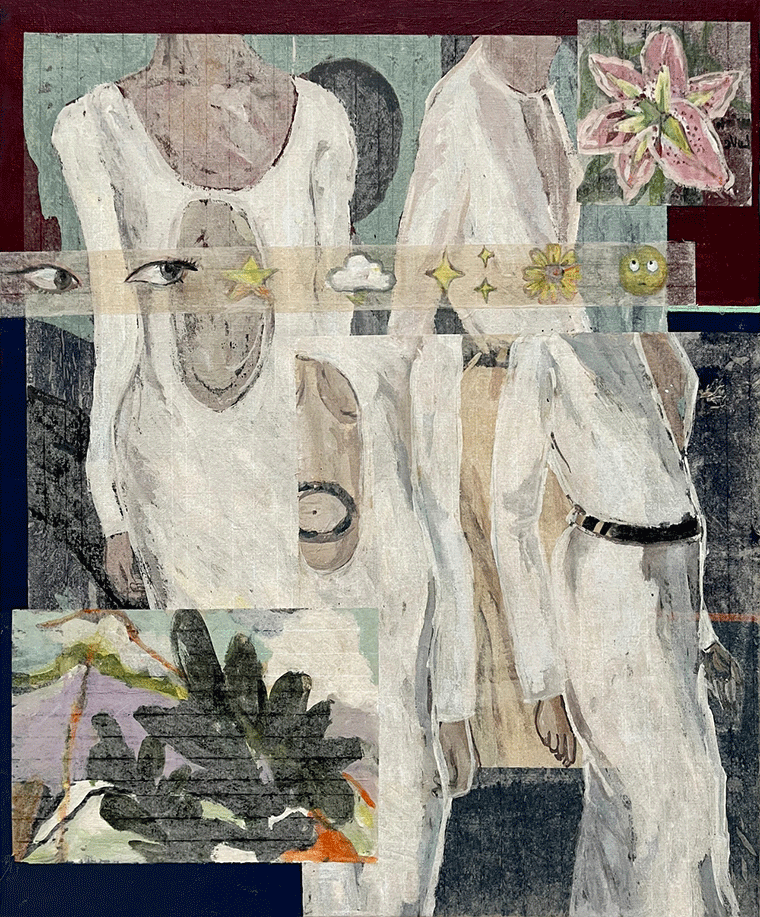

康静

感性创作理性表达

康静有意在张扬造型空间的意义,在面对绘画的新问题时,她显得更加自然和无畏,非常大胆地表达自己的内在感受而不受限制,她的作品恣意飞扬,结构开放,与众不同。康静关照自己与存在之间的意义,不断挑战语言带来的冲突,用她自己的话就是:“在创作的过程中,反复回到最初的感知力,感性创作,理性表达。”

对话康静:

Q:你的作品跟你的生活有怎样的关联?

A:我的作品都是我生活中发生的真实事件的整理和反思,我一直在探索个体存在与社会环境之间的关系。作品《虚》其实是在不同的社会环境影响下,让自我个体成为了一个矛盾体,曾经在英国生活看到的文化多元性以及回国之后所面对的现实问题之间的一个矛盾,两种文化的对比,在现实与回忆之间穿梭。《有人用烟头烫了我的猫》讲述的是一件虐猫事件,我的猫被陌生人用烟头狠狠地烫了一个伤疤。这个事情的发生和创作这幅作品时的背景是当时舆论在讨论关于中国反虐待动物法的立法。在这个作品里把自己的愤怒、无奈和期望都融入进去了。

Q:艺术创作中最幸福的那部分是什么?

A:创作材料的收集与选择。在我的作品中,有些是用拼贴的方式,这些材料或许是我多年的笔记,或许是我喜欢的衣服,既是生活的一部分又是我作品的一部分。感觉所有东西都被妥善处理和保管,甚至收藏。

Q:作为女性艺术家,你觉得女性从事艺术创作的优势和劣势在于?

A:女性艺术家比较敏感,对于情感的表达是比较丰富的,所以在创作的过程中使用的材料也是多元的。但是,女性主义的发展是和社会的多元化、包容性相关的,这也是我们所面临的问题。

潘琳

尝试诗歌带给她的灵感选取颜色

潘琳用色彩去表现空间张力,不由自主的我们就被她创造的彩色氛围所控制或者召唤,她所编撰的颜色辞典好像是要达到非时间和空间所能容纳的至纯世界。她的绘画工作方法很有意思,每个系列有一个独特的属于自己的路径,之前的作品是拼贴各种可以拼贴的图像,也就是她日常所收藏的各种图像,然后按照自己的方式分类,再以某种规则重组和拼贴。诗歌给她的启发更具体,由于善于接受诗歌给她的启发,她正尝试根据诗歌带给她的灵感而选取颜色。

对话潘琳:

Q:你的作品跟你的生活有怎样的关联?

A:画画基本上就是我主要的生活,没有特殊的事情我每天都会去工作室,平均工作8小时左右。

Q:艺术创作中最幸福的那部分是什么?

A:每部分都有令我感到幸福的点,从一幅新画的准备工作开始,过程中时而一气呵成时而重复困顿,完成时的喜悦与不舍,总之自己能不断创作就挺幸福的。

Q:作为女性艺术家,你觉得女性从事艺术创作的优势和劣势在于?

A:我没怎么考虑过这个问题,不过当我画特别大尺寸的画时,比如3米以上,我希望我像一个壮汉那样有劲儿。

贺敏

她们隐藏在巨大的背景里和风景里

贺敏在虚构与真实之间巡游徘徊,让人文情绪弥漫在记忆的空间里。她更早时绘画的底色是在北方老式工业城市边缘构筑的典型场景中展开,在现实与超现实之间穿梭,夹杂着对命运的独特感受,她说,一种炙热的凌烈,迫使她去表达很强烈的东西。现在她获得更新的认知表达,突破经验,更加明朗开阔,更加松弛流畅。对女性心理的深度探讨依旧是她作品的重要内容,只是她们隐藏在巨大的背景里和风景里,抑或是真实与虚构之间,似乎难以讲述,又似乎云淡风轻。

对话贺敏:

Q:你的作品跟你的生活有怎样的关联?

A:我喜欢画某一方面触动我的东西,或者经历的感受,我试图与画面进行一种对抗,而不仅仅是自我描绘,可以重新去打量,抽离,赋予它新的意味。

Q:艺术创作中最幸福的那部分是什么?

A:其实画的过程绝大多数时间都是一种失败的体验,经常会陷入一种自我怀疑,沮丧,懊恼的情绪中,当然也会有热情高涨的快感瞬间,尽管只有一支烟的片刻,但足以令人沉迷。

Q:作为女性艺术家,你觉得女性从事艺术创作的优势和劣势在于?

A:优势是有不同看待世界的视角,包括身体经验,或者创作经验,有不同于男性的差异的感知,不管是身体层面还是感知层面。女性的艺术传达更注重感知,体验,氛围感,喜欢把心中的期待和情感的交汇点放在某些物体上,从而映射其观念,从观念到心理体验再到视觉体验的层面。劣势的话,女性从事艺术的时间和精力上不如男性,尤其作为一名母亲而言。