编辑 康荦 文 康荦 韩哈哈 图片编辑 刘艺琳 图片提供 IC PHOTO 美编 孙琳

7月27日,在印度新德里召开的联合国教科文组织第46届世界遗产大会上,“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”被列入《世界遗产名录》。

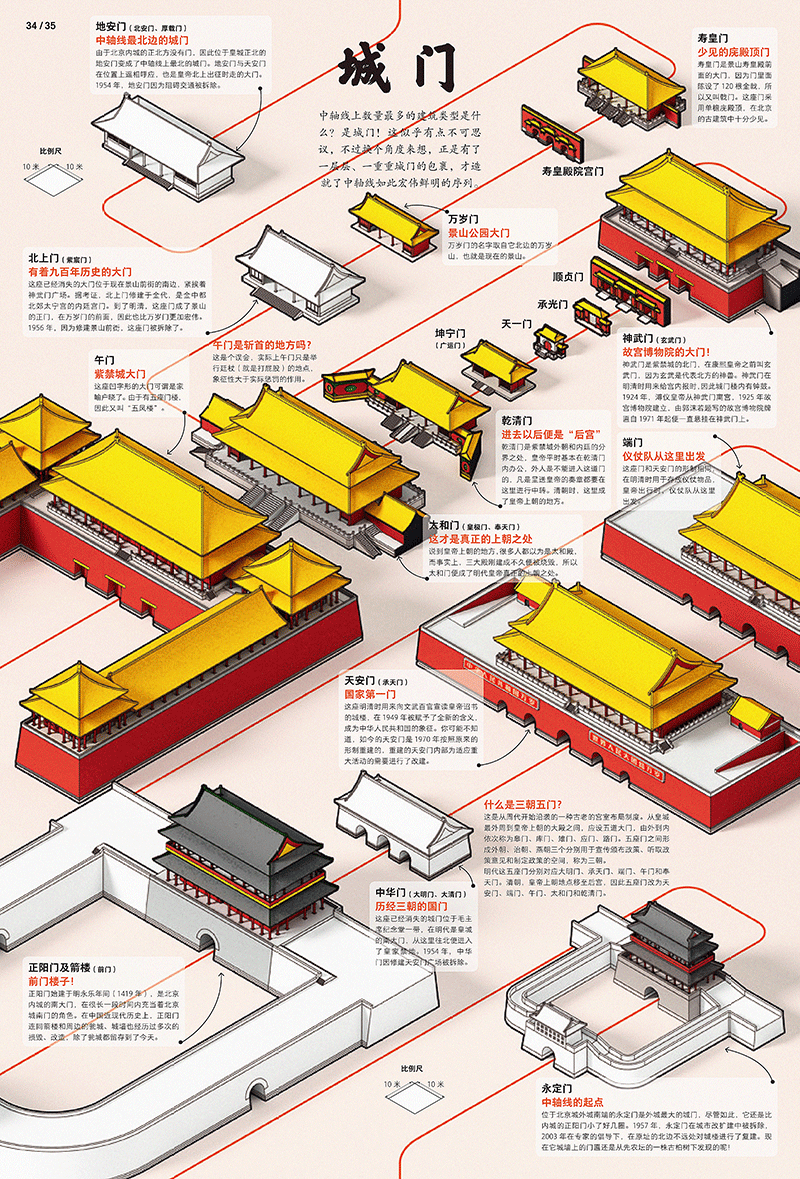

根据《保护世界文化和自然遗产公约》第1条,北京中轴线属于文化遗产中“建筑群”类型,共包含15处遗产构成要素。北京中轴线北端钟鼓楼,向南经万宁桥、景山,过故宫、端门、天安门、外金水桥、天安门广场及建筑群、正阳门、中轴线南段道路遗存,至南端永定门,太庙和社稷坛、天坛和先农坛分列中轴线东西两侧。

“北京中轴线”以恢宏的规模、严整的规划格局与建筑群均衡对称的景观形态,全面、充分地展现了中国古代都城规划理念所承载的中华文明突出特征,成为中国传统都城规划理念发展至成熟阶段的杰出范例,并对亚洲周边地区都城规划、营建产生了广泛影响。

随着时代发展的脚步,历经700余载沧桑的中轴线正迸发出新的生命力。永定门向南,世界规模最大的单体机场航站楼北京大兴国际机场,以开放的姿态联通世界,在阳光的照耀下熠熠生辉。钟鼓楼向北,贯通鸟巢、水立方、冰丝带、奥林匹克森林公园,也连接中国历史研究院、中国共产党历史展览馆、中国工艺美术馆……

申遗成功是保护和发展的新起点。作为世界共同的遗产、全人类共同的精神财富,北京中轴线列入《世界遗产名录》也对遗产保护提出了更高要求。这些年,从编制《北京中轴线风貌管控城市设计导则》,到发布《北京中轴线文化遗产保护条例》,再到公布实施《北京中轴线保护管理规划(2022年—2035年)》,系统、规范、有效的保护管理机制不断构建,正是为了保护好、传承好、利用好这份宝贵的历史文化遗产。脚踏实地、持之以恒,继续以更高标准、更严要求推进北京中轴线保护发展,才能让历史文化更好地融入生活,让中华优秀传统文化昂首走向世界。

文物和文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,是不可再生、不可替代的中华优秀文明资源。守护文化遗产,是物质上的继承与保护,更是精神上的积淀与升华。以坚定的文化自信、高度的文化自觉坚持推进北京中轴线保护发展,这条“文化之脊”必将见证这座城市、这个国家在新征程上更加光明的未来。

保护好传承好历史文化遗产,不断从中华民族五千多年文明史中汲取智慧力量,定能激发文化创新创造活力,为推进中国式现代化注入深厚持久的文化力量。(以上综合《人民日报》《人民日报》海外版及《北京日报》)

“北京独有的壮美秩序就由这条中轴的建立而产生。”——建筑学家梁思成先生

吕舟

北京中轴线申遗如何向世界讲述壮美中国故事?

图片提供IC PHOTO 受访者

“北京独有的壮美秩序就由这条中轴的建立而产生。前后起伏、左右对称的体形或空间分配都是以这中轴线为依据的;气魄之雄伟就在这个南北引伸、一贯到底的规模。”建筑大师梁思成曾这样赞美北京的中轴线。

“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”(简称“北京中轴线”)7月27日正式列入《世界遗产名录》,成为北京第8处世界遗产、中国第59处世界遗产。申遗成功之际,北京中轴线申遗文本编制团队负责人、清华大学国家遗产中心主任吕舟接受中新社“东西问”专访,详细阐述该项目的历史由来和价值所在。

吕舟

清华大学国家遗产中心主任,住房和城乡建设部科学技术委员会历史文化保护与传承专业委员会主任委员,中国文物学会副会长,联合国教科文组织丝绸之路跨国申遗协调委员会联合主席,ICCROM Award获得者,长期从事文化遗产保护的教学、研究和实践工作,主持、领导大量重要世界遗产、文物保护单位的保护管理规划、保护设计,以及世界遗产的相关工作和国际培训项目。

现将访谈实录摘要如下:

Q:请您介绍北京中轴线的构成及其内涵。

A:北京中轴线是位于北京老城中心、决定北京老城形态的核心建筑群。它纵贯老城南北,全长7.8公里,始建于13世纪,形成于16世纪,此后不断完善,历经逾7个世纪,形成了秩序井然、气势恢宏的城市建筑群。北京中轴线见证了中华文明构建中国人生活秩序和都城形态的持续过程。

北京中轴线是由建筑、建筑群、城市空间、考古遗址等共同构成的具有整体性的建筑群。北京中轴线的15处遗产构成要素,涵盖了古代皇家宫苑建筑(景山、故宫、端门)、古代皇家祭祀建筑(太庙、社稷坛、天坛和先农坛)、古代城市管理设施(钟鼓楼、正阳门和永定门)、国家礼仪和公共建筑(天安门、外金水桥、天安门广场及建筑群)、居中道路遗存(万宁桥、中轴线南段道路遗存)。这五种不同类型的历史遗存,连接宏伟、庄严的国家礼仪场所和繁华、热闹的市井街市,并形成了前后起伏、左右均衡对称的景观韵律与壮美秩序,是中国传统都城中轴线发展至成熟阶段的典范之作。

事实上,北京中轴线以其宏大的规模、均衡的规划格局和组织有序的城市景观,成为中国传统都城中轴线发展至成熟阶段的杰出范例,也是中国现存最为完整的传统都城中轴线建筑群。

北京中轴线始终统领城市发展,为中国传统“择中”观念于都城营建中的长期实践提供了特殊见证,表达出中华文明所秉持的“中”“和”哲学理念。其规划格局整体展现出《考工记》所载“面朝后市”“左祖右社”的传统都城理想范式;建筑与景观集中表达了中国传统都城规划对于礼仪和秩序的强调;而多元化的空间组织更为国家礼仪文化与传统城市管理方式提供了有力的物质见证。北京中轴线还具有重要的历史见证意义,见证了中国社会从王朝统治转变为现代国家的历史变革。

Q:请您从北京中轴线的不同类型历史遗存中各择一介绍。

A:作为古代城市管理设施,位于北京中轴线北端的钟楼,是北京老城内城的市肆区域的标志建筑。鼓楼、钟楼南北纵置,两座建筑之间由一长方形广场连接。明清时期,钟鼓楼承担城市计时与报时功能,是重要的城市管理设施。两座建筑气势恢宏,是北京中轴线的重要景观视点。在传统语境中,这两座建筑也有着通过钟鼓之声塑造和传播文明的意义。如乾隆在重修钟楼御碑中所说,在北京中轴线上回荡的钟声“亿万斯年,扬我仁风”。

作为皇家宫苑的景山,始见于元代文献,明代成为皇家宫苑的重要组成部分,是帝王登高远眺的场所。清代在景山山脊上建五亭,供奉佛像,将东北侧重要祭祀建筑寿皇殿移至景山北侧中轴线上。作为北京中轴线上的制高点,景山突出了北京中轴线的天际线,形成了北京中轴线城市景观的重要组成部分。

作为古代皇家祭祀建筑的太庙和社稷坛,以严整对称的规划格局,体现了《考工记》所载“左祖右社”的理想都城规划范式。前者是中国现存最完整、规模最大的皇家祖先祭祀建筑群,后者是中国现存最为完整的古代皇家祭祀太社(代表土地)和太稷(代表谷物)的祭坛。

作为居中道路遗存的万宁桥,是北京中轴线上最为古老的桥梁,其位置及承担的交通功能历经7个世纪始终未变,为元大都、明清与当代北京城中轴线的叠压关系提供了重要的物质实证。

天安门广场及建筑群是北京中轴线上的纪念和公共建筑群,见证了北京中轴线从王朝时代的皇家禁地转变为人民公共活动的空间,反映了中国社会的深刻变化。天安门广场及建筑群在布局上尊重延续了北京中轴线以中为尊、“左祖右社”的规划原则,在建筑形式上延续了中国传统的装饰特征,使用了传统的建筑材料,延续了传统的审美趣味,是传统文化精神在现代中国具有强大生命力、中华文明长期延续的物质见证。

Q:北京中轴线如何体现其世界性?

A:与《世界遗产名录》中相关都城类遗产项目相比,北京中轴线体现了人类文明的多样性及东方都城规划所取得的辉煌成就。

北京中轴线的独特性,一方面体现在它所反映的中国传统哲学和文化精神,这种传统哲学和文化精神决定了北京中轴线的布局与空间形态,同时持续影响北京整个都城形态的演化;另一方面,北京中轴线展现了代表中国文化特征的物质形态,构成了独特的建筑形式和城市景观。这种独特性,使北京中轴线在《世界遗产名录》上具有唯一性和全球性价值。

作为中国都城规划成熟期最具代表性的成果,北京中轴线集中国历代都城中轴线形态核心内容之大成,也是中国历代都城中轴线建筑群之中,唯一以完整建筑群形态存在的案例。

中国以外的东亚古代都城,在规划观念上大多受中国文化的影响,在都城形态上存在相似特征。但它们或淹没于历史,或在地理环境、城市规模上与北京中轴线存在明显差异。

欧洲古代都城中现存的特征鲜明的轴线,大多是17世纪以后城市改造的结果,其形成的主要动因是对城市景观的美学追求。由于不同的文化背景,它们的景观形态也与北京中轴线存在巨大差异。

南亚和东南亚的一些都城也存在中轴线的形态,并持续影响城市发展。但由于文化差异,这些都城轴线大多与宗教信仰相关。这种文化差异,最终呈现在这些建筑群的物质形态与北京中轴线的差异上。

北京中轴线的独特性,填补了《世界遗产名录》在东方都城规划理想和核心建筑群类型上的空白,使其具有突出的世界性价值。

Q:此次申遗成功将如何增益故宫、天坛和大运河的遗产价值?

A:每一处世界遗产都有自己的核心价值,如同一个伟大的时代中有许多杰出人物,都创造了辉煌成就,但当被放到共同的空间和时间系统中,则展现了一个时代的整体面貌。

北京中轴线的所有遗产构成要素,从不同角度讲述着中华文明。比如,故宫与钟鼓楼、太庙、社稷坛,共同构成了源于公元前1000年的周代都城核心建筑布局形态的唯一完整性的案例;故宫与景山共同展现了传统文化精神中礼乐交融的物质形态;天坛则与先农坛、太庙、社稷坛、景山寿皇殿,以及天安门广场共同构成了延续至今的国家礼仪传统。

对于已有的世界遗产,中国在保留其原有世界遗产价值表述的同时,将其组织到一个更大的、具有系统性的遗产当中,共同支撑一个更大或更新的遗产价值,这本身反映了人们对世界遗产价值认识的拓展和深化。事实上,在《世界遗产名录》已有的项目中,也有这样的案例。

Q:北京中轴线如何向世界讲述中国故事?

A:北京中轴线展现了中国都城规划体系形成发展的过程,这一过程不同于世界其他地区都城规划的形成,具有独特性和创新性。

北京中轴线是第一个将古代建筑与当代建筑作为一个整体,见证和讲述中华文明延续性的遗产;它反映了13世纪以来中国都城传统规划思想在不同民族建立的朝代间的弘扬,展现了中华文明的统一性和中华民族多元一体格局的形成过程;北京中轴线承载着中国多样的社会生活、复杂的信仰体系,发生在北京中轴线上的文化对话、文明互鉴反映了中华文明的包容性。

北京中轴线申报世界文化遗产,是向世界讲述古代中国和当代中国的故事,讲述中华文明的发展历史,讲述中国文化对人类文明的贡献。北京中轴线丰厚的历史文化价值,无疑构成了关于中华文明和中国历史文化的壮美故事。

(转载自中国新闻网中新社记者应妮)

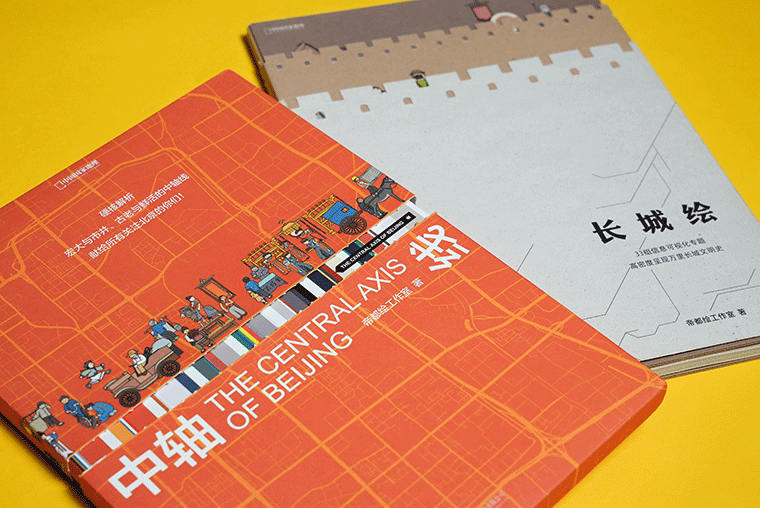

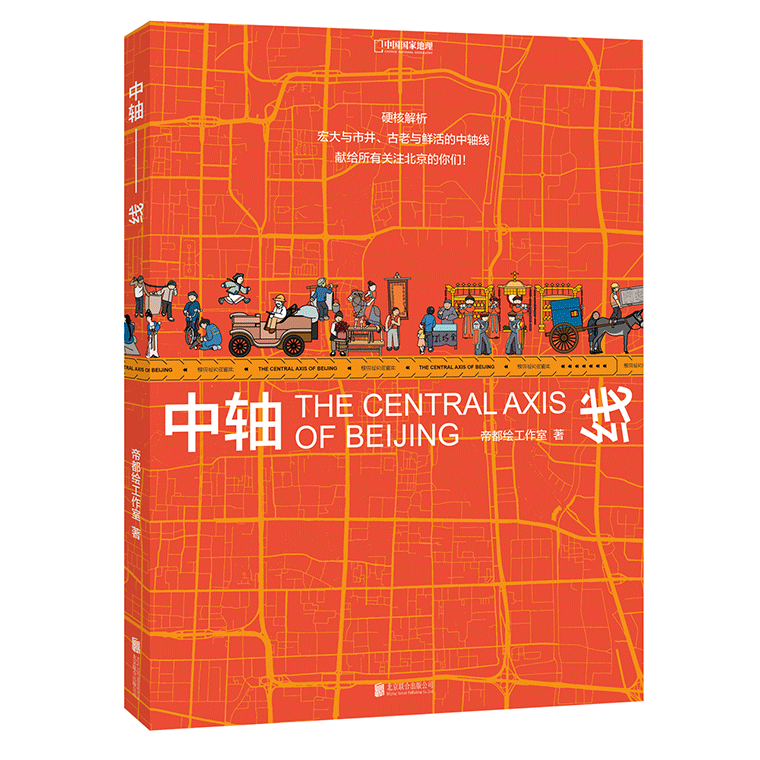

书籍《中轴线》

硬核解析宏大与市井、古老与鲜活的中轴线

图片与资料提供 中国国家地理·图书

北京作为几代都城和现在的首都,一直被赋予着很多重要的意义。故宫作为北京的心脏,无论是曾经还是现在,似乎一切都是以故宫为原点,向外不断辐射展开的。

但是古代北京城的建设,却并非是围绕故宫向外辐射那么简单。

古代北京城市建设中最突出的成就,是北京以宫城为中心的向心式格局和自永定门到钟楼长7.8公里的城市中轴线,这条被叫做中轴线的线,正是北京城市规划的重要组成部分。同处一条地理意义上的“线”,我们可以看到紫禁城宫墙内的帝王生活,同时也可以看到墙外的百姓是如何经营他们自己的小日子的。

这或许就是中轴线的迷人之处。在这里,它不再只是一条“线”,也不再只是一串冰冷的数据,而是带着历史与记忆的温度,还有融进生活在这里的每一个人身体里的烟火气。

随着北京中轴线申遗进行时,帝都绘团队把这条线“拎出来”,创作了这样一本与众不同的图书。

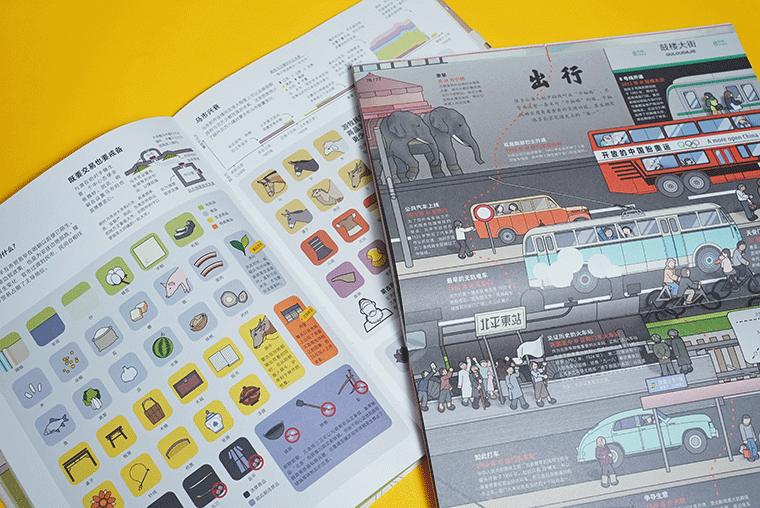

这是一本从历史到现代,从建筑到规划,从文化到生活,多角度梳理北京中轴线的文化、建筑和艺术美学等特质的可视化百科。

全书共分三个章节,分别讲述北京中轴线上的城市历史、建筑发展和生活文化。通过将大量的文献、论文进行梳理、加工,共汇集成39个主题——关于北京中轴线,人们最关心、最希望了解的主题。它们包括了14个北京中轴线上的“明星”建筑场景,14个中轴线上古今都市生活画面的纵向对比,11张独特角度的城市历史信息图。古今历史变迁和文化传承尽在其中。

从永定门外到老天桥,到前门大街上热热闹闹的人群,再到天安门、故宫、景山、地安门、鼓楼、钟楼等地标性建筑,以及(多到编辑都数不清的)不同时代、形态各异的小人儿……描绘了一幅北京市井生活和民俗风情画卷。

在本书中,不仅展示了不同历史时期的变化,还探讨了北京中轴线所展示的中国都城建造和发展观。硬核解析中轴线的宏大与市井、古老与鲜活。

全书90%以上页面采取竖式阅读方式,通过极强的形式感、线性的阅读体验,达成逻辑与设计感的结合,于画面中感知北京中轴线内含的东方美学和艺术思想,于文字阅读中深入理解大美中轴线。

献给所有关注北京和北京中轴线申遗成功的你们。

“39个主题,500余幅插画串联起7个世纪,全面解析7.8公里北京中轴线。”

前言

《中轴线》

出品:中国国家地理·图书

作者:帝都绘工作室著

出版社:北京联合出版公司

帝都绘工作室

帝都绘工作室是一个年轻的根植于北京的设计创意团队,致力于关于城市的研究、设计和公众传播。

工作室的项目涵盖信息可视化设计、城市研究、空间设计、绘本制作及城市科普教育等多个领域。帝都绘希望通过信息设计探究并解释城市与建筑,从而让更多人认识并理解自己生活的地方。著有《长城绘》《京城绘·山川风物》等,其中《长城绘》获2019“中国好书”奖。

“中轴线”本是一个建筑学和城市规划学领域的术语,但很早就“破圈”了。如果你生活在北京,相信这个词早已在你的眼前、耳边出现过很多很多次——无论是从报纸、电视上的报道,还是博物馆、艺术馆的展览和活动,还是交谈的话题……近些年,得益于正在推进中的“申遗”工作,中轴线这个词出现得更加频繁了,这或许是我们详细解剖它的一次好时机。

作为一本关于中轴线的“进阶”科普读物——就像帝都绘以往的很多作品一样——这本书希望通过图解的方式为你呈现有关中轴线那些不怎么为人所知的侧面。在本书形式迥异的三个章节里(你甚至可以把它们想象成一套书的上、中、下册),你可以从三个截然不同的视角观察同一条中轴线:

第一个视角是“城市”。是的!我们邀请你先不要一下子就关注中轴线上那些引人注目的房子,而是往后退一点,看看中轴线与北京这座城市的关系。具体来说,你将在这一章中,通过11张地图,了解中轴线的形成、特点和对城市的塑造作用。

紧接着,第二个视角就是“建筑”了。北京中轴线上的天安门、故宫、钟鼓楼等建筑家喻户晓,但我们更希望为你呈现一个更全面的中轴线建筑图鉴。我们一共绘制了二百五十多座中轴线上的建筑,从中你会发现,中轴线不仅有正统和传承,还有多元和创新。

最后一个视角是“生活”。北京的中轴线无疑是珍贵的历史遗产,但同时它也是一个鲜活的舞台,从古至今有无数的事件在中轴线上演,无数的人物在这条线上留下了他们的故事,这一章节讲的正是这些故事。

如果你仔细观察这本书,不难发现一个独特之处,就是书中真的藏着一条轴线!从封面延伸至封底。因为北京中轴线是南北向的,为了突出这种延伸感,本书采用了上下翻页的方式,每一个对页的上面是北,下面是南。不妨尝试沿着这条线,一口气把书读完吧!

你会发现,这本书所展现的知识多少有点儿“专业”,能够把整本书完全读明白并不是一件特别容易的事情,这对于创作这本书的我们来说何尝不是如此呢?北京中轴线穿越了近800年的历史,关于北京中轴线,很多知识和资料已经残缺不全,出现了很多未解的谜团。这本书并不会为你揭开有关中轴线的所有真相,但我们希望它能够激发起你的好奇心,主动去探索更多关于这条轴线的奥秘。

帝都绘工作室

摘自《中轴线》

“中轴线”City Walk

感受京城文化的魅力

恰逢北京中轴线申遗成功,让我们用City Walk的方式慢行细品,探寻这座古都深厚绚烂的文化底蕴。

故宫

故宫曾为明清两代的宫城,是中国皇家宫殿建筑的杰出典范。其与北京老城的位置关系反映出中国古代都城“择中立宫”和“象天法地”的规划理念。

故宫以中路为中轴线,东西分为五路建筑,南北可分为外朝区和内廷区两大区域,建筑形制最高、功能最为重要的建筑均位于中路。故宫是明清时期皇家举办国家庆典、处理政务和生活起居的场所,见证了中华文明多元一体格局的发展。1925年,故宫博物院的成立则标志着北京中轴线公众化进程的重要节点。

景山

景山为明清两代皇家御苑,其与故宫共同组成的布局关系,展现出中国宫苑传统规划理念。景山集高大的山体、秀美的园林建筑和华丽的宫殿建筑于一体,极大地丰富了北京中轴线的景观序列。建筑群平面呈形态规整的长方形,以院墙围绕,可分为南北两个区域。南部以山体为主,山形高耸峻拔,山脊上以中轴线对称建有五亭,山体以南沿中轴线自南向北依次建有景山南门和绮望楼。万春亭为五亭中最为高大、建筑形制等级最高者,位于正中山顶,这里也是北京中轴线上的制高点与重要景观视点。

北部区域居中建有寿皇殿建筑群,南端东、西、南三座牌楼与南琉璃门围合而成的礼仪前导空间,其后有内外两重院落。正殿寿皇殿位于内院北部,是景山内等级最高的建筑。

钟鼓楼

钟楼位于北京中轴线北端,是北京老城内城市肆区域的标志建筑。鼓楼、钟楼南北纵置,两座建筑之间由一长方形广场连接。

明清时期,钟鼓楼承担着城市计时与报时功能,为重要的城市管理设施,见证了中国古代钟、鼓报时的传统生活方式。两座建筑气势恢宏,是北京中轴线的重要景观视点。

天安门

天安门位于端门以南,外金水桥以北,面朝天安门广场。天安门以城楼为主体建筑,城楼北侧设一对华表,城楼南侧设石狮两对、华表一对,均以北京中轴线东西对称分布。天安门是明清时期颁布诏令及现代举行重大国事活动的场所,至今仍承担着重要的礼仪功能。1949年10月1日,中华人民共和国开国大典在天安门举行,标志着中华人民共和国的诞生。

正阳门

正阳门位于天安门广场南端,由纵置的城楼与箭楼两座高大建筑构成,城楼居北,箭楼居南。

作为明清北京内城正南门,正阳门是北京老城中规模最大、形制等级最高的城门建筑,见证了中国传统城市管理方式,也是登高眺望天安门广场及建筑群和北京中轴线南段的重要景观视点。

永定门

永定门是北京中轴线南端点的标识,曾为北京老城外城正南门,见证了明清城市传统管理方式。现存永定门为2005年严格遵循中国文物保护原则重建完成的地标性建筑,它由重建的城楼和瓮城地面标识组成。

重建后的永定门城楼和地面标识,形象地标识出北京中轴线南端点的位置,展示出永定门的历史形制和传统工艺做法,成为眺望北京中轴线南段的重要景观视点。

天坛

天坛位于北京老城外城东南部,北京中轴线东侧,与先农坛在位置与规划格局上呈东西对称,突显出中国传统都城规划对礼仪的尊重与强调。

天坛是中国现存规模最大、保存最为完整的明清皇家祭天建筑群,由内坛和外坛两部分组成,两重坛墙为北圆南方,北侧转角为圆弧形,南侧为直角。内坛是祭天礼仪的核心空间,以东西隔墙为界限,分为南北两个坛域,通过丹陛桥构成南北主轴线,连接南北坛域。南部坛域以圜丘坛建筑群为核心,北部坛域以祈谷坛建筑群为核心。天坛是中国古代皇家祭祀建筑的杰作,承载着明清两代国家祭天礼仪与文化传统。