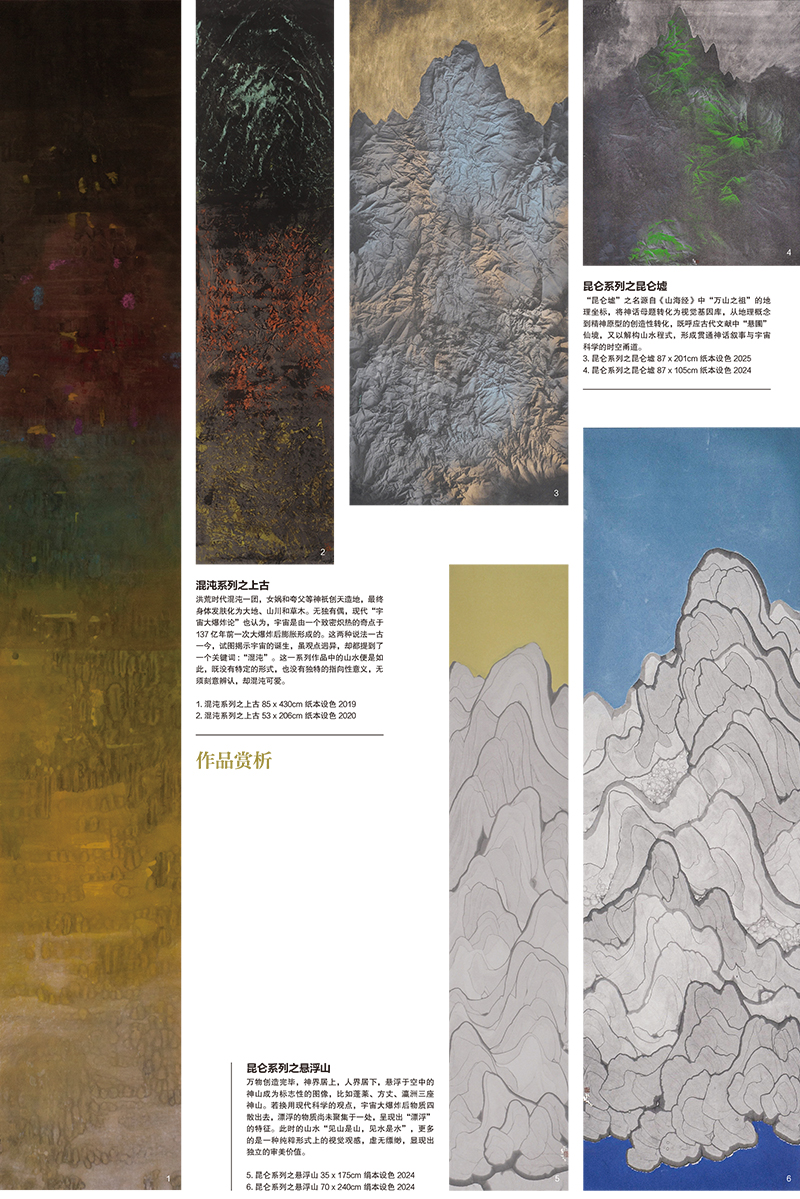

张健 转译当代水墨精神 探索昆仑艺术之路

时间:2025-07-17 13:39 来源:北京青年周刊

编辑 康荦 文 康荦 人物摄影 解飞 美编 崔洪洋

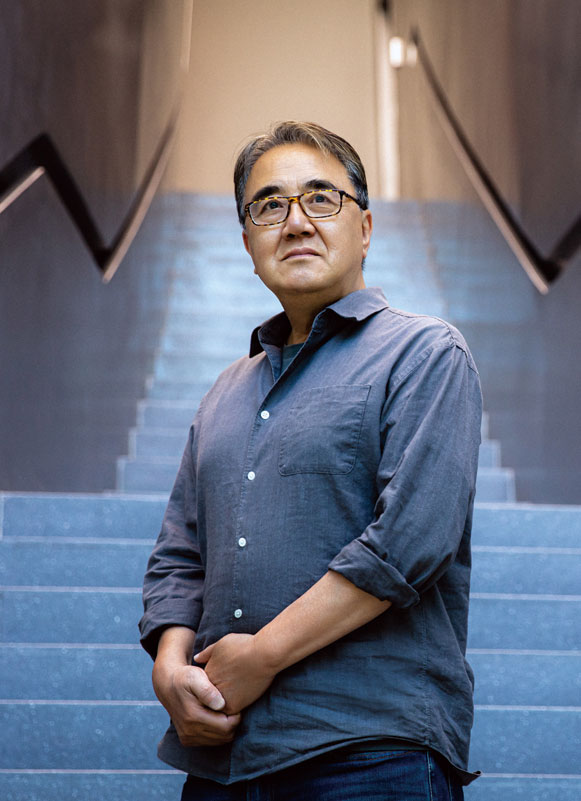

在中国当代艺术版图中,张健以其独特的“昆仑系列”创作占据着特殊位置。这位兼具艺术家与艺术机构管理者双重身份的文化实践者,多年来用持续的艺术探索,诠释着传统水墨在当代语境下的新可能。

从传统中走来的当代探索者

张健的艺术之路始于对中国传统艺术的系统研究。在转型为职业艺术家之前,张健曾花费二十余年时间深入研究中国古代书画、青铜器和佛教艺术,建立了颇具规模的私人收藏体系。这段经历不仅培养了他敏锐的艺术眼光,更让他对传统文化精髓有了独到理解。

2015年,张健在杭州举办首次个展“墨相心印”,标志着他正式以艺术家身份进入公众视野。这次展览已初步展现出他对传统水墨语言的创新思考。张健并非传统意义上的“学院派”艺术家,这种背景反而赋予他更自由的创作视角。在之前的采访中,他曾说:“有时候过于系统的训练反而会形成思维定式,我希望保持对水墨的新鲜感知。”

而真正奠定张健艺术地位的,则是他持续创作的“昆仑系列”。

“昆仑系列”创作灵感源自《山海经》等古籍中记载的昆仑神山,但张健将其从具体的地理概念升华为一个融合神话、哲学与当代思考的文化符号。为深化这一主题创作,张健曾多次前往青藏高原、帕米尔高原等地考察。《中国国家地理》艺术专栏曾详细记录过他的采风历程:在海拔4000多米的帕米尔高原,他观察山体肌理、感受光影变化,一草一木、一石一壑,既是“搜尽奇峰打草稿”的素材积累,更在反复揣摩中渐渐沉淀为心中的意象。这些实地体验最终转化为宣纸上的笔墨语言,形成了“昆仑系列”独特的美学特征。

在技法层面,张健发展出一套融合传统与现代的创作方法:他保留水墨的基本材料特性,但通过纸张折叠、墨色叠加等手法打破平面局限;借鉴传统山水“皴法”的同时,又融入当代艺术的构成意识。这种创新不是对传统的简单否定,而是建立在对笔墨精神深刻理解基础上的拓展。

2024年,张健当代水墨作品展“维度·昆仑墟”在宁波美术馆开幕。展览共展出张健近年来创作的“昆仑系列”作品80余幅,突破了传统水墨展的静态展示模式,营造出一个充满强烈氛围感的展览展示空间,将“昆仑墟”这个独具东方色彩又充满神秘感的艺术图示多角度、立体化地呈现出来,融集为一个集空间、时间、声音、图像、灯光于一体的能量场域,让艺术形式回归艺术本身,成为纯粹思想思维的艺术精神价值传达,构建了一个可观可闻、可思可悟的沉浸式艺术场域。展览中最受关注的是名为“天问”的大型装置。数百张经过特殊处理的宣纸从天花板垂落,形成一道可穿行的“纸幕”。观众穿行其间时,纸张摩擦发出沙沙声响,配合精心设计的光影效果,创造出独特的感官体验。

张健如此阐释这次展览的理念:“水墨不仅是视觉艺术,它应该调动观者的全方位感知。我希望通过空间营造,让观众用整个身体来感受水墨的能量流动。”

“水墨作为中国文化的重要载体,既要守住精神内核,又要敢于突破形式局限。这种平衡需要每位实践者用作品来探索。”

作为浙江三尚当代艺术馆创始人/馆长,张健特别重视艺术的公共教育功能。他主持策划的“新水墨计划”系列展览,每年吸引数万名观众参观。这些展览在保持学术性的同时,特别注重与普通观众的互动交流。

谈及他的艺术普及理念,张健说:“传统艺术要获得持续生命力,就必须与当代生活建立联系。我们尝试用现代人熟悉的方式来诠释古老的水墨语言。”为此,他主导开发了多项公共教育活动,如“水墨工作坊”“艺术家导览”等,有效拉近了艺术与公众的距离。

目前,张健的艺术探索仍在持续深入推进中。他正在研究数字技术与传统水墨的结合可能,包括运用AR技术增强展览互动性。同时,“昆仑系列”的创作也在持续深化,新作品尝试融入更多跨文化元素。

在全球化语境下,张健对水墨艺术的未来持开放态度。他在最近一次学术研讨会上表示:“水墨作为中国文化的重要载体,既要守住精神内核,又要敢于突破形式局限。这种平衡需要每位实践者用作品来探索。”

正如2014年威尼斯建筑双年展,张健作为中国馆的艺术家代表创作的一组山水画作“山外山”系列之五行图,共同建构了主题为“山外山”的中国馆,呈现百年来中国建筑如何在东方格局下吸收与化解现代化的冲击。

从传统艺术研究到当代创作实践,从个人探索到公共推广,张健始终保持着对水墨艺术的深刻思考与创新热情。正如艺术评论家殷双喜所言:“张健的实践提醒我们,传统的真正传承在于创造性转化。他的‘昆仑’不仅是地理概念,更象征着艺术探索的永恒高度。”

1966年生于浙江宁波,现居北京、杭州、宁波。中国当代水墨艺术家、策展人、收藏家。从事艺术策划与收藏近30年。现任浙江三尚当代艺术馆创始人/馆长、中国文化娱乐行业协会艺术品分会副会长。

张健的当代水墨创作源于对中华传统文脉的深入思考,旨在探索东方美学与当代艺术表现形式融合从而形成具备个人特色的艺术语言。

他将艺术视为哲学思考的载体,观者在某一瞬间被其作品中的神韵所触动,将身心沉浸于其中的静谧,那些蕴含时间褶皱的笔痕墨韵里,既生长着“天地并生,万物为一”的哲学观照,更暗藏着维度解构与自然本真的能量共振。张健通过水墨媒介构建的多重精神场域,引导观者在微观与宏观的辩证关系中,在自然与多维时空的交融中体悟丰沛的精神能量,完成一场从个体感知到生命圆融的精神升华。

Q:您的“昆仑系列”创作以《山海经》和古象雄文明为灵感,并融汇现代宇宙理论。这种跨时空的文化对话是如何形成的?

A:昆仑文明是一个多维度的概念体系。首先需要明确的是,昆仑并非特指某一座山峰,而是指从喜马拉雅山脉、冈仁波齐峰、祁连山脉延伸至天山山脉,甚至远及非洲乞力马扎罗山的广袤地域。这个地理范围在古代文明中具有特殊意义,比如三星堆文化就与华夏昆仑区域相邻。

从空间维度来看,佛教经典中的须弥山,或是传说中的香巴拉圣地,都可能是昆仑在不同维度的存在形式。值得注意的是,现代科学的发展让我们重新审视《山海经》记载的内容,这些可能并非纯粹的神话,而是存在于其他维度的真实。就像最新考古发现表明,三星堆周边新出土的文物可以追溯到8万年前,这些发现都在不断刷新我们的认知边界。

Q:您曾多次前往帕米尔高原等地采风,这些经历对您的创作产生了哪些具体影响?

A:我的创作方法深受传统绘画教育影响,严格遵循“游历—记忆—内化”的创作原则。在采风过程中,我坚持不使用相机拍照或当场写生,而是通过实地行走来建立地理与神话的关联认知。

过去十年间,我系统地考察了喜马拉雅山脉两侧,巴基斯坦、印度、尼泊尔等地,重点走访了祁连山、冈仁波齐、梅里雪山等重要地点。在这些地方的亲身经历让神话文本中的场景获得具象化呈现。例如在冈仁波齐,能够直接体验到传说中“离天最近的地方”那种空间感受,这种体验对我的后续创作具有本质性的启发作用。

Q:您近年尝试了沉浸式艺术展览,如“维度·昆仑墟”,结合影像、装置等多媒体形式。这种尝试的初衷是什么?

A:当代艺术的表现形式已经突破传统架上绘画的单一模式。在策划“维度·昆仑墟”时,我们通过灯光、声音、视频等多媒体装置,构建了一个能让观众沉浸式体验昆仑多维空间的艺术场域。

具体而言,我们运用特定频率的声波模拟不同维度的能量振动,通过精确控制的光影变化表现时空扭曲效应。这种尝试的本质是要突破传统水墨的平面表达局限,使观众获得超越视觉的多感官艺术体验。从艺术发展史来看,这种探索实际上延续了近年来国际当代艺术中装置和影像语言的发展趋势。

Q:您如何看待传统文人画与当代艺术创作之间的关系?

A:文人画传统的核心价值在于理论与实践的高度统一性。以米芾的“米点山水”为例,这种独特风格的形成是建立在深厚的学养积淀和技法磨练基础上的。董其昌提出“南北宗论”并系统化文人画理论,其本人首先就是一位技法精湛的绘画实践者。

观察当代所谓的“新文人画”现象,可以发现两个突出问题:一是过分强调理论框架而忽视绘画本体语言,二是技法贫乏却刻意标榜文人气质。我认为艺术创作应当保持感性认知的优先性,理论阐释应该是创作实践后的总结提炼,而非预设的创作桎梏。正如赵无极先生强调的“画画的人要闭上嘴,割掉舌头,直接去画”。

Q:数字技术(AI、VR等)对传统水墨艺术带来哪些影响?您会如何应对?

A:我将新技术视为拓展创作可能性的工具载体。在正在进行的《山海经》系列创作中,我指导学生运用AI建模技术构建神话生物的三维结构。例如表现大鹏金翅鸟的飞行姿态时,通过3D建模可以精确控制各种角度的空间关系,这种效果是传统绘画手段难以实现的。

在未来的展览计划中,我还会与美国技术团队合作,采用最新的VR技术实现观众与作品的交互体验。需要强调的是,这些技术应用的目的不是取代传统水墨,而是在数字时代探索东方艺术精神的当代表达。

Q:在全球当代艺术语境下,水墨艺术的独特价值体现在哪些方面?

A:水墨艺术的核心价值在于它是东方思维方式的视觉呈现。这种思维方式强调天人合一、万物关联的整体宇宙观,与中医理论、二十四节气体系等具有内在一致性,这与西方主客二分的认知模式形成本质区别。

关于国际化问题,我认为真正的跨文化对话应该建立在保持文化主体性的基础上。就像诺贝尔文学奖的评选标准,其价值在于发现能够提供独特文化视角的创作。水墨艺术的当代意义,正是它能够提供一种迥异于西方艺术传统的认知方式和审美体验。

Q:您同时从事艺术创作、策展和收藏,这些不同身份如何相互滋养?

A:这三种实践领域实际上构成了一个完整的艺术认知系统。收藏实践让我能够直接研习古代大师原作,比如通过研究王季迁旧藏的古代书画,深入理解传统笔墨的精神内涵。策展工作则培养了我宏观的艺术视野,例如2005年与德国批评家合作的“中国意象油画”学术研讨会项目,促使我思考如何在国际语境中阐释中国艺术特质。

这种多元身份延续了中国艺术史的重要传统。纵观从董其昌到近代黄宾虹,许多重要艺术家都兼具创作者、理论家和鉴藏家等多重身份。这种全方位的艺术实践,有助于我形成更加立体和深入的艺术思考。

Q:在艺术创作的学术性和市场性之间,您如何取得平衡?

A:艺术创作的根本价值在于其文化意义和社会价值。一件作品无论是只追求市场价值,还是固守学术价值,都会丧失艺术应有的生命力。以我近年探索的“时间”主题为例,虽然展览筹备需要投入大量精力,但若不能引发观众对时间本质的思考,就失去了根本意义。

当前艺术展览普遍面临投入产出失衡的问题,这促使我思考新的呈现方式。未来我可能会更多借助数字媒介,拓展作品的传播维度。但无论形式如何变化,艺术创作的核心始终应该是对时代命题的深刻回应和超越。