编辑 康荦 文 刘艺琳 人物摄影 解飞 美编 崔洪洋

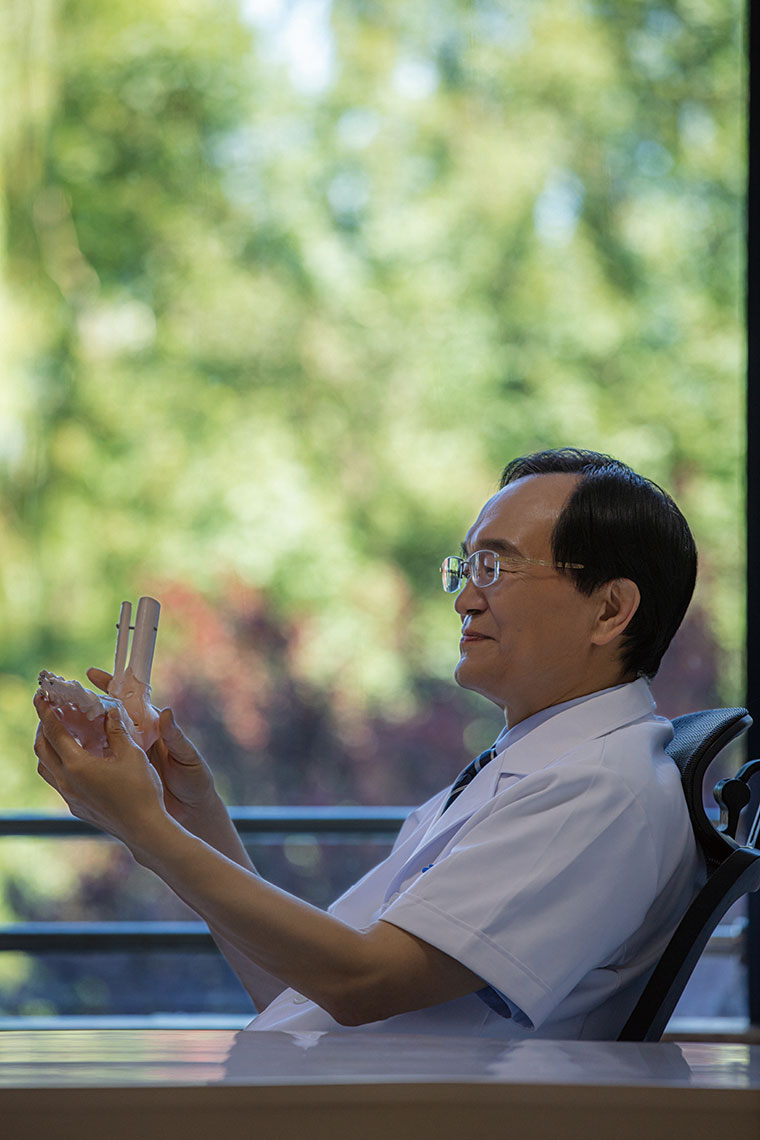

张建中作为原首都医科大学北京同仁医院足踝外科知名专家,同时也是国内足踝外科开创者之一,2000年率先在北京同仁医院开展国内第一个足踝外科专业科室,研发和引进50余项新的诊疗技术,为无数足病患者解决病痛苦恼。

他倡导以患者为中心,打破学科壁垒,为患者提供全方位的精准诊疗;同时,也注重人才培养与技术创新,培养足踝外科专业医生400余人。20多年来,他一直坚持不懈地为我国现代足踝外科事业发展贡献力量。

中国足踝外科领域的发展相对滞后,不同于骨折,足踝隐痛与畸形虽不致命,却如顽沙磨人,持续侵蚀人们的健康。为解决人们的这一烦恼,1999年张建中教授赴美深造归国后,率先在北京同仁医院开展足踝外科专业科室,为中国足踝外科的发展填上了浓墨重彩的一笔。

提及当初国内足踝外科建立的契机,张建中坦言,自己赶上了天时地利人和。彼时,正好是国家改革开放,打开国门,与国外接触的机会非常多,医生们可以用到世界上最先进的一些设备和技术。这也是当时能够发展足踝外科的前提。“我刚到同仁医院时才30岁,那时我们同仁医院的老领导孙振洲就教育年轻一代医生,要搞‘足外科’,他曾是新中国成立前的地下党员,是一位资历很深的老前辈;还有我们的老主任,也提出了一个口号‘我们要发展足外科’。只不过受限于当时的环境与医疗资源,这件事才迟迟没有落地。”但足踝外科的种子却早已悄然埋进张建中的心里。

不同于欧美,当时国内还没有足踝外科这一学科。这类疾病的诊疗工作主要由传统外科医师或骨科医生承担。作为骨科大夫,张建中接触了太多的病人,在这个过程中,他发现老百姓对于足病的治疗需求其实是很大的。但由于当时的人们还没有意识到这一点,故而常常被忽视。“有的病人过去不认为自己脚上的一些疼痛是种病,也就没在意;还有的病人则是知道自己有这个病,在当地也看了很多大夫,但因没有足踝外科专科大夫,而对一些复杂病症没有办法。”张建中说。

在做足踝大夫之前,张建中已经是骨科主任了,对于科室的发展方向有着至关重要的作用。他曾跟随世界上著名的关节大师学习过,也做过许多高难度的手术。因此,在感知到民众对于足踝病症迫切的诊疗需求,以及许多前辈不遗余力的支持,他毫不犹豫地放下了手中的一切,从2000年起全身心投入到足踝外科的建设中。在他看来,想要做一件事,首先要明确目标,然后是持之以恒,坚持不懈地为这个目标而奋斗,才能把这件事做成、做好。

此后,他积极引进国外的先进理念与技术,并于2006年,在北京同仁医院建立起了由足踝外科、足部护理、足踝支具和足踝康复“四位一体”的足踝外科矫形中心。这也是国内首个初具国外足踝外科门诊雏形的诊疗中心。

对于该体系的提出,张建中表示,在日常的诊疗过程中,虽然病人很多,但真正需要做手术的病人其实是占少数的。“但不需要手术并不意味着不需要治疗,他们或许需要更为全面的一些治疗手段,如康复治疗、足部护理等。”只是过去,国内足踝外科刚刚起步,医生们还停留在只会做手术的阶段,这是远远不够的。因此,在2006年,张建中与团队伙伴们同一家美国公司合作,在同仁医院建立第一家足踝外科矫形中心时,就提出了足踝外科、足部护理、足踝支具和足踝康复“四位一体”的模式,这也是第一阶段。

随着国内足踝外科的蓬勃发展,2017年,中国研究型医院学会成立了足踝医学专业委员会,随后,中华医学会成立了足踝医学教育学院,改名为“中华足踝医学培训工程”。而足踝外科矫形中心也已升级为“足踝医学中心”,甚至是足踝医院。

“什么是足踝医学?我们为什么要这样做?”张建中解释道:“其实就是将所有跟足健康相关的学科,我们把它集合起来,去应对一个病人。在第一阶段的体系中,应对足病的一些治疗手段是分散的,会做手术的医生就只想着做手术,甚至有时会把很多不应该做手术的病症扩大手术化;做矫形器的大夫就只会做矫形器;而康复治疗的大夫,有时会把最应该做手术的病人,研究如何做康复,效果肯定是不够理想的。因此,我们成立了足踝医学中心、足踝外科中心,同时我们也开展了全国教育培训班。”

在这个培训班上,讨论的不仅仅是如何做手术,而是将足踝医学所有领域的大夫集中在一起,共同讨论,共同进步。“我们首先建立了一个比较全面的诊疗体系,而不是单纯的一种治疗方法。其次,我们让各个学科能够相互融合,能够在各自的学科当中很好地把握治疗,达到最好的治疗效果。”张建中说。也正因如此,足踝医学体系的建立也得到了很多医生的响应。只不过,在张建中看来,目前的实际应用还远远没有达到预期的效果。“目前国内大部分三甲医院还是以手术为主,还远远没有达到我们理想的目标。但这也是我们一直努力的方向。”张建中说。

张建中

主任医师、教授、研究生导师。2000年在北京同仁医院骨科建立了国内首家足踝外科专科门诊和足踝外科专业组。诊断和治疗了上万名患者,培养足踝外科专业医生400余人。自主开发和引进50余项新的诊疗技术,第一作者或通讯作者发表核心期刊论文及SCI收录论文40余篇,参与国家项目主编/主译专著20余部。担任中华医学会骨科分会足踝外科学组副组长,中华足踝医学教育培训工程主任委员,中国医师协会足踝外科工作委员会名誉主任,中国研究型医院学会足踝医学专业委员会主任委员,中国健康促进基金会骨科康复专家委员会足踝工作委员会主任委员,《足踝外科电子杂志》主编。

“我们首先建立了一个比较全面的诊疗体系,而不是单纯的一种治疗方法。其次,我们让各个学科能够相互融合,能够在各自的学科当中很好地把握治疗,达到最好的治疗效果。”

Q:国家卫健委骨科能力建设中,基层医生足踝诊疗能力提升的最大瓶颈是什么?

A:同欧美国家相比,我们的足踝外科是一个相对新的学科,历史还不长,所以这就意味着,我们国家的足踝专科医生比较少。并且我们同国外的诊疗体系不同,在国外,全科大夫不能治疗的病人会转去专科大夫那里。而我们的基层医生可能更多地关注一些普遍性偏高的病症,比如骨折,在这方面相对水平较高,而对于足踝其他的一些病症相对薄弱一些,下的功夫也不够。我觉得,从国家层面来讲,首先是培训不够,我们缺乏专科医生;另外,是我们的基层医生对于足踝疾病的认识远远不能满足临床的需求。因为我们经常能看到,一些经过基层医生诊治后过来发现被误诊、被误治的,或是治疗出现并发症的相对比较多。所以我们要加强这方面的培训和教育,这是我们的瓶颈。

Q:中华足踝医学培训工程覆盖县级医院计划进展如何?复杂手术下沉的关键支持条件是什么?

A:进展还是不错的,但是建立培训基地对于县级医院来说可能还有点儿困难。因为培训基地的建立必须要有一定的组织架构支撑,比如说需要有足踝外科,要有三名专科医生,以及一年600台以上的手术等等,这个对县级医院来说是有困难的。我们可能更多的是为县级医院建立专家工作站,帮扶他们。他们可能没有能力做专科,常常是在地市级以上的医院,建立足踝专科。拥有足踝专科以后,成为培训基地,教育培训下面县级的大夫。

复杂手术下沉的关键支持条件有很多。像过去,我们首先就是要求基层的大夫能够正确认识这种疾病,因为我们的专家有很多的工作需要做,没办法天天待在基层,所以他们能够正确认识这种疾病、能够做手术且获得好的效果,很重要,当然这也需要教育培训。另外,就是基层医生们使用的手术器械跟不上。我们过去也碰到过这些问题,他们没有相应的工具,你需要“钻木取火”式地去做手术,手术质量受到很大的影响。所以这些年,我们也做了一些事情,比如说我们跟威高公司,和新华医疗器械公司研发了成套的足踝外科专用器械箱,大概有50多件器械,让基层的大夫现在都能够用到足踝外科的专用手术器械,这在过去是没有的。过去用的都是50年前的工具,所以我刚才说“钻木取火”的手术方式,就不可能达到好的手术效果。所以从观念上,从培训上,从效率上,还有设备上都会限制我们基层的发展。

我们现在去基层县医院,和我们20年前的基层县医院有了明显不同,国家对基层的投入非常大,他们的硬件设施、他们的手术室跟北京的大医院一样。不过人的培训还需要进一步提高,基本的工具还需要配备,但是已经有了很大的进步。

Q:2025年您在广州中医药大学一附院开展联合门诊,中西医在足踝治疗中如何互补?

A:我有一名学生现在在广州中医药大学附属医院做足踝外科主任,他是新过去的,这次也是他希望我能够去帮助他。其实在我们整个足踝医学体系当中,过去所讲的“四位一体”,我们把它扩大到中医,我们会看到我们祖国的医学有很多好的地方。举个例子,我们踝关节扭伤,经过手术与康复治疗,可能最后依然残留有疼痛,但是人家中医针灸一个礼拜就好了。这其中有非常多值得我们借鉴的东西,既能让病人少花钱,又能够得到非常好的效果。我20年前在美国进修期间,我的老师有一位美国的病人,他的身体没办法做手术,也没有办法进行其他治疗手段,最后一招,我的老师告诉他,去做针灸。真的是这样,外国的医生让病人去做针灸。所以,我们真的应该积极地去挖掘,把它结合到足踝医学当中。我们是提过这个要求的,在足踝医学中心的教育当中,我们要有中医中药的运用,它对于我们的治疗起到一个很好的辅助作用。

Q:青少年运动性踝关节损伤近年来持续增加,过度早期专项化训练是否是主因?体医融合该如何干预?

A:这是个大的课题。我们中华医学会的领导也在给我们提这个课题,国家在推行体医融合整体上的一个战略,但是现在还没拿出具体的方案。我们国家讲“健康中国”,全民运动,那么随着体育运动的增加(主要是活动人数的增加),发生受伤的机会也随之增加。所以对我们医生就提出了一个问题,如何跟体育运动结合起来?首先是如何运动,防止运动损伤。正确运动可以防止运动损伤,这是我们的一个责任。其次,就是如果发生了损伤,如何及时治疗。有些治疗不合适,就会遗留很多的问题。所以这些都是我们医生和体育互相结合的地方。过去,这属于运动医学的范畴,但是我们的运动医学其实才刚刚起步,我们的医院有运动医学的并不多,且目前运动医学它主要是治疗,并没有肩负起如何正确运动,如何去预防损伤等。所以现在要扩大,要把这个部门扩大,要指导,指导跑步应该怎么去跑,穿什么样的鞋,做什么样的准备活动,每一种运动应该怎么去防止运动损伤。其实,防止运动损伤等一些更前沿的工作是这个部门的主要责任。但我们也接到这方面的任务,比如说能不能在我们这个体系当中开展,这也是我们思考的一个问题,如何建立这样的一个机构,不仅仅是预防,也不仅仅是治疗,应该还有一些功能去指导青少年如何正确运动。