编辑 王雅静 文 王雅静 人物摄影 解飞 美编 崔洪洋

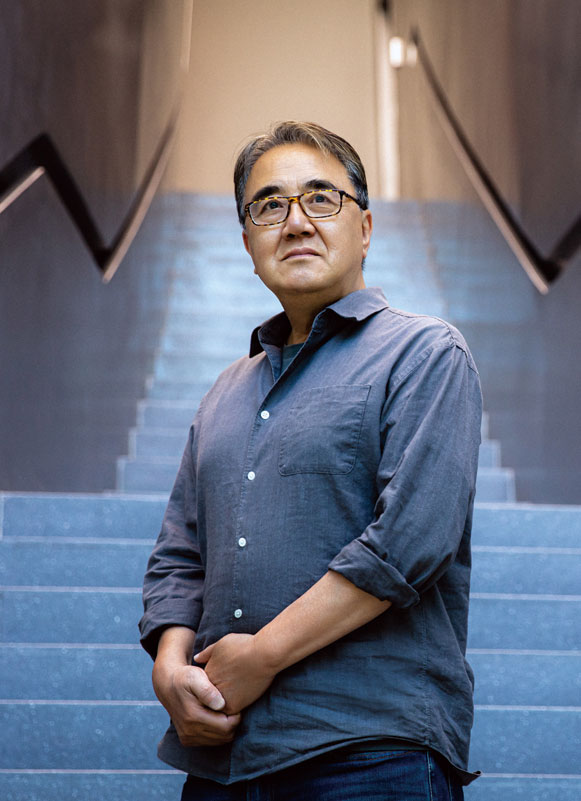

景军拥有多重身份。他是人类学家、清华大学社会学教授;他也曾是一名一线记者,此次又成为展览“将死亡带回生活”的学术主持,将“死亡”这个带有忧伤与恐惧标签的话题引入公众空间,让观众直面当代社会中的相关议题。景军还拥有着很多故事,大量的田野调查让他成为收集故事的人。他专注研究的众多题目乍一听十分悲伤,比如患癌家庭、自杀、临终关怀等,它们仿若一根根刺,深深地扎进了万千家庭,但与之相伴的人间温情也慢慢倾泻,汇聚成五味杂陈的涓涓细流,最终浩浩荡荡地汇入人类长河。

打开天窗自由思考

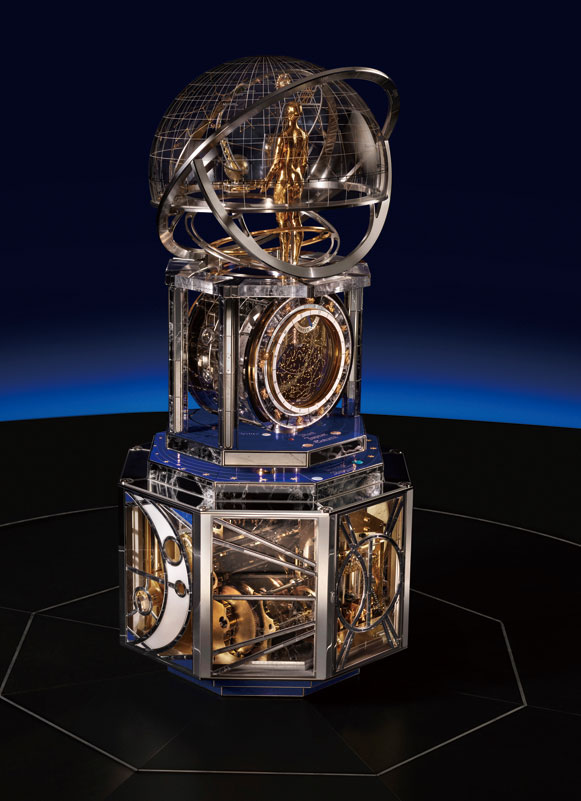

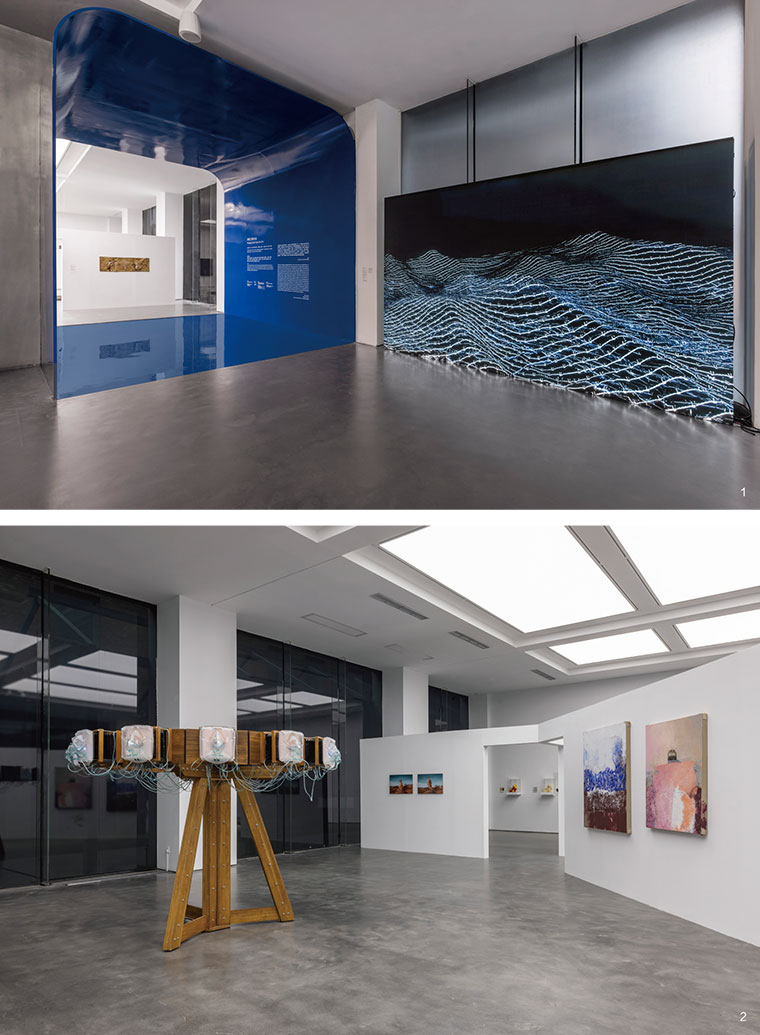

7月的北京热浪翻滚,阳光明晃晃地照在MACA艺术中心的落地玻璃窗上。然而,展厅内却是一片清凉世界,一场名为“将死亡带回生活”的特别展览在这里呈现。这个直击灵魂深处、看似略显避讳的话题,仅仅在开展的首个周末,就迎来近千人的参与,展厅内,人们毫无遮掩地畅谈“死亡”,其热烈程度丝毫不亚于这个季节的阳光。

“将死亡带回生活”(Bringing Death Back into Life),展览的名称源自2022年《柳叶刀》死亡价值学术委员会发布的同名报告,它振聋发聩地倡导人们重新审视临终关怀以及对死亡的态度,强调临终时光绝非生命的尾声废墟,而应被视为生命的一部分。

展厅一角,景军身着简单的衬衫,看着来来往往的观众。他说:“大家可以毫无束缚地去想象、去思考关于死亡的种种问题,更为关键的是,我们鼓励大家毫无忌惮地将这些思考谈论出来。我想这也是我们做这样一个展览的目的。”

有趣的是,这次参与展览的21位创作者来自各行各业,他们有理性思辨的社会学家、人类学家,也有严谨的医生、护工,还有充满感性创造力的艺术家、社工等。面对多元的创作者,同样深度参与到本次艺术作品创作的景军说,“社会学家的视角多基于经验主义,而艺术家则更注重直觉与情感的直接表达。所以,如何运用艺术手段重新想象老年,呈现这种离去的状态是一个很大的挑战。”

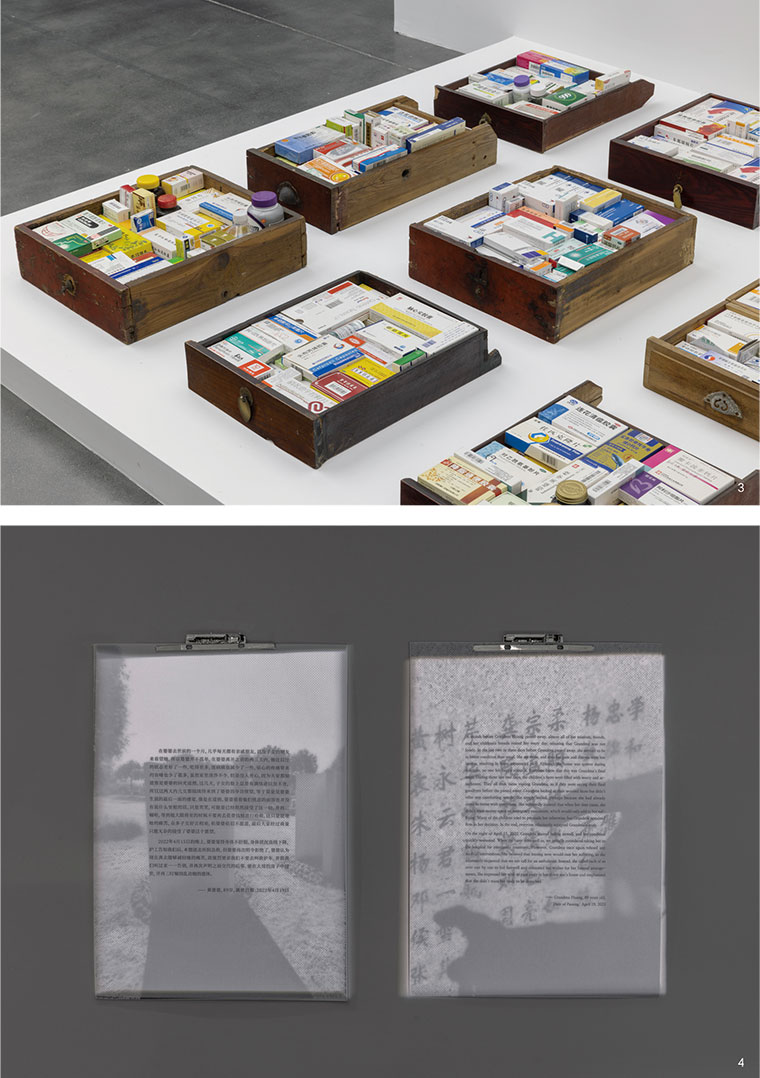

在第一天的展览现场,景军立刻注意到了一位身高一米九的男性,这个“彪形大汉”蹲在一堆药盒旁边,双肩微微颤抖,默默抹着眼泪。工作人员询问了这位观众后,他摸着这些药盒子,勾起了无尽的回忆。他说,他的父亲正是因抗生素药物过度使用,免疫系统遭重创而离世。眼前这些再熟悉不过的药盒,令他情绪瞬间失控。

这件作品是周雯静与景军合作的《给自己开药方》。他们收集了九组背景迥异的家庭药箱,呈现了不同家庭在一段时间内的用药微观史。在医药专业人士眼中,这些药盒是医学名词的集合,是人们自行用药行为的记录;可在绝大多数普通人眼里,药盒上那些或工整或歪斜的字迹,仿若时光信物,轻易就能联想到幼时家中老人温暖又模糊的身影。

讲完这个如鲠在喉的故事,由宋敏与景军合作创作的另一件作品《反向关怀》,似乎给了观众一片情绪解药。

《反向关怀》记录了大量临终者关怀亲友、医务人员、病友乃至更广泛的社会话题的文字,这些文字如同暗夜中的点点星光,带着温暖的力量。其中一页是59岁素姨的女儿所写:“母亲是个极善良的人,她夜间会起来上厕所,我陪她睡,说如果她要起来就叫我扶着她,但她嘴上答应着好,却从不叫我,都是我听见她起床的动静才起来搀扶她,我略带责备的语气说怎么不叫我啊,她说‘不用了,给你好好睡觉’……”“实际上,‘临终反向关怀’关注了临终者对他人告别、遗愿与反思,那些遗愿背后,是对社会、对自然深深的眷恋与关怀,也拓展着我们对‘死亡’这一终极命题的狭隘认知。”

继续随着景军的步伐探索展厅,更多作品无声讲述着完整的故事。一件近距离触发的呼吸机装置,以直观的方式,将生命的脆弱与死亡的临近展现得淋漓尽致;生者将与死者相关的衣物或其他日常布料,交由手艺人制作成的玩具熊,承载着生者无尽的思念与不舍;塔克拉玛干沙漠向死而生的植物,用它们顽强的生命姿态,诉说着生命不息的坚韧力量;有着千奇百怪形状的节育环,背后藏着女性在生育、衰老与生命历程中的隐秘……影像、装置、绘画、互动媒体与文献等多种媒介交融,一次关于衰老与死亡,又涉及到临终关怀、安宁疗护、现代性死亡、传统文化下的生死智慧等议题不断在展厅中回荡。这不禁令每一位观众去思考:我们究竟要如何面对“死”?又该如何更深刻地理解“活”?

透过展厅,景军望向窗外,他将这次展览定义为一场“行动艺术”,“假如我们只知生而不知死,我们对人生意义的理解还是缺失的。这不仅仅是一次艺术展览,还是一种社会行动,我们通过这种社会行动激发起来一些人去想一些事情,我们不想说教,只是打开一个天窗,窗外天地会有多少种可能,说不准,但正因为未知,才充满了无限希望。”

景军

清华大学社会学系教授、公共健康研究中心主任,国务院政府特殊津贴专家。1980年获北京外国语学院英语系学士,1994年获哈佛大学社会人类学博士学位,曾任纽约市立大学终身副教授。国际人类学民族学联合会副主席、中国艾滋病防治专家委员会委员。

一个紧迫的话题

在过去漫长的七年岁月,景军全身心投入到对“死亡”这个深邃话题的研究中。他的日常,便是在海量的相关资料里徘徊,甚至到了夜晚,这些数据、故事以及思考依旧在梦境中盘旋往复。“这不仅仅是梦的一部分,简直也是我生活的一部分。”景军感慨着。随着对死亡议题探究的逐步深入,他愈发敏锐地察觉到,当下社会对于死亡的关注与探讨,已然成为一个刻不容缓的紧迫命题。

景军跟我们分享了下面两组数据。其一,2015年10月6日,经济学人智库发布了2015年度死亡质量指数,该指数从五个维度衡量了全球80个国家缓和医疗的质量。中国位列第71位。报告指出,这反映出中国对于缓和医疗有限的可获得性以及中国整体上低质量的缓和医疗服务。于是,在2017年,我国启动国家安宁疗护试点地区,进一步推动安宁疗护发展。2021年,在该报告中,中国大陆排名提升至53名。也正是这组数据激发了景军关于“死亡”的研究。

这也促成了第二组数据的显现:景军与团队陆续走访了中国900多组患癌家庭,调查其灾难性卫生支出(指一个家庭或个人在一定时期内,由于支付医疗费用而承受了过大的经济压力,导致该家庭或个人的基本生活消费受到严重影响的状态,是一个反映医疗卫生领域经济风险的重要指标)。95%左右的家庭指标显示出其经历了灾难性卫生支出,且城乡家庭在这方面的遭遇几乎毫无二致,无差别地承受着经济巨压。

“死亡质量评估排名的不理想,折射出的是病患身心的双重煎熬,与此同时,家庭所面临的经济重负同样沉甸甸地压在每个成员肩头。可即便如此,对于照护者而言,心理层面的压力更是如影随形,无时无刻不在考验着他们的意志。这里有两个故事,至今仍在我心头挥之不去。”景军的话语中透着沉重。

第一个故事发生在河南省某农村的一户人家,这家院子中那棵漂亮的大榕树让景军印象深刻。家中姊妹四人,从小在这里幸福地长大。后来她们的母亲得了重病,在放弃生命维持和植物人之间,她们选择了后者。几年如一日地在家照护后,其中一个长期漂泊在外的四妹,接受了景军团队的采访调研。她敞开心扉坦言,自己既没有经济能力,也不能亲自去照顾母亲,看到母亲一直毫无知觉的“活”,看到姐姐们要照护老人而快速苍老,她心底生出了放弃维持生命治疗的念头。可这念头一旦冒头,内心的挣扎与愧疚便如潮水般涌来。那是一种几近窒息的心理重压,让她无时无刻都在备受煎熬。

另外一个故事的主人公叫红姐,她是南方人,由于精神失常,总是出现在广场上衣着褴褛地跳着舞。她生在一个多子女家庭,在母亲患病后她便辞掉工作,全职在家照顾。五六年之后,她终究妥善且体面地把母亲送走。只是长期与无法交流的病人朝夕相伴,家庭矛盾暗潮涌动,愈演愈烈,精神压力最终把她击垮,在母亲走后,她站在一面大镜子前头,拿起剪刀,把自己的裙子全都铰碎,从此便每天到广场上去跳舞,日复一日。

“当下的科技力量赋予了人类近乎‘神迹’的能力,可以让生命得到几乎无限期的延长。也因如此,我们当下面临的死亡和50年前的死亡,已然不可同日而语。在社会化适老服务正逐步迈向完善的新时代,我们有理由相信,越来越多的中国年轻人将更倾向于借助社会服务的力量,与此同时,建立起更为庞大且专业的志愿者团队,投身于相关服务事业,或许能成为我们当下亟待借鉴的宝贵经验。”景军在谈及未来走向时,言语间满是理性思索。

时至今日,在诸多文化语境里,死亡依旧是一个被小心翼翼规避、谈之色变的禁忌话题。但它作为生命旅程中无法跳过的一环,早已渗透进人类历史的每个角落,它不仅是生理的终结,更深深嵌入社会、文化与生态的结构之中。“谈论死亡的必要性,本就无需多言。现在看来,谈论其紧迫性,同样刻不容缓。”景军继续说,“如今,我们这个展览有全国巡展的计划,团队正全力以赴地推动这一计划落地。希望看到这个展览的观众能够建立对这个话题更加多元的认知。”

对话景军:

找到自己的参照值

Q:最近,您关注到的话题有哪些?

A:很长时间,我的研究都是与苦难相连,我想要跳脱出来。于是,我现在正在研究与人工智能相关的题目,后来发现还是逃不掉这个话题。

Q:如何在人工智能这个领域中发现了“苦难”话题呢?

A:我是先发现了一个现象,就是很多年轻人会向AI倾诉自己在生活中遇到的问题、内心的痛苦和烦恼,于是,就诞生了情感陪伴机器人,这些AI就去满足一大批年轻人自我疗愈的愿望。如今,很多高校也开设了与“疗愈”相关的课程,我就一直在思考为什么会这样?我开始顺着这条线一直在做相关的调查,我感觉自己在渐渐接近年轻人的一些痛苦、纠结,又陷入了一次与苦难相关的研究。

Q:您会怎么看待现在很多年轻人遇到的压力呢?

A:我觉得,现在的年轻人的苦痛和我们年轻时的痛苦肯定是不一样的。我在成长过程中经历的就是典型的80年代的苦难,物质匮乏、缺衣少食,但现在的年轻人的物质生活是极大丰富了,不见得精神世界是充盈的,反而是存在期待值反差的。他们面临很多问题,例如自我价值的实现问题,存在期待过高或者是不敢期待的情况,当然,这也是一个我正在持续研究探讨的问题。

Q:您会给当代年轻人哪些建议呢?

A:实际上,我们要找到自己的参照值。其实,每个人都有自己的课题,在我看来,未来这一代人要寻找幸福,应该找到自己的定义,要明确更好的生活质量的定义是什么?所以,我倒是挺支持一些年轻人的“躺平”,这种“躺平”不是说不工作,而是开始可以对待一些事物,采取一种无为的态度。我们在目前确定的前提下,要注重过程。