陈士奎 与笔墨相伴 以自然为师

时间:2025-02-13 10:51 来源:北京青年周刊

编辑 康荦 文 康荦 人物摄影 解飞 美编 崔洪洋

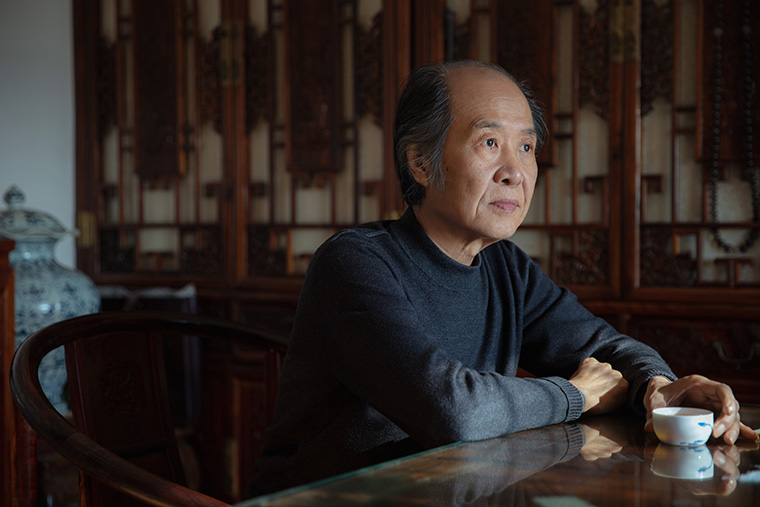

在中国画坛,有这样一位艺术家,他以笔墨为伴,以自然为师,他以花鸟画闻名,兼擅人物和山水,作品题材广泛,风格鲜明,深受艺术爱好者的喜爱和推崇。他就是陈士奎,一位在笔墨间挥洒自如,用画笔描绘自然与人文情怀的艺术家。他孜孜不倦地用画笔描绘着他心中的世界,描绘祖国大好河山,也用笔墨为我们描绘出一个个充满生机与活力的艺术世界,传递世间美好与正能量。

笔墨间的自然与人文

陈士奎出生于1952年,自幼便对绘画产生了浓厚的兴趣。“我记得小时候,最喜欢的事情就是画画。”陈士奎回忆道:“每当拿起画笔,我就仿佛进入了一个全新的世界,那里有山有水,有花有鸟,一切都那么美好。”

少年时期,陈士奎便常常走进大自然,与家乡的山川、草木、花鸟“对话”,他会静静坐在山间,聆听风声、水声,观察花鸟的形态和动作,感受大自然的生命力和美好,并用画笔记录下他的所见、所感。故乡的一草一木深深影响着他,成为他艺术创作的灵感源泉。他在一首题画诗中写道:“笔下常开故乡花。”

陈士奎说:“大自然是我最好的老师,它教会了我如何去观察、去感受、去表达。”时至今日,他依然热爱自然,时常走进山林、田野采访,这两年他深入新疆、西藏等地,创作了一系列反映当地风土人情的作品。采风生活不仅为他提供了丰富的创作灵感,也使他保持了一颗平和、宁静的心。

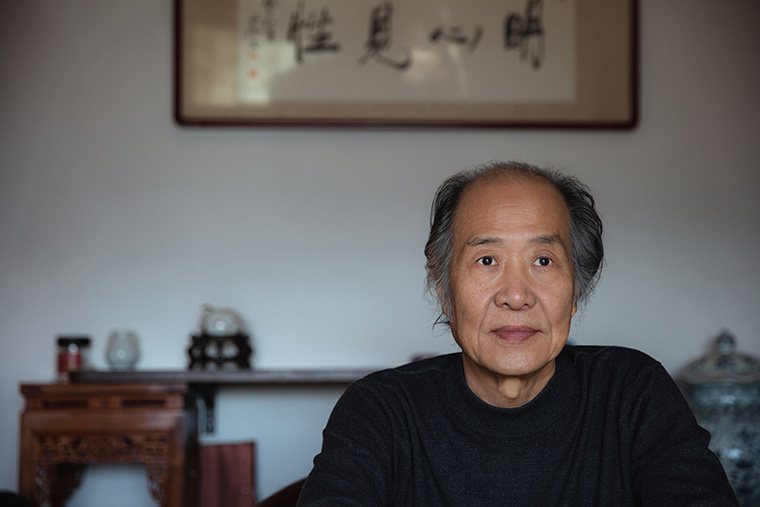

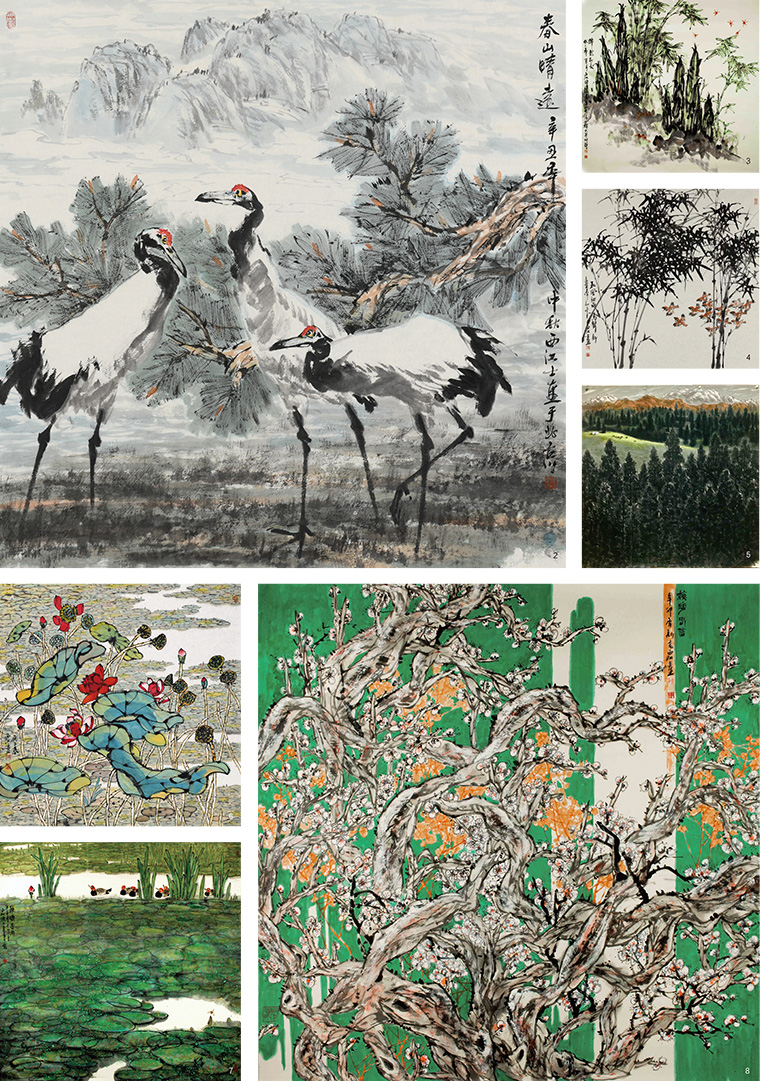

陈士奎的作品以花鸟画为主,兼画人物和山水。他笔下的墨竹,笔力遒劲,墨色淋漓,既有传统文人画的韵味,又不失现代感;他笔下的鹤,形态各异,栩栩如生,既有仙风道骨之感,又充满生机与活力。他的作品,不论是笔墨淋漓的巨幅大作,还是盈尺小品及工笔草虫,都能体现出豪放与严谨并存。

题材涉猎广泛而不拘一法,是陈士奎的绘画特点。他善于从古今中外各门类艺术中汲取营养,力使作品超其象外,创造意境,达意而传神。他的艺术理念是“尊重客观事物,尊重自然”。“画国画时,要充分掌握、了解前人的东西,了解历代画家的风格、题材和特点。”陈士奎说,“但更重要的是,要尊重客观事物,尊重自然。大自然中的山山水水、花花草草以及人情世故都要了解,只有了解了才能从中提取相应的元素,才能更好地将其展现在自己的作品当中。”

陈士奎深知,艺术不仅仅是技艺的展现,更是情感和思想的表达。他善于捕捉自然界的瞬息万变,用画笔记录下生命的美丽和活力;同时,他的画作中又蕴含着深厚的人文情怀。他笔下的花鸟,不仅仅是自然的写照,更是他对生命、对人生的思考和感悟。“我画花鸟,不仅仅是为了表现它们的美丽,更是想通过它们,传达出我对生命、对自然的敬畏和热爱。”陈士奎如是说。

笔墨间的传承与创新

陈士奎认为,画家要有自己的艺术追求和个性。一个画家不能只是模仿前人,而要有自己的创新和发展。他始终坚信,创新和发展是艺术的生命,艺术需要创新,需要与时俱进。但他同时认为,创新不是凭空而来的,而是需要在继承传统的基础上进行,“我们要学习前人的经验和方法,但更要勇于突破和创新。”

在漫长的艺术实践中,他坚持立足传统,从古今中外各门类艺术中汲取营养,同时不断尝试新的技法和表现方式,在继承传统的基础上,大胆融入了自己的理解和感悟。他的作品既有传统文人画的韵味和东方的意境美,又不失现代感;既有东方的意境美和人文情怀,又融入了西方的构图和色彩,呈现出独特的艺术风格。

“我画画,从来不是为了迎合别人的口味。我只是想通过画笔,表达我自己对世界的看法和感受。”陈士奎说,“我希望通过我的画作,能够让人们感受到生命的美丽和活力,也能够让人们思考人生的意义和价值。”

对于未来,陈士奎深知,艺术之路是永无止境的。他将继续探索新的技法和表现方式,不断地挑战自己的艺术极限。

陈士奎认为,艺术是一种精神追求,也是一种社会责任。只有真正热爱艺术,才能忍受得住寂寞和孤独。他说:“作为画家,我们不仅要追求艺术的完美和卓越,更要服务社会、服务人民。”他希望自己的艺术之路能够越走越宽,也希望通过自己的努力,能够为中国画艺术的发展做出更大的贡献。同时,他更希望有更多的年轻人能够继承中国传统艺术,投身于中国传统绘画事业。他相信,只有更多的人投入到艺术中,才能让中国画艺术继续传承与发展。“艺术的传承和发展需要一代又一代人的共同努力和付出。”陈士奎说,“我们要学习前人的经验和方法,但更要勇于突破和创新。只有这样,我们才能将这中国传统绘画发扬光大,让它焕发出勃勃生机和活力。

“我希望通过我的画作,能够让人们感受到生命的美丽和活力,也能够让人们思考人生的意义和价值。”

陈士奎

河北定兴人,画家,国家一级美术师。陈士奎的艺术生涯丰富多彩,作品多次参加大型书画展并获奖。其作品以花鸟画为主,兼擅人物和山水,题材涉猎广泛,风格鲜明,深受国内外艺术爱好者的喜爱。对话陈士奎:

Q:您现在的创作状态是怎样的?

A:现在画画的时间不一定,想画了,有题材了,有新理念了,这个时候会有一种内在的动力去创作。有时候绘画的欲望不强,就想玩。玩什么呢?玩其他的喜好,比如古玩、各种收藏。玩一阵以后,回过头来又想画了。这个玩的过程中虽然手上没有拿笔,但是思维并没有停。我这人就是这样,总画一种题材画着画着就画腻了,就不想画了。画腻的原因可能是因为脑子里的那点东西被掏空了,就好像电池电量被耗尽了一样,这个时候我就需要重新再充电。就像上台阶一样,上到一层以后休息一下,休息的目的是再往上走。这么些年我一直是这么走过来的。

Q:您是如何看待中西文化融合的?请结合您自己的创作谈谈。

A:上学的时候西方的东西我们也都学了,比如素描、水粉这些。在整个绘画的过程当中,往往你需要在大脑里面反复打腹稿,反复思考色彩、造型、结构这些东西,在这个过程中,你之前所学过的那些东西就已经贯彻到你的脑子里了,自然而然就出来了。

另一方面,我认为中西文化结合也是十分有必要的。前些天我去朋友家串门,看到他家墙上挂了一幅油画,是冈仁波齐峰。我觉得那张画挺好,有一种欲望想用国画的手法去表现一下,于是我就用手机给那幅画拍了个照片,回来后用国画的方式来画一下。

你看对于圣山的表现方法,西方油画中会有光感,中国传统绘画是不体现光感的。但是我就想用国画的方式去体现光感。我其实很少临摹,但是这幅画让我有了临摹的冲动。我这些年画新疆和西藏的作品也是,里边有很多这方面的元素。因为那里就是这样,比如新疆,你会看到很多大红大绿的色彩,这些在中国传统绘画中是不会存在的。但是时代不同了,我觉得艺术不要受东方还是西方的制约,可以大胆一点,当然也不要刻意拼凑,一定非得要东西方结合,一定要选择最适合、最舒服的表现方式。

Q:所以您的创作完全不会固步自封,是非常开放的。

A:是这样的,我想怎么画就怎么画,这个也叫做“无法而法”。艺术没有对与不对。我们上学的时候,老师带着我们画竹子,给我留下印象最深的一件事是,我在纸上画完竹杆之后,要画竹叶,我就问老师:老师,这张画里边的竹叶都是往下长的,那可不可以出现往上长的竹叶呢?现在想想这个问题很幼稚,我想怎么画就怎么画嘛,有什么不可以的?所以说你的绘画的水平和理念是随着你的经历而积累的,当你积累到一定程度也就无所谓了。无法而法不就是这么个道理。

Q:所以说艺术是没有止境的。

A:没有止境,真的。我不想说“我就是这样了”,找着一个风格,好了,我就确定这就是我,画什么都是这样,很省事。如果我就确定画那种空灵的感觉,大家也会觉得很巧妙,也很受欢迎,我可以一幅接一幅地画下去。但是一直重复有什么意义呢?我有新的理念想去表达的时候怎么办?

Q:直到现在您一直都在不断进步。

A:但愿是吧。随着年龄、阅历的增加,同样表现一个东西,多少年前我画的跟现在画的肯定不一样,因为沉淀又多了,这个进步应该是必然的,就是进步的大小而已。但是我始终认为,艺术要追求,不能满足。有句话就是:活到老,学到老,是吧?所谓“艺无止境”就是这个道理。反正我一直践行着这个理念往前走,至于能走到哪里我也不知道,能走多远我也不知道。但是我也不会限制自己,能走我就走,到哪算哪,但是我会一直往前走。

Q:对于年轻一代画家或是正在学习绘画的学生们,您有什么寄语吗?

A:绘画这条路很难,纯中国画这条路更难。现在的年轻人,如果毕业以后直接进入创作领域,想用绘画养家糊口,是非常困难的,经济上的局促会使得年轻人很难坚守。我觉得如果真的内心有绘画梦想,也坚信自己有这份天赋的话,可以借鉴我们年轻时候的发展方式,毕业以后先有一份可以养活自己的工作,做美术也好,做编辑也好,一边工作一边画画,两条腿走路。当然业余时间绘画不能断,不能说我先去挣大钱,回来再去画画,那最后绘画必然捡不回来了。

另外一点就是,年轻人一旦决定走上这条路,就要能吃苦,耐得住寂寞。因为绘画是多少年的积累,所谓的小时候的那些绘画天赋,对于长远来说都差得太远了,距离你进入创作领域,形成自己的风格,差着远着呢。年轻人不能想着急于求成,一定要把基础打好,充分学习前人的东西,学习前辈们的精华传统,充分掌握大自然中的客观存在,各花各鸟,各有不同,北方的山水、树种和南方的山水、树种也是不尽相同,这些都要充分掌握。

第三点建议就是要充分发挥自己的主观能动性。前人的东西掌握了,客观的东西也掌握了,那你就得把它们融合一下,熔炼一下,再用你自己的理解和方式,用画笔把它表现出来。

1.《红海滩》120x120cm

2.《春山晴远》120x120cm;3.《绵绵龙孙长》180x180cm;4.《和风细雨鸟声新》120x120cm;5.《记忆天山》180x180cm;6.《花开映日》120x120cm;7.《荷塘喜雨》180x180cm;8.《梅花春信》180x180cm