编辑 康荦文 张娜 图片提供 受访者 设计 崔洪洋

我们甄选的艺术家,更像是手作的匠人,不管是画画还是做陶瓷,都喜欢手与材料接触的那个瞬间。

他们有的做过“牛马”,在职场也乘风破浪过;有的修行艺术,喜欢画笔在画布上沙沙作响;有的离群索居,在有院子的房子里面兢兢业业日出而作,日落而息。

大家都操练起来吧,用手作触摸自然,劳作与自然一起生长。

管晓星

人和自然的关系是打动我的根本

按照当下时髦的说法,管晓星是激流勇退,在别人认为的当打之年,从职场回归家庭。

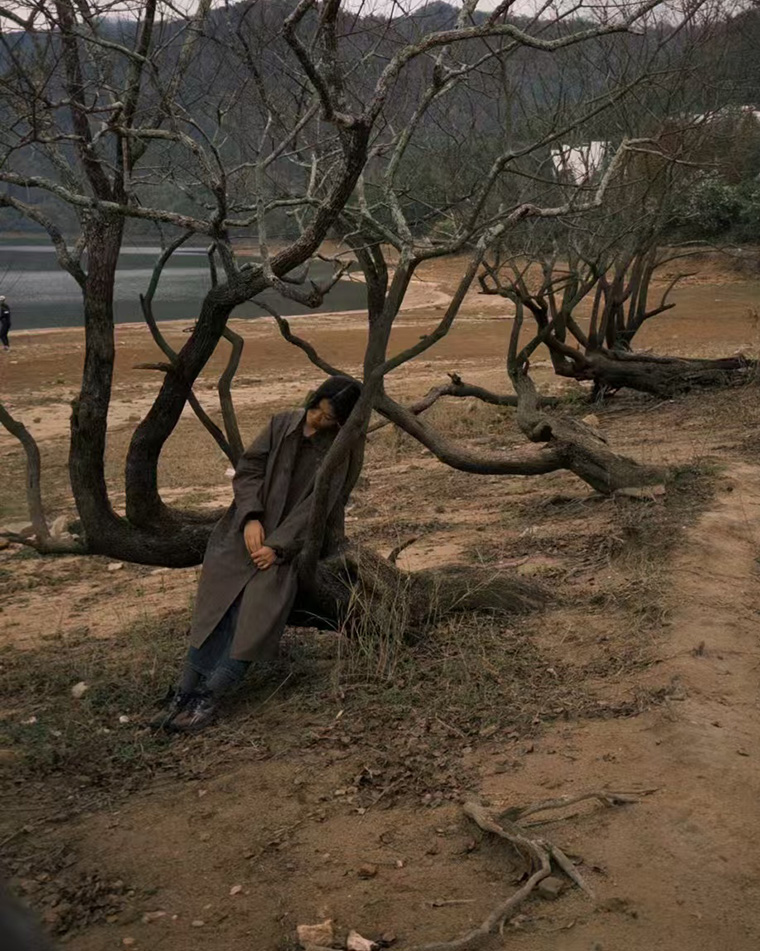

住在村子里,每天养猫养狗种花种菜,过上了“从前的日色变得慢,车马邮件都慢,一生只够爱一个人”的“从前的日子”。

她开始在村子里租了一个蔬菜大棚种草莓,她坚持有机种植,物理除虫,每天在草莓园里面上蹿下跳装架子,挖土,施肥,满手的泥巴,也能培育出新鲜诱人的草莓来。

她喜欢手指接触到土地的感觉,那是自然带给她的丰盈。

偶然的机会,她接触到了陶艺,那是真正手与泥无尽的触达,又无尽的水乳交融的过程,还需要高温炙烤,像是千锤百炼的过程,呈现出意外之外的满足。

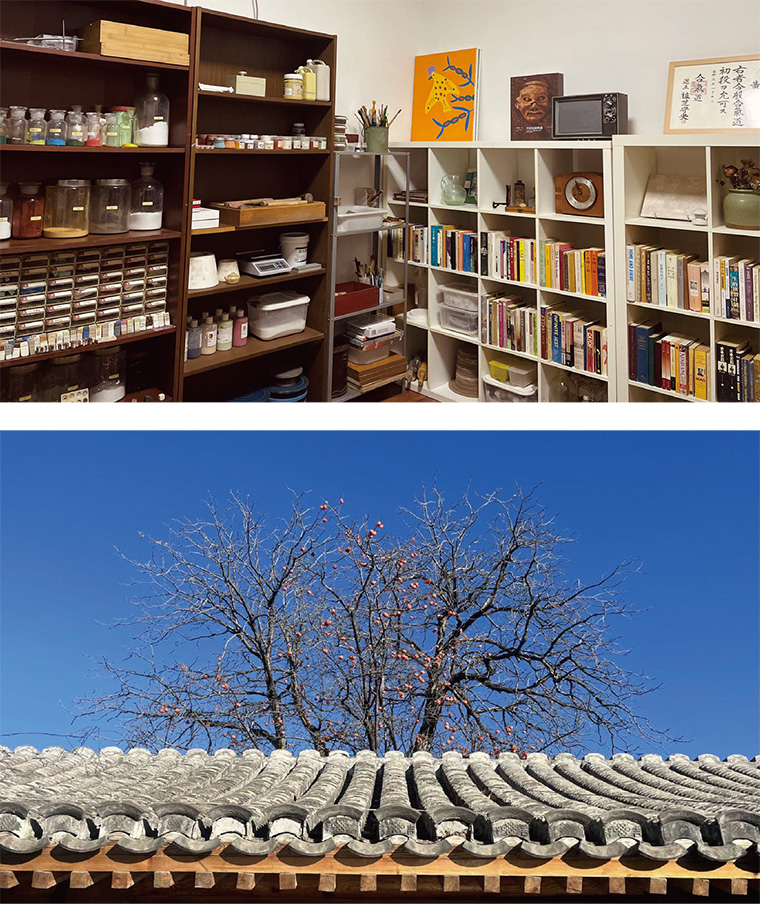

一边是手触摸泥土的劳作,一边是时间沉淀的艺术,每一日,日出而作,日落而息,在工作室不徐不疾地创作度过她的时间。

“双手捧泥做陶的时候,泥土是柔软的,我是强壮的;泥土是可塑的,我是多变的;泥土是原始的,我是美丽的。”艺术家说。

“做陶就像种田,种桃李春风。”慢是时间积淀的沉香,人与自然的关系靠手的触摸包浆上釉。

从职场到隐居田园生活,再到钟情于陶艺成为一个手作陶瓷人,经历了找寻自己的过程,做自己最喜欢的事情可真好。

对话管晓星:

Q:为什么会选择成为一名陶瓷艺术家?

A v学陶之前,我在村里种菜,种草莓,养花。不知道是不是与泥土的情感至深至真的机缘,引我来到了位于北京近郊的拙朴工舍,接触到陶艺,并被深深吸引,从此专心跟陶舍的主理人黄老师学习陶艺。

做陶的时候,拉坯机一圈圈地旋转,泥条一圈又一圈地盘旋而上,在这个过程中,感悟的不是自己的个性,而是人和泥土,人和自然的关系,这是打动我的根本。

Q:你做的素坯都是手捏成型,你觉得手作的魅力在于什么?

A:手作器物的魅力在我看来它们都是活的,有灵性的。我们手作出来的那些瓶瓶罐罐,不像工业化商品,会被整齐划一的形式所埋没。把我的那些宝贝放置在一起,会特别和谐,即使是材质有别,色泽各异,也能相得益彰。

Q:你的2024年是怎样度过的,你希望怎样度过你的2025年?

A:2024年我的大部分时间与泥相伴,在工作室里创作,2025年“我心依旧”,我希望能在做陶的过程中找寻内心的安宁与喜悦。因为爱生活而爱陶艺,因为爱陶艺更爱生活。

Q:如果说,画家是用画画触摸城市触摸生活,那么陶瓷艺术家是用手在触摸吧,你是怎样用手来感受城市的?

A:透过一个器物所感受到的气质,其实是人和自然的双向奔赴,和我们生活的城市息息相关。所做之物拿在手里的触感、重量、釉色,都是制作时考量的重点。很多时候,器物独特的韵味是在与之相配的使用环境中展现出来的。而且,我的创作跟我多年的生活工作中形成的审美习惯是相通的,我的美商决定了那些器物最终呈现出什么面貌。

Q:你的生活中最重要的是什么元素?你搬家一定要带走的有哪些东西?

A:我生活中最重要的元素是动物吧,与动物相伴每一天。其实我最理想的职业是去动物园当饲养员。所以我家里养了很多小动物,猫、狗、鸭子、鸟、鱼、乌龟,它们都是我的家庭成员,所以要是搬家,我肯定是谁都不能落下。

Q:你喜欢的艺术家都有谁,为什么?

A:我喜欢齐白石、王世襄、常沙娜,我喜欢三位艺术家的原因主要是他们都是生活大家,对生活的热爱与坚持无不体现在自己的作品里。

Q:你最近创作的比较满意的作品是怎样的?

A:我一直迷恋柴烧,自己比较中意的作品也是送去景德镇柴烧回来的作品。柴窑烧成的作品有一种难以名状的美,这种美是瞬间发现的惊喜,就像你突然瞥见飞翔中的鸟儿的美丽羽毛和河边卵石的丰富色调。

黄陈匡

手上修行人

“停留一会儿念念她吧春风夏雨秋阳冬雪都是她的回答”

匡匡本来是英文编辑,因为热爱陶瓷,去景德镇学习陶瓷。

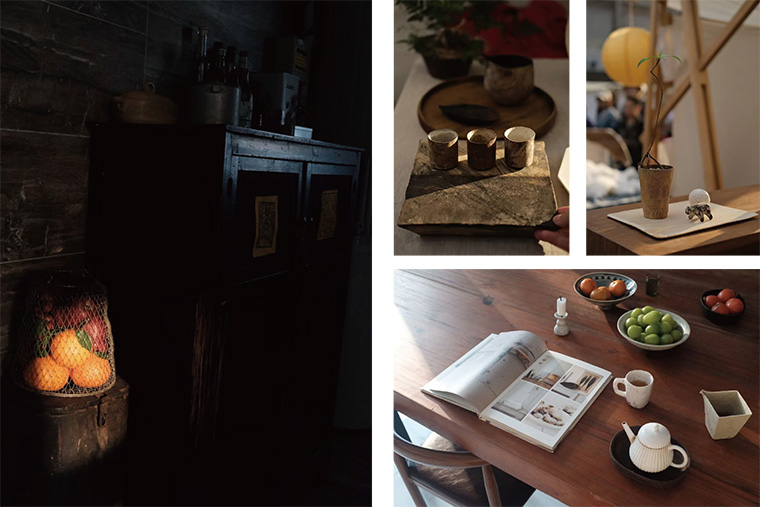

后来在北京的胡同里面开了一家手作陶瓷工作室,一心一意做起了陶瓷艺术家。除此之外,她收养流浪猫,学习合气道,学习太极,做咖啡……生活感很强,又充满灵性。匡匡好像一个小神仙,冷静积极地做自己的创作,过自己的生活。

最近,匡匡从胡同搬到北京郊区,在小菜园当中开疆破土重新建立自己的生活

黄陈匡

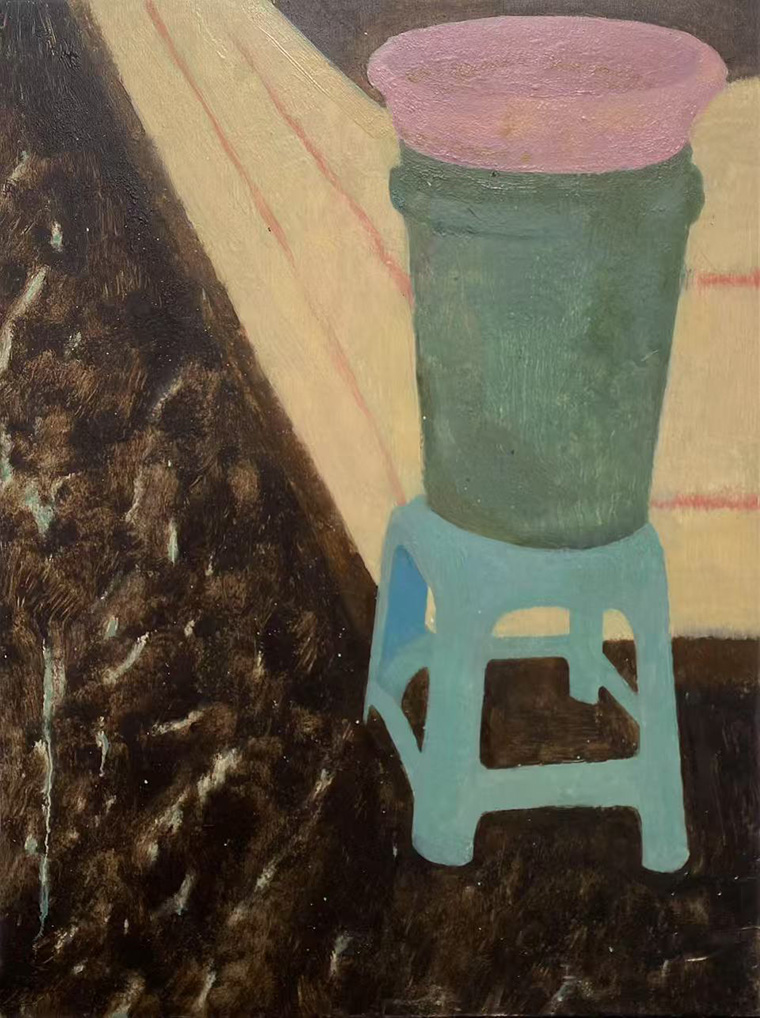

大家喜欢叫她匡匡,也喜欢她创作出的造型独特、色彩温婉的陶瓷器。她的作品,仿佛是莫兰迪画作中瓶瓶罐罐的现实存在,赋予实用器更多的可能性。

对话黄陈匡:

Q:为什么会搬离胡同,去顺义生活?

A:搬离胡同是一个比意料和计划中来得更早和突然的决定。因为我一直很喜欢工作室和居住的家,都在胡同,相隔十来分钟,我每天穿梭在这片区域的胡同,闻着各家窗口飘出的饭菜香,听着胡同大爷大妈之间的唠嗑,被这种简单实在的日常滋养着。

12月初面临工作室续约,我考虑找一个能把工作室和家融合在一起的空间,但是在目前城区的中心位置租金很高,没找到合适的。无意中看到现在在顺义村子里的房子,交通什么的也都算方便,各种因素权衡一下,就决定把家和工作室都搬过来了。

Q:你对居住空间有怎样的要求?现在的家有哪些特点?

A:现在的家是一栋独立二层小楼,带一个院子,有一片菜地,旁边紧挨着树林和果园。村民宅基地自建的房子,当然坐北朝南,通透,光照充足,早晨醒来睁开眼第一映入眼帘的就是透过窗户照进来的柔和的晨光,踏实又幸福。这个幸福是不花成本的,因为阳光从来不向我们收费。这一点就比之前胡同的房子好很多,胡同的那片区域因为政府统一管理,窗子都比较小,自然光照会差一些,屋子有阳光,感觉立马不一样了。

Q:一天中最舒服的时刻是什么时刻?

A:一天当中不同的时间段,能看到阳光缓缓地移动,从东边的小咖啡屋慢慢转向客厅,下午2点左右,阳光把客厅照得很明亮很温暖。有时候和朋友或者自己一个人坐在客厅的大木桌旁,不用做过多的事情,就是享受阳光,就已经很满足,总是希望这个时间段能走得更慢一点。

Q:为什么选择陶瓷这种材料?

A:很喜欢陶瓷这种材料,非常包容,能实现的东西也很多,即使都是做陶艺的,每个人又都有着各自的表达方式,这种丰富感是我很喜欢的。同时这个过程当中又有很多不是自己完全可控的因素,很锻炼心性。慢慢地领悟到,做陶艺不仅仅是这个技艺本身,而是在这个过程中不断地磨练自己,犹如一件陶艺作品的成型,有着繁琐的过程,最后高温的煅烧,才能成为成品,我们也一样。

Q:手接触泥土的感觉是怎样的?

A:手接触泥土会有种亲切感,我一直觉得我们人类原本跟大地的关系就是最近的,泥取自自然,本来就是我们的一部分,或者我们原本就是泥的一部分。

Q:你做的素坯都是手捏成型,你觉得手作的魅力在于什么?

A:陶艺有很多成型方式,我尝试手捏之后就一直坚持手捏,也越来越笃定和确信这是我最想要坚持下去的成型方式。手捏过程中,手非常直接和即刻地感受到泥的状态,干湿,软硬,厚薄,然后手不断地调整去适应泥,到最后是双方互相适应,相当于泥和手共同完成一件作品,这需要非常临在和保持觉知,犹如一个动态冥想。

Q:你的2024年是怎样度过的?你希望怎样迎接你的2025年?

A:我的2024年经历了很多精彩,开始接触太极,勇敢地做出独自搬去郊区生活的决定,收获了新的志同道合、给我启发的好友,每天都是一个学习的过程。我希望2025年能继续保持学习的心态,每一天都有冒险,每一天都有进步。

Q:搬家一定要把什么带走?

A:除开做陶艺的各种工具和材料,书占了我行李的很大一部分。

Q:你欣赏哪些艺术家?

A:我欣赏的人很多,不一定是艺术家,是很多有趣又可爱的人。我努力从每一个人身上吸收到值得我学习和给我启发的点,我觉得每一个人都是艺术家。

Q:你最近比较满意的作品是什么?

A:最近我比较满意的是我没有带任何预期随手捏的小人雕塑,拙拙的,不完美,但是很真实。

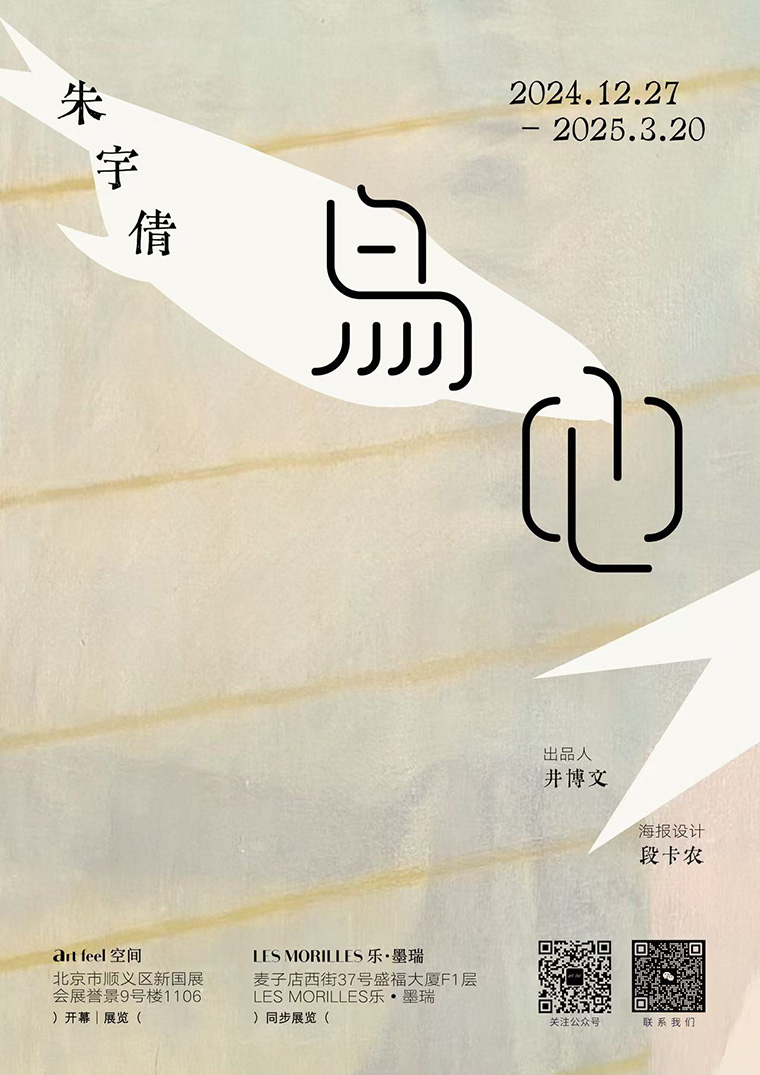

朱宇倩

画布是我的日记本

“体验、发现、变化。

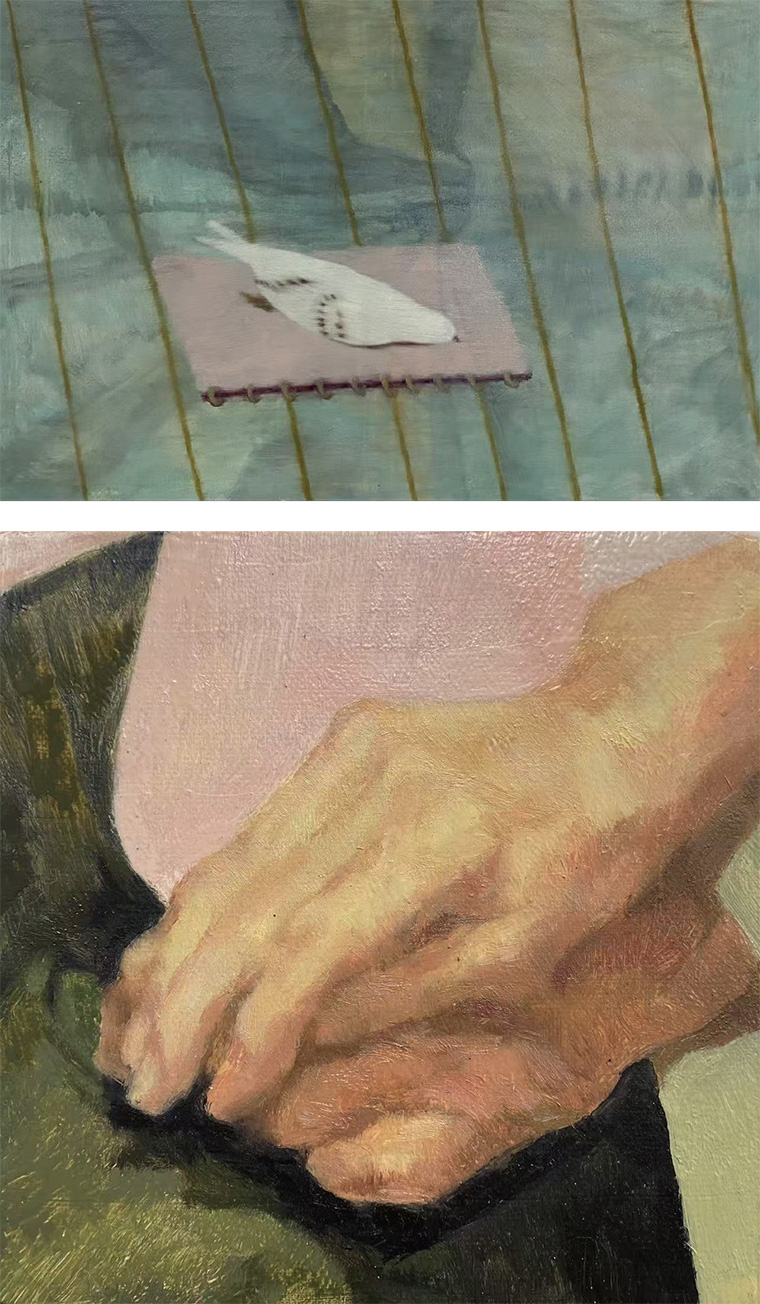

画布是我的日记本。我将绘画作为记录的方式,也将其作为存在的表达。它是我,也只是我的一部分。”

朱宇倩的作品描绘着交织的现实与记忆,她用狭小而亲近的视角,柔和的色调与细腻的笔触,把日常生活中的物与人,以亲和私密的方式呈现在画面上。作品中内敛松弛的氛围与情绪,唤起我们遗忘在意识深处的那些细腻与美好。

朱宇倩的作品来自于她对生活的敏感与对世界的热爱,来自于对具体事物的关切与尊重、对每一个微小存在的呵护与怜悯。这些作品把我们引入宁静舒适的场景里,让我们回忆起生活中珍贵的治愈细节,她借用黑塞在《悉达多》中的话作为自己的表达:“审视世界、解释世界或藐视世界,或许是思想家的事,我唯一的事,是爱这个世界。”

朱宇倩

工作生活于南京,生于福建莆田市,南京艺术学院油画专业,在读研究生。

对话朱宇倩:

Q:北京展览的名字为什么叫“鸟心”?“鸟”代表什么?

A:这个名字来源是我的那张画,一开始是叫小鸟的心事,首先是看到网络上的一张配图,小鸟已经死了,她把小鸟放在一本书上,故事我已经记不清了。我把这只小鸟画进画里,躺在线圈本上,线圈本就是日记本。后来,想改得更简洁,就变成了鸟心,好像解释的范围也变得更宽了。

Q:你说你自己是用画画在记录你的城市,能举例说明吗?创作的过程是怎样的?

A:南京和莆田这两个地方我生活的时间最长,之后或许会在另外的地方生活,始终记录我的生活。

画中是遇到的人、看到的景象。我很喜欢拍照,这种方式可以较为快速地记录下来我被触动的场景。之前看一部影片,里面提及拍照就像是在射击,录像是在扫描。这么说蛮像捕猎的,我察觉了,随即射击。这一般是创作的第一步,搜集。这一步也在于我当下觉得什么是美的,有时候是一些意象,一般自带形容,比如柔软的、闪烁的。或是某种感觉,或者我会记录有意思的形象。接着我会整理记录下来的这些素材,将它们组合,也是很有意思的事情。在iPad或者纸张上绘制初稿,将素材简化。如果比较喜欢,我会把它们完成。行动很重要,记得本科时的一位老师说过,“大胆画,反正画不好,也画不坏。”

Q:你每天的生活是怎样的,你最喜欢你生活的哪部分?

A:我的生活包括日常的细节,兼职,创造,交流。所有部分我都需要。我没法去忽视日常的琐碎部分,也得养活我自己。当然,最喜欢的事是发现、创造。在日常中去发现,在阅读中发现,发现自己长时间忽略的部分,在交流中去发现,去发现不同的视角。创造,创造实物的欣喜。

Q:你谈到,你最喜欢老式的小区,喜欢看那些居民楼里面的人,能讲述一下细节吗?这些观看怎样进入到你的画面当中?

A:我不喜欢特别高的小区楼,夜晚抬头看,密密麻麻的灯光,冷暖交缠,楼间距像两辆大货车要把中间的小轿车挤扁一样。学校在春秋两季会去乡下写生,我们会去各个小巷穿梭,能看到各种带着使用的痕迹的生活用品。前两天是冬至,在我住的地方,遇到有人在烧纸,我记录下了那个画面,我觉得是很温暖的事情,带着回忆的温度。

Q:谈谈你的展览,你展览中的作品与你的生活有怎样的关联?

A:“我记得八岁的那一天,当我离开下午的珠心算课时,天空突然下起了倾盆大雨。这场雨是如此猛烈,以至于二十几个孩子最终挤在建筑物的屋檐下。街对面是一座类似的建筑,在那些屋檐下,我可以看到另一小群人——几乎就像照镜子一样。看着那流淌的雨,潮气浸湿了我的手臂和小腿。我突然明白了,所有这些人和我肩并肩地站在一起,还有所有对面的人——所有人都尽力活着,就像一个‘我’。每个人都看到了这场雨,就像我一样。我脸上的湿润,他们也感觉到了。这是一个奇迹的时刻,有这么多第一人称视角的经历。”韩江的这段话击中了我的回忆。

我记起小的时候有一瞬间也有这样的想法,每个人都以第一视角经历着自己的生活。以自己的第一视角去看,去创造,创造是多样的。我的作品也就是我看到的。其实感觉很幸运,我之前有一次和朋友聊天时候说到,我很想要有一个空间将我的作品展示出来,为了满足个人的私欲,我可能没有办法想象他人观看我的画的想法,其实我感觉创作者是更自私的人。

Q:能否用三个词形容你最近的状态?

A:落叶、雾霾、圣诞树上的灯串(闪烁频率时缓时急)。

Q:你怎样看你生活的城市,南京与莆田有怎样的不同与相同?

A:我初中的校园里有一棵银杏树,应该是老师说过,这是全市少有的,我印象很深,冬天的时候它的叶子会落下来,在我们那儿,我没有那种落叶铺在地上的印象。这也是我和很多人分享过的我的一个观察,南京和福建最大的不同就是南京有秋天的感觉了,虽然很多南京的朋友也和我说过南京没有秋天这种话。我大一刚来南京,10月的一天晚上上完课,在下雨,天气降温了,树叶被雨打掉了,等公交时在和高中的同学视频聊天,可能那是我第一次感受到我离开了原本一直待着的地方。相同的话,也许是都有了我的习惯,也由此带给我安全感。

Q:你的好朋友都是哪些人?谁能给你带来启发?

A:我很喜欢她们,很需要和她们交流。她们都是很真诚的人,我们会聊各种各样的事,聊各自的生活,聊彼此的困惑,我们交换彼此关于某问题的观点,在之中也会得到不同看待事情的角度。在交谈中,我们会尽力表述自己的感受。我从她们身上学到了很多,也被她们支持和鼓励着。交流真的很重要,有时候缺乏交流,我会有一个假想的怪物,但只要迈出那一步,所有假象都会粉碎。虽然人生的意义这个课题很大我没办法表述,但我感觉在交流中不断找到自己的同路人是我很重要的人生的意义。

Q:你怎样度过你的2024年?对2025年有哪些期待?

A :2024年或在此之前总有一种进度条上插着小红旗的感觉,希望2025年能自我降低时间的存在感,慢慢来。