编辑 康荦文 康荦 王雅静 图片与资料提供 中信出版集团·春潮Nov+ 设计 崔洪洋

在最近的一期《十三邀》中,许知远对话美国著名鬼才导演伍迪·艾伦,两人在对话里面谈及了艺术创作、文学作品、电影幕后故事、生活哲思和自我价值的定义等等。这期节目上线后,迅速引发热议。这位拍出了《午夜巴黎》《安妮·霍尔》《曼哈顿》《赛末点》等带有强烈时代烙印电影的大师,在节目中说:“我很乐意当一个局外人。”

纽约是伍迪·艾伦的家乡,也是他很多部电影的中心角色。

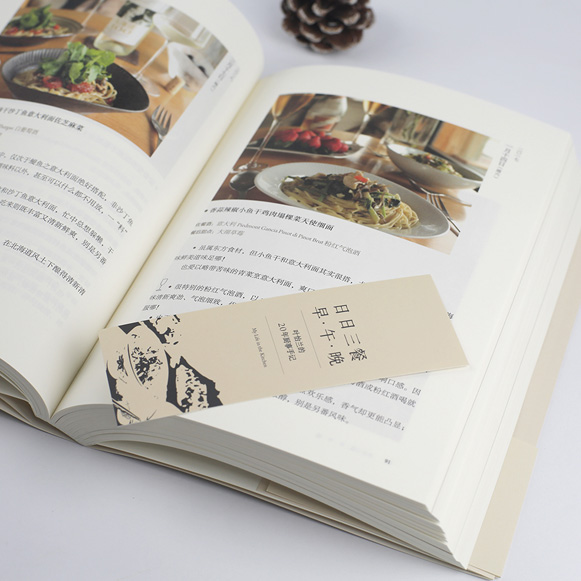

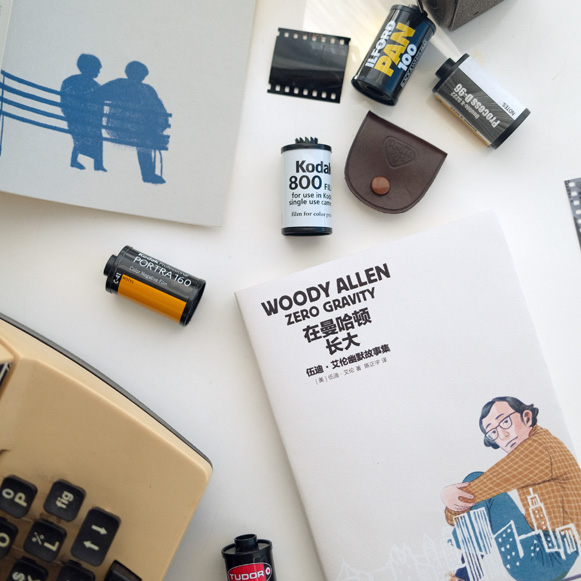

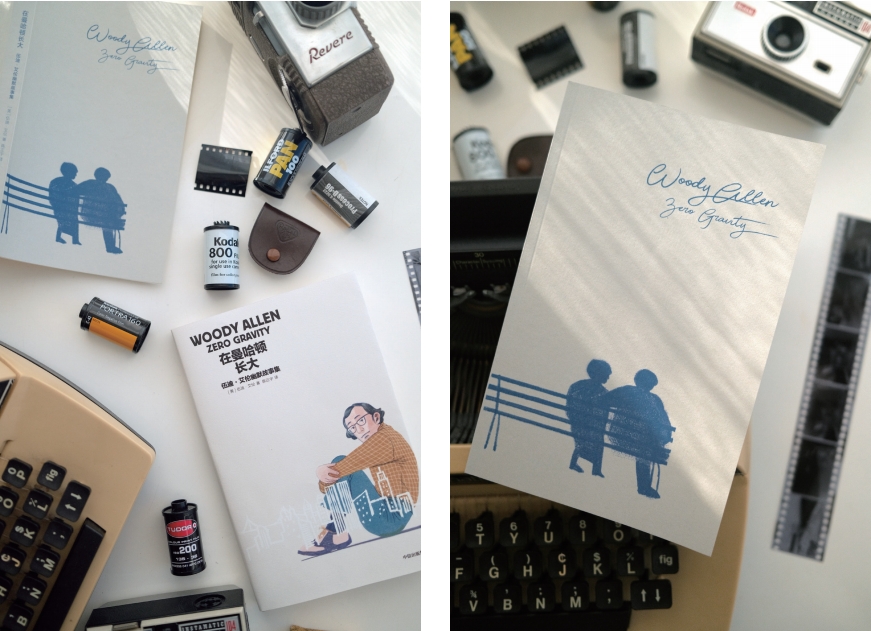

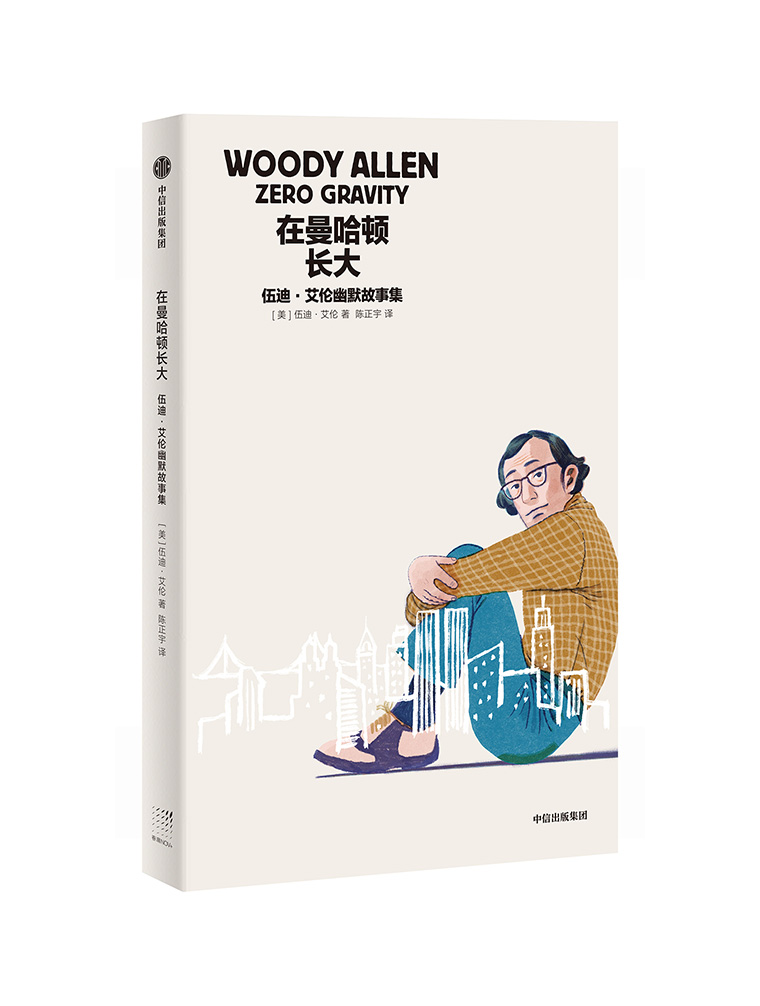

如今他将对这座城市的记忆与爱,写成长达60页的自传色彩小说《在曼哈顿长大》,收录在新书《在曼哈顿长大:伍迪·艾伦幽默故事集》中。

这是伍迪·艾伦暌违15年的短篇小说集,带着他一贯的犀利笔触,再次让我们看到了那个既怀旧又冷嘲热讽的纽约男孩。

这里有18篇幽默狂想的“文学脱口秀”,调侃婚姻、中产、焦虑、好莱坞、审美标准、死亡等话题。这些快感缺失的艾伦式主人公,向你展示他们眼中可笑又可怜的世界,尽管他们了解陀思妥耶夫斯基,却无法处理日常生活的荒谬。最后一篇60页长的自传体小说《在曼哈顿长大》,交织着浪漫、感伤与疑惑不解,在这个“为了让我们一辈子都搞不明白而专门设计的世界”里,每一个难以处理生活荒谬的“怪人”,都会找到共鸣。

万千影迷珍爱的浪漫幽默大师、一个谦卑的无用之人,如何去评论周遭乖谬的世界?如今我们比以往都更需要能逗人发笑的“小丑”。

有请伍迪·艾伦登场。

伍迪·艾伦的幽默与自嘲以及急切寻找生活的渴望

文 来怡诺

在现代文化的叙事中,伍迪·艾伦一直是一个不可忽视的名字。无论是他自我解构的喜剧作品,还是电影中的焦虑和哲思,艾伦的幽默总是与个人的生活细节紧密相连,带有一种自嘲、孤独,甚至悲伤的味道。近日,伍迪·艾伦暌违15年的最新小说集《在曼哈顿长大:伍迪·艾伦幽默故事集》上市,带着他一贯的犀利笔触,再次让我们看到了那个既怀旧又冷嘲热讽的纽约男孩。

除了延续前作的幽默戏谑风格,调侃婚姻、中产、焦虑、好莱坞、审美标准、生死观等话题外,本书格外珍贵的,是伍迪·艾伦首次走心创作的自传色彩小说《在曼哈顿长大》。这篇故事以交织浪漫、感伤与疑惑的笔触,讲述了一个在纽约街头长大的孩子如何在生活的纷乱中寻找意义。从作品中揭示的种种“曼哈顿”元素,不难发现,艾伦的成长轨迹与他的电影作品之间存在某种惊人的重合——纽约这座城市本身,仿佛是他的“电影场景”,充斥着失落的理想、迷茫的爱情,它既是伍迪·艾伦的一种文学实验,也是他对个人成长与艺术起源的深度回望。

伍迪·艾伦(Woody Allen)美国导演、编剧、演员、作家,参与制作超过50部影片。他1935年出生于纽约布鲁克林,曾是一名脱口秀演员。他也是一个狂热的爵士乐爱好者和体育迷。用他自己的话说,他很遗憾自己从未拍出一部伟大的电影,尽管他仍在努力。《在曼哈顿长大》是他时隔15年的小说集。

幻想中的曼哈顿:

从弗拉特布什到格林尼治村

《在曼哈顿长大》的主角杰里·萨克斯,是一个典型的伍迪·艾伦式人物。萨克斯生长在布鲁克林的弗拉特布什区,家庭的平庸与困顿注定了他的艺术理想与生活现实的割裂。他的父亲莫里斯是个不甘平凡却无力改变现状的裁缝,一辈子“困在他的顶针里”;母亲露丝则是个将发牢骚“升华为艺术”的家庭主妇。萨克斯从小急于逃离家庭,于是,他把曼哈顿当作自己理想生活的象征。

深受好莱坞电影的影响,萨克斯幻想着自己有一天能像电影主角一样,在曼哈顿的高楼大厦中过着无忧无虑的生活。这里有“他一直想要的、梦想的、幻想的一切”——曼哈顿对他来说,不仅是一个地理位置的象征,更是一种理想化的生活方式,象征着那个“高雅、时髦、完美”的世界。

如果说伍迪·艾伦的电影是纽约的视觉地图,那么《在曼哈顿长大》则是纽约的情感地图。从萨克斯在中央公园的长椅上幻想剧本,到他穿过第六大道的迷茫旅程,艾伦用城市地标刻画了主人公萨克斯的心理状态。正如艾伦在电影《午夜巴黎》中用经典作家搭建了通往文化圣地的桥梁,在《在曼哈顿长大》中,他用文学与电影对话,表达了对纽约这座城市独特文化的致敬。从契诃夫、萧伯纳到尤金·奥尼尔,主角萨克斯努力模仿的对象构建起了一个文学的曼哈顿;而他并不如意的现实生活,又让人想到《长夜漫漫路迢迢》或《费城故事》中那些令人唏嘘的主人公。阅读过程中,读者很容易联想到镜头如何切换、场景如何转场,甚至可以听见背景传来一段段的爵士乐插曲。

然而,正如伍迪·艾伦的许多电影所表现的那样,梦想和现实之间总是充满裂缝。在萨克斯的幻想中,它是“米高梅、派拉蒙与福克斯等公司虚构的曼哈顿”;而真实的曼哈顿,却以“污浊的外墙、暗淡的大厅以及酗酒的管理员”为标志,充满了人与人之间的隔阂与麻木。

就像《安妮·霍尔》中的经典台词:“你就像是纽约,你是座孤岛,无法享受人生”,萨克斯的曼哈顿之梦,在现实的冲击下逐渐变得支离破碎。与妻子格拉迪丝的婚姻、与理想情人露露的爱情幻灭,是他“浪漫的失败”的具体显现。

爱情与婚姻的探讨:

永远在理想与现实之间摇摆

小说的另一大亮点,是艾伦对爱情与婚姻的探讨。年轻的男女主角萨克斯和格拉迪丝,怀揣着对爱情的美好理想走入婚姻,却未曾料到他们的婚姻生活如同一艘即将沉没的船。刚开始,他们以为“爱情能克服一切”,但很快,这段婚姻便被现实的琐碎与矛盾侵蚀。

这对夫妻展示了现代婚姻中两种截然不同的愿景:萨克斯充满浪漫幻想,他希望婚姻是一场激烈的情感体验,是通往艺术创作和个人表达的起点,也是进入更广阔世界的钥匙;然而,妻子格拉迪丝更务实,她渴望安全感和一份稳定的生活。这种理想与现实的冲突,最终将他们的婚姻推向崩溃的边缘。

另一位女主角露露的出场,则更加具有激情与浪漫色彩:“露露,小露露。她太完美了。她敏锐的头脑、鲜明的个性、轻松的笑脸。或许这么多年来,我都错怪了宇宙?或许无垠的宇宙并没有恶意针对我?”“在和她道别几小时后,她的信息素仍像缓释胶囊一般,在他的大脑中汹涌。”

完美的露露,在萨克斯常坐的长椅上出现,她住在“他会想象什么人住在那里”的第五大道上的顶层公寓里,萨克斯从幼年起对曼哈顿与理想爱情的幻想,在看到她的那一刻有了具象化的实体:“他多么希望自己能像她那样,在曼哈顿长大,而现在他终于学会了如何做一个城里人。他们在哈莱姆区的弗兰克餐厅吃牛排,在中央车站吃牡蛎。他们在他家的壁炉前做爱,夜深时一起在电视上看电影。他们吵架吗?不常吵。就算有矛盾,也都微不足道,很快就能和好。”

看上去完美无瑕的爱情,是否真的把人带到理想的彼岸?

在伍迪·艾伦的作品里,婚姻往往是一种无法实现的理想,它不是美好的、充满激情的结合,而是一条充满矛盾的纽带,它连接着两个人的欲望、梦想与失望。小说《在曼哈顿长大》中,艾伦呈现了现代人对亲密关系的理解以及对其困境的深刻反思:对“理想爱情”的幻想、对婚姻现实的逃避、关于性自由的辩论、对爱情本质的深刻怀疑,和爱与孤独之间的永恒张力……

他用文字展现了一个复杂、迷人、充满矛盾的纽约。这是一封写给曼哈顿的情书,也是一面反映人性的镜子,它让人忍不住深思:在这个充满幻想与失落的城市中,真正的幸福究竟在哪里?

荒谬世界的幽默镜子:

一个谦卑的无用之人,如何评论乖谬的世界?

今年89岁的伍迪·艾伦,在超过50年的电影生涯里,曾24次提名奥斯卡奖,3次获奖(《安妮·霍尔》《汉娜姐妹》《午夜巴黎》),却屡次拒绝出席颁奖典礼。他认为:“评判艺术几乎是不可能的,因为它太主观了,你不能说这个表演比那个好,或者那个写作比这个好。如果你陷入了依赖别人的陷阱,无论他们多么伟大,要他们来告诉你你是否优秀,你就会有意或无意地开始迎合。”

只有一次例外。“9·11”事件后的首届奥斯卡颁奖礼,伍迪·艾伦作为城市大使出席,“为了纽约,我愿意做任何事情。我穿上了燕尾服。我来到这里。”

纽约是伍迪·艾伦很多部电影的中心角色。如今他将对这座城市的记忆与爱,写成长达60页的小说《在曼哈顿长大》。亚马逊真实读者评价它:“这个故事非常精彩!它与《门萨的娼妓》和《库格玛斯的一段好时光》一起,构成了一位大师级作家的伟大短篇小说三部曲。《在曼哈顿长大》会让你想象小说家艾伦会是什么样子。”

伍迪·艾伦曾在采访中自嘲道,自己不过是个“无用之人”。但正是这种姿态,让他的作品既保持了深度,又避免了说教。新书《在曼哈顿长大》里的其他18篇故事,犹如18篇纸上“文学脱口秀”,伍迪·艾伦通过调侃婚姻、中产阶级生活、好莱坞、死亡等主题,将现代社会的荒谬放大到一种奇妙的喜剧境地。在这些短篇中,他的主人公往往像电影中的角色一样,是些小心翼翼处理日常荒诞的普通人。

比如故事《你又不能回家了,原因如下》,讲述了一个纽约家庭因为房子被选作好莱坞取景地而引发的连锁混乱,情节看似轻松,却暗含对物质主义、艺术与家庭关系的深刻反思;而在《奶牛也疯狂》里,一头智商超群却饱受压抑的奶牛成为故事主角,这种非人类视角正是艾伦以幽默方式剖析“存在主义焦虑”的典范。

伍迪·艾伦依然在用他的幽默与自嘲,寻找着与这个充满复杂感情与矛盾的世界的相处方式。在今天这个严肃甚至压抑的时代,我们需要这样的视角与态度,这让我们看到:即使生活不可理喻,幽默依然是最好的自救方式。当我们放下书时,或许会更愿意去直面自己的荒谬日常,并在其中找到一丝微妙的乐趣。

书摘:

《在曼哈顿长大》

……

杰里·萨克斯从很早之前就有一个习惯,喜欢一边在街上散步,一边构思剧情。比起在他那台“好利获得”牌便携式打字机前苦思冥想第二幕的剧情或最后一句台词,他更喜欢在城市里漫步,让变换的风景激发他的想象力。他常在中央公园里穿梭,总爱坐在帆船池西侧的长椅上,仰望第五大道上的住宅套房和顶层公寓。他会想象什么人住在那里,好奇他们的生活是否和他从小痴迷的电影里演的一样。那些美好的人儿,是否正在塞德里克·吉本森设计的布景里,一边喝着鸡尾酒,一边谈笑风生?他总在想如果剧作能在外百老汇取得成功,接着在百老汇上演,一炮而红,也许有一天,他能生活在这座他热爱的城市的高楼之上,穿着晚礼服用餐,并邀请伦特夫妇或诺埃尔·科沃德来家里做客。在这样的幻想里,他的妻子又是谁呢?是艾琳·邓恩?卡罗尔·隆巴德?抑或凯瑟琳·赫本?让他感到悲哀的是,那人不是格拉迪丝。他无法想象自己会和她共度余生,在她怀中死去。她很可爱,如果遇到合适的人,她会是一个很好的妻子,但他不是那个人,他也为此而憎恶自己。不久,太阳开始西沉,就像他常说的那样,落入新泽西背后的某个地方,柔和的金色光芒洒在池畔第五大道建筑的外墙上,这时的纽约再美不过了。这带给他一种忧愁,一种悄然潜入叮砰巷配乐的曼哈顿忧愁,让他感到既哀伤又喜悦。他喜欢愉快地沉浸在忧愁之中,这听上去很矛盾,但谁说一切都要有合理的解释?他会一次又一次回到那张长椅上,在脑海中播放各种能让他逃离现实的电影,直到他不得不回家,回到位于下城区的那间楼梯房,去面对他和格拉迪丝未经审视便纵身跃入的充满悔恨的誓言。如今他已二十二岁,而他们之间的境况既未改善,也未恶化,只是被时间推着往前走。托尔斯泰曾写道,“不幸的家庭各有各的不幸”,而他和妻子总能创造出新的不幸。

或许是因为,他不愿和她的姐姐、姐夫共进晚餐——这位姐夫是位经纪人,痴迷于漂流,而萨克斯对漂流的兴趣堪比对《死海古卷》的兴趣。又或许因为,格拉迪丝觉得他最喜欢的一张贝西伯爵乐团的唱片过于吵闹。而对于和她以及另一对夫妇结伴去佛蒙特州摘苹果,或者和她的哥哥一起去射箭这类事,他真是一点儿兴趣也没有。此外,格拉迪丝近来对自由派政治产生了兴趣,而萨克斯虽然也是自由派,却不喜欢陪着她去听民众高歌。但最刺痛他的,还是她说虽然眼下在纽约的生活很好,可哪天他们有了孩子,就不适合在这里抚养了。

春暖花开的一天,正值中央公园最美的季节,萨克斯坐在他最爱的那张长椅上,正琢磨着怎么才能让剧本的第一幕以笑声收尾。纽约春日的美好,是他和格拉迪丝少有的共识。她痛恨夏天,冬天在她看来也很难熬。对萨克斯来说,纽约的夏日实在美妙,人们都外出度假了,诚如拉里·哈特所说,那是属于一个女孩和一个男孩的城市。他爱曼哈顿的四季:冬日的暴风雪、四月的飞鸟、秋天红绿斑驳的树叶,这一切都令他感怀。此刻他抬头注视着第五大道上的那些屋顶,理查德·罗杰斯的旋律在他脑海中响起。帆船池边,一些业余的“海军上将”正用遥控器操纵着小船在水面上航行,抑或让清风接管他们的舰队。模型船在东部七十几街区平静的湖面上来回穿梭。空气中弥漫着早开的金银花的香气。萨克斯沉思着,漫无目的地沉浸在谜一般的忧愁之中,想着他的剧本,想着如何让观众带着高涨的情绪进入幕间休息。他并未注意到,有人在他那张长椅的另一头坐下了。起初他并没有往那边看,直到一缕令人愉悦的好彩牌香烟的混合烟草味飘来,他才朝左边望去,于是看见了她。就像《热铁皮屋顶上的猫》里一直酗酒、直到在自己脑中听到“咔嗒”一声的布里克那样,此时的萨克斯也在自己脑中听到了非常清晰的“咔嗒”一响。

在离他几英尺处坐着的,是一个异常动人的年轻女孩,并且她的动人之美,正是萨克斯一直以来尤为欣赏的那种。带有乡村气息的清秀脸庞,深色的头发,深色的眼睛,紫罗兰色的眼眸,白皙的皮肤,这张脸不仅美丽,而且美得有趣。她的长发垂在肩头,几乎没化妆,且不需要化妆。萨克斯觉得她有一种波兰或乌克兰农家少女的性感,但她眼中又透着成熟的都市人的聪明。假使这一切还不够完美,她还有点龅牙:对萨克斯来说,这简直是上天的馈赠。可以说,如果他是一台弹球游戏机,那么此时所有的灯都已亮起,所有的铃声都在鸣响,头奖的标志疯狂闪烁着。他对“一见钟情”深信不疑,曾在数十部赏心悦目的电影中,见过这样的故事在近乎不可能的情境中发生。

《在曼哈顿长大:伍迪·艾伦幽默故事集》

著者:[美]伍迪·艾伦

译者:陈正宇

出版方:中信出版集团·春潮Nov+

“如果你想随性一读并被逗乐,短暂离开糟糕现实,那么这本书是一道甜点,如我之前的作品一样。”——伍迪·艾伦

伍迪·艾伦纽约漫游指南

“纽约是他的城市,永远是”

从《安妮·霍尔》中的纽约博物馆、《曼哈顿》里的皇后区大桥、《摩天轮》中的康尼岛,到《纽约的一个雨天》中的中央公园,伍迪·艾伦生于纽约,长于纽约,至今依然工作生活在纽约。他从纽约出发,兜兜转转又几番回到纽约,用话痨、机灵、哲思、幽默的镜头讲述这座国际大都市发生的浪漫故事。

在他50多年的电影生涯中,近乎一半的故事都发生在纽约。纽约之于伍迪·艾伦,不单是取之不竭的灵感来源,也早已成为他的电影中的一个重要角色。这座城市孕育了伍迪·艾伦的电影风格,他的电影也影响了观众对于纽约的想象。

尽管他曾拍摄过《赛末点》《独家新闻》《卡珊德拉之梦》“伦敦三部曲”,以及《午夜巴塞罗那》《午夜巴黎》《爱在罗马》“城市明信片三部曲”,伍迪·艾伦曾承认,“爱了一辈子”纽约。每次离开后他总会深深思念纽约,所以他总会回到那里。用《曼哈顿》的开场白来讲,“纽约是他的城市,永远是。"(New York is his city and will always be.)

《安妮·霍尔》

这部1977年的浪漫喜剧以纽约城市为背景,是伍迪·艾伦的代表作之一。影片通过主人公艾尔维·辛格的自白方式,讲述了他与安妮·霍尔之间的爱情故事。

影片以其深刻的对话、幽默的情节和对纽约城市的独特描绘而著称。故事发生在纽约,伍迪·艾伦饰演的艾尔维出生于二战后的纽约布鲁克林区,并且在一座过山车下长大,从小他会担心宇宙膨胀而无心做作业,这奠定了长大后的他有点神经质的特点。神经质的喜剧演员艾尔维和梦想成为歌手的少女安妮的爱情故事,充满了冷静的自嘲,引人发笑。

片中对于纽约的呈现,没有帝国大厦、世界贸易中心等那些标志性的时代建筑,而是钟情于华盛顿广场、布鲁克林康尼岛的旋转木马和木板路等富有年代感的地方。这些普通的都市丽景,却散发着这座城市独有的优雅和浪漫,体现了纽约中产阶层知识分子喜欢的地方——剧场、书店、码头等。

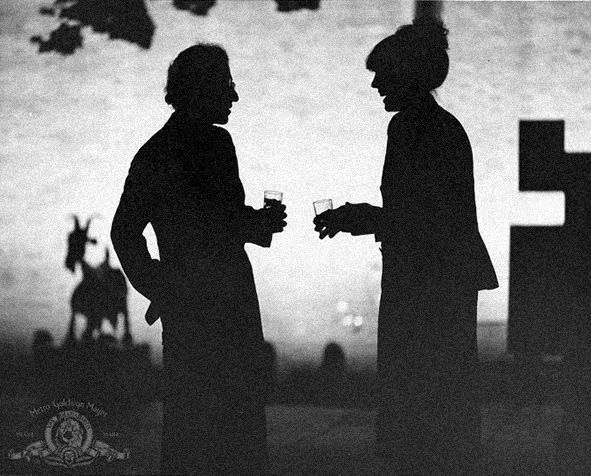

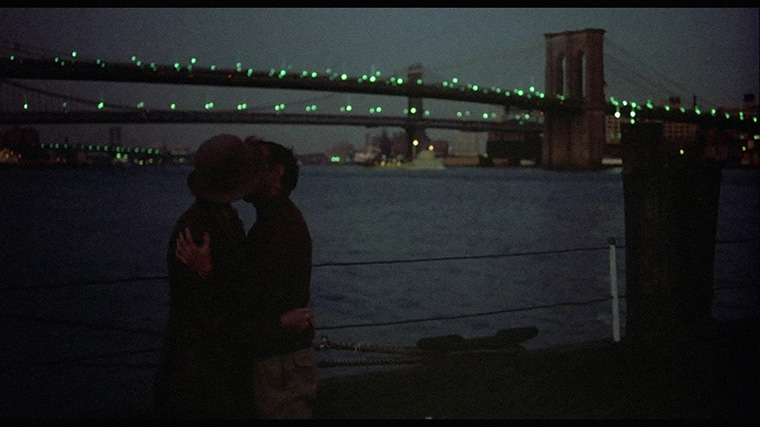

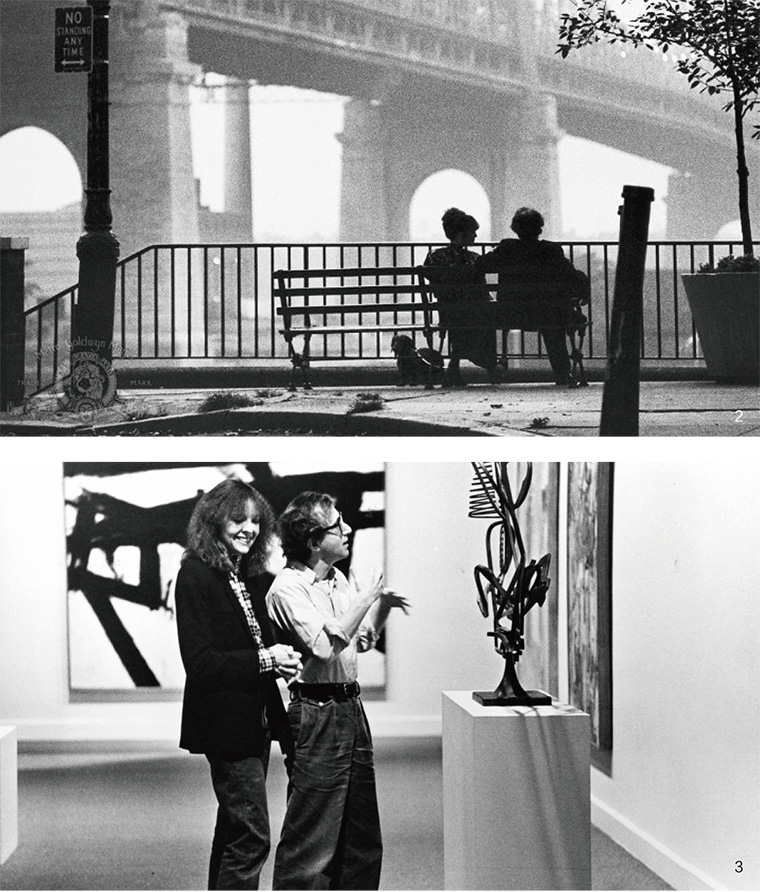

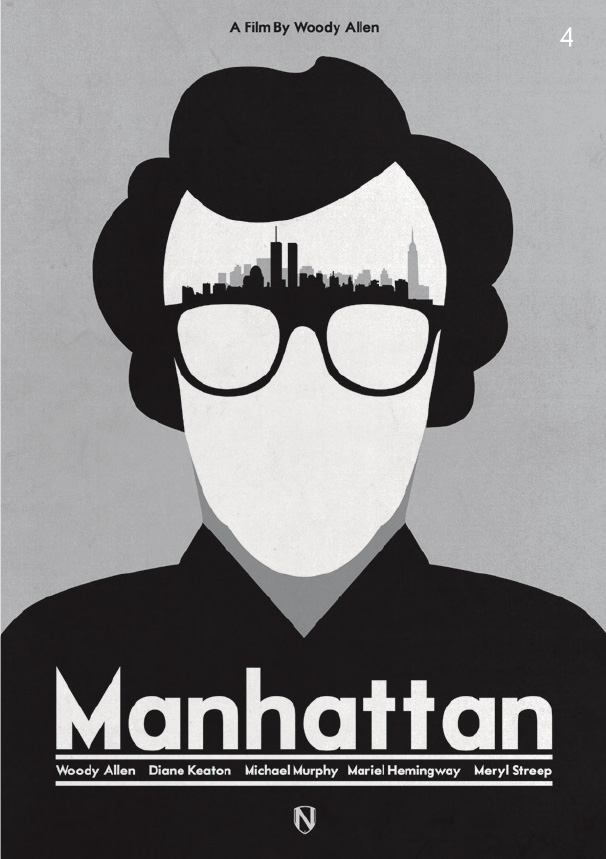

《曼哈顿》

1979年,伍迪·艾伦的电影《曼哈顿》直接以纽约著名的城区“曼哈顿”命名,主题依然是爱情,讲述了曼哈顿几个知识分子的情感纠葛。

影片开场序幕,在格什温温情浪漫的乐曲中,黑白影调的宽银幕上,伍迪·艾伦展露了曼哈顿迷人的景象:布鲁克林大桥、百老汇的夜景、浮敦鱼市场、扬基棒球场、上西区公寓前的风景,最后定格在中央公园上空盛开的烟花上。伍迪·艾伦将曼哈顿描绘得浪漫至极,用长达三分钟的时间向这座城市进行了一番爱的“表白”。“纽约是他的城市,一座属于他的城市。”在旁白里,伍迪·艾伦借他亲身扮演的男主角,喋喋不休地诉说着自己对这座城市的复杂感情。

片中还出现了一幕经典场景,伍迪·艾伦与黛安·基顿坐在皇后大桥下的长椅上,欣赏着曼哈顿的摩天大楼,彻夜长谈。此外,在现实生活中,伍迪·艾伦与黛安·基顿经常去的依莲餐厅,也成为片中的外景。

影片当时在美国上映时的海报广告语为“Love song to the city”,而《曼哈顿》也正是伍迪·艾伦心中的一曲“纽约颂歌”。通过片中爱情世界里的孤独个体,伍迪·艾伦表达了对纽约这个现代都市生活的深深热爱和复杂情感。

《纽约的一个雨天》

2019年伍迪·艾伦拍摄完了他的第48部电影《纽约的一个雨天》,继《曼哈顿》这封写给纽约的“黑白情书”之后,时隔40年再一次送给纽约又一封浪漫情书。

不同于《安妮·霍尔》《曼哈顿》等关注中年男女之爱,82岁的伍迪·艾伦反而在耄耋之年选择一段大学时代的青春爱恋来讨论两性之间的复杂情感。虽然是一个年轻化的故事,但却能看到伍迪·艾伦年轻时的影子。影片由“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德、艾丽·范宁、赛琳娜·戈麦斯几位好莱坞新星主演,通过年轻人讲述年轻人的爱恋。一天之内,一对情侣的纽约之行,一系列情迷意乱的故事在纽约的浪漫雨天上演。中央公园、大都会博物馆等纽约地标场景,将这座城市的浪漫气息渲染得愈发浓郁,雨天的纽约与爱情也更相配。

盖茨比和艾什莉之间价值观和素养的差异当然由来已久,但在那个周末之前却是相安无事。是纽约这一文化场域使得二者的差异放大,电影开场时这对年轻人的浓情蜜意,最终在纽约的雨中消融,分道扬镳。正如伍迪·艾伦在许多关于纽约的电影中展示的那样,纽约是梦生长的地方,也是梦破碎的地方。

6部电影带你了解不一样的纽约

对一座城市的执念,可能来自一个人,一首歌,或者来自一部电影。讲述纽约或者以纽约为背景的电影不胜枚举,让我们可以有机会通过镜头一窥这座城市不同的角落,认识不同的人。

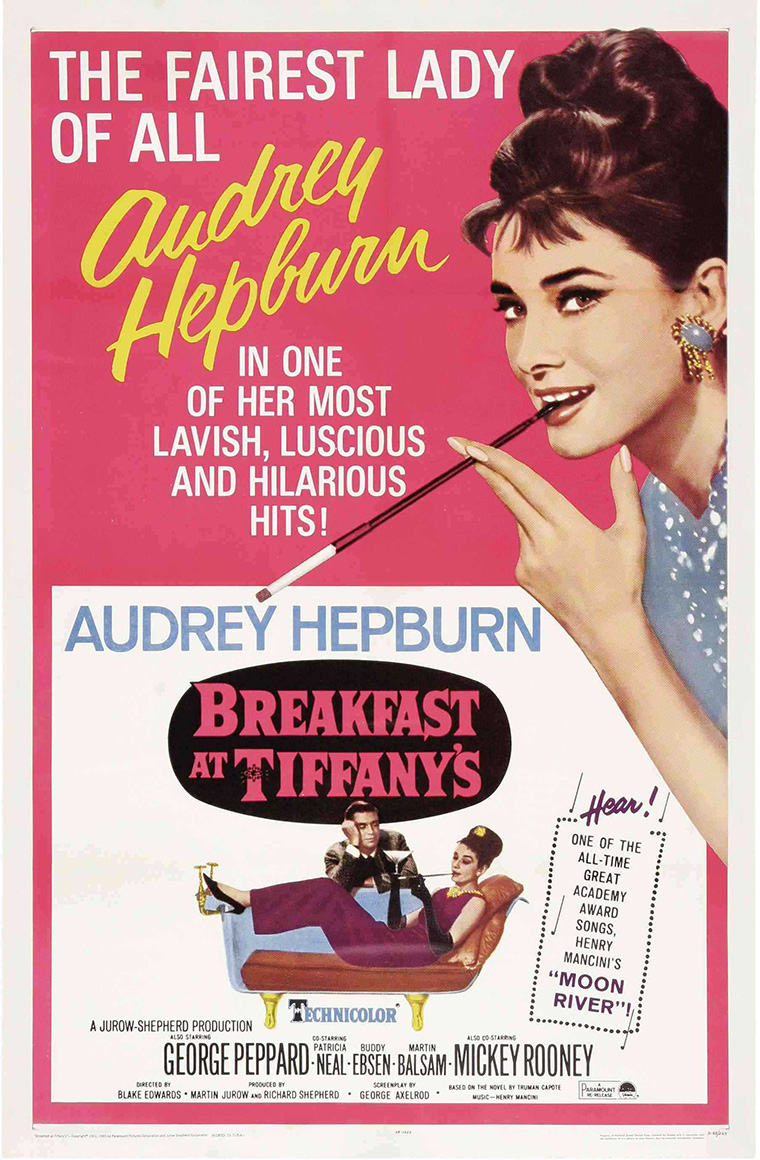

《蒂凡尼的早餐》

上映时间:1961年

这部堪称浪漫喜剧永恒经典的影片,讲述了来自小镇的拜金女霍莉独自来到大城市——纽约追求爱情和财富的故事。电影毫无疑问成为当年最卖座的影片之一,片中奥黛丽·赫本的标志性打扮至今依然是时尚灵感来源。

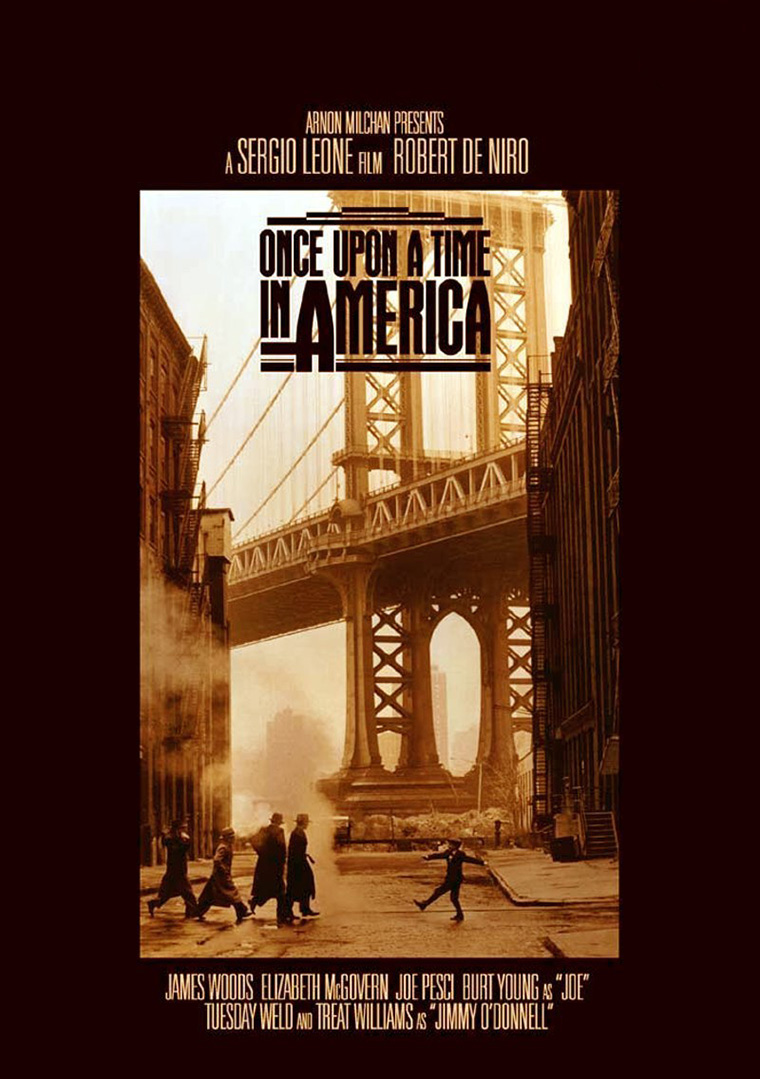

《美国往事》

上映时间:1984年

影片由瑟吉欧·莱昂执导,以纽约的犹太社区为背景,讲述了主人公“面条”从懵懂少年成长为黑帮大佬的历程,同时也展现了美国从20世纪20年代到60年代的黑帮史。

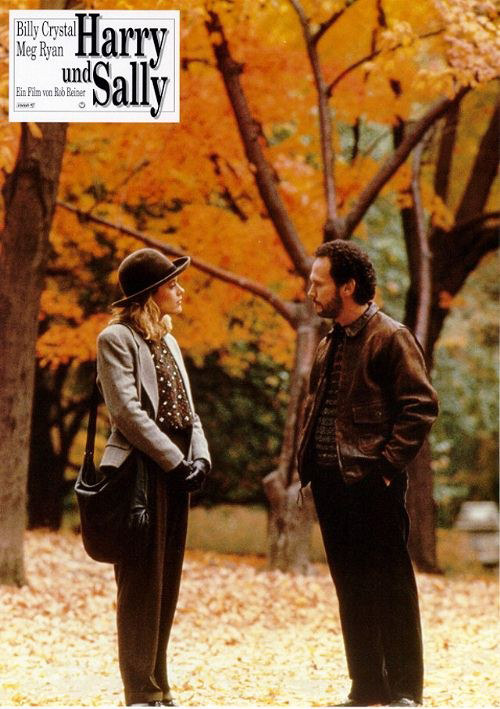

《当哈利遇到莎莉》

上映时间:1989年

1977年,哈利和莎莉完成了芝加哥大学的学业,开着同一辆车去纽约开始了各自的新生活。在此后的十多年里,哈利和莎莉多次重逢,在不同的人生节点上重新审视男女问题,也不断重新审视两人的关系。

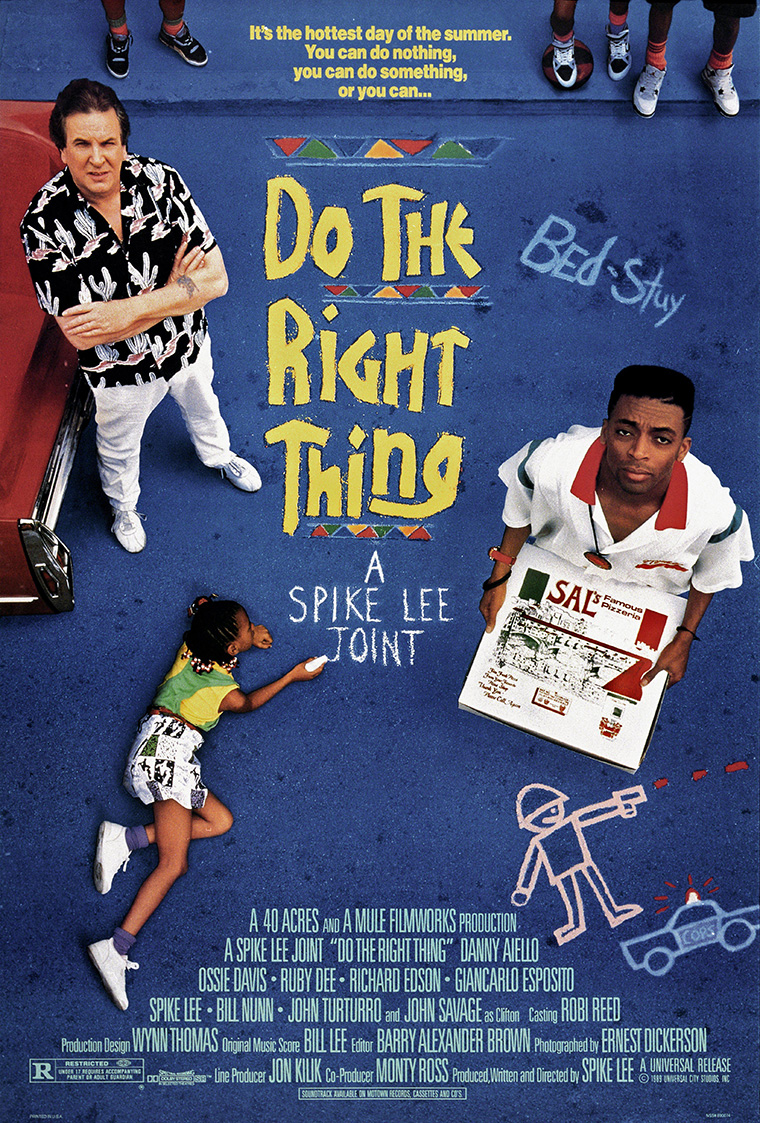

《为所应为》

上映时间:1989年

电影讲述了布鲁克林夏日最炎热的一天,披萨店的一场争论最终以种族矛盾和悲剧收场。它长期占据排行榜前列,被认为是最好的电影作品之一,因其对种族关系紧张和警察暴力行为的深刻探讨而闻名。

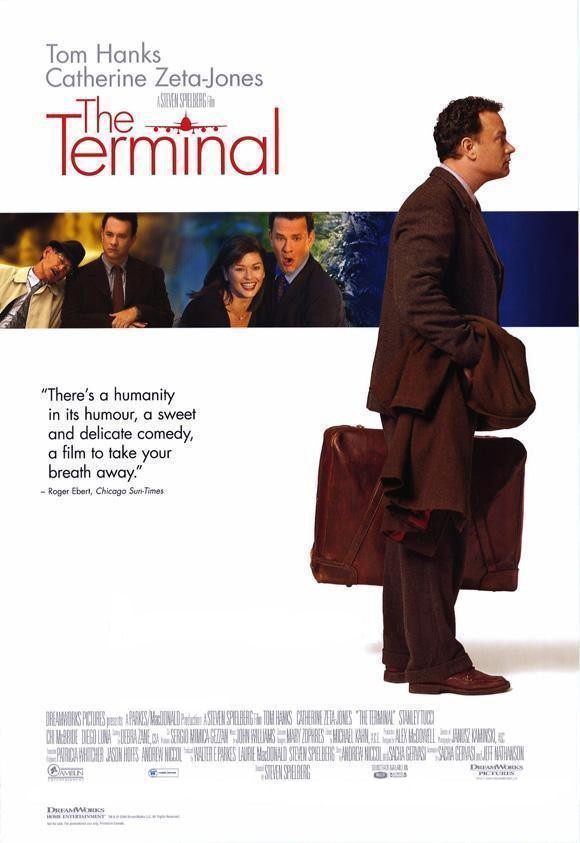

《幸福终点站》

上映时间:2004年

影片由美国斯蒂芬·斯皮尔伯格导演,汤姆·汉克斯主演,根据安德鲁·尼高尔和沙查·盖华斯的原著故事改编。影片讲述主角前往美国途中家乡发生政变,政府被推翻,所持证件不被美国入境当局承认,被拒绝入境却又不能回国,被迫滞留纽约肯尼迪国际机场期间的故事。

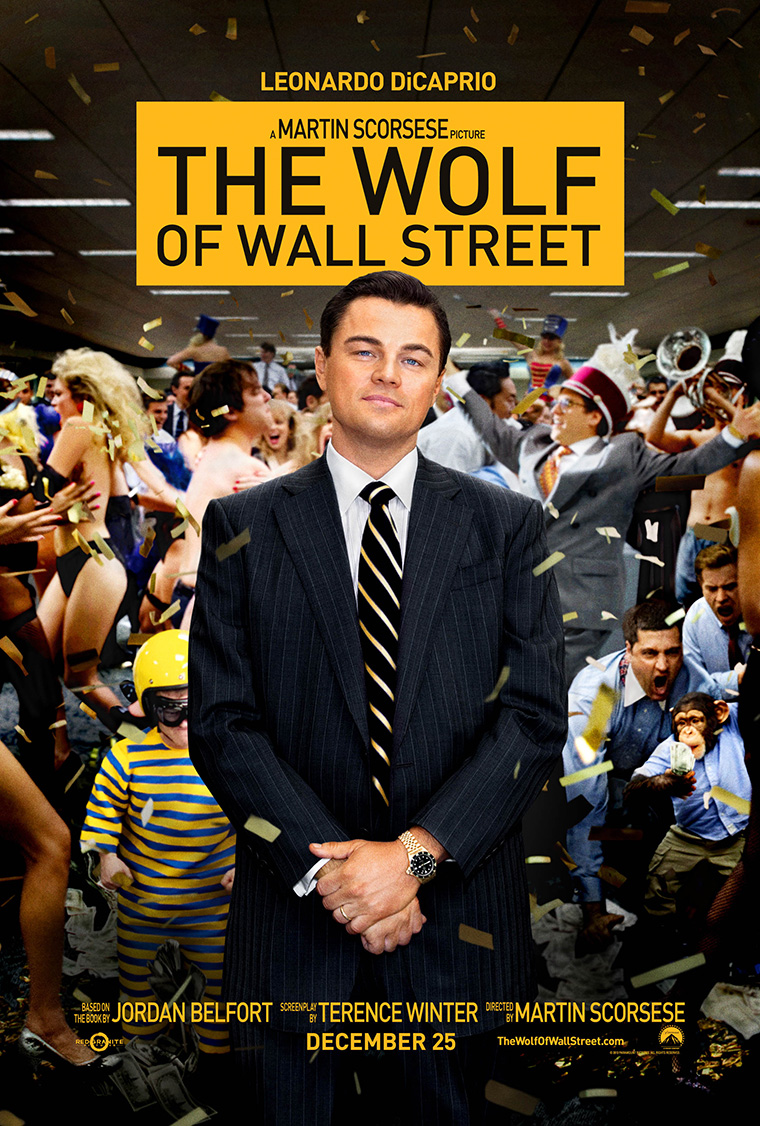

《华尔街之狼》

上映时间:2013年

影片根据前华尔街股票经纪人乔丹·贝尔福特的个人自传《华尔街之狼》改编,讲述了贝尔福特在20世纪80年代和90年代作为股票经纪人的传奇故事,揭示了华尔街的贪婪、放纵和欺诈行为。