编辑 王雅静 文 王雅静 人物摄影 解飞 美编 崔洪洋

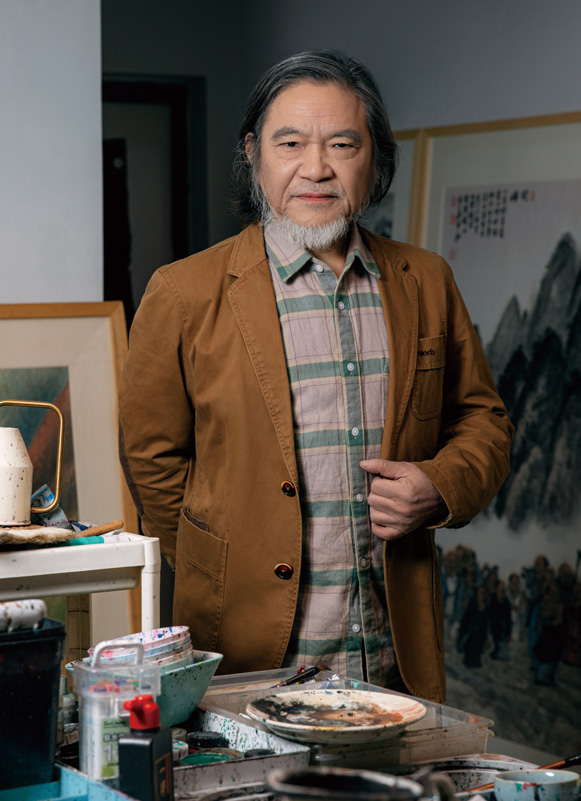

宦栋槐的工作室不大,一张作画的桌子占据了房间的三分之一,其余的空间则全是他的画作。最大的墙面摆放着早期的山水画和近期的文人画,两种不同的风格,因摆在一起反差更为强烈。艺术的风格转变往往与画家人生轨迹的变化相符,宦栋槐就从这里开启了他的分享。宦栋槐形容创作的过程是一种与自我的时刻对抗,不舒适但却令人着迷,就像一束光一直在前方吸引着自己。这束光又何尝不是他内心丰盈的世界,无须世俗荣耀的加持,笔下的水墨自有乾坤,坚定的内心自带光芒。

自适其适逍遥自得

大学时期,刚刚接触山水画的宦栋槐,立刻着迷于那种毛笔在宣纸上抒写和生发的感觉,用他的话来说,就是“入魔了”,这种感觉像是来自中国传统文化的召唤,一瞬间让他有了毕生付诸的方向。

时至今日,宦栋槐的画也总是一气呵成。他在桌子上铺好一张宣纸,自毛笔与纸接触的一瞬间,画家的灵魂仿佛如有神助,高山流水、抚琴畅谈、各色人物便会逐步跃然纸上。宦栋槐说,这正因为水墨画本身的特点,画家便要注重因势利导,笔笔应和,这是一次笔墨的流动,更是情绪入画的使然。

大学毕业后,宦栋槐成为了一名中学老师,教学之余夯实专业,一有时间就外出写生,倾情山水。不久后,他调回母校任教。大学教职的工作,也让他有了更多的时间探索个人的创作风格。

上世纪90年代初,时值国家民营经济发展的浪潮兴起,中西方文化交流日渐频繁,艺术领域也处于急骤变革的浪潮中。彼时,他的作品《清音》被选为全国首届山水画展的广告宣传画,这为他赢得明快的清响,也同期决然拔足北上,开始了“百味杂陈”的“京漂”生活。这诚然是种催化剂,他的艺术生命力也在不断的变化中保持了鲜活力。

“我毫不犹豫地加入了北漂的行列,以期开阔眼界。那个时期,主要做当代水墨的探索。艺术家的触角都是很敏感的,我尝试用现代水墨去表现一些社会问题,也受当代艺术理念发展的影响,倾向个人意向、意识流情绪化的画面充盈和表达。《纠缠》系列就应运而生了。”

德国女艺术家爱丽卡·罗门拜革看了《纠缠》系列作品曾说道:“木鬼(宦栋槐)不仅用隐喻手法进行美学交流,他更多的是把焦点集中在人类和社会环境的生存空间,他试图提炼人们对世界的看法,他的作品像一面镜子,令观赏者吃惊地发现自己生活在一个事务繁杂矛盾重重的社会当中,只有当他们完全清醒地认识到工作环境需要进一步改善,才能更好地工作和生活,并创造美好的未来。”

当大家都在期待宦栋槐能在《纠缠》系列之后继续有所革新和颠覆时,他又默默抽身,扎根市井的生活中,体验到人性深处的情感流动,回归传统,通过新文人画这一媒介找到了新的自我表达方式,将出世入世的哲学与生命体验在画中不断显现。

宦栋槐的画作立意高远,意味深长。他笔下晃来晃去的那一群乡贤老者,经常漫不经心地出现,时聚时散。在这些人物中,总有一个会是他自己,其他的可能是熟悉的街坊邻里、老师或是家人,画中的场景就是现实生活与芸芸众生,共同传递着人类喜怒哀乐的丰富情感与人生道理,诙谐幽默,举重若轻。“例如,我最有代表性的《醒世警言》系列,画中勾勒多个不同姿态、神情各异的老头儿,大家聚在一起似乎在讨论什么却未可知,但可以给观者思考一些人生的趣味,以及生命的境界与价值。”

宦栋槐用传统的水墨表达着时代所思,每一幅画都有着深刻的命题,看似轻松野趣,实则发人深省,“其实,笔墨和画种不是艺术的本质问题,艺术的核心问题应该是人。做艺术就要时刻关注人与自然,人和社会的关系,打开胸襟,不落囹圄之窠。”

著名学者吕立新曾如此评价宦栋槐的画作:在宦栋槐画这些人物时亦庄亦谐,妙笔生花,常常三笔五笔就把人物的神态、性格、情绪刻画出来,惟妙惟肖,生动异常,这是他长期探索的结果。他用凝练的笔墨将画中的人物赋予灵魂,鲜活地呈现,借以表达自己的思想。构图多样,内容丰富,主题深刻又能恰当表现,自成一家面貌鲜明,这在中国画创作中是有相当高度的。宦栋槐达到了。

画中的题跋更是点睛之笔。例如,在《光阴似箭》这幅作品中,他借题明代画家陈淳题画诗句,却另有一番情趣:“人生行乐当及时,光阴有限无淹期。花开花谢寻常事,宁使花神笑侬醉”;在《寻找自我》这幅群像作品中,借用印光法师自励诸联:“阅遍尘寰原是幻,研穷妙性急归真;证道方能超六道,明心自可了三心”;《观书到老眼如月得句惊人胸有珠》中,则展现了一位在山上松间阅读的老者沉浸于书中的世界。浑然一体的诗情画意,读来甘之如饴。

采访中,宦栋槐常常称自己为“北漂”,北京这座城市在他的黄金时代曾给他带来了成就感,同时也仍赋予他无限的创作激情。艺术家敏感的心驱使着他不断寻求突破,与自己叫板,不断寻找独一无二的创作。就像他常常画的鳜鱼,这种鱼性凶猛,擅隐蔽,独来独往,偶尔集群于水底。如今,“臭鳜鱼”虽更为人熟知,闻名于老饕的餐桌上,但宦栋槐明白:“鳜鱼好,看着凶,有股子劲儿在。”喜爱游泳的宦栋槐也常常回忆起一种感觉,他站在江边,苍茫间扎个猛子到水里,那种带劲儿的自由,就像他笔下的鱼。

歌德说:要想逃避这个世界,没有比艺术更可靠的途径;要想同世界结合,也没有比艺术更可靠的途径。在这条道路上,从山水画、当代水墨到文人画的创作,宦栋槐都自适其适、逍遥自得,却始终步履不停。

宦栋槐

安徽芜湖人,九陽精舍槐下客。师从著名画家朱修立教授。中国美术家协会会员,中国文物保护基金会签约艺术家。

1996年当选为安徽省青年美术家协会副主席,2004年当选为安徽中山画院副院长,曾任皖西学院艺术系副教授、皖西学院文化艺术中心副主任、北京《艺术状态》杂志栏目主持,民革中央画院理事。

对话宦栋槐:

艺术家,也是一个修行者

Q:除艺术家这个身份之外,你在早年一直在教职岗位任教,你如何看待艺术教育工作?

A:我从事艺术教育一直遵循的理念是身教胜于言教。我觉得美育是跟德育不分家的,学艺术不止是打磨技艺,更要有良知、体察众生之苦,要同情弱小敢于直言不公。尤其是对于那些立志为艺术奉献和选择艺术作为事业的孩子,我期待他们不仅要敬畏传统更要敬畏当下和自己,因为艺术接力和传承需要敬畏心!做艺术家,也是做一个修行者。

Q:你会如何看待传统艺术与现代教育的结合?

A:传统艺术是历史沉淀的产物。它是包容性和开放性的,后人怎么汲取和超越它,是每个时代的课题。现当下的社会环境变化大,技术发展也会带来很多以往没出现过的社会问题,现代教育下的学生的困扰也是越来越多的,这个时候更需要一些传统艺术中的国学智慧去疗愈,去寻求内心的解法。

Q:你有着欧洲八国艺术访问和意大利佛罗伦萨举办画展的经历,这些经历对你的艺术创作会产生哪些影响?

A:对于出国办展,我每次的心境都不一样。虽然自己从事的是传统水墨,但我一直都很喜欢西方艺术,尤其是探索现代水墨的时期。早期出国的时候有点像朝圣,还记得当时去参观梵高艺术馆的时候,看到现场来自全球各地的观众人头攒动,感动之心涌上心头,艺术的使命感油然而生。我真切感受到,艺术是一种世界性的语言,没有国界。

同时,我也会有些遗憾,因为了解中国传统文化是需要一定的门槛的,否则,我相信,中国的传统艺术会给更多人带去抚慰。这也是我在艺术创作时会思考的一些命题,例如,如何用传统水墨去传递更有普世性的情感和共鸣。

Q:作为徽派水墨的当代领军人物,你如何看待中国传统绘画在世界舞台的影响力?

A:我个人代表不了徽派的艺术高度,只能说作为徽派画家,我在努力创造属于我们的影响力。我尽量做到忠实于自己的内心诉求,用作品表达我为人处世的态度和对世界的看法。不随波逐流,不跟风苟且。中国传统绘画是座高山,而且山外有山。中国绘画要在世界舞台产生影响必国力当先,国人树立大国自信更是有必要,基础的美育更是迫在眉睫。我们需要更多的新生代热爱传统绘画,并且把它带到世界各处去。

我的常态是独处

Q:日常生活中,你有哪些爱好?这些是否也影响了你的艺术创作?

A:生活中,我的常态是独处。但遇友则欢,偶尔喝闲酒交散友,得真趣。人生足矣。我还很喜欢钓鱼,就像我经常画的独钓寒江雪,我觉得(钓鱼)是很有禅意的运动,静心得悟。此外还有游泳,游泳本身就是在和水流对抗,可以收获精神力量。

Q:你手边有一本莫言的《晚熟的人》,在阅读时会如何选择书目?

A:是的,这是我近期正在读的书,还没有读完。我看这本书并非因为莫言是诺奖得主,而是书中记录的生活与人吸引了我。此外,我一直都比较喜欢王小波,文字朴实扎根生活,又发人深省。《一只特立独行的猪》每每读起都忍俊不禁。年轻时候看过一些哲学书籍,比如休谟(18世纪英国哲学家)、弗洛伊德(奥地利精神病医师、心理学家、精神分析学派创始人)、叔本华(德国哲学家)的书,多少受了些影响。

Q:独处的时候一点也不会觉得孤独?

A:不会。我心底总有个声音是,还没有完完全全把自己心里想画的东西画出来,自己的情感世界还没有表达得淋漓尽致,就会一直觉得不行,所以这个事情做不完。没有艺术家不想找到一种“独一无二”,但并非总能一帆风顺或是得偿所愿。可能只能做到去年比前年好一点,自己有一点发展。遗憾是人生必须经历的,但一直有一种光在吸引着你,你会扑向它,这就是很幸福的一件事情。奋斗始终是温暖的。