编辑 王雅静 文 王雅静 人物摄影 李英武 场地鸣谢 何所有酒店 美编 崔洪洋

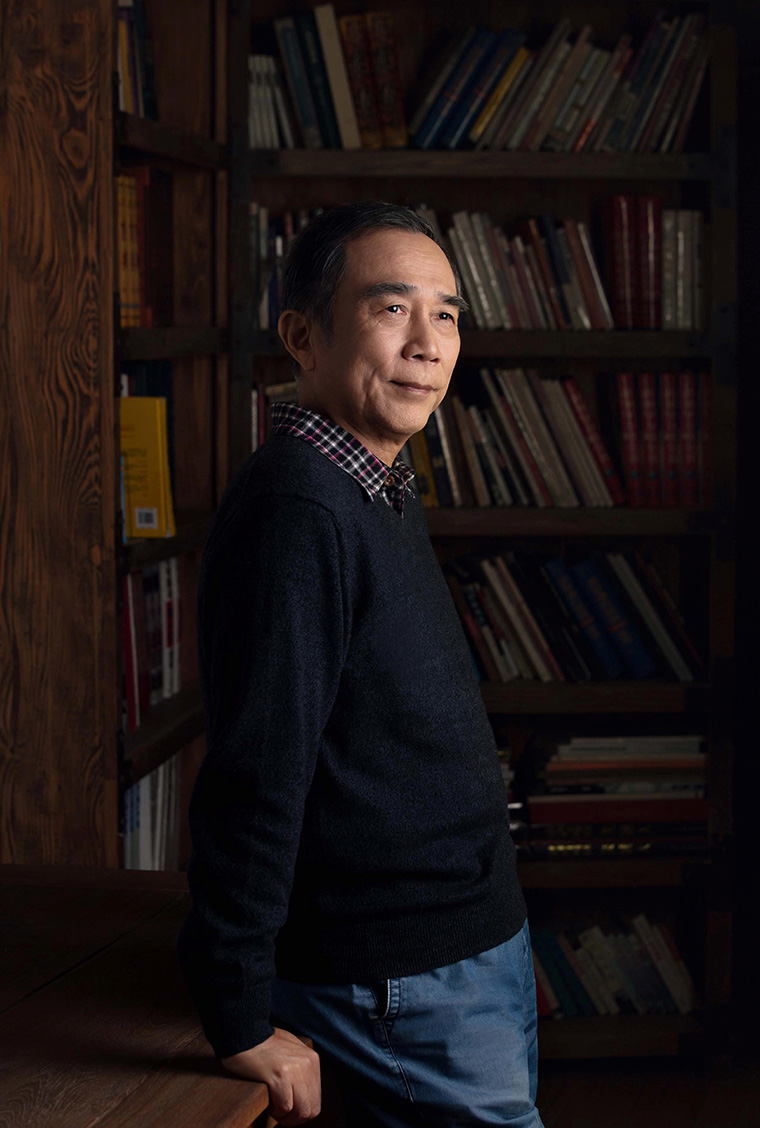

11月14日,这是我们与余中先约定的采访日期。在作为翻译者为事先准备的《潜》这本书签下名字后,他告诉我们:“1970年的11月14日,我正式上山下乡,背着行囊开启了真正探索属于自我世界的道路,那年我16岁。”

如今,当初16岁的少年已成为中法文学交流之河中重要的摆渡人,他执笔描摹的文学图景无形中影响了一众读者、写作者、电影人、戏剧人……而已过古稀之年的余中先依旧笔耕不辍,手边仍在翻译着一本罗伯-格里耶的传记。“我除了把这部传记好好地翻译出来(这也正是我很愿意做的,也正在做的事),还能就罗伯-格里耶这一人物的话题做点儿什么呢?”最终,他选择书写更多的纪实性文章来让大家对这位法国新小说领袖有更加深入的了解。

时间长河滚滚奔腾,带着对文字的敬畏,余中先对中法交流事业的热爱,如大浪淘金般更加清晰。

“一代人肯定有一代人能把握的话题,一代的作品有一代的翻译者去适应。

我觉得,年轻人完全能够担当起更为时尚的文学类作品的翻译工作。”

常怀敬畏之心

10月中旬,时值最美的京城秋日。色彩绚丽的树叶洋洋洒洒,自顾自地在地面上随意“休憩”。在这样丰盛的晚秋季节中,北京法国文化中心举办了第16届傅雷翻译出版奖入围作品发布会,作为评委会主席,余中先与傅雷翻译出版奖创始人董强、2023傅雷奖新人奖得主吕俊君分享了众多的优秀译作。

本届傅雷翻译出版奖入围的10部作品各有千秋。而在余中先看来,评奖的标准涉及两个方面,“一方面,我们需要看作品本身在法国出版的价值影响;另一方面,则要考虑翻译到中文后的一些其他因素,比如说在中国读者群体的接受程度”。

近年来,众多优秀的年轻译者通过傅雷翻译出版奖进入到大众视野。“按照这两年(的入围情况)来看,年轻化的确是总体趋势。具体说来,社科类和文学类作品的趋势是有差别的。这次入围的社科类作品的分量都很重,所谓很重,是指经典作品的分量。此外,我觉得,入围的文学类作品已经超越了经典作品领域,聚焦当今的话题,具有时尚化的特点,虽然尚未进入文学史,但这些作品已经在处于热门时髦和未来可能走向文学史的进程当中。”

其中,本届入围作品《金米和沙米》(作者是德尔菲娜·德·维冈,由朱倩兰、余宁翻译),聚焦无孔不入的网络直播真人秀以及社交媒体,提到了很多当今时代的网络话题。余中先聊到此,说道:“我们老一辈从事翻译工作的人在北京聚会的时候,会经常聊到年轻译者的话题。一代人肯定有一代人能把握的话题,一代的作品有一代的翻译者去适应。我觉得,年轻人完全能够担当起更为时尚的文学类作品的翻译工作。”

同时,年轻译者也面临着机遇和挑战,“我建议从事翻译工作的人要有更加夯实的汉语基础,有一些译者的法语学得很快,听说能力要强,但是汉语表达成问题,这成为了他的(前进)阻力。因为现在发达的网络、便利的交流等因素都有助于我们外语听说能力的提升,反而大家都不好好写中文了,非严格意义上的写作往往会影响译本的变化,所以,汉语功底实则更为重要。”余中先补充说,“对文字常怀敬畏之心,以及永葆对翻译工作热爱的初心,才可以且行且远。”

作品背后的故事

再次与余中先会面,则是在一家名为“何所有”的酒店书吧。书吧左侧是较为安静的咖啡厅,充斥着认真敲击键盘的声音,右侧则是可以尽情畅聊就餐的餐厅。处于中间地段的我们,在充满阳光的落地窗边,开始了一次中法文学交流的谈话之旅。

从事翻译工作40余年,余中先的译作不止等身,虽然没有详细记录过,但庞大的译作作品扎扎实实地为法国文学爱好者们提供了丰腴的沃土。

标新立异,这是余中先认为的法国文学作品最大亮点。“尤其是19世纪以后,法国成为众多文学流派的发源地,浪漫主义、现实主义、自然主义、超现实主义几乎都是从法国最先诞生的。那么,一个作家在形成自己风格的过程中,一定会在不断反复当中,扔掉很多原来的东西,加上一些新的东西进行探讨。所以,整个20世纪产生了众多丰富而新颖的作品。”

余中先选择翻译的法文作品同样是“标新立异”的。

“首先,我选定了几个在我之前没有人译过的作家,起初就选了钱拉·德·奈瓦尔(法国浪漫派诗人)和保罗·克洛岱尔(法国著名诗人、剧作家)的作品。当时,我记得出版社要出版他们的作品也是有些为难的。因为以当时的价值观来看,大家会认为他们进不了文学史,所以当时也很少有人翻译他们的作品。”

在巴尔扎克时代的奈瓦尔擅长写梦,写那种疯狂的状态,但是它预示了20世纪可能会产生的超现实主义作品。“在奈瓦尔笔下,展现了那种梦幻般的,介乎于现实和非现实、意识和无意识之间的朦胧。在弗洛伊德理论产生以后,很多的现代派作家都写(梦),比如说乔伊斯、卡夫卡、普鲁斯特。实际上,奈瓦尔是预见了20世纪才有的自动写作、超前的作家,最终也成为大家认可的作家。这也给我欣慰。”

另外一个克洛岱尔,他曾在中国担任外交官,是近现代法国文坛中介绍中国的第一人。“克洛岱尔写了中国的风光以及风土人情,还从天主教文化学者的角度对道教进行认识与比较。可以说,从他开始,一批知名法国诗人、小说家开始频频提及中国,中国文化真正进入法国文学。”

有趣的是,在余中先翻译了克洛岱尔的《缎子鞋》之后,收集工艺品鞋子成为他持续至今的爱好,“我家里面可以成为一个小型鞋子展示馆了!我将从各地搜罗以及朋友赠送的鞋子作品陈列在一起,大概有200余件。”

早在余中先从事翻译的年代,对大部分翻译者而言,与远在法国的作家沟通可不是一件容易的事情。写信、传真是常见的形式,但等待回复是一个漫长的过程,可这种期待却也给了一批翻译家们无限的动力。随着科技的迅猛发展,E-mail则让交流变得更为便捷,甚至有了与作家当面讨论的机会。“当我收到我翻译其作品的作家对来自各国翻译者问题的打包回复时,我会得到很多不同的灵感。这些都令我感到很满足。”与此同时,余中先也说道,这种快速与便利却也丧失了一点历经期盼后的恍悟。

此外,由于版权限制,很多翻译工作是默默进行的,这个时期不得不提到的一位作家就是米兰·昆德拉。“当时我在翻译米兰·昆德拉的作品时,国内还没有出版社正式解决版权问题,很多人其实都是在默默进行翻译的。感谢上海译文真正解决了这个问题。之后,我有机会见到了昆德拉,他非常欣赏我们为翻译他的作品做的一系列工作。”

说到这些过往的翻译经历,余中先感叹道:“故事太多了!”这些经历如同一颗颗珍珠珍藏在他记忆的深处,随时都可以谈及,而每一个细节都是清晰美好的。

走进文学殿堂

余中先是宁波人。宁波全民皆商,贸易经商的基因早已融入了地域文化中。但对于余中先来说,生意经似乎并不是他感兴趣的事。头脑灵活的他一心叩响了文学的大门。

1985年,北大研究生毕业后,正处于黄金岁月的余中先选择进入了《世界文学》杂志社工作,这是中华人民共和国成立后创办的第一本主要介绍外国文学作品的刊物。他在此收获了坚实的文字功底外,还结识了很多老一辈优秀的文字工作者。

“我记得,当时杂志社的很多老先生特别有传帮带精神。我们总会在一起定时总结,对发表在刊物上的文字‘评头论足’,哪怕是主编的文字我们也会拿出来聊一聊,发表自己的意见。当时会发现,自己的稿子在很多老先生笔下修改之后,层次的确提了上去。当时,我也得到了很多的翻译机会,例如,翻译我的第一部成书的作品《你好,忧愁》。”

《你好,忧愁》是法国女作家弗朗索瓦丝·萨冈创作的中篇小说,发表于1954年。这部小说反映了法国当代青年的思想状况,运用第一人称的叙事方式,突出了“朝向现代”的意识。

“我记得,当时译完后很快就发表了,但在当时没有引起中国读者的太大反响。直到2000年代,它才被很多年轻读者喜爱。主要原因可以解释为,这种聚焦两代人代沟的问题在中国社会中出现得比法国晚,那么,相关的文学作品被读者接受也就相对较晚一些。”

其实,很多法国文学史中精彩的作品,并没有赢得中国读者的感同身受。毫无疑问,文学作品是具有时代性,甚至是超越时代的,但它是否被大众接受,的确还需要结合更多的实际因素。

提及第七届鲁迅文学奖文学翻译奖的获奖作品《潜》时,余中先笑着说:“当时我还年轻,只有60岁,为了更好地体会《潜》这部作品的意境,我去澳大利亚旅行时,特意在黄金海岸做了首次潜水的尝试。”

在无声的海底,人们的交流仅仅只能依靠几个简单的手势进行,这种周遭被海水包围、身体中的每一个细胞都处于海水巨大压力下的感受,让余中先很难忘,他形容出水那一刻的感受是“脱胎换骨”。“当然这是一个比较特殊的例子,说明在翻译一些特定作品的时候,在把握知识、作品背景外,还需要有某种特殊的感受。”

每一部作品背后都有着许多的故事,用余中先的话讲:“翻译最大的收获是种下许多种子,随时可能给我带来意想不到的时刻。譬如说,与某位作家见面后,他告诉我读过我的译本。这件事让我很开心。”

采访即将结束,余中先准备去旁边的游泳馆了。在坚持练跑步、体操、打乒乓球这些运动后,他现在选择了一个更适合自己的运动——游泳,每周三五次,每次不间断地半个小时折返自由泳。我们告别后,天光将暗未暗,头顶的圆月像是被橡皮擦擦掉了一角。

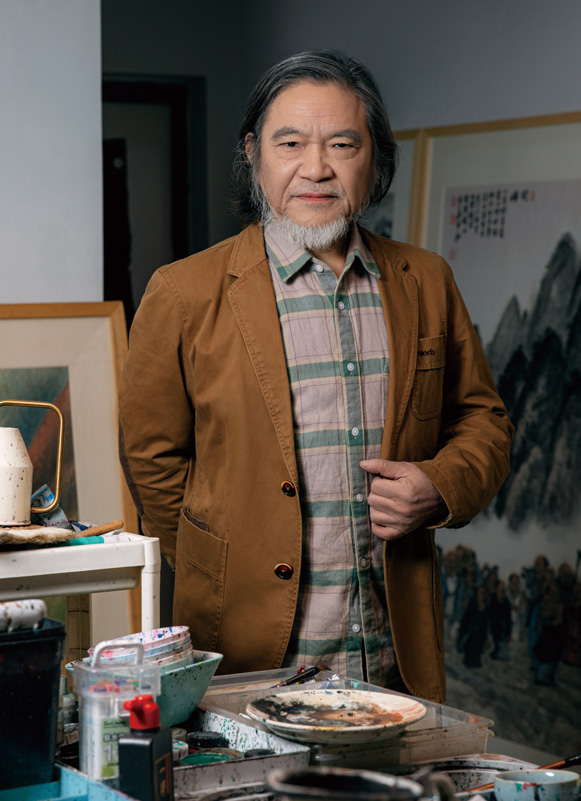

余中先

1954年8月26日生,浙江宁波人,中国社会科学院外国文学研究所研究员,博士生导师,《世界文学》原主编。中国作家协会会员,翻译工作者协会理事。长年从事法语文学作品的翻译、评论、研究工作,翻译介绍了奈瓦尔、克洛岱尔、阿波利奈尔、贝克特、西蒙、罗伯-格里耶、昆德拉等人的小说、诗歌、戏剧作品。2002年获法国政府授予的文学艺术骑士勋章。2018年荣获第七届鲁迅文学奖文学翻译奖。2009年起一直担任傅雷奖评委。

对话余中先:

读万卷书、行万里路

Q:在您看来,优秀的文学作品具有怎样的价值?

A:优秀的文学作品是需要大众认可度的。在翻译的角度来讲,我们翻译的作品,就像鲁迅先生说的拿来主义,是一定需要适合我国国情的。当然随着形势的发展,我们现在更多地强调它原本的面目。也就是说,某部作品在本国文学史上的面目,它的文学价值何在,对当时人们整体价值观的影响等等。所以,我们现在全面把握文学作品的价值,这个价值不光体现在文字上,更体现在对生活的态度上。当然并不是一定有什么普世价值,但是更多的情况是在慢慢地趋同,这需要时间。

Q:翻译一本书,最大的难点有什么?

A:目前来看,我会面对一种情况,就是本来以为很好译的书目,但是在翻译的过程中,突然发现“上当了”,因为法语文本的用词,让我感觉无法轻易找到一个与之匹配的中文词语。这就需要绞尽脑汁去思考表述的准确性。

Q:您最近翻译的罗伯-格里耶的传记有怎样的特点?

A:其实每个作家都有其特点,我比较喜欢罗伯-格里耶的风格,如果概括来讲,他的小说写作特点是“故事的历险,而不是历险的故事”。

Q:除去阅读、翻译,您还会在哪些事情中获得愉悦的感受?

A:旅行。中国古话就是读万卷书、行万里路,法语中也有同样意思的谚语。我在旅行中会有很多不同的收获和感受。