编辑 康荦 文 韩哈哈 人物摄影 李英武 资料提供 受访者 美编 崔洪洋

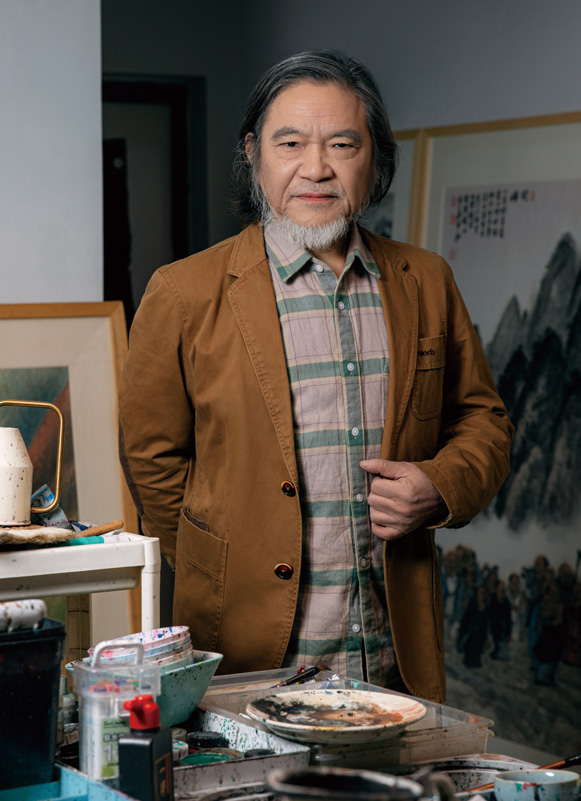

刘若望是个平和、害羞的人。坐在冬天的渡渡美术馆会议室窗边,刘若望的目光总是看向窗外,枯枝上跳来跳去的鸟儿,直到讲到他很想说的事,才会转过头来,直视来访者的眼睛。这些问题大多与创作以及人的状态有关。

刘若望强调真实与创作者的责任感,从贫困的陕北农村,到老家的省会、中国的首都,然后是新加坡、新西兰、韩国、意大利、德国、法国、美国、捷克、瑞士……从艺术家,美术馆运营者到公共文化艺术传播者,刘若望扎扎实实地走出了一条路。比以上所有都更为重要的是,在这个过程里,他成为一个更好的人。

艺术改变生活。这句总被刘若望提起的话,其实是他至今为止人生经验的总结。

1977年,刘若望出生在陕西佳县,这个古老的黄河边小村庄,曾是中国西北最贫困的地方之一。刘若望在爷爷,一个“落魄文人”的身边长大,内向而早熟。冬天漫长,无处可去的刘若望缩在窑洞里,听爷爷讲三国、水浒、西游记、聊斋里的事,两个人“就是用那么有限的知识去探讨”。哥哥上山捉了蝎子,拿到城里换回一些连环画,刘若望开心地临摹这些穿着铠甲、留着大胡子的古代英雄,他的画受到了村民的夸奖。十三四岁时,刘若望第一次开始思考未来,“在农村,如果你考不上学,你会画画,你未来的命运就是个油漆匠,只能给人画衣柜、木箱、首饰盒。”想要走出村子,只有考学一条路。他学习写生,练习人像、色彩、静物,然后,他用一幅坐在驴背上、手里还拿着一个收音机的农民的画儿走进了这个专业。面试环节,学生们要逐一讲述自己的创作思路,刘若望挨个解释,驴代表生产力,这也是动物是人类的朋友的意思,收音机代表现代化……“其实这都是小聪明,这不是创作,因为你目的性极强。”二十多年后,刘若望说。此时的他已经是声名远扬的艺术家。“等你真的要去搞艺术的时候,你就能发现那其中的不自然,就知道只有在去掉那些小聪明之后,你的作品才能开始有力量。”

2005年,刘若望27岁,毕业创作了作品《东方红》,他用这组雕塑来倾诉自己。《东方红》参加了2005年的“学院之光”展览,《东方红》被黄燎原和范迪安各收藏了一件,这两人,一人代表画廊,一位代表学术。

刘若望的作品强调精神性,就像《东方红》里陕北农民的形象实际是他对几千年来,这片土地上人民命运的一种融合与提炼。《高山流水》里,闭上嘴巴,卸去力气的兵马俑们,也有了几分“士”的轻柔与孤独,比起要刻画某个具体的人,这些情绪与精神,才是他要表达的主题。

除了一战成名,《东方红》系列让刘若望清晰地感受到,艺术并不是一件被“把玩”的小事,“我觉得文化艺术应该要更多元,我要创作一个叫人们走进去、身临其境的一种体验。”随后几年,一组组体量巨大且极具震撼力的作品为他在国际上赢得声誉,也将他推向更远、更大的世界。

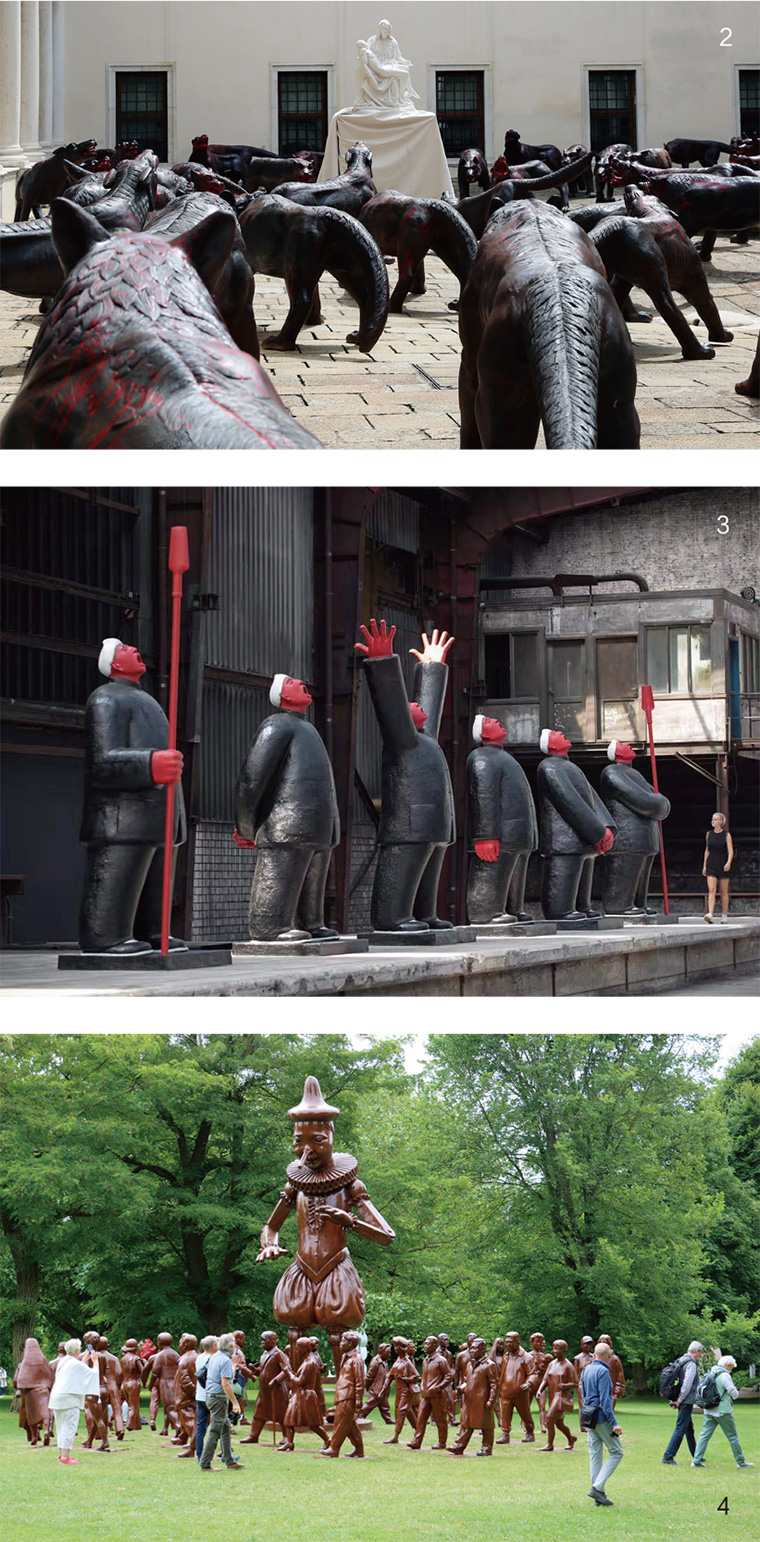

游历的地方够多,视野越来越广,创作者最关心的主题也会发生变化。很明显的,从2008年《狼来了》系列开始,刘若望大力创作的主题便由人转向动物,比如德国北部艺术区和侨福芳草地的野兔,陕西麻黄梁黄土地质公园里和中国内蒙古乌拉盖大草原的狼图腾,新西兰皇后镇和意大利那不勒斯市政广场的《狼来了》……“我觉得自己需要去关注更大范围的,比如世界的问题,即便我们其实什么都做不到。”

刘若望强调艺术的效用,他说,艺术家绝对需要参与到对世界的建设中去。作为艺术家、美术馆运营者、公共文化艺术的传播者,国际艺术交流是他极看重的一项工作。眼下,各种地缘、战争、贸易碰撞达到了前所未有的程度,刘若望希望通过推动全球文化的多元化发展,制定全球性的文化政策等措施,促进世界文化的和谐与理解。

上半年,在和团队结束了一个月的欧洲行之后,他自己又去北美闲逛了一个月。刘若望的方式就是看,“见到一个人,就去看他的生活环境是怎样的,看他和世界、和环境的关系是怎样的”。所谓游历,其实就是感受世界。

十几年前,在欧洲和美国的美术馆、博物馆,刘若望更愿意观看原作。现在,在博物馆或是在街头,他看的是这里的人们需不需要艺术,艺术跟他们是什么样的关系。当然人的处境,包括有人在温哥华郊外丰盛的景色里刻木雕;在法国协助他布展的艺术家开了个脏乱破的车,其“工作室”同样是个堆满了破旧材料的“极其脏乱差”的铁皮铺子……他走近这些人,就像小时候和村子里的老人们一起晒太阳时那样。

7月的尼亚加拉大瀑布,水流从瀑布顶端的悬崖飞泻而下,砸出惊心动魄的水雾,这是造物的神迹。刘若望沉浸在这景象里,巨大的自然力量让他想起了家乡的黄河。然后他想,这样空旷的景象,能不能有人类艺术的加入呢?毫不纠结地,他给尼亚加拉市的市长写了一封信(他们并不认识),详细阐述了他是谁,他过去的作品,以及他希望对大瀑布做些什么。“尼亚加拉是上帝创造的,是世界七大奇迹,我在这里待了十几天,感叹于磅礴的伟大,遗憾的是此地没有任何人造物能与大瀑布对话,我因此想邀请世界上的艺术家为此创作……”詹姆斯·迪奥达迪·马约尔市长很快回信了,约刘若望在最快的时间内见面讨论细节,他们都期望在对话的过程里找到人类共通的价值和情感,然后实现超越。现在,“尼亚加拉国际艺术双年展”策划方案正在逐步推进中。

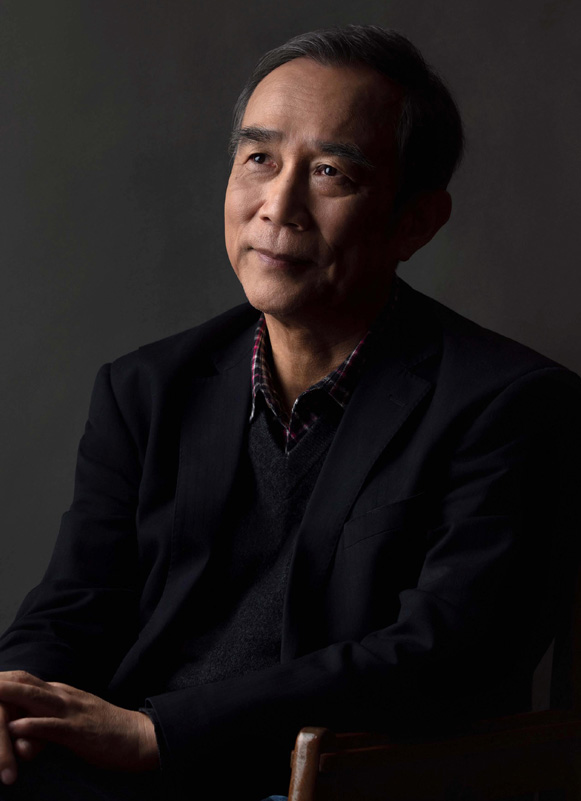

刘若望

生于1977年,国际著名艺术家,渡渡美术馆创始人、佳县峪口艺术小镇发起人,现居北京和纽约。自2005年开始从中国艺术界脱颖而出,其作品除了在中国大陆、香港等多个城市展出外,迄今已在意大利佛罗伦萨、那不勒斯,德国汉堡、法国坎佩尔、美国纽约和新加坡及韩国首尔、新西兰皇后镇,以及德国北部艺术区NordArt、瑞士巴德拉加兹雕塑三年展BadRagARTz等多个国家的城市和国际艺术大展中展出,并多次获得国际艺术大展大奖。代表作品有:狼来了、东方红系列、人民系列、天兵系列、高山流水系列、苍生系列、渡渡鸟系列、皮诺曹先生等。其中由乌菲齐美术馆策展的“狼来了”佛罗伦萨个人艺术展,在乌菲齐美术馆皮蒂宫广场和圣母领报广场同时展出,是“二战之后第一位享此殊荣的艺术家”。

德国总理默克尔、德国总统高克、新西兰总理约翰·基、韩国国防委员会委员长元裕哲、韩国副总理金秉准等均接见过刘若望,对他的作品表示赞赏。

对话刘若望:

Q:在展馆看到了今年的新作《伟大的肖像》,首先请介绍下它吧。

A:我在十几年前已经画了很多动物肖像,都被收藏了,我感觉画得还不够充分。这一组动物肖像与之前的有很大的不同,它们源于我很久以来的一个困扰。当今时代的生存环境中,每一个人、每一件事都被某种既定的秩序规范到无以复加的地步,普通人与自诩“伟大”的阶层之间永远是不可僭越的,在这样的大背景下,我要画的就是一个普通的动物形象,我想表达的是,任何有生命的、任何一个个体都可以伟大,可以自由地做自己想做的事情,而不是被秩序规范化甚至去自我阉割。

Q:这些年除了持续地创作,还有持续地游历与对话。对您来说,对话为什么如此重要?

A:对话对我来说特别重要,因为我是一个由外向内的人,我的很多力量,包括一些创作的感觉都是从外部世界获得的。

Q:您先后在北京、榆林创办了渡渡美术馆,在陕北乡村发起了峪口国际艺术小镇,老家的美术馆与艺术活动的初衷有关。孩子们很单纯,看到艺术作品就觉得有趣,他们充满好奇,经常出现孩子对着家长问来问去,但家长其实答不上来的情况,很多孩子因此对家长的回答不满意。这个不怪家长,艺术是很难说出来的。影响如何?

A:榆林渡渡美术馆对孩子的吸引远超大人,这也跟我们的初衷有关。孩子们很单纯,看到艺术作品就觉得有趣,他们充满好奇,经常出现孩子对着家长问来问去,但家长其实答不上来的情况,很多孩子因此对家长的回答不满意。这个不怪家长,艺术是很难说出来的。很多艺术家的作品都有被过度解读的倾向,画家提笔时不一定能想那么多,只有你自身有过大量的绘画经验后,你才能看到他寥寥几笔里色彩的碰撞,这种魅力是没有办法用语言描述的。那在这种情况下,孩子们常常是花一两个小时,把展览里所有的文字、视频、信息都看完。

Q:办了欢迎大人、孩子,所有人都能来观赏的美术馆,您觉得艺术(或者说您的艺术作品)的受众是所有人吗?

A:我希望这样,但实际上,艺术是有门槛的,大部分人其实是看不懂画的。这不止与美育有关,因为我们已经很难去体会到生活,现实就是很多人疲于奔命,你让他去看一窝蚂蚁跑来跑去是不现实的。成年人都被耗光了,但疲惫会让人损失创造力和趣味,这种放弃很多时候就是舍弃了人最初的趣味。

Q:您说当看到尼亚加拉大瀑布时,您觉得这是一个自然的、造物的、上帝的好东西,会很想加入一些和谐的人造物。在您的愿景里,最美好的世界就是这样人跟自然和谐共生的状态吗?

A:是的,我觉得是这样的,纯自然的东西很壮观,它们有自身得天独厚的条件,唯独没有文化,没有艺术。这样的景色有很多,你在那,看完天看地、看完地看海、看完海看树,然后吃吃食物,风景是很美,但停留得稍微久一点,你就会意识到这里缺乏与人的思想的碰撞。

Q:能不能描述下您现在的状态?对此您是满意的吗?

A:我觉得内心里,我对世界还是充满了期待,就是拉满了想要做事的状态,对世界上各个地方也依然好奇,希望能够多看,听到新的观点会让我觉得很开心。我感觉自己现在并不局限于艺术,我想去到比艺术更大、更高的地方,希望能了解各项事物运行的规律。对过去的事情,我留有记忆,但没有遗憾,我感觉现在我需要做的事只有一件,就是把每一天过好。那很幸运的是,我现在追求的就是我曾经很向往的事。

Q:世界上有您比较赞同或是钦佩的一个人吗?如果有,他会是哪个领域里的人呢?

A:我觉得可能不会是一个人,而是很多个人身上闪光点的汇总。如果是艺术方面,我很欣赏英国的画家弗兰克·奥尔巴赫,他的作品让我震撼,我认为他比现在被大众熟知的很多大家画得都要好。

Q:互联网拉平了世界一部分信息,但内卷与疲态的社会也让很多年轻人难过,觉得没有机会、没有动力。您从窑洞走到了世界,在这方面,能不能为普通人提供点建议?

A:我能理解现在年轻人的幻灭。像是90后、00后,他们的生存空间实际上是不如80后、70后的。我们就是那个年代的人,现在我们同龄人聚在一起,聊起来都觉得,如果我们是今日的年轻人,就算拥有此刻的能力,也很难再抵达现在的成就。20年前的世界,生存是困难的,发展却很容易。你想要在北京获得一份有收入的工作、能够支付房租、购买足量的食物,其实并不容易,但那个世界是有可能性的,你的付出一定会有回报,区别只是这个回报是在今年、明年还是后年——有可能你突然做出的一个作品集就引起了不错的反响,有可能你运气好一点、加班加点做了更多的工作就挣出了一个房子的首付。现在,人们很容易就能“吃上饭”,但是想要超越所处的阶级却并不容易,这跟过去完全是两种模式。所以年长的人首先不能站着说话不腰疼,要承认我们这一路确实是使用了时代机遇的。

年轻人还有一个困境,表面上,互联网似乎是让你看到了全部面貌,造成了你似乎也可以拥有这一切的幻想,但是实际上年轻人其实并没有真的拥有几个选择,但看到了,就很难平静地做事了。

我觉得不论如何难过、绝望,年轻人千万不要浪费自己的时间,去所谓地“躺平”。如果你没有任何资源,也就意味着你真的不能浪费更多的时间,不然最后实际受苦的是你自己。

我觉得年轻人要掌握专业能力、学好你的手艺、学好外语,不要太在意短期的回报,不要停留在表面上,不要想着几年能出师、几年可以用来获取收益,也不需要像高考那样拼命地学、把自己搞得很疲惫,而是要持续地学,坚信地学,我们都是要学一辈子的。我的建议就是人要有定力,要有一辈子都想做的事。

Q:您觉得今天的年轻人可以把人生的目标定为什么?

A:就定成你想要的任何事,不要在意能不能赚钱,不要在意父母、亲友和社会的目光,就从你的兴趣出发,专注地提高你的能力。我觉得人生的主线就是一个问题,就是我们到底应该怎么在世界上去生活。

Q:今日与您交谈,感受最深的首先是您对社会问题的实感——因为有些艺术家是追求向内探索,他们会对世界设立屏障;其次就是感受到您的平和。这种对现实问题的关切,以及经历人生起伏后的平和、平静是如何拥有的?

A:平静的方法就是不在意,就是你说我行或者说我不行,我都不在意,我就做自己的事。起伏确实存在。我在小时候切身经历过贫穷,十六七岁前吃不上饭是常事,贫穷对人的影响是非常大的,它会带来碾压式的挫败感,特别是在你心智不成熟的时候。现在偶尔我还会恍惚地想到我终于从某个困难的、特别实际的境况里走出来了,但是一路过来,身边又有多少人没能走出那困境呢?实际上对每个人来说,你在年轻时最好不要留下太多挫伤,不然你会需要用一生去治愈它。然后在你收获名气后,你会收到相当多的远超你实际付出的认可和吹捧,这时你也要清楚地知道,你没有那么重要,接下来就是持续做你感兴趣的事就好了。如果所有吹捧和谩骂你都要相信,那你会疯掉的。

Q:艺术家是一项终身的职业,您依然在创作,这几年几乎是每年完成一个系列的作品,这是相当大的工作量。对您来说,现阶段,艺术创作是一件怎样的事,在您生活中是什么角色呢?

A:实际上从有了人类起,就有了艺术,艺术是人最根本也最原始的需求,每个孩子当他学会爬行、能够握笔,他就愿意乱涂乱画,这就是我们身体里的力量。在我成长过程中那些不如意的时刻,比如感到黑暗而内心不平衡的时刻,受苦的时刻,甚至是在考艺术专业落榜或是被打了低分的时刻,我都是靠艺术来抚慰与治愈自己的。所以艺术创作首先是我情感的释放,这么多年来,它带给我的快乐比我做的任何一件事情都大。比如画一幅画时,当你完成那种奇妙的色彩的组合、叠加,你会感受到一种力量,你觉得自己在这个瞬间就是世界上最牛的人,这也是一种治愈。

而且如果你会画画,你看很多事情的角度是不一样的。

Q:比如呢?

A:如何画好一幅画?画到这儿了,你画不下去了,那你就需要先放一放,需要观察和等待。比如我之前画的自画像,一开始我画得很拘谨,那我就先放下一段时间,大概过了一两个月,突然有一天我拿起一个刷子把眼睛下边一抹,然后在其他地方添了几笔,大概20分钟,我就把一幅3米多的画改好了。画画的逻辑是这样的:你不能等着自己把一幅画画坏了,然后你把整张画纸刷白,重新开始画,因为重新画,你依然还在这个水平上。实际上画画最大的价值就是不断地判断、叠加,这样,你前面所有的工作都不会白做。有时候我觉得世界就像是一块大画布,它其实与许多事情的建设、发展、变化是同一个思路。所以我觉得艺术、艺术家一定要参与到对世界的建设中去。这种修补,不是说你像个手艺人一样不断地重复,它得是思考的产物。艺术是有力量的。

Q:目前您最大的成就是什么?

A:是我几十年不断地做着同一件事。从十几岁时我第一次想要成为一个艺术家,到今天,我还在不断完善自己作为艺术家的状态。我也很开心自己没有在这个社会里把自己变得那么世故,或者说那么务实,还跟小孩时一样拥有理想,有时候一照镜子会知道自己已经不再年轻,但那些想法还是像过去一样。