崔恩荣是近年来韩国极具影响力的青年作家,她曾获得过许筠文学作家奖、金埈成文学奖、李海朝小说文学奖、第五届及第八届年轻作家奖、教保文库评选“2016和2018年度小说家”。2025年4月,崔恩荣作家在北京举办了两场分享会。借此,让我们走近这位天才女作家。

韩女文学有一种魔力,它们读起来让人觉得毫不费力,不论你是哪个国家,哪个民族,生活在地球的哪个角落,都能在字里行间中窥见自己生活的影子。伴随着韩国女作家韩江凭借《素食者》一书斩获2024年诺贝尔文学奖,越来越多的人对韩女文学产生了浓厚的情趣。

中国互联网上,“韩女文学”也一次次成为讨论热潮。最常被国内读者提及的韩女文学作品,包括诺奖得主韩江的系列作品,金爱烂的《你的夏天还好吗?》《外面是夏天》,崔恩荣的《明亮的夜晚》《对我无害之人》。

她们笔下的女性会显得格外鲜活和令人动容。2025年4月,崔恩荣作家在北京举办了两场分享会。借此,让我们走近这位天才女作家。

崔恩荣是韩国知名作家,1984年出生于京畿道光明市。

崔恩荣以精确而有力的文字描写日常生活中的情感波动,她善于用温柔的目光观照社会现实,发掘那些日常生活中被忽视的情感,用真挚亲切的文字讲述人与人之间的联结与隔阂,尤其擅长捕捉关系中最细微的变化,无论是友谊、家庭关系,还是职场中的相处,她都能以极具洞察力的视角切入,展现这些关系在不同情境下的变化与破裂。

她的作品,着重刻画了女性在社会和家庭中的困境、抗争以及自我追寻,深入探讨人性的复杂多样,展现人们在各种情感中的挣扎、迷茫与成长,揭露现代社会中人们的压力、困惑、内心的创伤。平静叙事下,巨大的情感张力,每一个角色的心理挣扎和情感变化都被描写得极为细腻。

如今被称作“天才女作家”的崔恩荣,在30岁那年才真正踏上职业写作的道路。成为职业作家前,她做过韩语讲师、英语家教,而最终正式踏上文学之路,也是因为她破釜沉舟地听从了内心的真实声音,“我本身太想从事写作,这种感情是无法控制的,甚至睡觉的时候也会起来想这件事情。”分享会上崔恩荣说。正是对写作强烈的渴望,让她成为一个作家,并且投身其中后,她也获得了前所未有的成就感,她为此感到无比欣慰。

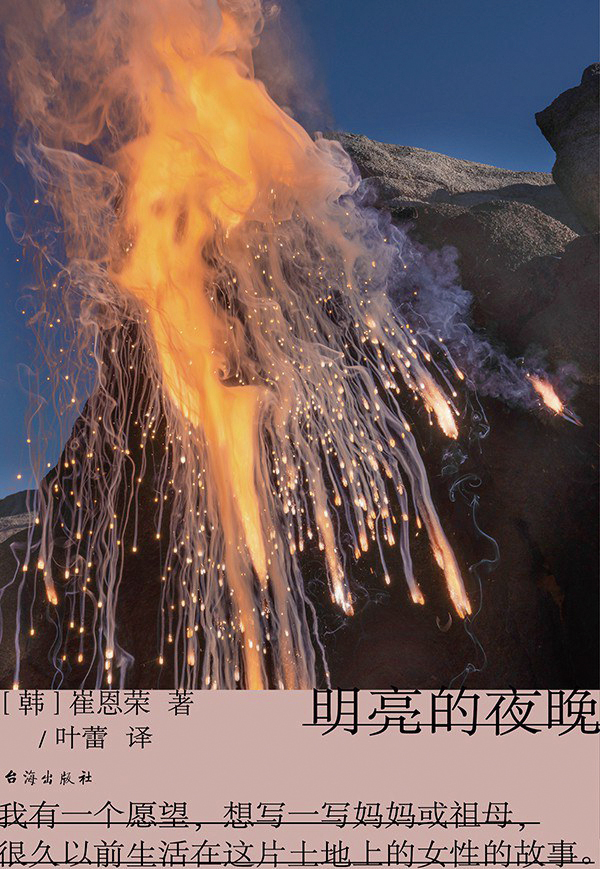

《明亮的夜晚》

作者:[韩]崔恩荣

出版社:台海出版社

出品方:磨铁·大鱼读品

译者:叶蕾

和丈夫离婚后,三十一岁的我独自来到海边小城熙岭,却在那里邂逅多年未见的祖母。尴尬和沉默之后,孤独的心一点点靠近,我和祖母成为相互倾吐心声的朋友。在祖母家老屋的旧相册里,我发现一位和我长相非常相似的女子,依偎在少女时代的祖母身旁。

一个个鲜活的面孔逐渐从一张张黑白相片中,从一封封感人至深的书信中,从久远的回忆里,穿过女人生如飘萍、命如草芥的时代,走到我面前。经过曾祖母、祖母和母亲,来到我身边的故事,她们的人生在我的眼前重现。现在的我能够触及她们吗?正如过去无数的我组成了现在的我,现在的我也能见到过去的无数个我吗?

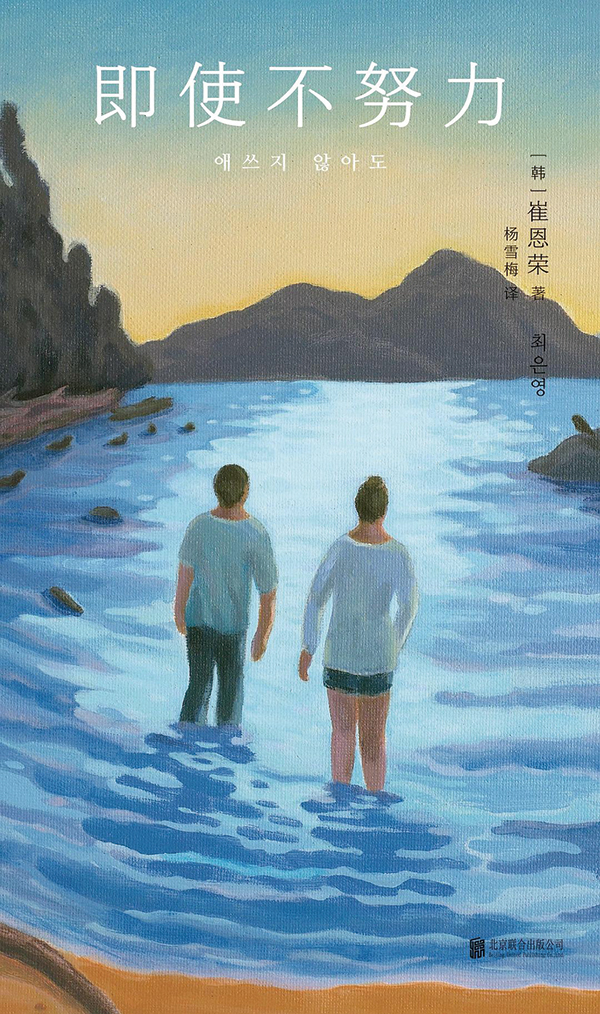

《即使不努力》

作者:[韩]崔恩荣

出版社:北京联合出版公司

出品方:明室Lucida

译者:杨雪梅

《即使不努力》共收录了十四篇作品。在本书中,崔恩荣将目光聚焦于一个个年轻而敏感的心:无法坦诚相待的同窗好友,迷茫而麻木的职场青年,与异国他乡格格不入的少年……书中没有起伏跌宕的故事,也没有离奇曲折的情节,却在轻描淡写之间显露出作者对内心困境与情感伤口的敏锐洞察,她将年轻人所经历的狼狈和尴尬、羞愧和愤怒、孤独和不安,用清澈明净的笔触一一抚摸,充满善意和理解。

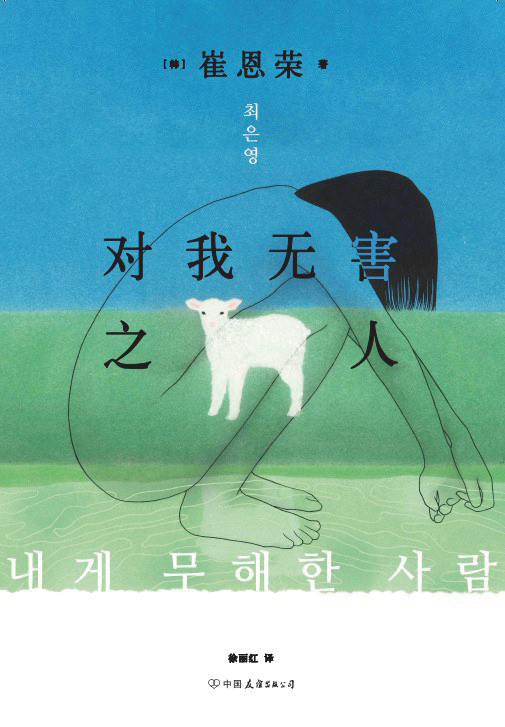

《对我无害之人》

作者:[韩]崔恩荣

出版社:中国友谊出版公司

出品方:磨铁·大鱼读品

译者:徐丽红

《对我无害之人》收录了崔恩荣创作的八篇小说。在作者的文字中,那些在呜咽中无声无息结束的关系,那些不以为意、后知后觉的辜负,那些冷漠决绝的转身和无视,一同构建起了比故事情节更为复杂的情感网络。

遭遇不公不义的犯人妻子,被家暴的学生,逃往非洲苦修的教徒,沉船遇难者家属,战争隔绝的异国知己……故事中的人们游离在俗世边缘,大多弱小而安静,无害却屡受伤害,难以逃脱忧郁和痛苦。他们的内心以固有的创伤形成自己的独特纹理,无法抹去亦无法修补。而加害者,往往是与他们一样的无害之人。

世人渴望的安逸和幸福,总是在将他人的孤独和痛苦屏蔽后才得以实现。崔恩荣用温柔的笔调记录下这些残忍的故事,它们在和煦阳光下散发冰冷,在亲密中涌出巨大的失落。当回忆响起无声的破裂音,故事中的人们一半义无反顾地向前,另一半则永远留在了原地,只有寂寞在回响。

你是那个自以为善良无害,实际上却冷漠残忍的人吗?

为了写作,我决心支付“孤独”这份费用

崔恩荣相信,书和读者之间存在某种缘分,“如果有人与那本书有缘,它就会自然地来到他身边。”2025年4月,崔恩荣在北京举办两场分享会,一一解答了中国读者们最感兴趣的问题,以下内容整理自分享会现场。

Q:您获得过多个文学奖项,作品在中国也大受欢迎,《明亮的夜晚》被中国豆瓣的读者评选为2023年年度外国文学,有没有想到它们在中国能引起这么大的反响?

A:完全没有想到,写书的时候也没有想到我的书会被翻译出版,对此我也感到非常惊讶,我觉得我的运气很好。

Q:崔作家第一次写小说是在自己高一的时候,20多岁时,您一直在逃避创作这件事情,写作当年是您恐惧的一个事情,当时恐惧的是什么?

A:我当时害怕的应该是失败吧。因为我自己学文学出身,一直觉得创作是一件很难的事情,并且我也一直没有创作过。但是随着时间的积累,我觉得这是我真正想做和真正愿意做的事情。

Q:那后面怎么会把自己恐惧的事情变成了对抗恐惧的一个方式?

A:其实人头脑里面想的和心里想的有时候是会不一样的。有的时候脑子里你倾向于觉得这事我做不到,但如果你心里是真的很想做这件事情的话,最终还是会做成的。以前我可能觉得,这样的创作是一种时间的浪费,这是我脑海里一种“理性”的想法,但在内心深处,我实际上是非常渴望创作这件事情的,所以逐渐开始了我的写作生涯。其实我原来是想做学术研究的,但是因为太喜欢写作了,才一定要走上这条道路。我是比较迟才开始真正的写作的,这之前我听过一些写作的课程,当时一位女老师给了我非常多的启发。之后,我更多地是用我自己摸索的写作方式去进行创作。

Q:能不能谈谈文学、写作给您带来的幸福的事情和辛苦的事情?

A:之所以觉得写作是一件幸福的事情,是因为我从小,生活里经常会觉得心里空落落的,会有一种空虚感。但是每当我开始写作的时候,我会发现我的心变得很平静,让我有一种实实在在活着的感觉,这对我来说是一种非常好的感受。所以我觉得,写作是一件很幸福的事情。比较辛苦的,就是众所周知,创作过程是非常难的,有时候有写着写着就写不下去的这种情况出现,也有的时候坐在书桌前很长时间,但是什么都写不出来。

Q:您刚才提到了坐在书桌前面有时候会写不出来,听说您写作的时候是在图书馆进行的,为什么会选择图书馆这个场域?

A:首先我的写作很难在家里完成。因为当我在家里时,我都只想躺着或者想睡觉,或是被家务缠身。咖啡厅其实我也有去过,但是因为坐的时间太长了,会看老板的脸色。所以我可能比较喜欢在图书馆进行创作。

Q:为什么到现在对写作仍然有怀疑,您在写作这条路上遇到的困难有哪些呢?

A:写作,尤其是写小说,并不是一个可以直接评判能力高低的事。比如有的事情,像做菜、做饭这些都是熟能生巧,随着时间和经验的积累,会做得越来越好。但写小说不是,它和你从事这项工作的时间不成正比,所以作为初次开始写作的人,我有过迷茫,有过怀疑。

Q:《明亮的夜晚》《对我无害之人》两本书的书名里包含着相悖的元素,这些意味非常的书名是怎么来的?

A:其实对我来说起名字、起书名是一件非常难的事情,也让我非常痛苦。《对我无害之人》,其实是这本书中一篇短篇小说,有一句“原来你是对我无害之人”这样的话,我就把它直接拿过来用了,我想表达的是一种认知错位,就是说你其实是对我无害的,但是可能因为各种原因,其实你的心里也很辛苦。《明亮的夜晚》是连载小说,其实我是先起了这样一个名字就先连载着,本来想之后改的,但最后也没有改。

Q:听说在创作《对我无害之人》这本书的那两年里,对您来讲是有一些痛苦或者说是磨砺的过程,能不能分享一下创作那本书的过程里面经历了什么?

A:在我以前的采访里我可能提到过,其实写《对我无害之人》这本书对我来说是一个获得勇气的过程,也是一种修炼。为什么这么说呢?因为我的第一本书《祥子的微笑》出世以后,获得了比我预料之中更好的评价,大家纷纷期待我的新书,这其实我有点恐惧,因为害怕让大家失望。第二本书《对我无害之人》正是我正视这些恐惧的创作过程,由于我当时处于一种担心自己写不好,但是又必须写下去的这样一种状态,对自己有些不自信,写这本书是我重新找回自信,继续写作、生活的这样一个过程。

Q:您在发表《祥子的微笑》的时候就曾经说过,“我想成为能够从被轻视和厌恶的人的角度看待世界和人生的作家”,这种信念是从哪来的?您的文字,会把那些人的恶或者自我的丑陋剖析得非常赤裸裸,这是如何做到的?

A:其实,我自己在生活的过程中,我是一个特别容易能够感受到情感和情绪的人。有的人他可能对情绪没有那么敏感,或是对此并不在意,但我个人对很细小的情感也是非常在意的,我的很多感受会越想越深,这是我天生的能力。日常生活里,我可能会因此有点累,但这就是我的性格,也是我写作的当时对心理描述会比较细致的原因。

Q:大概是敏感到什么程度?

A:我以前做过一个敏感型性格测试,这个测试一共有23个问题,达到13个问题特征就是非常敏感的人,但是我23条都具备,所以我当时在想,原来我是这么敏感的一个人啊。这个敏感,其实我从很小时候就这样了。

Q:那么您是如何处理和理解写作和生活中的孤独的?

A:想要写作,孤独就是一件无法避免的事,因为写作是完完全全需要独自完成的事,我不得不去直视它。人类是喜欢集体生活的动物,为了生存,人类逐渐进化到喜欢去进行集体活动和集体生活,很多人会觉得要集体活动才能生活下去,如果自己一个人行动就会变得被孤立或被打击的对象。但每个人的生活不一样,我生活的第一顺位就是写作,对我来说,如果说要完成我的写作,我所需要支付的成本就是孤独的话,我就得为了我的写作去支付它。

Q:《明亮的夜晚》写了四代人的故事,历史的线索非常长。您是80后作家,肯定是没有经历过过去的时代的,您在写作中是怎么对背景做准备的?

A:其实我开始写这部作品的起因,是因为想到我的舅舅丢下了生病的妈妈去了开城。一开始我写这个故事的时候是完全靠想象去写的,但是写着写着就会需要很多基于事实背景的一些信息,我那时候就一天写作、一天去学习、查资料。关于战争及战后的事实信息,我要去通过书和论文去确认,以确保在我的书中不出现失误。

Q:作家写这么多的东西的时候,编辑会起到什么样的作用?

A:每次写完初稿后,我都会先给金编辑看,她会从大的框架上帮我把控一下方向。其实有时候作家不知道自己在写些什么东西,金编辑会在一旁给我一些意见,她给了我非常多的帮助,也帮我修改了非常多的文稿,我觉得可以和她一边沟通一边交流,去完成我的写作是一件非常幸福的事情。

像《明亮的夜晚》这本书,其实在书的最后我还有一部分是想写上去的,还有未展开的故事。但是当时,金编辑说我觉得这部分不要写上去,反而会对这个作品更有留白的空间、会更好。那么其实实际上,这本书出版的时候也确实是这样子的。所以其实正是因为有这样的沟通,才完成了这么多作品。

Q:读这本书时,我们一边感叹宏大的历史背景,一边感叹人与人之间,尤其是亲人之间的这种关系。有评论说,就是以为是互相伤害,最后却发现我们深爱着彼此的女性的故事。互相伤害和爱好像永远并存在您的书里,尤其在家庭关系中。为什么有这样的观察与设置?

A:我觉得人和人之间的相处是有合与不合之分的。朋友是我们可以选择的,家人关系就不能选择了。常常出现如果这个人不是我的家人的话,我是绝对不会和她做朋友的这种情况,但是正是我们有这种家人,这种剪不断的联系,我又会非常爱她。这对我曾经是一件痛苦的事情。我过去会想,如果我少爱她一点,会不会就少受到点伤害,但是我对她的爱是如此之大,这对我来说曾经也是一种困扰。所以我经常希望去学习我和亲人之间的关系,如何保持合理的距离,以及如何调整我们之间的距离,但是最后其实我选择的都是去尊重她原有的样子、去爱她原有的样子,同时我也要去保护自己,爱自己。