编辑 康荦 文 韩哈哈 资料提供 磨铁·大鱼读品 BigFish 美编 孙琳

“行至人生日暮时分,他依旧在思考如何为了国家和人民继续写下去。”

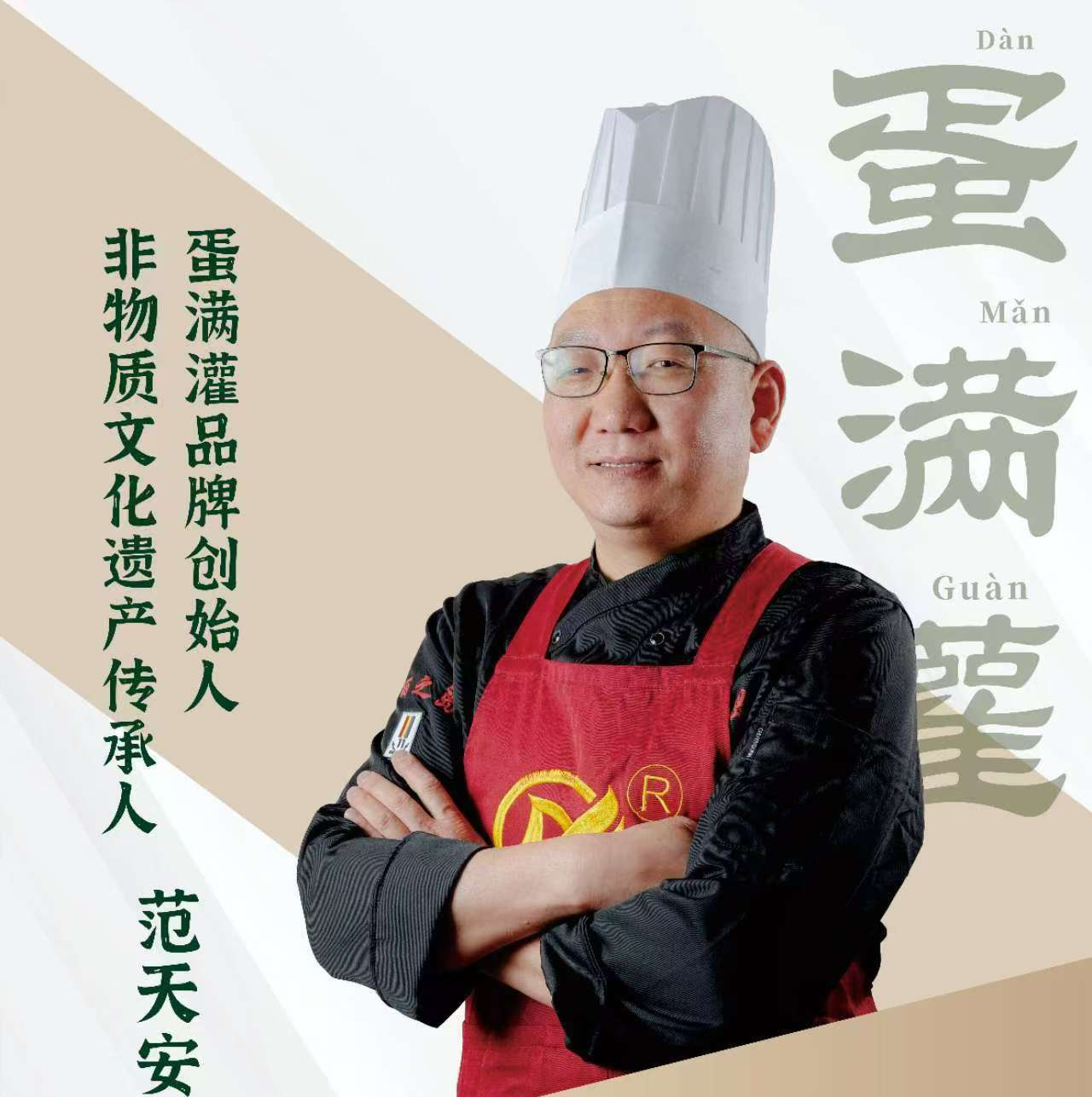

2024年11月底到12月初,年逾八旬的韩国国宝级作家、现实主义文学巨匠黄晳暎携新书《日暮时分》来华,举办了两场见面会。

黄晳暎1943年出生于中国长春,童年经历战争,颠沛流离,有过流浪、打工、出家、当兵的艰难人生。经历过日据时代、朝鲜战争、越战,一直到韩国现在的资本主义社会;在德国见证过柏林墙的倒塌,又经历了五年的牢狱之灾和五年的流亡生活……惨痛却丰富的回忆,也为他提供了观察国家、民族、社会的窗口。在后来的文学生涯中,他通过不断回望这段岁月,一部部小说,映射了民族的历史。

金爱烂曾说:“如果说韩国作家里面有什么传统,我觉得就是黄晳暎作家说的‘我站在去世者的这一边’。我们想要善待去世的人,其实等同于我们珍惜人生,我们珍惜生命。”黄晳暎穿越苦难而来的现实主义风格,克制冷静、凌厉深刻,也深深影响了金爱烂、李沧东等后辈的创作。黄皙暎说,中国作家里,他格外喜欢鲁迅的《故乡》、余华的《兄弟》《许三观卖血记》等,这些作品中所包含的现实性与人民性其实也是他的作品内核。“不管是中国,还是日本或韩国,东亚整体经历了一个压缩式快速发展的过程,其中当然会有很多社会问题,也有很多人的眼泪。”

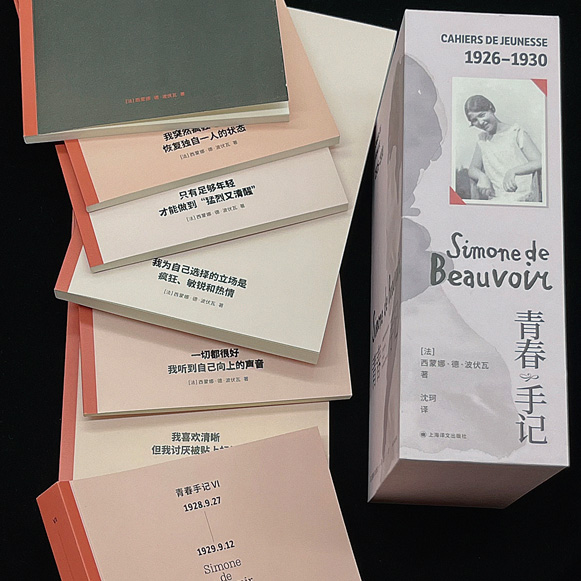

《日暮时分》是黄晳暎的长篇小说代表作,曾入围2019年国际布克奖,还获得了2018年爱弥尔·吉美亚洲文学奖,中文版近日首次译介。12月1日下午,“文学是我随时可以回去的家——韩国文学泰斗黄晳暎见面会”在驻华韩国文化院成功举办。著名作家止庵、B站文学UP主 大澜的文学午安与黄皙暎展开文学对话,向现场读者分享黄作家跌宕起伏的人生经历、写作生涯,探讨新书《日暮时分》中呈现的时代变迁及东亚文化、韩国文学的未来。

《日暮时分》

作者:[韩]黄晳暎

出版社:中国友谊出版公司出品方:磨铁·大鱼读品

译者:徐丽红

黄皙暎被誉为“韩国现实主义文学旗手”。1943年,他出生于中国长春,自小与中国结下不解之缘。母亲是朝鲜人,黄晳暎两岁那年,母亲带他回到故乡平壤。

这期间,朝鲜半岛发生了惊天动地的剧变:一个半岛变成两个国家。母亲带着黄晳暎偷越国境,移居汉城(今首尔)。刚到就读小学的年纪,朝鲜战争便爆发,他不得不离开学校,为了生存而到处流浪。

16岁那年,读高中的黄晳暎开始显露出文学方面的天分,先后在校刊发表了随笔、诗歌、短篇小说等作品。

1961年,因为感情和思想的苦闷,黄晳暎从学校休学,到韩国南方地区流浪了大半年,回来后便创作了短篇小说《立石附近》,一举斩获《思想界》新人文学奖。尽管当时只有19岁,篇幅不大的小说中却蕴含着无穷的力量,给人以极强的冲击力,流露出对于生命、命运的穷极思索。

社会的动荡和青春期的激情让这个阶段的黄晳暎骚动不已。他积极参与社会运动,同时为了解决生计问题而辗转于各地工厂打工。这个过程也帮助黄晳暎深入了解底层工人的生活和精神状态,为后来的创作积攒了丰富的素材。

越南战争爆发后,朴正熙政府为巩固韩美同盟,不顾国民反对而悍然出兵,作为适龄青年的黄晳暎也在1966年加入海军陆战队,并于次年赴越作战。直到1969年5月退伍,总计服役3年多,亲身经历了韩国建国以后的第一次对外军事行动。

朴正熙执政时期,韩国渐渐迎来经济的腾飞,然而亮丽的光环之下埋藏着层出不穷的问题。韩国的“民众文学”在这样的背景中,带着强烈的抵抗意识崛起。

1989年,黄晳暎曾应朝鲜文联之邀秘密访问平壤,受到金日成的接见,建议南北作家共同创办杂志,以文学为媒介实现南北双方情感的沟通。

这次访问导致他在海外流亡多年,直到亲眼看见了柏林墙的倒塌,才于1993年决定回国,结果被判刑7年。长期的流亡和监狱生活给了黄晳暎更宏大的视野和深邃的思想,后来的文学生涯中,他不断回望这段岁月,不断反刍这些经历,最终通过一部部卓尔不群的小说,映射了民族的历史。

如此丰富而坎坷的人生经历,对黄晳暎文学创作产生的最大影响就是帮助他跳出来,更客观地去看待朝鲜半岛的情况。分享会现场,黄晳暎说:“流亡生活对我来说也是走向世界,遇见世界、了解世界的一个通路,我的作品也逐渐产生了我自己特有的形式和特有的风格,就是大家现在常说的现实主义。”

回忆起流亡结束、重新回到韩国时,黄皙暎印象深刻的是那时亚洲正在经历着非常严重的危机,韩国的资本主义也面临着崩溃。2008年又迎来了经济危机,在这种大变革的时期,社会上的弱者和年轻人感到非常无助。进入2010年以后,韩国的自杀率变成了世界第一位,尽管韩国人一向给人积极向上的形象。“现在回看韩国自杀率高的原因,其实是很多人并不是因为极端的绝望和无助,而是因为他们不愿意耻辱地活着。而且他们不是一个人默默地死去,是拉着家族成员一起离开。在这种黑暗的环境下,我们韩国的资本主义出现了阴影,这可能也是全世界范围内的资本主义阴影。”

在急速现代化的背景下,很多人犯下了很多错误。就是在这样的思考下,他创作出了《日暮时分》。

《日暮时分》通过讲述“被现代化大潮淹没的人如何独自舔舐伤口”的故事,反映个体在时代的洪流中无法抗拒命运的跌宕起伏。

“房子、砖墙、羊肠小道都不见了,我出生的地方只剩下了树桩,全世界的故乡都消失了。”这句出自《日暮时分》的话深刻也深情地道出了许多人对于故乡消失的痛苦与无奈。分享会现场,有读者就此提出“如何看待东亚社会在城镇化进程中‘故乡加速消失’的现象”,黄皙暎回答说,对全世界来说,有一个趋势是统一的,我们其实都是没有故乡的人。“因为这是现代化发展中的必然产物”,“所谓的故乡,我想可能永远都是留在记忆里的。我们现在所生活的这个据点,就是我们的故乡。”

作为黄晳暎的长篇小说代表作,《日暮时分》被誉为韩国版“山河故人”,本书曾入围2019年国际布克奖,还获得了2018年爱弥尔·吉美亚洲文学奖,中文版近日首次译介,由磨铁·大鱼读品出品。小说以双线叙事的方式,细腻描绘了两位主人公朴敏宇和郑友姬在时代变迁中的命运沉浮,勾勒出了一幅被现代化大潮淹没的故乡图景,并且追问:“我们以前住过的地方,早已从地球上消失了,成为记忆中的标本。过去的永远不会再回来,留下的是什么?”

作为韩国现实主义文学的扛鼎之作,小说从拆毁故乡的“刽子手”和漂泊无根的“城市游民”双视角,揭露急速现代化进程中的拆迁和重建问题,剖析普通人的挣扎与异化,既写出了韩国往事,也写尽了东亚百姓的共同记忆。正如黄作家所言,中国也好,日本也好,东亚整体经历了一个压缩式快速发展的过程,其中出现了很多社会性问题,在这些问题的背后,永远都是很多人的眼泪。这也组成了黄皙暎的作品内核。

几日前,黄皙暎参加了在杭州举办的第二届“良渚论坛”,一位评论家的话让他深受感动,“所有的文学都来自于人,文学的源泉都来自于人民”。这句话尽管简单,却如同教室后墙上的标语一样让黄皙暎印象深刻。这也是他的追求。

黄晳暎

共鸣和联结是21世纪文学的基础

对所有中国读者的问题,黄晳暎给出了详实、真诚的回复。这些问题关于新作、韩国文学、时代、人的困境与发展空间,文学以及创作本身,这些题目几乎涵盖了他的一生。我们摘录了部分提问与回答,从中可以看见作家的洞见。

Q:您上次回到故乡、上一次来中国是什么时候?这次见到的中国和您的记忆中的有什么不一样的地方吗?

A:我虽然是在长春出生的,但这些年其实只回去看过一次,当时是在中国政府的帮助下,我回到长春——也就是我的故乡,凭借我的记忆找到我当时住的地方,但是那里已经变成了一片公园,有一棵树。我去的那天风和日丽,空气也很好,我想到这就是我出生的地方,当时还保留着一些日本建筑,看到了妈妈记忆里经常跟我描述的家的样子。

中国我来过十几次,光北京的话可能就来了有五六次,每次来我的感受都很不一样,这一次来也是跟过去都不一样,我感觉北京比以前变得更加安稳和安定了。这次出版社给我也安排了很多活动,我觉得整个流程和方式都比以前干练许多,以前可能经常会有日程上的变更,现在感觉中国更加商业化了,也让我感觉非常的便利跟安心。

Q:您经历过相当多社会的变革与震荡,您的作品也涵盖了转型时期的韩国,对于这些重大的变革,您最深刻的体会是什么?可以结合文学来说说。

A:对于这个话题我有很多话想要说,但由于时间问题只能先简单聊聊。1993年,我结束在国外的流亡生活,重新回到韩国时,亚洲正在经历着非常严重的危机,韩国的资本主义也面临着非常大的挑战,结果等大家以为情况已经好转的时候,社会又再次经济陷入了困境。越是在这种大变革的时期,社会上的弱者和年轻人越是感到无助。2010年后,韩国的自杀率变成了世界第一位,之前第一位是日本。其实韩国人一直给人一种比较积极向上的形象,可是在那个时候,自杀率突然就上升了。回看韩国自杀率高的原因,其实他们很多人自杀的原因比起因为极端的绝望和无助,更多是因为他们不愿意耻辱地活着,很多人可能会想“我怎么会活成这个样子,算了,就这样结束一生吧”。并且他们不是一个人默默地死去,有的甚至是带着妻子和年幼的孩子一起离开人世,这就是在这种黑暗的环境下,韩国的资本主义出现了。

在社会心理学上有一个词叫作“带窟窿的盖子”,就是说生活中,你往前走的路上可能会有很多的失误,会犯很多的错。这些我们在人生中做的错事或者出的事故就会变成一个个的窟窿,这些窟窿我们可能会临时地填上。随着我们人生越走越远,有一日我们回顾过去的时候,会发现我们走来的路上,这里也有窟窿,那里也有窟窿,这时我们再回去,回到这个窟窿旁边,把盖子打开,再重新审视里面的黑暗,这个过程就是一个人成长的过程,社会也是这样发展的。我觉得去回看这些堵住窟窿的盖子就是我们文学的作用,也是我们人文主义的所在。

Q:下一个问题还是关于这部作品的。这是您的新作,是出于什么契机突然想要创作这部作品,尤其是写作时您年纪比较大了,以及这部作品里面是不是包含着你们对这个时代的一些反思?

A:人一上了年纪,就会愿意回顾过去自己所遭受的一些苦难,自然而然地去跟别人说当年的故事。年纪大的人经常会跟大家说,我们那个时候吃不饱、穿不暖,你们年轻人怎么样,但是随着时间过去,我渐渐感到这是对过去的一种反省,其实没有什么绝对的苦难和困难,任何的苦难、困难都是相对的。我之前听莫言说他为什么当作家,因为他以前很想吃馒头,但是没有这个条件去吃,他听说到部队里可以吃免费的馒头,于是他就参军了,在部队里面进行了文艺创作。其实贫困在任何时候都是一个象征的说法,越是在这种富裕的、丰富的资本主义世界,这种对比鲜明的贫困越是更困难的。想请女孩子吃顿饭却没有钱请,这个事情可能对于现在的年轻人来说是比较丢人的。这本书出版的契机其实也和这个有关,就是我们对于年轻人来说,我们的上一辈,或者比我们还年长的人,他们一路走过来,临时地把自己闯过的窟窿大概地堵上了,而现在又来到这里的年轻人要怎么解决这个问题。

Q:很多作家年轻时的书写不管是观点还是故事都相对尖锐,在年老之后,笔锋跟气质都会被打磨得更钝一点,包括黄作家自身也是前后期作品的整个气质风格非常不同。这是因为年龄大了,经验更加丰富了,对很多事件的看法变得必然会余地更大,还是说这是一个不管是谁,每个作家都必然会经历的一个阶段?我们最终都会变成一个比较中庸、比较圆滑的人吗?

A:随着年龄的上升,其实很多人都会问我这个问题,说是不是上半期就是前半段的文学可能更有攻击性一点,然后到了下半期很多人觉得是更以故事为中心,以事件为中心,文笔也变得更加温柔了。但我觉得其实就不是这么理解的,它们的实质是一样的,只是形式发生了变化,要一直给这种文学注入新的东西。我在之前参加良渚论坛的时候,有一个中国作家说了一段话,“文学的源泉是人民”,这句话就像贴在教室后面的教训一样令我印象深刻,就是这么简单的一句话,给我带来非常大的感动。对啊,文学的源泉就是人民,我已经把这个事情忘记很久了。所以我对这次的中国之行感到非常的开心,也让我觉得从这次中国之行,我获得新的力量。这次也让我重新想起了我曾经因为懒惰而忘记的那些东西,还有我曾经忘却的那些最基础的东西。那我就想说应该会想什么。

有一种文学叫做晚年文学,就是在人离世之前所写的文学作品。所谓的元老作家给大家的形象就是说我已经把我能做的都做到了,也已经达到我的巅峰期,然后这些作家也不能受人尊敬,就是说到了他们胸前戴花的这样的一种年纪。其实再往后走总要有新的东西,但是现在就给他戴上花了。一些作家很害怕写的新作品不能得到大家认可,很多人因此自杀了,比如说海明威和罗曼·加里吞枪自尽,川端康成在车里开煤气致死。还有很多作家会写绝笔书,就是说我封笔,此后不再创作。2008年一次活动上我见到大江健三郎,他说他在写自己人生的最后一部作品,之后就再也不写了,十多年后他就死了,没有新的作品。在墨西哥一个图书展上我见到马尔克斯,他说他在写人生里最后一部作品,但是没过多久他就得了老年痴呆,之后也离开了人世。(不再创作)这是一个很多伟大的艺术家都会面临的危机。有一句中国话叫做百尺竿头更进一步,我觉得对于元老作家来说,应该是要回到年轻时候的那种心态,再重新出发,重新开始,以一种新的挑战的状态去写出新的作品,而不是说只是想平和地度过晚年。艺术其实是自身的一种投射,重新回到自身,再去寻找这种新的世界,这才是伟大的艺术家,我拥有这样的梦想。

Q:读《日暮时分》时感受到您笔下人物的现代性,这对于一位古稀之年的作家来说十分难得,很多作家在巅峰期后,笔下的人物会永远地停留在过去的年代。您是如何处理文学创作和时代发展之间的关系的,以及您如何保持对时代、对大时代下人物的深刻洞察的?

A:我想跟大家说的是,大家不要害怕新的事物,要有挑战的精神。我其实是第一批在网络上写作的韩国作家,在我写了以后其他人才跟着写了。我的新作品其实也登陆了各大手机App,也就是说很多人可以在咖啡店或者是坐在路边的长椅上,就可以在闲暇时间读我的书。我是不害怕接受新事物的,现在社会发展也很快,最近三个月,我学习了ChatGPT 4,现在用得很溜。(笑)在用GPT查资料的时候,我本人是中文和日文不太能说,但看书是能看懂的,英文说可能比较生疏一点,但看我也是没问题的。所以比如在查询一些东亚相关的事情时,我会直接用东亚的语言咨询,查询国际认知或国际范围内讨论的问题,我就会用翻译器翻译成英文,再问GPT。人工智能的使用者始终是我们人类,你自己水平提高以后才能更好地活用这个ChatGPT,你是小学四年级水平,那你只能用出ChatGPT四年级的水平。如果你读了很多的书,拥有了自己对内容的设定,你就可以把这个人工智能发挥到10倍、20倍的功效。我想在未来的社会当中,小说的主题和素材也会发生变化,我觉得这个主题会变成人类和非人类的关系,我们要一直地去适应这个时代的变化。

Q:如果当您站在人生日暮时分的时刻,却遗失了方向,在那之后要如何再次找到方向,同时再继续出发呢?就像现在,很多人在二三十岁的年纪,却也像站在人生的暮年,感觉非常困难,该如何重新找回生活的目标呢?

A:跟你说个我女儿的故事吧。我女儿在出版社工作了20余年,在40多岁时她突然决定要开始写作,她在出版社的20年间其实也当了部长,然后也拿着很不错的工资,算是过着很好的生活。她突然说我要辞职,要当全职作家,这是个很大的决定,但她说这个决定让她很幸福,因为她在做着喜欢的事。这是很多人都追求的一种生活方式,就是按着你的意识往前走,走着走着你可能会发现新的东西,喜欢的东西走着走着你不喜欢了,于是不往前走也没关系。人的一生会遇到很多困难的事情,如果你的人生每三年才有一个大的困难的话,我觉得这是没有什么关系的。

Q:一般人如何拥有值得尊重的生活?

A:对于现在的人来说,我们的自我和我们的主体性是我们自己创造出来的。也就是说我们要获得的尊重,这个尊重本身也是我们自己去创造的。首先你得爱自己,做出值得让人尊重的事情,在此基础上去试图改变世界就可以了。