编辑 王雅静 文 王雅静 资料提供 法国文化 美编 孙琳

11月底的北京气温骤降,而第16届傅雷翻译出版奖的现场却热闹非凡。傅雷翻译出版奖坚持每年评选出当年的最佳法译中图书作品,以表彰译者的工作及法语译著对中国文坛和知识界的影响。在今年近50部参评作品中,有两部作品脱颖而出。其中,曹丹红凭借译作《事实与虚构:论边界》获得社科类奖项,施雪莹凭借译作《还乡笔记》摘得文学类奖项,而新人奖则由董子云获得,获奖译作是《法兰西君主制度》。在颁奖现场,我们专访了本届特邀嘉宾法国作家大卫·冯金诺斯。在这场文学盛宴中,在场者能够充分感受到,众多作者、译者与出版商一直为中法文学交流贡献着源源不绝的力量。

翻译是文明的操守

自2009年创立,傅雷翻译出版奖让众多优秀的法译中图书作品进入大众视线,也使往往容易被忽视的译者站在聚光灯下。翻译者作为文学交流的摆渡者,在中国文坛和知识界有着重要的意义和价值。伟大的翻译家傅雷先生便是其中之一,傅雷奖为纪念他而得名。作为法译汉文学先驱,傅雷先生曾翻译过巴尔扎克、伏尔泰、罗曼·罗兰和普罗斯佩·梅里美的著作。

今年的傅雷翻译出版奖颁奖礼在Temple东景缘举办,这是一座位于北京胡同中的历史古建。法国驻华大使白玉堂和众多文学界人士出席颁奖典礼,其中文学博士、教授、作家梁鸿,资深出版人汪家明和法国小说家、剧作家、电影编剧兼导演大卫·冯金诺斯作为本届傅雷奖的特邀嘉宾出席。

法国驻华大使白玉堂在致辞中对各界每年给予傅雷奖的热忱表示敬意。他同时也强调了在科技于多领域内带来颠覆性发展的当下,傅雷奖在创作和翻译世界里的重要性。他指出,“译者工作不仅仅是语言转换那么简单”,并对入围译者表示,“你们不是简单的语言转化者,而是真正的文化传播者”。

傅雷奖组委会主席董强在致辞中说:“翻译是求真的行为,也即信、达、雅中的‘信’。安格尔对于素描有美妙的定义:素描是艺术的操守。我要说:翻译是文明的操守。翻译家们为中法之间的互‘信’,做出了巨大的贡献。他们如伟大的圣埃克絮佩里所说,一直在‘建立联系’。”

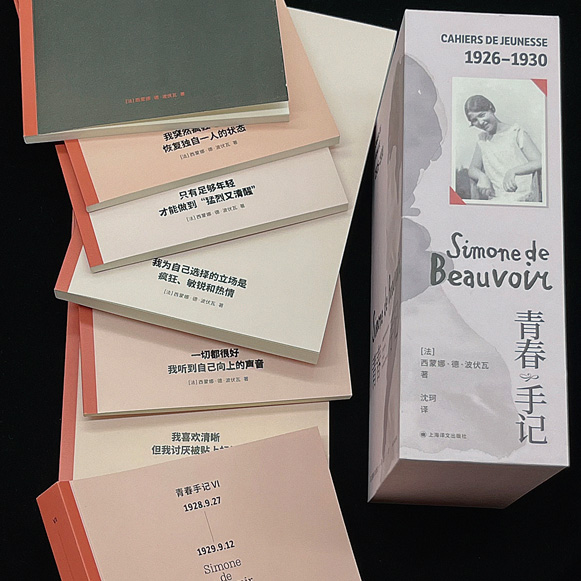

董子云译作《法兰西君主制度》

聚焦理性的制约

《法兰西君主制度》是16世纪法国极富影响力的政治思想名作。作者克劳德·德·塞瑟尔于1515年撰写本书,将其进献给登基不久的弗朗索瓦一世。塞瑟尔在书中就法兰西政制和政治实践中的具体问题进行了全方位的阐述。他在赞颂法兰西君主制的优越性以及国王的权威的同时,认为法兰西王权受到三道缰绳的约束,即宗教、司法与定制。以“维系与增益法兰西王国”为出发点,他详细说明了法国国内各个等级应当如何保持和谐,并就军制、外交、对外扩张等方面分别作了系统性的建议。青年历史学者董子云以专业的能力让中文译本与大家见面,并撰写了内容详实、学理严密的译序。以下是本书的前言部分。

浙江大学历史学院特聘副研究员,主要研究方向为中世纪晚期法国史。曾先后于法国图卢兹一大及比利时根特大学访学研究。主持国家社科基金项目一项,在《世界历史》《史学理论研究》《法国研究》等期刊发表法国史相关论文十余篇,出版专著《真理的维度:法兰西民族法律文化的诞生,约1200—约1500》。译有法语学术著作雷蒙·阿隆《历史意识的维度》,布罗代尔《论历史》,纳塔莉·科耶等主编的《玫瑰传奇:中世纪爱的艺术》。

致最为虔诚、最为出众的国王:诸多哲人、神学家及智者都曾一般性地讨论过、书写过、阐述过国家的政体和统治的应然状貌,以及若干种统治形式和方式中,哪种是最好的、最值得称颂的。就此,他们写了为数众多的论文和大部头著作,令人深感阅读之艰,理解之难。而将这些东西付诸实践更为不易,因为人们能轻易将想要说的、理性和自然理智(le sens na-turel)所教导的东西书写下来。但是,人不完美之甚,致使学者笔下贤明、有德、审慎之人十分难得;同样,亦难寻见或大或小之城邦或国家是完全依循道德与政治理性规制和领导的。因此,若是复述这些写过和讨论过此问题之人的各色论点、理由及观念,难免有累赘啰嗦之嫌,也是不可能或是难以让人读懂的。光是书的厚度,就能吓走想要阅读之人,除非那人有很多的闲暇。而即便他有意下苦功夫,在一番阅读之后,他也依然云里雾里,可能就许多段落责备作者。但是,我们不妨大略地汇总,并用简洁的语言说明可能对领导法兰西王国有益的东西,思考这个王国是如何确立的,如何变得今日这般伟大,以及指出我们亲眼所见的、有鲜明记忆的错误,还有在编年及史书(里面我们可以看到法国人的功绩)中读到的那些错误——因为这些错误,这个王国曾蒙受巨大的伤害、屠戮和迫害,乃至一度近乎被完全摧毁和毁坏。且除此之外,国王与君主也曾错失众多确保国家永续的良机。

有鉴于此,撰写一部专门而单独的论著,在我看来是令人愉悦之事,也是值得进献给一位刚刚登基、对这个王国还没有完整认识的国王的,因为这种认识只有通过长期的实践才能取得。陛下,我既没有足够的知识,也没有足够的经验来着手撰写这样一部高贵的著作,更何况我并非出生在本王国,也没有足够长的时间操持和处理这些事务,让我能够理解这个王国的事务(尤其是如此重要事务)的冰山一角;那些一生都生养在此,即便是有很强理解能力之人,也鲜有能理解的,因为这些事务是如此之庞大,如此之艰深。因此,在写作当中,我很容易在许多事情上犯错,而且无论如何,我都会将自己交给各类工于谴责和批评新事物而非去付诸实践之人的评判和审核。我也会遇上某些人的不满,因为他们会在书中发现一些与他们个人意图相反的东西。尽管如此,考虑到如果每个人都因为这些困难而止步不前,就没人敢于着手了。故而我认为,与其说(像其他人那样)对我在王国定居、操持其若干重大事务期间所见所想的那一点点东西保持沉默,不如为此做一个引子,用于推动和激发那些理解它并懂得如何去做之人的理解力(Ientendement),用文字给他们更为充分的素材。而相比出于担心被认为太过胆大而将其放弃,也许斗胆着手撰写这部有益智识,阅读起来又不会带来任何损害的书是更能被容忍的。

我对法兰西王冠(Couronne)和民族的感情与责任迫使我这样做;尤其主要还是对陛下您,这既是因为您现在是这个王国的管理者和君主,也是因为我之前就对您以及您高贵的祖先——无论是父亲还是母亲世系的祖先——均早已负有义务。出于年龄缘故,我目前有意致仕,献身上帝和教会。而且,我又没有时间与闲暇,向您亲口告知和汇报若干我曾经手的重大事务。这是因为在您统治之初,我曾因为召集王国内外的王侯和大人物的任务而不堪重负,而参加您加冕的人,比记忆当中任何一位先王加冕的时候都多。虽说如此,在我看来,在如此短的时间里,似乎至少应该通过文字,向您不仅讲述我曾经手的事务,还有我从中得出的领悟。这样一来,当民众的压力和您的统治肇始之际需要应付的事务过去,当您有更多的闲暇来思考王国事务的时候,就不必从教会把我召唤回去,向您讲述我在已故国王也就是您岳父(愿主宽恕)那朝曾承担的任务,尤其是其统治的最后几年。因为我在书里写的内容,会比我当场说的东西多得多。尽管我在讨论中只使用一般性的术语,但在我看来,这些话题是十分易于归结到具体事务的,所以在书中无需详细说明。而且,您身边拥有如此众多伟大而显赫的人才来处理您的重大事务,他们在只言片语间就能理解它们,而我却要为之思考一个月,遑论写作。在那些他们擅长的领域,我也许没有必要再作建议,因为有不少人比我更有见解,也更熟悉和了解过去的事务——无论是有关您的王国的,还是有关其他国家和王国的。而且,他们还曾处理过先王即您的岳父以及另外两位先王的主要事务,这三位先王都是贤明、英勇的君主,有值得永远铭记的丰功伟绩。而那些我曾经负责的事务都已由他们经手。在我受先王之命、代表先王去往各地时所写的若干书信中,他们已经看到了我从那些事务中领悟到的一切。

曹丹红译作《事实与虚构》

虚构亦是捍卫真实

虚构文化在我们时代的构建与扩张,很大程度上塑造了我们理解世界和存在于世的方式。《事实与虚构:论边界》是法国学术明星弗朗索瓦丝·拉沃卡的重磅作品。这本书完整地评估了关于虚构从古至今的争议,重新思考文学、电影、戏剧和电子游戏中的虚构界限,跨越文学理论、精神分析、法律、认知科学等诸多领域。值得一提的是,虽然本书在讲“虚构”,却也是对“现实”的一种捍卫,呈现人类对了解“真实”的努力。毕竟,虚构本质上的慷慨是对人类自身有限性的一种补偿。以下文字选自本书的序言部分。

南京大学法语系教授、博士生导师。主要从事翻译学、法国文论研究。著有《诗学视角下的翻译研究》,编有《中华翻译家代表性译文库·卞之琳卷》等,已独立或合作翻译出版《日常生活颂歌》《批评与临床》《柏拉图的理想国》《马拉美:塞壬的政治》《不可能性》《声音中的另一种语言》《苏格拉底赞歌》《远东行记》等十余部法国文学与文论著作。译著《声音中的另一种语言》入围2020年第十二届傅雷翻译出版奖终评10部作品。

《事实与虚构》是法国文学研究者弗朗索瓦丝·拉沃卡近年来的一部重量级专著,于2016年由瑟伊出版社出版,收入热奈特主编的“诗学”文丛。《事实与虚构》的出版备受法语学界关注。2017年,孔帕尼翁(Antoine Compagnon)在法兰西公学院组织召开“文学这边:十年新方向”研讨会,以一年一书的形式介绍2007—2016十年间法国出版的较有代表性的文学理论著作,《事实与虚构》成为2016年的文论代表作。出版几年来,《事实与虚构》的影响已溢出法语学界,被翻译成英语、意大利语出版,现在中译本也已翻译出版。《事实与虚构》有一个简短的副标题——“论边界”(Pour une frontière),“pour”一词有赞成之意,表明了作者面对事实与虚构所持的立场,也明确道出了本书的写作动机。在导读中,我们将展现作者如何捍卫这一边界,揭示这一捍卫行动的意义,同时思考《事实与虚构》对今日文学研究的借鉴价值。

一、边界的模糊

之所以要捍卫事实与虚构的边界,首先是因为作者认为当今社会,“虚构的边界可能会消失或最终会模糊的观点被广泛接受”(引言)。拉沃卡将导致这一模糊的原因归结为四个方面,并在著作第一部分“一元论与二元论之争”中分四章进行了论述。这四个方面包括storytelling(故事讲述)概念获得的成功、后现代主义影响[巴特(Roland Barthes)、利科(Paul Ricoeur)、怀特(Hayden White)、韦纳(Paul Veyne)]、拉康(Jacques Lacan)与精神分析学影响、认知科学影响。

首先是1990年代中期以来的storytelling在西方世界取得的全面胜利。2007年一项调查显示,在谷歌网站输入“storytelling”后出现2020万个结果。这个数据在2021年初翻了十倍。所谓storytelling,是指用一个精心编织的故事来替代现实,以达到“格式化思想”甚至精神控制的目的。作为“一种交际、控制与权力技术”,storytelling由叙事学引发的广泛兴趣造成,但其实践与思考最终在很多层面取代了叙事学。这一取代的结果是,一方面,storytelling的拥护者更多来自英语世界,是塞尔语用学的继承者,否认大多数叙事学者持有的虚构性内部评判标准,认为仅从形式看无法区别事实与虚构,进而模糊了这两者的边界。另一方面,storytelling更多应用于政治经济领域,因此研究者的研究对象也从文学领域转移至非文学话语实践。广义的“story”被用来理解社会生活的方方面面,导致与故事相关的虚构观念得到极大拓展,最终形成了一种“泛虚构主义”(panfictionnaliste),“溶解了虚构的边界,也溶解了虚构观念本身”(第一部分第一章)。

其次是后现代思想导致的历史与虚构之间的混淆。拉沃卡主要探讨了巴特、怀特、利科和韦纳的学说,因为“它们构成了1960—1980年代质疑历史与虚构区别的论调的基础”(第一部分第二章)。从巴特的《历史话语》(1967)、利科的《时间与叙事》、怀特的《元史学》与《形式的内容》到韦纳的《古希腊人是否相信他们的神话》与《人如何书写历史》等著作,这批理论家的态度可以用德里达(Jacques Derrida)的名言来总结,即“文本之外别无他物”。一切均由语言编织而成,而语言只能指向自身。在这批后现代思想家笔下,连被认为如实再现现实的19世纪现实主义小说也被解构,被指其所呈现的真实是一种“真实效应”(effet de réel)或“指称幻象”(illusion référentielle)。这批思想家进而将这一结论扩展至一切语言产品,包括历史著作在内,其中海登·怀特的观点尤为极端,他用四种比喻模式来描述四种理解与阐释历史的方式,将历史的书写等同于情节的编制,由此抹平了历史书写与虚构创作之间的形式差异。

再次是精神分析对现实的质疑。拉康(Jacques Lacan)的名言“真实,就是不可能性”(Le réel,c’est l’impossible)充分体现了一部分精神分析理论的真实观。在拉康看来,真实既是精神分析师要抵达的终极目标,同时又是不可能的,因为在真实与对真实的认识之间隔着主体,主体的欲望主宰着他的感官,主体的语言限制着他对觉察到的事物的表达。与其他后现代理论一样,拉康的真实观也深受当时的语言观影响,将现实视作语言构筑的产物,同时认为这一现实并不等同于真实。因而,文学艺术提供的,只能是真实的拟象,是对真实的再现,甚至是对这种再现的再现。如此一来,“‘真实’与‘虚构’通常所指的事物之间形成的两极被彻底颠倒。真实位于主体那无法定义、无法触及的心理现实(das Ding)之中,虚构涵盖感觉、话语、概念、社会艺术产品的整体,后者构成了‘世界’”(第一部分第三章)。拉康的名言随后被不断引用与反复评论,特别受原样派克里斯蒂瓦(Juliaf Kristeva 1979,1983)与索莱尔斯(Philippe Sollers 1971,1983)等人的推崇,在文学领域长期被奉为圭臬,塑造出某种意义上的“幻觉人类学”,其影响一直持续至21世纪,主要体现于法国小说家兼文论家福雷斯特(Philippe Forest 1999,2006)等人的文学创作与理论探索中。

施雪莹译作《还乡笔记》

歌颂独特的非洲文明

马提尼克法语诗人埃梅·塞泽尔诗歌代表作中译本,满腔愤怒的呐喊与谵语,被哲学家萨特称为“黑色俄耳甫斯”。作者埃梅·塞泽尔是法国诗人、剧作家和政治家,黑人精神运动的创始人和主要代表。他出生于法国海外省马提尼克岛,十八岁时靠奖学金就读巴黎的高中。巴黎成为塞泽尔黑人意识觉醒和反思黑人境况的平台。塞泽尔一生反对种族歧视、殖民统治与文化同化政策,高声歌颂独特的非洲文明。以下文字摘自本书。

施雪莹

博士,南京大学外国语学院法语系准聘副教授。研究方向为法语国家(地区)文学研究、翻译理论与实践研究,发表《“黑人性”运动的文学思考》《论勒克莱齐奥文学创作的介入性》等文章。已出版《三孔桥》([阿尔巴尼亚]伊斯梅尔·卡达莱)、《天空之蓝》([法]乔治·巴塔耶)、《物质的迷醉》([法]勒克莱齐奥)等5部译著,另有《神奇的武器》([法]埃梅·塞泽尔)、《和猫一起在巴黎》([加]达尼·拉费里埃)2部译著待出版。

清晨尽头……

滚开,我对他说,条子,母牛,滚开,我恨制度的走狗与希望的瓢虫。滚开,劣质护身符,僧侣的臭虫。然后我转向他与族人失落的天堂,平静更甚于撒谎女人的脸庞,那里,绵延不息的思绪之流将我轻轻摇晃,我滋养狂风,我放开怪兽,我听见从灾难的对岸涌起一条萨瓦纳草原斑鸠与苜蓿的洪流,它常存我心深处,在最傲慢的房屋地下二十层的高处,小心提防着黄昏腐蚀的力量,上面日夜驶过染了性病的该死太阳。

清晨尽头生满瘦弱的小湾,饥肠辘辘的安的列斯,天花击残的安的列斯,酒精炸毁的安的列斯,搁浅在这片海湾的烂泥里,在这座城市的尘土中凄凉地搁浅着。

清晨尽头,绝处,大海伤口上虚假荒芜的疤;无所见证的殉难者;血之花枯萎飘散于徒劳的风中一如鹦鹉的咿呀叫声;一种陈旧的生活失真地笑着,它因不安而张开的双唇失了效用;一种陈旧的苦难在阳光下腐烂,悄无声息;一种陈旧的沉默长满温热的脓包,令人生厌的虚无,我们的生存毫无意义。

清晨尽头,它宏伟的未来不屑地越过这片极其脆弱的土地——火山会爆发,赤裸的潮水会席卷太阳这些熟透的斑点而余下不过一团蒸腾的热气任由海鸟啄食——美梦的沙滩与荒诞的苏醒。

清晨尽头,这座扁平的城——瘫倒在地,跌落正途,麻木,在永恒周而复始的十字形重压下喘着粗气,不愿屈从命运,一言不发,四处碰壁,无法依着这片土地的精华生长,被阻塞,被切割,被挤压,被迫与动植物分离。

清晨尽头,这座扁平的城——瘫倒在地……

而在这麻木的城里,喧闹的人群竟如此走过它的呐喊,一如这座城走过它的运动、它的感觉,心安理得,走过它真正的呐喊,唯一一声我们希望听见它发出的呐喊,因为仅这一声我们觉得属于它自己;因为仅这一声我们觉得活在人群心中深藏某个晦暗骄傲的庇护所,在这麻木的城里,在这走过饥饿、苦难、反抗与憎恨的呐喊的人群中,在这何其怪异的嘈杂又沉默的人群里。

在这麻木的城里,这从不堆集、从不融合的奇特人群:善于寻找脱出、逃避、躲闪的角落。不知成群的人群,这人群,我们意识到,确实全然是天底下独一个,好比一个女人,本以为正随着她抒情的节奏,却突然诘问一场不存在的雨,还警告它不要落下;就好比动作几不可察、迅速画出的十字;就好比一个农妇刹那浓重的兽性,站着撒尿,双腿岔开,直直伸着。

在这麻木的城里,太阳底下这凄苦的人群,从不投身这片他们自己的土地上任何公开表达自我、证明自我、解放自我的运动。不为黑奴头顶高高在上做着美梦的法国人皇后约瑟芬。不为漂白石头的解放里一动不动的解放者。不为新大陆的征服者。不为这份蔑视,不为这份自由,不为这份胆量。

清晨尽头,这座麻木的城及其更甚于麻风病、消瘦、饥饿的种种,甚于缩在沟槽里的恐惧、栖在枝丫间的恐惧、陷在泥土里的恐惧、散在天空中的恐惧,不断堆积的恐惧与它喷出不安的火山气浪。

清晨尽头,被遗忘的矮丘,忘记了爆发。

清晨尽头,四蹄奔波又温驯的矮丘——它疟疾内侵的血用过热的脉搏击败了太阳。

清晨尽头,矮丘心中的烈火,像一声血腥爆发之际生生扼住的哀鸣,渴求一次抓不住又不自知的燃烧。

清晨尽头,在窥伺闪电与磨坊的饥饿面前蜷缩在地的矮丘,缓缓呕出人的疲乏,独一座矮丘和它四溢的血,矮丘和它阴影包扎的伤口,矮丘和它恐惧的沟渠,矮丘和它风做的巨手。

清晨尽头,挨饿的矮丘也没人比这杂种山丘更了解为什么自尽者会为了窒息与舌下神经共谋吞下向后卷起的舌头;为什么女人看似飘在卡波河上(她明亮晦暗的身子依着肚脐温顺地形成这副模样)却不过是一条响亮的水流。

而无论课上的老师,还是授道的神甫都没法让这愚钝的黑孩子吐出一个字,尽管两人如此激情地敲打他剃平的脑袋,因为他虚弱的声音早就陷入饥荒的泥沼(一个——字——只要——一个——字,我——就——不——再——问——你——卡斯蒂利亚——的——布兰卡——王——后,一个——字——只要——一个——字,看——看——这——小——野——人——连——一——条——十——诫——都——不——知——道)。

大卫·冯金诺斯

写作是一场自我疗愈

北京时间下午五点,法国作家大卫·冯金诺斯在Temple东景缘的会客厅接受采访。一身利落的黑色西装,一副黑框眼镜与微卷的头发,冯金诺斯像极了印象中法国知识分子的样子。作为本届傅雷翻译出版奖的特邀嘉宾,他正式开启了第三次中国之行。至今,冯金诺斯的五本书已经在中国出版,并收获了中国读者的喜爱,此外,《退稿图书馆》的译者还获得了2022傅雷翻译出版奖“新人奖”。这位具有典型法国腔调的作家用他独有的幽默与每个人交流着,讲述着关于写作、生活与自我的故事。

次次难忘的中国行

正在接受采访的大卫·冯金诺斯刚落地中国,对他来说,经历长途飞行后,一切还显得有些不真实。他出神坐在桌子旁,屋内灯光不强,手边是一杯香槟。他说:“抱歉,我还在倒时差,有可能回答得不好。”

大卫·冯金诺斯是一位明星小说家,又是剧作家、电影编剧兼导演。与很多深居简出的作家不同,观众可以在银幕上捕捉到他的身影。他调侃说:“我的书写得还不错,长得也蛮帅,可能这也是很多中国读者喜欢我的原因。”

这次来到中国是冯金诺斯的第三次中国行。第一个目的地Temple东景缘让他感受到中国文化的多元碰撞。在这座位于北京胡同中的历史古建中,大家可以在屋檐下的垫子上随意坐着、躺着,喝着咖啡,感受穿堂而过的气流。这是冯金诺斯最喜欢的一个设计。

冯金诺斯回忆起十年前在中国签售时的热闹情景,说着打开了手机的一张照片,满屏的人们洋溢着快乐真诚的笑脸。他说:“当年那场签售会,是我人生中经历的签售会排名TOP3的。每次来中国给我的感受都是很震撼的,我很开心有这么多读者喜欢我的书。”

至今,冯金诺斯的书已经在中国出版了五本,分别为《微妙》《退稿图书馆》《回忆》《夏洛特》《马丁一家》。“我觉得,这五本的风格都是不一样的,有些书的风格是轻快的,有些书则有些沉重。通过这些书籍,大家能够看到我主要的写作工作。当然,如果你想要我推荐给从没有读过我的作品的读者,我可能会推荐《微妙》这本书。”

《微妙》是冯金诺斯的第八本小说,也是他写作生涯的分水岭。“一开始写小说,只是因为我有表达的欲望。所以,大概有十年的时间,我写了不少小说,虽然获得了奖项,但没有人读。直到第八本《微妙》,有很多人来读这部作品,认识了我,这是我没有想到的。”

这本书的火爆,让冯金诺斯成为名副其实的畅销书作家。如今,对“畅销书作家”这个头衔是褒贬不一的,但冯金诺斯喜欢这个标签,因为这在某种程度上,的确肯定了作品的影响力。此外,这部作品还被改编为电影《微妙爱情》搬上银幕,并由著名影星奥黛丽·塔图主演。

“这本书改变了我的生活。书中的女主人公失去了丈夫,这是一个悲伤的事件,但它又有喜剧的成分,就是这位女士又遇到了另一个男人,发生了很多的故事。这本书代表了我的文学空间,而且这也是第一本被翻译为中文的作品。但我没有选择写续集,继续这个故事,而是喜欢写新的东西。我在进行创作的时候,完全没有想过哪本书会受到大家喜欢,甚至是我会在这里,坐在这么美的书店,与中国的读者见面。”冯金诺斯在读者见面会的时候如是说。

像蝎子一样,

向往光明也沉溺黑暗

对冯金诺斯来说,写作无疑是通往自我疗愈的道路。“对我来讲,文学的确是可以带来慰藉的。”

在冯金诺斯16岁的时候,他经历了一次心脏手术。在住院期间,阅读书籍成为他脱离病痛、压抑、苦闷的唯一救赎。他说,读书挽救了他,让他在病房得到了重生。

大量的阅读基础构建了专属于冯金诺斯的文学世界,他的阅读范围从中欧扩展到东欧、西欧,甚至到俄罗斯,“尤其是陀思妥耶夫斯基、普希金等等,他们都是我的神,还有帕特里克·莫迪亚诺,他写了很多关于回忆的主题,我也会涉及这个主题(小说《回忆》),对我来讲,记忆是先于存在的。当然,还有米兰·昆德拉,他对我的影响很深远,后来我还遇到了他。我在写作中总是会寻找新鲜的灵感,可能我在中国的经历就会成为我的最新灵感来源。”

谈及中国读者熟悉的《退稿图书馆》这本书,冯金诺斯说,这是由一个很棒的想法开启的。“在法国,我们常说,写书的人比读书的人多。我感觉被退稿的作家,郁郁不得志的人有很多,既然如此,为什么不写一本书致敬他们呢?于是,《退稿图书馆》的建造就开始了。我开始有了这个想法之后,就觉得很精妙,很愿意用这个作为我的小说的开头,我会觉得很有意思。”

冯金诺斯的书中充满了设置精妙的冲突和偶然。对他来说,生活就是如此。“我们会在矛盾之间游走,所有这些矛盾,其实是源自我们的欲望。”

关于导演身份,他这么说:“当我是一名导演的时候,有50个人在我周围一起工作,我会跟很多影视明星在一起讨论,我可以带领一个团队一起工作,我觉得这是一件很棒的事情。”当成为写作者时,他又说:“当我自己一个人写作的时候,面对孤独,我依旧很想念这些人,我觉得,生活中是需要保持这种可能性的,就是一种社交的生活和一种自我的生活。”

如同蝎子一样,既喜欢阴暗,又喜欢光明。“我喜欢把我跟这些蝎子进行比较,我觉得,我既向往光明,又沉迷于阴暗。”这也是大卫·冯金诺斯身上充满魅力的一部分,他用文字建构了一座充满趣味的迷宫,任由读者在其中游走,直到找到现实中的影子,会心一笑后又乐此不疲地进入他的世界。

对话大卫·冯金诺斯:

Q:你如何看待小说改编为电影这件事情?

A:我觉得,我的很多书都可以改编为电影,但我不希望所有的图书都成为电影,为此,我拒绝了很多改编的邀请。我依旧希望有一些书就是以小说的形式存在,我不希望它用图像表现出来。其实在很长时间内,大家看到娜塔莉(小说《微妙》的主人公),就会想到塔图(电影《微妙爱情》的主角),我也很兴奋,这说明每个人都可以想象小说,再现小说性和戏剧性。这是一件好事。

Q:通常,一部小说的灵感会在怎样的环境中产生?

A:我觉得是无时无刻的。正如同当下,我觉得我的眼前就是一幅很有电影画面的地方。我在中国看到的、感受到的,以及在颁奖典礼现场看到的优秀的表演者,所有这些都会成为我创作的灵感。在巴黎同样如此,我在街边、在咖啡店、在某一个转角,都会有这样的灵感产生。

Q:时隔十年回到中国的感受如何?

A:当我重新回到这里,我看到这里发生了很大的变化,这些变化体现在日常的方方面面。我依旧会感觉到震撼。我的译者和我一起在城市漫步,我很沉醉其中。我今天已经见到了我的读者,有些读者甚至带着我在中国出版的五本图书来见我。我真的非常感谢他们的喜爱。

Q:接下来会有怎样的创作计划?

A:我最新的小说明年2月份即将出版。主人公叫做克拉拉,那是一部关于占卜和预测未来的作品。我一直很喜欢这类的主题。