我们依然可以讲述 大卫·林奇的故事

时间:2025-02-13 13:42 来源:北京青年周刊

编辑 王雅静 文 韩哈哈 资料提供 理想国 美编 聂琳

大卫·林奇走了,享年78岁。

1月16日,他的家人在Facebook上宣布了他因病辞世的消息,这一天,距离他79岁生日只有4天。

大卫·林奇把大家最不愿为人所知的真我,通过将梦境、幻觉和现实交织在一起,藏在了一个个既真实又虚幻的故事里,观众也在这虚实之间找到了自己的真心。

人们惋惜,这位著名超现实主义导演的离世,让留存在这个世界的记忆碎片又少了一片。正是为了安慰所有觉得“世界破了一个洞”的影迷们,在Facebook的最后,家人引用了他曾经的发言:“把注意力放在甜甜圈上,而不是洞上。”

我们依然可以讲述大卫·林奇的故事。

2024年8月,接受《视与听》杂志采访时,大卫·林奇透露,他因长期吸烟患上了肺气肿,走一小段距离都会缺氧。尽管病痛缠身,但他的创作热情依然不灭,林奇表示自己“不会退休”。可现在,我们再也等不到他继续执导的那天了。

自从去年患上肺气肿以来,林奇就鲜少出现在公众视野里,因为病情他不得不在家休养,远程工作也让他很不适应。大卫·林奇是个争议性很大的鬼才导演,喜欢他的人认为他可以登上影史殿堂至高无上的至尊宝座,也有相当多的人看不懂他那些晦涩不明风格的作品。

在好莱坞梦工厂,大卫·林奇始终是一个独特的“造梦人”。

林奇的作品都是鼎鼎大名,《蓝丝绒》《我心狂野》《双峰》《穆赫兰道》,他把对梦境的探寻放在电影中,常让人感叹“吃了几个弗洛伊德才能拍出这些东西”,那些阴郁华丽的美学让一代一代影人敬佩和求索;他镜头下的女性也比他更让人印象深刻,比如《穆赫兰道》里的娜奥米·沃茨,《蓝丝绒》里的伊莎贝拉·罗西里尼……

34岁时,林奇即凭借《象人》入围奥斯卡最佳导演奖提名,而后的《蓝丝绒》《穆赫兰道》,亦入围奥斯卡。1990年《我心狂野》获第43届戛纳电影节金棕榈奖。同年,悬疑犯罪电视剧《双峰》在美国广播公司(ABC)播出,狂热席卷全国,他才华横溢的艺术家形象也由此为世人所熟知。称他为“鬼才导演”,一点也不为过。他屹立影坛半世纪,当回顾20世纪的电影史时,我们已经无法绕过林奇。

林奇的一生,如同他诡谲、怪诞、奇异、华丽的电影,在璀璨绚丽的影坛里,独树一帜,是后人无法绕开的一座丰碑。屡次被奥斯卡提名的林奇,其实并不被学院奖认可,直到2019年,才给他颁发了象征性的奥斯卡终身成就奖,补发了这份迟到的尊重。

童年,是林奇日后创作的巨大宝库,源源不断地给予他灵感的燃料。

小时候,他经常搬家,辗转于各个不同的郊区,直到成年去费城求学,他一直生活在有林荫路、尖桩篱栅、绿草地和樱桃树的农村。高耸的树木、割草后的清新香气和远离城市才能看到的星空,是他记忆里一张张精美、保存完好的卡片。

林奇的父亲是一名农业学家,经常带他观察腐朽的树木、昆虫和病害,这让他发现万物表象之下,并非只有蓊郁向上的生命力,还有衰败和死亡。当他看到一棵树快要死了,其实早在十到十五年前就从里面开始烂掉了,他觉得自己拥有了一种能察觉事物“疯狂的痛苦和腐朽”的高度感知力。

心思敏感细腻的他既享受与大自然的亲密,又痴迷于大自然黑暗面残忍的美。这种矛盾在他的作品中表现为热衷挖掘普通事物下隐藏的黑暗与罪恶,像《蓝丝绒》中看似波澜不惊的平静小镇下,翻涌着邪恶、暴力和腐败。

死亡和悬疑是林奇电影里重要的命题。

正如他小时候喜欢种在后花园里的樱桃树,但只要仔细观察,就能发现树上慢慢渗出来的黑色的树脂上,趴满了几百万只红蚂蚁。“如果你稍微进一步观察一下这个美丽的世界,你总能在底下找到红蚂蚁。”

这也是为什么他极其喜欢深入人物的内心,去扒开人性深处的秘密与扭曲。虽然很多人一开始看不懂他那些惊悚的、荒谬的、没有逻辑的镜头下,想要揭开什么样的谜底,看完却有种从头到尾被扒光看透的震惊——这像一面镜子,你能从中窥视到自己的影子。

不只是影片本身,从选角到拍摄,林奇追求的也是一种不加任何掩饰的纯真。他选人不在乎名气、资历,只看重“人物身上的特质”,拍摄时任由演员“探寻这个角色,看着我潜入她的灵魂深处,再对此做出反应”。

名作无数,拿了奥斯卡终身成就奖,更值得一说的是林奇作为电影界的多面手,他是最有创作力的导演,离奇,阴郁,黑色幽默,喜欢摄影,绘画,创作音乐。

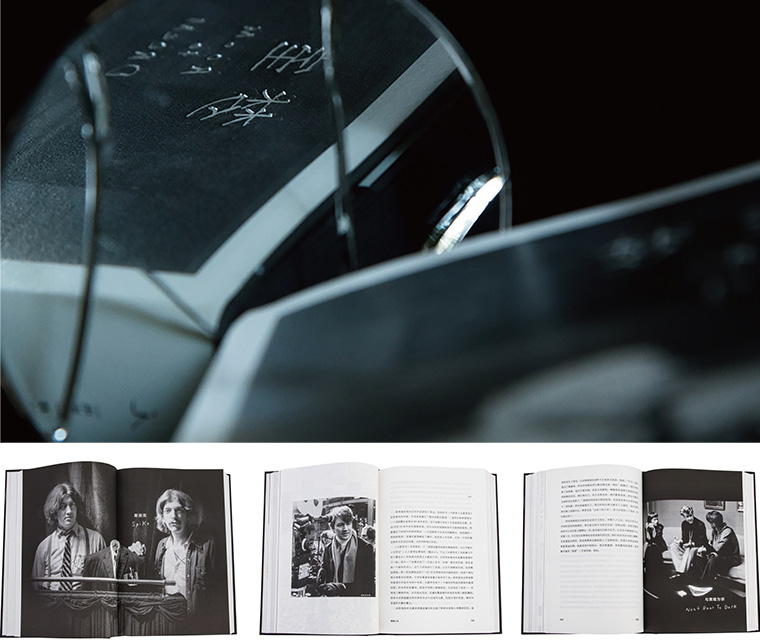

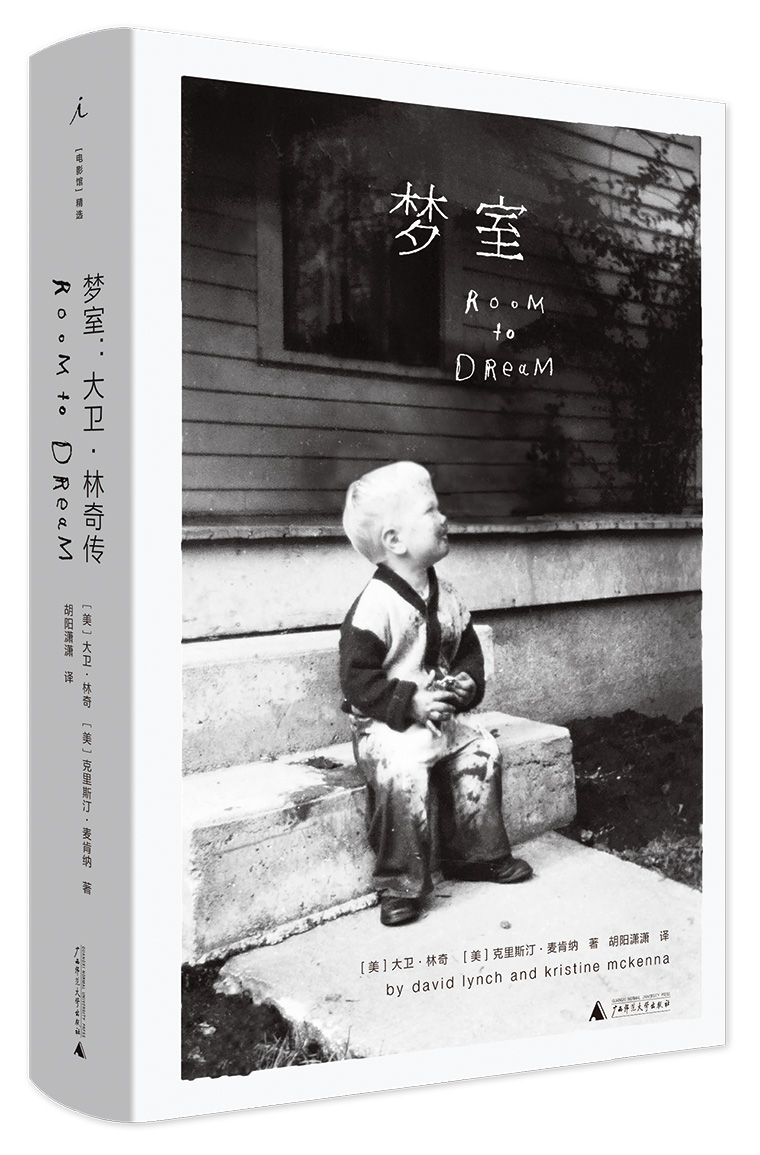

如何走进“迷”一样独特的存在的大卫·林奇?2020年8月,理想国出版的大卫·林奇首部自传《梦室》无疑是珍贵的资料。

恐怕,世界上只有一个人能写大卫·林奇传记,那就是大卫·林奇。

在这本《梦室》中,林奇巨细无遗地回应了我们好奇的一切。从第一部电影被戛纳拒绝,到变成戛纳常客,再到获得奥斯卡终身成就奖,他曾三次入围奥斯卡最佳导演奖提名,也拍过被称为“年度最烂影片”的《沙丘》;他游走于电影工业之外,离群索居,特立独行。

这本书的中文书名,是由他亲自手写的,也算是一份给中文读者们的珍贵留念。

或许,无论林奇身在哪里,都依然欢迎各位走进他的“梦室”。

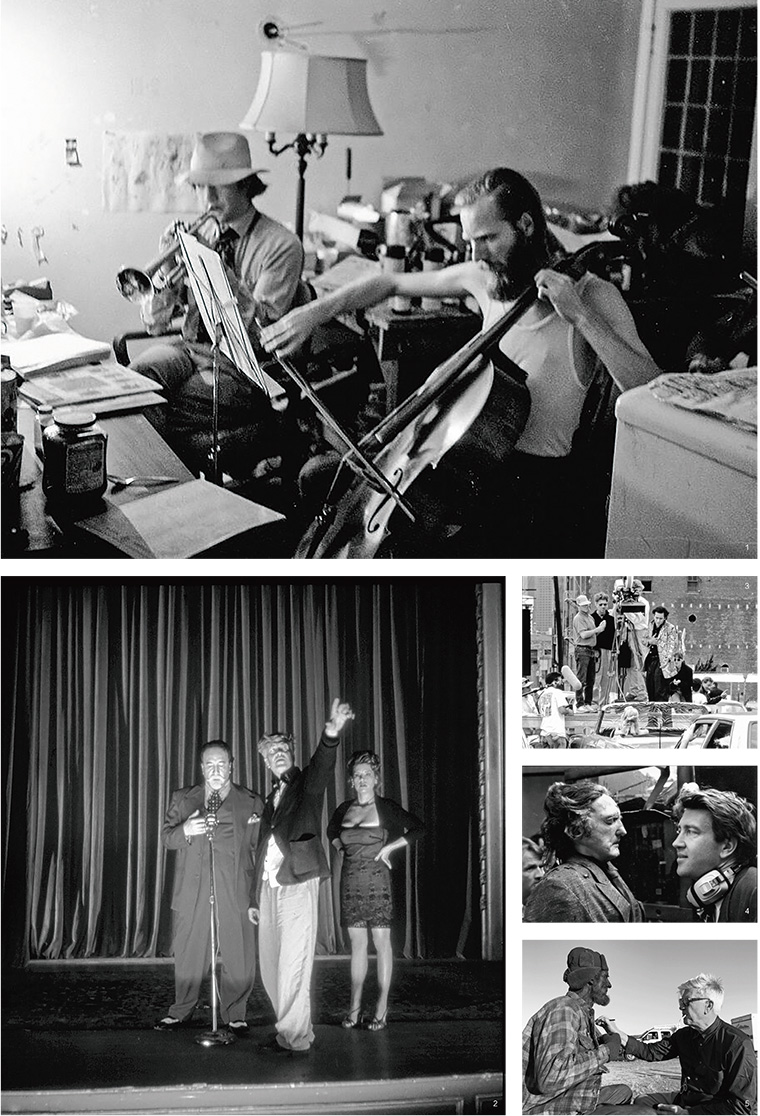

1.林奇在洛杉矶为《橡皮头》设立的临时工作室;2.林奇在拍摄《穆赫兰道》时;3.林奇准备拍摄《我心狂野》的最后一个镜头;4.林奇和丹尼斯·霍珀在《蓝丝绒》片场;5.林奇在《双峰:回归》实景拍摄地

走进大卫·林奇的梦室

书讯

作者:【美】大卫·林奇/【美】克里斯汀·麦肯纳出版社:广西师范大学出版社

出品方:理想国

译者:胡阳潇潇

从绘画开启艺术生涯,再由画布走向银幕,身兼导演、编剧、制作人、画家、音乐人、摄影师等多重身份,大卫·林奇的人生经历可谓嘈杂,每个领域都像梦境中的蒙太奇。

《梦室:大卫·林奇传》是一部回忆录与自传“合璧”的传记,由克里斯汀·麦肯纳与大卫·林奇合作完成:克里斯汀先用传统的传记写作方法完成一个章节,林奇则在通读后做出补充和修改。为了写作此书,克里斯汀采访了与大卫·林奇有关的一百多位人士,包括他的前妻、家庭成员,以及合作过的演员、经纪人、音乐人、同事等。借用他们的回忆,勾勒出林奇人生的不同阶段。林奇通读后,会在此基础上做出回应和补充。

人生中的重要抉择,经典作品《橡皮头》《象人》《蓝丝绒》《我心狂野》《双峰》《穆赫兰道》等的拍摄历程,影像背后的人世沉浮,丰富曲折的感情生活,绘画、音乐等方面的跨界实践……大卫·林奇首次敞开心扉,以轻松、坦诚的语言,将自己的一生娓娓道来。

鲜为人知的私人生活,电影幕后的精彩故事,跨界创作的趣味人生。《梦室:大卫·林奇传》向我们展现了一个阳光少年从懵懂走向成熟的一生,一个天才导演从籍籍无名到走上奥斯卡终身成就奖的一生,一个艺术家为梦想信念而执着勤奋、与困难抗争的非凡一生。

在地狱中寻找爱

《梦室》书摘:林奇·音轨

不知怎么的,《双峰》从一部电影变成了一部电视剧。除马克和我之外的人加入进来后,我就失去兴趣了。然后我读到了《我心狂野》,我非常喜欢其中的角色。事情大概是这样的,蒙蒂来找我说:“大卫,我读了本叫《我心狂野》的书,想拍成电影。你能考虑当执行制片人吗?”我说:“让我也读读。”然后我开玩笑地说:“蒙蒂,如果我很喜欢这本书,想自己拍怎么办?”蒙蒂说:“那就让你拍,大卫。”事情就这么发生了。

那是读这本书的绝佳时刻,因为整个世界仿佛正在逐渐分崩离析。好莱坞大道上出现了毒品交易,晚上从那儿经过都会让人胆战心惊;谷区出现了黑社会,每天晚上都会听到枪声——世界疯了,我把它视作发生在这个地狱般的疯狂世界中的爱情故事。

巴里·吉福德是个了不起的作家,我很尊重他。他的笔法干净又简练,会激发出你想象的火花。书中有些地方他只是一笔带过,却让我浮想联翩,我就会加以扩充。巴里笔下的这些人物生活在某种地下文化中,将来不会成为医生或律师,但他们很聪明。我真的很喜欢那个世界,喜欢那儿所发生的一切。那里狂野又自由,还有一丝无畏,与此同时也隐藏了对人生深刻的理解。

在我的电影中,我总喜欢探索那么几个固定区域。所有艺术家都有自己特殊的思考方式和具体的喜好,他们喜欢的想法也总是某类固定的想法。并不是说你总是在自我重复,但总是会有相似性。就像是爵士乐,有些主旋律很吸引你,虽然这个主旋律存在许多变奏,但你爱的主旋律是恒常不变的。想法产生了,并按一定的顺序排列。有时候你看到的是它不同的侧面,有时候其中会出现不同的人物,但想法本身起到了决定性作用,你的工作就是忠实于它们。

《我心狂野》的演员阵容基本上立刻就定了下来。我感觉尼古拉斯·凯奇可以演任何角色,包括埃尔维斯·普雷斯利——塞勒这个角色就部分构建在埃尔维斯之上。他是个无畏的演员,超级酷,是我想到唯一能扮演塞勒的人选。我在缪斯餐厅第一次见到了尼克和劳拉,我们见面的那一晚,街尽头那栋漂亮的装饰艺术在地狱中寻找爱《梦室》书摘:林奇·音轨风格老建筑——名叫泛太平洋公园(Pan Pacific Park)——着火了。

威廉·达福是蒙蒂的朋友,蒙蒂可能提到过他。威廉简直是上帝送来的礼物。一装上那个牙,天哪,鲍比·佩鲁(Bobby Peru)就活过来了。他也贡献了绝对毫无瑕疵、堪称完美的表演。不过也不仅仅是牙起到了作用。你可以把那副牙装在另外一个人嘴里,但效果绝对大不相同。这是角色和演员的完美结合,就像是这个人能做到的事情其他人都做不到。威廉就是有那个角色所需要的东西。我也爱克里斯平·格洛弗。他演的角色出现在了巴里的书中,但可能只是一带而过。我不记得书里提到过他内裤中的蟑螂,好像也没提到他做三明治的桥段。克里斯平是扮演这个角色的完美人选,又是一场完美无瑕的表演。

我不记得书里是否出现过驯鹿先生,也不记得这个角色是从哪里来的。他就那么出现了。书里有哈利·戴恩那个角色,但不记得写了多少。书里没写格蕾丝·扎布里斯基的角色。格蕾丝来自新奥尔良,因为《双峰》第一次见到她时,她给我表演了路易斯安那法语式的语调,那个声音简直在我脑袋上烧出了一个洞。我一直记得她的表演。写那个角色的时候,好像我把她和那种路易斯安那法语式的语调联系在了一起。我知道这么写没错,格蕾丝爱死那个语调了。

雪莉·李扮演了好女巫格琳达,在影片最后她才出现。当时所有东西看起来都消失了,而她挽救了塞勒和卢拉的爱情。那些日子里,大团圆的结局会让人想吐——他们觉得导演出卖了自己的灵魂,一个东西越低落,就显得越酷。但以悲剧结束《我心狂野》感觉就是不对。

任何事都有可能发生,有时候某些事会突然而至,将一切带上正轨。这种事在人生中有可能发生。但假如你盼望着它发生,就可能会失望。

但你应该随时做好准备,因为这种事可能在任何时候发生。举例来说,电影中有一幕,一位女士从画面中穿过,挥了挥手。剧本里原本没有她,我是在一家餐厅里遇到了这位女士,让她演了这一幕。她的美丽永远留在了人们心里。

《我心狂野》中用到了很多摇滚乐。摇滚乐是种节奏,把爱、性和梦都混在了一起。虽然不光是年轻人喜欢摇滚乐,但它确实是场年轻的梦,能让你沉醉于自由之中。

《我心狂野》是在洛杉矶和新奥尔良拍摄的,后者是个很棒的城市。有天晚上,我们在一家俱乐部里,里面灯光很亮,播放着音乐。在新奥尔良的任何一家餐厅中你都能找到各种各样的人,坐在我们旁边的是一家黑人。爸爸不在,妈妈带着几个女儿,好像还有个儿子,他们是从农村进城来玩的。他们丝毫不虚伪做作,只是做着他们自己,享受着生活。我们聊起天来,然后我请其中一个小女孩一起跳舞,她真是个无价之宝。她是那么纯洁。我们就在那里,山南海北地聊着,虽然我们来自完全不同的世界。她对于我的世界一无所知,而她是那么好的一个女孩。我喜欢那座城市的一点,就是不同的人能聚在一起。那还是座音乐之城,到处都是音乐、有趣的食物和法国元素。那还是个充满魔力的地方,到了夜晚就呈现出一种梦幻感。

我不记得在新奥尔良去过蒙蒂描述的那家俱乐部。但是,当然了,我们可能确实去了。我觉得人们的记忆是不同的。有时候,他们的记忆会彻底出错,但大部分情况下它们只是有所不同。不过关于新奥尔良我有许多回忆,我真的很爱那座城市。

现在我大部分时间都待在城市里,再也不怀念大自然了。我觉得我把它从我的体系中剔除出去了,也对它不再有渴望。小时候在博伊西,森林很健康也很丰茂,在树林中穿行时闻到的那股气味真是无比美妙。不过自那之后发生了许多事。

带着枪架的皮卡车和颜色亮丽的越野车在森林里横冲直撞,它们和森林一点都不协调。此外还有全球变暖和虫害的问题。天气特别冷的时候蠹虫就会死掉,但现在天气永远不会特别冷了,它们死不了,就会破坏所有的树。我爸爸告诉我,如果一棵树看上去快要死了,其实它在十至十五年前就已经走向死亡了。你发现的时候已经太晚了。他们说,大量的森林正在死去。我成长的那个自然世界其实已经不在了。很多背着旅行包和高档露营设备的人涌到森林里,那儿现在可真拥挤!过去我在森林里从来看不到任何人,一个人都没有。可能时不时会在森林里遇到几个怪人,但通常情况下都是空无一人。

所以,地方会变,但也不会彻底改变。1992年时我重回博伊西,发现那里已经不同了,但很多事情还保持着原样。特定的地势会造就出特定的气候和光线——这些东西不会改变。但其他东西都消失了。如果你是在某个地方长大的,你就会对那里产生某种感觉,你心里总会给它留个温暖的地方,一想到在那里经历的事情你就会感觉很良好。可现在它们消失了,你就无法向任何人描述这种感觉。我可以和随便遇到的某个孩子讲博伊西,可我给不了他我记忆中的那种感觉。等他变成个怪老头,想给别人讲述自己16岁时发生的事情,也会遇到同样的问题。

《我心狂野》基本上很容易拍,世界似乎也准备好了迎接这部电影。有一幕戏有点过分了,不得不剪掉。你预估不到人们会被什么样的场景吓到,因为你只能用自己的品味对事物进行判断——我也想到过那些让我自己感觉不安的东西,我不敢去探索那样的区域。当你产生了非常有力度的想法时,你必须看看周边的情况,想想世界会对它做何反应。有时候你会察觉到,不行,时机不对。

想法产生的时候,我通常很清楚它将走向何处。但有时我不清楚,而我不喜欢这种不确定的状态。有时候你觉得自己知道了,后来才意识到,不对,我错了,这样不行。就像画画一样——它是个行动与反应的过程,然后才能找到你的路。有时候要花费很长时间,但找到后你就会知道就是那样。就好像你一旦决定了我要去纽约,从那一刻起你就只能去纽约,其他地方就不在考虑范畴之内了。你做出了决定,现在要做的就是去纽约,自由意志不复存在。一旦决定要拍某部电影,它就成了一条道路,你的道路已经设定好了。你能时不时地左右摇摆,但假如偏离得太远,它就成了另一部电影。

我的想法太多,处理不过来,也不可能一一照顾到。我有了绘画的想法,但我现在不能画,因为忙着做其他事。但到了有机会画的时候,今天产生的想法却无法让我激动了。我能记住有过的那些想法,但它们已不再吸引我。没法画画的时候我总是很怀念画画。